田原 康夫

長きにわたるマンガ史のなかには、不運にも忘れさられてしまう作品が少なくありません。昨冬復刊された松本かつぢ(1904〜1986)の『?(なぞ)のクローバー』もまた、その重要性が知られつつも、入手することはおろか、閲覧すら困難な状況が長らく続いていました。「世界に4冊しか残っていない」というこの幻の名作をよみがえらせた宝塚大学准教授の川口貴弘氏にインタビューし、復刊に至る経緯や待ち受けていたさまざまな技術的困難と、それらを乗り越える原動力をうかがいました。

――川口さんはデザイナーからマンガ研究・教育の道に進まれたということですが、どういった経緯なのでしょうか。

川口 幼い頃からマンガ家になりたかったんです。しかし、何でもやらせてくれた両親が唯一反対したのは「マンガ家になること」だった。それで世界一のマンガ家がちょっとでも自分の可能性を見出してくれたら、両親も認めてくれるかなと思って、手塚治虫先生に作品を見てもらおうと手塚プロダクションに、マンガを描いて持っていったんです。それがすべての始まりになって、中学の頃はよく高田馬場に遊びにいきました。ファンクラブもあったし、資料室の森さん1にも、例えば『ブッダ』(1972~1983年)の原稿を見せてもらうとか、いろいろとお世話になりました。

同じ頃、トキワ荘のリーダーだった寺田ヒロオ先生にも描いたものを送って、文通してもらいました。他にも、安孫子先生2の『まんが道』(1977~1982年)にも、もちろん影響を受けています。

しかし、私が高校2年生のときに、手塚先生が他界された。お通夜に参列したのをきっかけにいろいろと考えたのですが、「先生とは全然違う道を行こう」と。それで、多摩美術大学のグラフィックデザイン学科に進みました。卒業後はデザイン制作会社に就職し、企業の広告やブランディングなどの仕事を経て、独立したんです。

――文字通り「マンガ少年」だったのですね。手塚、寺田、藤子と、まさに戦後ベビーブーマー世代を代表する作家に親しまれてきたようですが、戦前の作家である松本かつぢに注目されたのはなぜだったのでしょうか。

川口 かつぢ先生との出会いは、ずっと後になってからです。もちろん、それ以前から名前自体は知っていて。というのも、手塚先生が幼い頃に読んでいたものを調べていくと、名前が出てくるんですよね。『勝利の日まで』(1945年?)にもクルミちゃん3が出てきたり、どうやら手塚先生のお母様も、奥様もかつぢ先生のファンだったりしたらしく。「どんなすごい人なんだろう」と思って、それで資料館4を訪ねました。そのときにびっくりしたのが原画です。どうやって描いているんだろうと思うほどすごかった。

例えば、絵本『ふしぎの国のアリス』のアリスがウサギを追いかける有名な場面ですが、このシーンはちょっと恐ろしいほどです。空間がぐにゃぐにゃと歪んでいるんだけど、その歪んだ空間を、見事な構図で捉えている。3次元のものを把握する能力っていうのが傑出しているんです。他のマンガ家には、あんまりこういう感覚がないと思います。F先生(藤子・F・不二雄)くらいじゃないでしょうか。

こうした出会いを経て、出版社のニジノ絵本屋から『ふしぎの国のアリス』を復刊することになりました。2017年のことです。作業のなかで、かつぢ先生の三女の宇津原充地栄(みちえ)さんから生前の先生のお話をうかがったのですが、聞けば聞くほど、「これはすごい作家なんじゃないか。なんで歴史に残ってないんだろう」という思いを強くし、「いつかマンガも復刊したい」と伝えたのです。

――長年にわたるプロジェクトだったのですね。松本かつぢの作品のなかでも『?(なぞ)のクローバー』を選んだのはどうしてですか。

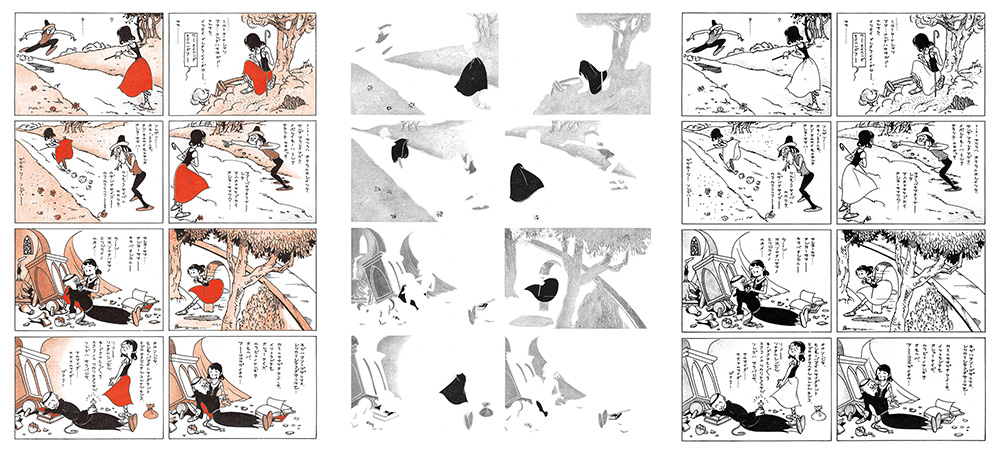

川口 理由はいくつかあります。まずは、希少性がとても高いことです。もともと戦前の少女雑誌『少女の友』の付録だったということもあり、私の知る限り原本は4冊しか残っていません。夏目房之介先生の解説とともに、過去に雑誌上で復刊掲載5したこともありましたが、それはモノクロの縮刷でした。原本の大きさと色合いで読むことは長らく不可能だったのです。

つぎに、海外展開に適した作品だということ。これは教育者としての私のこだわりでもあるのですが、学生たちにはいつも「100年残る作品を、グローバルに受け入れられる作品をつくっていこうよ」と呼びかけています。1934年に発表された『?のクローバー』はまもなく100年前の作品になりますが、そういうものがいま再び日の目を見て、世界中の読者に受け入れられるのならば、それは「100年残っている」と言っていいんじゃないかと思います。そのためには、海外の書店の本棚に並べてもらう必要がありますから、絵本のように大判でカラーの作品がふさわしいと思いました。もっとも、英訳版はまだ完成の目処が立っていないのですが……(苦笑)。

実際、クラウドファンディングを始めてから、「日本語版でいいから手に入れたい」という海外からの問い合わせを数多くいただいております。ライアン・ホルムバーグさんがかなり早くからこの作品を取り上げていた6こともありますし、すでに世界中の研究者や愛書家に松本かつぢの存在は知られているのかもしれません。

――少女が覆面をかぶって悪者相手に大立ち回りをするというマンガの内容もとても魅力的ですね。

川口 はい。どちらかといえば、当時の少女たちに人気があったのは、中原淳一や蕗谷虹児みたいな、抒情と呼ばれるような、リリカルな女性像だった。どうしても男性中心の社会だったのでそうならざるを得なかったところもあると思うのですが、松本家には女性が多かったというのもあってか、先生は早くから「女性はもっと活躍していいんだ」っていうことを言っていたそうで、明朗快活な、天真爛漫な女性を描いていたと思います。『?のクローバー』の内容は手塚先生の『リボンの騎士』にとても似ていますし、かつぢ先生自身が言っているわけではないんですけど、僕はこの作品が『リボンの騎士』のもとになったマンガなんだと思っています。

――興味深いです。ところで、ただ大きいというだけでなく、原寸での復刊にこだわられたそうですね。なぜでしょうか。

川口 私がいちばん最初に手がけた復刊本は、ドラえもんの原点になったと言われる『魔法のつえ』7という作品なのですが、そのときからのこだわりで、復刊はなるべく原本に近い状態で残すことに意味があると信じています。たんに書かれている情報を読み取るというだけではなく、読書体験をいかに忠実に再現するかを重視してるんです。

例えば、『?のクローバー』の特徴であるダイナミックなコマの配置や、主人公の少女が繰り広げるアクションを目で追う楽しさというものも、この大きな判型でこそ伝わるものではないでしょうか。また、出版文化史的な観点から言えば、このサイズそのものがユニークです。『少女の友』本誌はA5くらいの判型なので、それよりもひと回り以上大きい。本誌に挟んだら大幅にはみ出してしまいますよね。『少女の友』の内山基主筆(編集長)はアイデアマンでしたから、おそらくは、当時の雑誌で繰り広げられていた付録合戦の延長でこういったインパクトのあるサイズになっていったのだと思います。

――本というモノ自体の特性から、いろいろな情報が読み取れるのですね。

川口 そうなんです。この判型は出版物として珍しいものだと思います。A4に近いんですけど、A4よりはちょっと幅を取っている。おそらく、菊版の紙の取り方で一番大きく取れるとこを取った(裁断した)というサイズになっています。立川の坂本牙城展8を見たときに気づいたのですが、展示されていた『タンクタンクロー』(1934~1936年)の付録は、これとまったく同じ判型なんです。おそらく印刷会社側からもサイズの提案があったんじゃないでしょうか。

――見たところ紙もかなり特殊なものを使っているようですが、これもこだわりですか。

川口 ええ。復刊にあたっては、原本の頁のコシを再現したかったので、最適な紙を選択するべく検討を重ねました。じっさい、この紙に出会うまでは長い道のりで。原本で用いられている用紙は合紙といって、メンコのように複数の紙を貼り合わせてつくられています。安価に厚みを出せるため、当時はよく使われていたようです。もちろん、同じくらい厚い用紙はありますが、単に厚ければいいというものでもなくて。というのも、原本は中綴じですから、厚みだけでなく、綺麗に折れなければいけません。が、これだけの厚い紙を製本できる印刷所はありませんでした。何度か実験してみたのですが、例えばヴァンヌーボ9の一番厚いものを折ってみても、真ん中に筋が入ってしまったのです。

代わりになるものを探すため、印刷会社だけでなく、デザイナーとしてのネットワークも使って方々当たったのですが、なかなか理想の紙は見つかりませんでした。ふと、美術書を手掛けている三永印刷株式会社を思い出しました。僕も『FUJIO AKATSUKA Original Gagsta』(フジオ・プロダクション、2019年)で一緒に仕事をさせてもらったのですが、そこが「できますよ」と言ってくれた。提案されたのは、化粧箱をつくるときに使うような紙だったんですが、実際に触ってみて、『?のクローバー』の読書体験を再現するには、この厚手の紙じゃないとダメだと思いました。

――印刷も大変だったとうかがいました。

川口 その通りです。印刷に関しても、原本と同様の2色刷りにこだわりたかったので、版をつくろうとしたのですが、これが大変でした。なぜかというと、原本からスキャンしてフルカラーのデータをつくって、そのデータから赤と黒の2色に分解する必要があるのですが、この作業が困難を極めたのです。描線のように黒1色のところや、主人公のスカートのように赤1色のところはシンプルですが、2色が重なっているところを割り振っていくのは非常に繊細な作業になります。生成した赤版からスミ版を除去していくという工程なのですが、うっすらとスミ(黒色)をのせて、うっすらと朱色ものせて、原本通りの色合いになるように調整しなければいけませんでした。

印刷会社のオペレーターさんがやり方を説明してくれたんですが、どうしても自分ではうまくできなかった。その方はかつて『マァチャンの日記帳』10の復刊も担当されていて、経験知でやり方をご存じだったんです。

――印刷所との出会いがなければ、こうした形ではつくれなかったんですね。

川口 すごく大きな出会いでした。じっさい、諦めてシンプルに4色で刷ることにしようと思っていたくらいでしたから。

――紙といい、印刷といい、大変な苦労があったんですね。どうしてそこまでして原本の再現にこだわられたのでしょうか。

川口 正直にいえば、「やってみたくなっちゃった」っていう好奇心に導かれたところもあるんですけど。でも私は、復刊はタイムマシンのようなものだと思っていて。

――タイムマシン。

川口 ええ。さっきも言ったように、本から読み取れるのは書かれた内容だけではありません。判型、紙質、インクの色といった一つひとつの選択が、当時のクリエイターたちの技術や思考の選択の結果なわけです。それらの過程を経て一冊の本がつくられる。だとすれば、本を復刊して、その選択の過程を辿ることは、時間を超えて作品と作家に再び出会い、あるいは初めて出会って、そのなかに息づく思考や感情と向き合うことじゃないでしょうか。言ってみれば、復刊とはそうした出会いのための文化的装置なのではないかと思うのです。

――まさに、川口さんの信念や経歴があってこその復刊本になったのですね。

川口 学生たちには100年先を意識してほしいといっているんですけど、同時に、過去のものを、100年前のものをいかにして継承するか、ということにも思いをめぐらせてほしいと思っていて。例えば、伊勢神宮の式年遷宮って、20年ごとに新しい社殿を昔と同じ様式でつくり直しているわけですが、あれは技術継承のためにやっているという側面がありますよね。本を復刊するというのも、もちろん規模は全然違うんですけど、同じように失われてしまいそうなものを次の世代に継承していくことだと思っています。

――残していく、保存していくという方向だと、例えばデジタル化するという道もあるのではないでしょうか。

川口 その方向を否定するわけではないですが、デジタルデータの場合は、それを管理する人がいなくなっちゃうとアクセスできなくなり、実質的には消えていってしまう。じつは紙の本で残していく方が、資料として残っている年月は長いんじゃないかなって考えています。長期的なスパンで見ると、紙は究極の記録媒体ではないでしょうか。

アーカイブすることはもちろん大事なんですよ。けれども、もっと大事なのは、残されたものを見た人、読んだ人が「何かをやりたくなる」っていうことだと、僕は思うんですね。内発的な創造の動機が芽生えてくるっていうのが大事だと思っているので、単にアーカイブするというよりかは、つくる人たちの参考になるものを、物質として残していくことの重要さを訴えたい立場です。

この「創造の動機」というのは僕の研究の中心となるテーマで。誰かにやらされているのではなく、お金や名誉のためでもなく、ただただ「つくりたい」っていう気持ちは、人間のすごく本質的なところにあるんじゃないかなって。そういうきっかけになるような出会いを提供してあげたら、もしかしたらドラえもんや鉄腕アトムのような作品を創れる作家が出てくるんじゃないかと思うのです。

何が描かれているかってことだけなら、電子版からでも読み取れるかもしれないですけど、当時の読者の体験に深く踏み込むためには、ページをめくっていく感覚だけでなく、できれば紙の匂い、インクの匂いすら再現したいくらいで(笑)。

紙の厚みにこだわったのも、読みの体験に大きく影響する要素だからですね。読むということももちろん大事なんですけど、体験そのものをなるべく再現したいと思うのです。そういう意味では、作品を「発掘してもらう」という感覚も大事でしょう。デジタルデータだと、簡単に手には入るんだけど、そのぶん、出会いの印象も薄れてしまう気がしませんか。

――ということは、『?のクローバー』を電子化する予定は……

川口 はい、今のところはありません。少し送料はいただきますが、海外へも発送していますので、紙の本ならではの楽しみを味わっていただければと思います。

もちろん、デジタルにはデジタルならではの利点もあります。最近の動向でいえば、AIの活用可能性には注目しています。例えば、紙の本を復刊するには、スキャンした紙面から汚れやゴミを取り除く作業が不可欠ですが、人力ですと膨大な時間がかかります。こういう判別作業をAIにやってもらえれば、我々の創造性に資するところは大きいと思います。AIレタッチャーですね。

――無事復刊されて、読者のみなさんの反応はいかがでしたでしょうか。

川口 とても大きな反響がありました。海外からの問い合わせが多かったというのはさっきも言いましたが、クラウドファンディングには、国内のマンガ研究者も数多く支援していただきましたし、当時読んでいた方々も買ってくださっているようで、全体の3分の1くらいを往年の読者たちが占めているんじゃないかと思います。私の研究室のゼミ生たちが自分事としてこの作品や松本かつぢを捉えてくれたのも大きかったです。

それに、この復刊がきっかけになって、行方不明だった絵本の原画が新たに返却されるという思いもよらない出会いもありました。歴史的な大発見です。

――すばらしいですね。それらの原画も今後公開、復刊などされる予定があるのでしょうか。

川口 年始に旧尾崎テオドラ邸で展示をやりますので、まずはそこでお披露目になる予定です。会場では『?のクローバー』も販売しますので、手に取って見ていただきたいですね。また、松本かつぢ作品の復刊第2弾として、絵本『クロネコタービー』の復刊を進めています。1946年、終戦の翌年に出た伝説の作品で、戦争孤児たちを励ますような内容です。こちらも展示にあわせて完成させるつもりですので、この機会に揃ってお求めいただければうれしい限りです。

『?のクローバー』の復刊は、かつぢ先生の作品を世界に届けるプロジェクトの第1弾という位置づけです。最終的な目標は、先生が生前たどり着けなかったパリで個展を開くことなので、これからも積極的に発信していきたいと思っています。

――本日はありがとうございました。

脚注

川口 貴弘(かわぐち・たかひろ)

学童舎主宰、宝塚大学東京メディア芸術学部准教授。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。京都芸術大学大学院芸術研究科修了MFA取得。展覧会企画、広報デザイン、ブックデザインなどを手掛ける。主な復刊企画とデザインに、手塚治虫『あわてみみちゃん』(2014年)、赤塚不二夫『FUJIO AKATSUKA Original Gagsta』(2019年)、松本かつぢ『?(なぞ)のクローバー』(2025年)など。主な執筆媒体に『Pen』『Pen+』手塚治虫特集号、『まんが道大解剖』など。展覧会企画に「松本かつぢ展」(森下文化センター、2024年)などがある。

※インタビュー日:2025年9月1日

※URLは2026年1月7日にリンクを確認済み