坂本 のどか

写真:畠中 彩

2022年から2023年秋にかけての、メディアアート分野の動向を探る座談会。批評、レビュー、研究などの立場でこの分野に関わる有識者3名が挙げたトピックスについて議論していきます。後編では生成AIやアーティスト、データベースを軸に、作家性や価値のあり方、アーカイブについて意見が交わされます。

――生成AIは近年衆目を集めたテーマですが、メディアアートの現場にどんな影響を与えたのでしょうか。

伊村 小宮知久個展「SEIRÊNES」(theca〔コ本や honkbooks内〕、2022年4月29日~5月8日)の展示空間で特徴的だったのが、マイクはあるけれどそこには誰もいない(あるはずの身体の不在が強調された)状態が再現されていたことです。正確に言えば、この作品では生成AIを用いていないものの、AIが持っているコンセプトをシンプルに示していました。リアルタイムに音をサンプリングして生成し作曲に生かしていく発想自体は、生成AIの先端技術的な観点も想起させながら、例えば三輪眞弘などが用いた電子音楽の作曲手法でもあり、そこで生成される楽譜に基づいて歌うヴィルトゥオーゾの身体について歴史的に俯瞰することもできる。過去の作品を参照することで異なる問いを孕む、興味深い作品でした。

技術や観客の介入によって、どこまでが作曲なのか、あるいはどこまでが観客の関わりなのかの区分は非常に曖昧になっていきます。アバターの問題にもつながると思いますが、個人的に興味があるのは、そういった異なる表象を借りることで、どこにもない人格を本当につくることができるのかということです。

高橋 今のお話で思い出しましたが、落合陽一に生成AIを使ったパフォーマンスのデモを見せてもらったことがあります。そこでは複数の生成AIを用いて、こちらのAIで生成されたものを次のAIに渡して……という作業を繰り返し延々とやっていました。落合は生成物のセレクトと橋渡しをするパイプ役でしかない状況ができていて、興味深かったですね。

畠中 作家性を代替するようなアルゴリズムもすでに存在するでしょうけれど、ただそこをアルゴリズム化するとアーティストの記名性がなくなってしまう。作品にどうやって自分を介在させるかの問題は、生成AIを用いて作品をつくっているアーティスト誰もが、少なからず向き合っているものだと思います。

高橋 加えて生成系の作品で難しいのは、何を完成とするかでしょうね。面白い例で、AIが24時間365日、デスメタルを歌い続けているサイト「Databots」(https://dadabots.com/music.php)があります。人間だと体力の限界があって不可能なことを延々と続けていて、とてもAIらしい。生成AIであればそうやって永遠に続く曲ができてしまう。そうなったとき、鑑賞者は何をもってその作品を鑑賞したと言えるのか。VRにしても、時間的にも空間的にもそのすべてを見ることはできません。

畠中 ブライアン・イーノのレコード「Discreet Music」では、レコードの片面目一杯に1曲入っていて、フェードインで始まりフェードアウトで終わる。それはその曲が、本当ならば始まりも終わりもなくずっと続いていることを表しているのです。ジェネラティブな表現にもそういうところがありますね。

きりとり ワークインプログレスな作品の見方にもつながるお話ですね。完成を見届けないと感想を言ってはいけないのか、批評をしてはいけないのかという問いが、日本では地方の芸術祭を契機に発生しましたが1、ジェネラティブな作品の鑑賞にしても、鑑賞者の側が見方を発明していかなければならないのだろうと思います。

生成系AIによって人格が創出できるかが伊村さんの問いでしたが、それに異なるも類する技術を上げるならば、「デジタルツイン」2なのではないかと考えていました。NTTが中村獅童をモデルに開発している「獅童ツイン」は、未然的に匿名的なアバターではなく中村獅童の挙動をインプットされた、自律的に活動する「中村獅童的な人」です。NTTはそのプレスリリース3で、生身の人間が文化的なものを享受するのに対し、デジタルツインはボランティアなど、社会的なつながりや情報、経験の収集を担うことを提案しています。それはデジタルツインには実のところ人格が不在だからこそ想定できることだと思うのです。

伊村 ここで意図されたデジタルツインは、「エージェント」ということですか。

きりとり プレスリリース上はまさにそういう位置づけでした。大衆化した生成系とハイエンドなデジタルツイン技術開発が、今二重に走っている。メディアアートが置かれているのはそういう局面なのだろうと思います。

アーティストの復活、再評価、そして死去

――メディアアーティストの活動を振り返るような、大規模展示もいくつか開催されました。

高橋 岩井俊雄は2022年には「どっちがどっち? いわいとしお×岩井俊雄 –『100かいだてのいえ』とメディアアートの世界–」(茨城県立近代美術館、2022年7月2日~9月19日)を開催し、絵本作家とメディアアーティストの二面性に焦点を当てた回顧展的な大規模な展覧会をされましたが、続く今年の夏に開催したのが、岩井俊雄ディレクション「メディアアート・スタディーズ 2023:眼と遊ぶ」(シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]、2023年7月7日~8月20日)です。アナログな映像装置の展示や体験、制作を通して、子どもたちに物理的な絵が動いて見えることのおもしろさを伝える企画と、初期の代表作である時間層シリーズの再制作プロジェクトを併置した展示でした。トークイベントのすぐ脇で子どもたちが工作をしていて、シビック(市民の)という名前を冠した施設らしい企画でしたね。メディアアーティストとしての活動は長らく休止状態にあった岩井ですが、茨城の展示で、ご自身のメディアアート作品が今の子どもたちにも響くと、手応えを感じたようです。

きりとり 再評価が高まり3館合同で大々的に「Viva Video! 久保田成子展」(新潟県立近代美術館、2021年3月20日~6月6日/国立国際美術館、2021年6月29日~9月23日/東京都現代美術館、2021年11月13日~2022年2月23日)が開催されたことも重要と思います。東京都現代美術館は、2021年には三上晴子の作品も収蔵しました。メディアアートは収蔵が難しいなか、女性作家の作品や活動が個展や収蔵といったかたちで見直すことができるようになってきた。この流れが続いてほしいなと思い挙げました。

――今回の大規模な回顧展は、久保田の死後設立されたヴィデオ・アート財団による修復作業の成果展としての意味合いもあり、実現したというお話もお聞きしています。保存を主導する団体があるのも大事なところなのでしょうか。

きりとり そうですね。岩井俊雄の再制作にしても、メディアアートを扱うことはやはり、一人でできることではありませんね。

高橋 CCBTの若いスタッフたちが、再制作に向けて尽力してくれたとことがありがたかったとおっしゃっていましたし、岩井のこれまでの活動を振り返っても、人や施設とのネットワークや、社会との関わり、装置の存在……メディアアートはさまざまなものの結節点に生じるものなのだと感じます。

伊村 高橋さんが挙げられた書籍、『坂本龍一のメディア・パフォーマンス マス・メディアの中の芸術家像』(編著:松井茂、川崎弘二、インタビュー:坂本龍一、フィルムアート社、2023年)で取り上げられている、配信という手法とそこで生じた作品もまさに、時代の結節点と言えるものですね。

高橋 坂本龍一については書籍を挙げてはいますが、坂本が亡くなったこと自体が、やはり大きな出来事だと思います。メディアアーティストたちとのコラボレーションは数多あり、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]や山口情報芸術センター[YCAM]の設立、札幌国際芸術祭にも関わっていました。メディアアート界に果たしたことは多く、象徴的な存在でした。

伊村 この本では、坂本龍一のこれまであまりフォーカスされてこなかった部分を取り上げていると思うのですが、そのなかの一つが配信です。つい先日『配信芸術論』(監修:三輪眞弘、編:岡田暁生、著:伊東信宏、岩崎秀雄ほか、アルテスパブリッシング、2023年)も出版されましたが、こうした系譜につながる要素として、80年代のナム・ジュン・パイクや坂本は、マスメディアとしての配信に関わりながら、表現の問題を考えていたことがうかがえます。

高橋 岩井による「ウゴウゴルーガ」や「アインシュタイン」なども、テレビ番組を用いたメディアアートだと思いますが、こちらもあまり光が当てられてきませんでした。今や美術館で見るものとなったナム・ジュン・パイクの作品にしても、本来はそれがリアルタイムで衛星放送された意義が大きいわけですよね。

伊村 2023年版の配信芸術として取り上げたいのが、「《infinity~mirage》プロジェクト」(黒部市美術館、魚津埋没林博物館ほか、2023年4月24日~2024年3月15日頃)です。同地で見られる蜃気楼という現象を捉える作品なのですが、現地に行かなくても、オンラインでライブカメラの映像を見ることができるようになっていることの意味をどう捉えたらよいのか。私見では、コロナ禍に普及したオンライン環境を経て、これまでの地勢に基づく距離感や移動にともなう時間の感覚を捉え直すきっかけになったのではないかと考えています。同プロジェクトが黒部市美術館、魚津埋没林博物館などのさまざまな機関を横断的につなぎ、メディア越しの鑑賞者とともに蜃気楼という不確かな現象と出会い、検証するプロセスをもっていることにも惹かれました。

書籍のお話に戻ると、松井が坂本の「配信」について書く一方で、川崎が言及するのは音楽の受容者としての坂本です。その対峙が興味深い。メディアに対するユーザーとしての視点が先ほどから話題になっていますが、坂本という、我々からすればマスメディアのなかにいた方が、前の世代から何を受け継ぎ、何をアートと見なして実行していったかを考えるうえで、この本は優れた切り口を持っていると思いました。

――アーカイブやデータベースも近年注目されるテーマです。デジタル化された作品情報を誰がどうまとめるのか、どんな事例があるでしょうか。

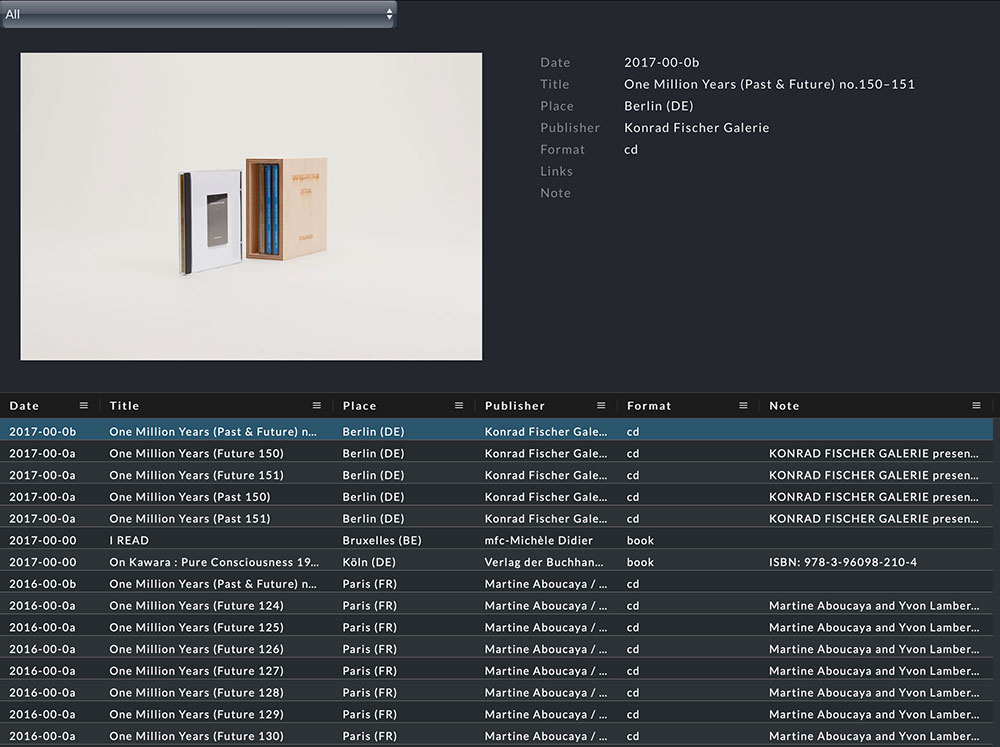

伊村 多摩美術大学図書館「[言語と美術コレクション 河原温]データベース」(https://www.tamabi.ac.jp/tosho/collection/onkawara/db)は、河原温の書籍やCD、カタログなどから目録をつくりメタデータを採録し、データベースとして公開しているものです。今、博物館法にデジタルアーカイブという要素が加わり推進の動きが強まっていますが、それとは意味合いが少し異なります。河原温データベースは、河原の行為の痕跡をデータベースによって表現したものです。汎用性の高い、誰もがアクセスすることに重点を置いたデータベースというものに対する個人によるアプローチの一例を示したという点と、作家の表現の解釈にデータベースというシステムや考え方を応用、活用したところが興味深いと思い取り上げました。

きりとり 早稲田システムの「クラウド型収蔵品管理システムI.B.MUSEUM SaaS」を中心に、日本国内の収蔵品データベースのフォーマット化というのが広く進行したのが2010年代だと思います。とはいえ、対象とする収蔵品や情報によって、既存のフォーマットでは対応しきれないものもある。例えば作品ではなくアーカイブズのデータベースをつくるには3階層必要、というように。フォーマット化の一方で、そういった問題に各所で対応してきた歴史があったと思うのです。個人的な感想ですが、そういった一朝一夕にはいかない芸術分野のデータベース構築の結実が、この河原温データベースにはあるのではないかと思っています。

きりとり デジタルアーカイブズは20年近く議論の対象だと思いますが、ここ数年加熱してたNFT技術、NFTアートはある程度成熟したと思います。NFTアートとは何かというのは難しいところなのですが、NFTを相対化するものとしてのNFTアートと、画像を共有し生成するコミュニティ自体とその特性の模索、大きく二つあると思っています。そのうちの相対化が一段落したというところでしょうか。そのなかで取り上げたいのが「My First Digital Data はじめてのデジタル」(3331 Arts Chiyoda、2022年10月29日~30日)です。展覧会には、藤幡正樹が2021年につくった「Brave New Commons」というシステムを用いてNFTアート化された画像が出展されています。NFTは通常、買う人が増えれば増えるほど価値が上がっていくものなのですが、「Brave New Commons」はそうではなく、スタートの金額が固定されていて、買った人数でその金額を割るシステムです。買う人が増えるほど、つまりはその画像が重要であればあるほど価値が転倒して一人ひとりの負担額が減り、皆の手に届く可能性が高まるという画期的なシステムです。

もう一つ挙げたいのが、「死蔵データGP 2022–2023」(2022年6月18日~2023年3月25日)です。これはパフォーマンスであり映像作品なのですが、死蔵データとは何かというと、これまで人が誰にも見せなかった画像データ、つまりは無価値なデータです。死蔵データとして寄せられた応募作品を、いかに死蔵データとして評価可能か、審査員が言語化の作業を積み重ね、最終的にグランプリを決めるという企画でした。写真家が撮影した画像を誰もが広く流用可能になったストックイメージというサービスが2000年代からはインターネットを通じて一般化しました。今、画像はある種貨幣のようになっているわけです。このふたつの展示ないしシステムは、そういった社会状況について、またそこで画像というものをどう捉え直していくべきかを考えさせるものでした。

高橋 昨日多摩美の図書館で調べものをしていたのですが、キヤノン・アートラボの初期のコンセプトブックなどを発見しました。ただ、しばらく僕以外の人が参照した形跡はない。つまりは死蔵されているわけです。そこにあることを知っている人も、おそらくわずかでしょう。アート作品の価値は30年ぐらいで大きく移り変わって、人の記憶頼りになる部分も大きい。岩井の時間層シリーズの再制作も、3管式プロジェクターの入手だったり、MSXの修理だったりは、個人レベルで辛うじてつながって形になっている。次につながるかつながらないか、残るか残らないかは、個人によるところが大きいと感じます。

伊村 一番難しく、かつ重要なのは、当時のメディア意識を想像する余地を残すことです。作品の再現と、それを作品として解釈した当時の状況を伝えることはセットであるべきだと思うのです。個人が画像を流通させるなどといったことは、もともと90年代のインターネットアートに代表される行為で、1周回って、NFTによってデジタルデータに価値付けができるようになった。背景を共有している人もいれば、そうでない人もいるなかで、NFTの意義もものの価値を扱うのと同じように価値付けし売買するということに集約され、立ち戻ってしまいかねない。藤幡のシステムや、先ほどの共有財産としてのアートというお話も、そのことを考えさせられるものでした。

高橋 当時の人々がどう受容したかということも含めてアーカイブしなければいけない。メディアアートのアーカイブについてはよくその話になります。その作品になぜ価値があるのか、同時代には共有されていてもすぐに流れていってしまう。歴史には穴が生じやすい。

伊村 作品だけが残ることで、その特権性によって当時のメディア意識の一部だけが突出して見えてしまう可能性もあります。今日私たちが持ち寄ったトピックを見ても、互いにすべての作品を網羅的に見つくしているわけではなく、異なる経験から共通の関心を探っている。それがとても象徴的だと思います。

高橋 たまたまその作品を見ていることだったり、その本に接していることだったりというのは、すごく特権的なことなのでしょうね。

伊村 やはり、つないでいくことが大事ですね。作品にどう言葉を費やし、共通の財産にしていくか、考えていかなければいけません。

脚注

[伊村靖子氏のトピック解題]

1 「NACT View 02 築地のはら ねずみっけ」2023年1月12日~5月29日、国立新美術館

国立新美術館のパブリックスペースを会場とした小企画「NACT View」の第2弾として開催された。乃木坂駅からの連絡通路やカフェ・スペースに映し出されるねずみのコミカルな動きをトリガーに、いつもとは違う美術館への動線が立ち現われる。鑑賞者が美術館を探検しながらスマートフォンで鑑賞するARアニメーションの他、建築の特徴を生かしたプロジェクション・マッピングにより、美術館に流れる時間を作品に取り込んだ。

2 やんツー《永続的な一過性》2022年、「六本木クロッシング2022展:往来オーライ!」森美術館、2022年12月1日~2023年3月26日

自律搬送ロボットが多様なオブジェのなかから一つを選択して運び、展示・撤去を繰り返すインスタレーション。あらゆるものを「輸送する」という地平において等価に扱う物流システムをシミュレーションすると同時に、展示行為になぞらえた作品である。美術館制度に限らず、日常生活に浸透するメディア技術を想起させ、グローバル資本主義下の監視や検閲、規格化・均質化といった問題への問いとしても機能している。

3 小宮知久個展「SEIRÊNES」theca(コ本や honkbooks内)、2022年4月29日~5月8日

小宮はアルゴリズムを構築し、演奏家の声を検出しながら楽譜を生成し、楽譜と歌い手が相互に影響し合うシステムを作曲に取り込んできた。今回は展覧会の形式をとり、コンサートの記録映像による映像作品のほか、その音声を含めた会場の音と人工音声による自動演奏をリアルタイムに処理して新たな楽譜を生成させ、再帰的に演奏、生成させる作品を発表した。演奏家不在ながら、ポストヒューマン的な身体を想起させる展覧会であった。

4 「《infinity~mirage》プロジェクト」黒部市美術館、魚津埋没林博物館ほか、2023年4月24日~2024年3月15日頃

山下麻衣+小林直人「蜃気楼か。」(黒部市美術館、2021年)で発表した《infinity~mirage》を再制作するプロジェクト。富山湾に発生する下位蜃気楼により、黒部市生地海岸の護岸堤に設置された「m」の文字が反転し「∞」に見える現象を作品として発表した。長期にわたる観察は、蜃気楼についての定説を覆すだけでなく、不確かさと向き合うことを示唆している。配信により、現象に立ち会う意識がどのように変容するかも注目される。

5 「[言語と美術コレクション 河原温]データベース」多摩美術大学、2023年3月31日公開、https://www.tamabi.ac.jp/tosho/collection/onkawara/db/

河原温の書籍、CD、カタログに基づいてメタデータを採録し、構築したデータベース。その特徴は、メニュー項目とデータ項目の設計にある。河原は、電報で自身の生存を発信し続ける《I Am Still Alive》などの作品を手掛けたが、メニュー項目からこれらの作品シリーズを特定して閲覧できる他、電報にあたる要素を作家自身の行為の痕跡を示す資料と捉え、書籍から1点ずつ引用して1レコードとして扱っている。作家活動の解釈としてデータベースの概念を応用した点に特徴がある。

伊村 靖子(いむら・やすこ)

国立新美術館学芸課情報資料室長・主任研究員。1979年生まれ。情報科学芸術大学大学院[IAMAS]准教授を経て、2022年より現職。『虚像の時代 東野芳明美術批評選』(河出書房新社、2013年)共編、「「色彩と空間」展から大阪万博まで――60年代美術と建築の接地面」『現代思想』(第48巻、第3号、2020年)のほか、2022年に「国立新美術館所蔵資料に見る1970年代の美術――Do it! わたしの日常が美術になる」「連続講座:美術館を考える」(国立新美術館)の企画を担当。

[きりとりめでる氏のトピック解題]

1 「許家維+張碩尹+鄭先喻 浪のしたにも都のさぶらふぞ」YCAM、2023年6月3日~9月3日

台湾を拠点にそれぞれ活躍してきた許家維、張碩尹、鄭先喻の3人が協働制作した新作展。人形劇の映像、CGアニメーション、VRHMDを着用した演者によるライブパフォーマンスからなる作品。台湾と日本の人形劇(人形浄瑠璃と布袋戯)、製糖業で発展した土地(門司と虎尾)が、伝統と現代の表現(人形劇とVR)を通して交差する。

2 「The Flavour of Power─紛争、政治、倫理、歴史を通して食をどう捉えるか?」YCAM、2023年3月11日〜6月25日

山口情報芸術センター[YCAM]が実施する研究開発プロジェクト「食と倫理リサーチ・プロジェクト」でインドネシアを中心に活動する8名の研究者やアーティストによるユニット「バクダパン・フード・スタディ・グループ」と調査を実施した成果展。バグダパンの新作《Along the Archival Grain》(2023年)は太平洋戦争中の日本統治下でのインドネシアの稲作とその功労者の磯栄吉にフォーカスした。

3 「多層世界とリアリティのよりどころ」ICC、2022年12月17日~2023年3月5日

XRが実装され、リアルとバーチャルが混交する世界のリアリティのあり方、アクチュアルなものを多角的に探る意欲的な作品が並んだ。出展作家は内田聖良、柴田まお、たかはし遼平、谷口暁彦、藤原麻里菜、NOIZ(会場設計)。キュレーションは畠中実、谷口暁彦、キュレトリアル・チームは指吸保子と鹿島田知也。

4 「Viva Video! 久保田成子展」新潟県立近代美術館、2021年3月20日~6月6日ほか

2015年の没後初となる大規模個展。2017年にニューヨークに設立された久保田成子ヴィデオ・アート財団によって、映像と彫刻を組み合わせた「ヴィデオ彫刻」が復元された成果が多分に発揮された。作品だけでなく、「Red, White, Yellow, and Black」などコレクティブとしての久保田の活動資料も充実していた。

5 「My First Digital Data はじめてのデジタル」3331 Arts Chiyoda、2022年10月29日~30日/「死蔵データGP 2022–2023」2022年6月18日~2023年3月25日

前者は「初めてのデジカメ」というテーマで発掘された写真展。NFTで販売され、ネットで閲覧できた。後者は2023年現在9名の「カタルシスの岸辺」によるプロジェクト。2022年からYouTube番組「死蔵データグランプリ」を配信し、「死蔵データGP 2022–2023 決勝戦 ROUND2」(YAU STUDIO、2022年3月25日)はその決勝戦。死蔵データとは「誰に見せる予定もない、自分しかその存在を知らないデータ」のこと。「拾いものではなく、自分自身が生成」を条件にデータを募集・精査した。

きりとり めでる

批評家。1989年生まれ。デジタル写真論の視点を中心に研究、企画、執筆を⾏っている。著書に『インスタグラムと現代視覚⽂化論 レフ・マノヴィッチのカルチュラル・アナリティクスをめぐって』(共編著、ビー・エヌ・エヌ新社、2018年)がある。2022年に『写真批評』の編集委員、「T3 Photo Festival Tokyo 2022」のゲストキュレーターを務めた。『artscape』の月評担当。2024年には美術批評同人誌『パンのパン4(下)』と佐々木友輔による『ネット映画小史』を発行予定。最近の論考は「コンテンポラリー・アートの場としての長谷川白紙と過剰な装飾――アヴァンギャルドでキッチュ」(『ユリイカ』2023年12月号)など。

[高橋裕行氏のトピック解題]

1 「Syn:身体感覚の新たな地平 by Rhizomatiks × ELEVENPLAY」2023年10月6日~11月12日、TOKYO NODE

ライゾマティクスとELEVENPLAYの長年にわたるコラボレーションがもたらした最高の到達点。仮想と現実、存在と非存在、生命と人工物、過去と未来、一人称と三人称、舞台と客席、そのボーダーを扱う。VR、AR技術に対して、単純に肯定するでも否定するでもなく、生の身体との対比において、その危うさを表現した部分が印象的であった。

2 レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語』文庫化

2001年に出版され、日本では2013年に翻訳が刊行されたが、その後、なかなか入手できない状態が続いていた。「デジタル」や「インタラクティブ」であることがメディアアートの特徴なの「ではない」という常識を覆すような主張は刺激的であると同時に、映画史の知見、プログラマーとしての経験が生かされたもので十分説得的でもある。今後、文庫化されたことで基本文献としての共有知化が進むことが期待される。

3 生成AIの隆盛

2023年は生成AIの年といえよう。3月にOpenAIからGPT-4がリリースされ、その後も、文章ばかりでなく、画像や動画の生成に発展しつつある。新しい技術が生まれたとき、芸術家は新しい技術で古い芸術を模倣するか、新しい技術で新しい芸術をつくるか、選択を迫られる。AIの発明は、生成AIの発明は、写真の発明と並ぶ芸術史上の出来事となるか。

4 岩井俊雄ディレクション「メディアアート・スタディーズ 2023:眼と遊ぶ」CCBT、2023年7月7日~8月20日

展覧会タイトルのとおり、岩井のこれまでのメディアアートの制作に関する知見を形式知として取り出し、誰もが理解でき、かつ応用可能な形(まさにシビックテクノロジー)にしようとする意図がうかがわれた。「スタディーズ」と複数形になっていることからも、今後のシリーズ化も期待される。映画誕生以前の映像装置や玩具を実際に手に取り、目で見られる状態で展示し、工作コーナーは夏休みの子どもたちにも人気であった。

5 『坂本龍一のメディア・パフォーマンス マス・メディアの中の芸術家像』

1985年のつくば万博の最終日、万博会場のぽっかりが丘にそびえ立つソニーの2,000インチの巨大テレビ、ジャンボトロンを使って「TV WAR」という「メディア・パフォーマンス」が行われた。ウォークマンの開発責任者でもあったソニーの黒木靖夫はジャンボトロンを「壊してもいいから、二度と再現できないパフォーマンスをやってください」と坂本龍一と浅田彰に依頼したそうである。輝かしい未来を示すべき万博という場で「戦争とメディア」というテーマを扱えた背景にはそんな事情があったのだ。

高橋 裕行(たかはし・ひろゆき)

メディアアート研究。1975年生まれ。慶応義塾大学環境情報学部卒業、岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー[IAMAS]ラボ科卒業。東京芸術大学美術学部先端芸術表現科助手を経て、現在、多摩美術大学非常勤講師。創造性、テクノロジー、社会の接点をテーマに活動している。主な企画展に「あそびイノベーション展」(北九州イノベーションギャラリー、2020年)、「動き出す色の世界」(SKIPシティ映像ミュージアム、2008年)、「影のイマジネーション~星降る夜の魔法使い~」展(同、2009年)、著作に『コミュニケーションのデザイン史 人類の根源から未来を学ぶ』(フィルムアート社、2015年)などがある。

畠中 実(はたなか・みのる)

NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]主任学芸員。1968年生まれ。1996年のNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]開館準備より同館に携わる。主な企画には「サウンド・アート――音というメディア」(2000年)、「ローリー・アンダーソン 時間の記録」(2005年)、「サイレント・ダイアローグ――見えないコミュニケーション」(2007年)、「みえないちから」(2010年)、「アート+コム/ライゾマティクスリサーチ」(2017年)、「坂本龍一 with 高谷史郎|設置音楽2 IS YOUR TIME」(2017年)など。また、ダムタイプ、八谷和彦、磯崎新、ジョン・ウッド&ポール・ハリソンといった作家の個展企画も行っている。その他、コンサートなど音楽系イベントの企画も多数行う。

※インタビュー日:2023年10月28日

※URLは2024年2月29日にリンクを確認済み

>メディアアート特別座談会 伊村靖子×きりとりめでる×高橋裕行 生成AIによって変わる作品とデジタルデータの行方[前編]