「メディア芸術分野におけるインストールと人材育成」というテーマで、ゲストをお招きして議論をしていきます。

ゲストは、メディアアーティストで、多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース専任講師である谷口暁彦さん、フリーランス展覧会エンジニアの西野隆史さん、大阪樟蔭女子大学の化粧ファッション学科講師で、ゲーム研究者の小出治都子さんです。

メディア芸術は、マンガ・アニメーション・ゲーム・メディアアートと分野が多岐にわたります。インストール、いわゆる会場に作品を展示していく中で、どのように作品を残していくのか。展示の裏方や現場に興味がある方にとってためになるお話が伺えるでしょう。

作品をインストールすることを軸に、現場でどのようなことが行われているのか、現場を作っていく裏方の育成をどのようにしていけば良いのかというお話をしていきます。(ファシリテーター:塚田有那)

塚田 インストールと言っても、アーティスト、エンジニア、研究者など、視点によって、異なる考えをお持ちだと思います。3名そのそれぞれのお話をお伺いします。

谷口 2016年ごろから自分自身のアバターをバーチャルな空間に登場させる作品を制作してきました。コロナ禍でオンライン展覧会の需要が高まったことで、オンライン展覧会の企画にも多く関わるようになっています。

谷口 こちらは2019年に開催した「光るグラフィック展2」という展覧会です。第1回は、コンピューターのディスプレイに表示されるグラフィックデザインと、紙に印刷したデザインを対比するという構成になっています。僕が参加した第2回のコンセプトは、リアルな空間とバーチャルな空間の対比です。会場ではリアルな展示空間を見た後に、バーチャル上に再現された展示も見られる仕掛けとなっていて、バーチャルな空間でしかできないような作品の見せ方も用意しました。

美大ではコロナ禍で、大学構内に入れず、多くの学生がアトリエで制作ができない問題に直面しました。特に彫刻学科のような、工房で作業をする学科では工夫が必要だったため、一緒に「バーチャル彫刻展」を実施しました。彫刻学科の学生たちにゲームエンジンの使い方を覚えてもらい、バーチャルな空間で作品を作ってもらいました。すると学生たちは、単にバーチャル空間に彫刻作品を置くのではなく、例えば制作過程を3Dスキャンで記録しておいて、鑑賞する距離に応じて掘り進められた部分を変化させるといったような、バーチャル空間でしかできない表現に、果敢に挑戦してくれました。

谷口 現在第3回を開催している展示シリーズ「多層世界のもうひとつのミュージアム」では、ICCを会場にした実空間の展示と一緒に、バーチャルな空間やウェブサイト上の展覧会を開催しています。実空間とは別に、オンライン空間のための作品もご覧いただける展示です。あえてシンプルなウェブサイトの作りにすることで、オンライン展示自体が一種の展覧会のアーカイブになるように考えました。10年、20年経った後も、メンテナンスせずに見ることができるだろうともくろんでいます。

西野 展覧会エンジニアとして仕事をしています。美術館の方と一緒に仕事をすることが多いです。実際の展示までの流れをご紹介すると、展示作品が決まった後は、まず図面をもとに施工業者さんに「建込み」(縦の部材を所定の位置に取り付けること)をしてもらいます。

西野 この写真は国立新美術館で行われている「メディア芸術祭」の施工時の状態です。図面をもとに壁を立てたり、可動壁があればそれを使ったりしながら展示空間を作っていきます。「メディア芸術祭」はアート、マンガ、アニメーションやゲームなど、いろいろな分野の展示があるため、どのような区分けをするのかを展覧会を構成する方々が考えます。

西野 会場の天井が高いときにはこうした構造物を作り、プロジェクターや照明を設置します。アート作品は空間が大事なので、見る人が作品に集中できるよう、他の光や音が入らないように工夫しています。

西野 経師(障子や襖、壁や天井などに紙や布を張る職人)に指示をして、壁をどこから黒くするのか、モニターを設置するためにどこに穴を開けるのかなど、工事の段階で図面をもとにインストールしていきます。

それから、搬入された機材を設置して、モニターに映像が出るかといった動作確認をした後に、いよいよ会場に作品が入ってきます。その後、照明をつけたり、機材や作品の調整をしたりして、お客さまに見てもらえるような形に仕上げていきます。

西野 最後の仕上げは、作家に直接調整してもらいます。例えばコンピューターのプログラムは、現場でしか調整できない部分もありますが、その部分は作家に担当していただいています。作家の指示のもと、マニュアルに則って設置を進めていきます。

西野 情報科学芸術大学院大学(IAMAS)では、エンジニアの金築浩史さんと共に、ワークショップを行なっています。実際に体を動かしてもらいながら、展示空間をどのように作るのかを体感してもらっています。

小出 専門は化粧文化論、乙女ゲーム論、博物館学です。もともと、少女の化粧文化を研究していましたが、そこから乙女ゲームを研究するようになり、ゲーム研究に携わるようになりました。

大阪樟蔭女子大学で講師をする前は、京都産業大学のギャラリーの学芸員として仕事をしていました。その経験から、現職でも学芸員課程を担当しています。メディア芸術連携基盤等整備推進事業のゲーム分野の取組にも携わっています。ゲームの利活用調査を行い、そこから見えてくる課題を踏まえて、ゲームに関する展覧会の企画・開催をしています。

日本でゲーム展示が始まった当初は、ゲームの文化的価値があまり高く考えられていなかったため、展示もゲームそのものを紹介するものが多かったのですが、現在はゲームを「利活用」する展示に変わってきているというのが、調査からわかってきたことです。

小出 「ゲーム展TEN-デジタルゲームのキュレーションとは- 」は、2018年に立命館大学で開催した、2000年以降に博物館や美術館でどのようなゲーム展示がされてきたのかを紹介する展示です。ゲーム展示はプレイアブルな展示がほとんどですが、この展示ではプレイアブルな展示を行わない、新しいゲーム展示の方法を模索しました。

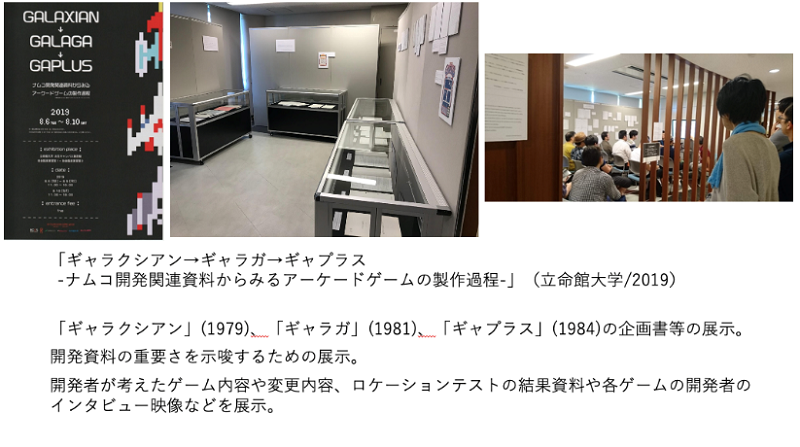

小出 「『ギャラクシアン』→『ギャラガ』→『ギャプラス』展 -ナムコ開発関連資料からみるアーケードゲームの制作過程- 」は、2019年の立命館大学のゲームウィークで開催しました。ここでは開発資料の重要さを示唆するための展示として、株式会社バンダイナムコエンターテインメントに全面協力をいただき、ゲーム作品の中間制作物を展示しました。

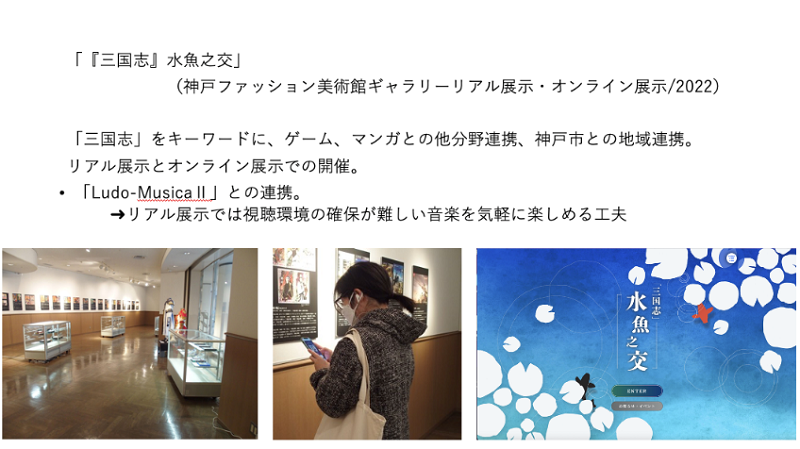

小出 「『三国志』水魚之交 展」は2022年に、リアル展示とオンライン展示のハイブリッド展示として開催しました。この展示は、会場の神戸市がマンガ『三国志』の作者・横山光輝さんの出身地でもあったことから、『三国志』をキーワードとするゲームとマンガの他分野連携と、神戸市との地域連携を目的として実施しました。同時に、オンラインで開催したゲーム音楽の展示会「Ludo-Musica Ⅱ」とも連携して、会場のパネルにQRコードを用意して、ゲーム作品の音楽が聴ける展示にしました。

こうした展示から、成果や課題がそれぞれ浮き彫りになりました。それを踏まえて、ゲーム資料をどのように扱うのかを、本日お話しできたらと思います。

※ゲストによるプレゼンテーションは動画をご覧ください

塚田 10年前は、バーチャルの世界は現実とはまったく異なるファンタジー空間だというイメージが主流でしたが、谷口さんは当時から現実世界を模倣するようなバーチャルイメージを持っていたと思っています。ここ数年は現場でも現実世界を模したバーチャル空間が浸透していっているように見えますが、最近の変遷についてどう思われていますか。

谷口 「the JOGGING」というアーティストグループを主催していたBrad Troemelは、実在するギャラリーに作品が展示されているように見える合成写真を作り、それをTumblrに上げるという展示「An Immaterial Survey of Our Peers」を開きました。その後、彼らは次にthe JOGGINGのグループ名義で、実空間での展示「Soon’ at The Still House」を行いました。それは壁に本物の魚をねじで打ち込んだり、本物のスイカを積み上げたりして、会期1週間ほどの会期のうちに、どんどん状態が悪くなっていくというものでした。そしてSNSには一番良い状態で撮った写真がアップされ、それが作品のアーカイブとなっています。

今日はインストールやアーカイブの問題と、人材育成のお話がテーマですが、前提条件として、作品の展示や流通の形態そのものが、変わっていっていると感じています。コロナ以降、バーチャル空間で何かをすることが増えてきた中で、そもそもアーカイブや展示の要素や、その関係性が変わってきているのではないかなと。

塚田 最初からリアルとバーチャルのハイブリッド型が前提とされているといったイメージでしょうか。

谷口 例えば「The JOGGING」出身のアーティストには、展覧会のアーカイブ写真をPhotoshopで合成したものでしか残さない人もいます。(※参考:「Artie Vierkant」)アーカイブ自体が合成で作られて、それではじめて作品として成立するとなると、これまで当然とされてきた、展示が「主」でアーカイブが「従」という関係性が成立しなくなり、むしろアーカイブが実空間の展示よりも優れたものであるという関係になります。インターネット以後、イメージの方が本物のように振る舞うのは、フェイクニュースと紙一重みたいな話ですが、こうしたリアリティの部分を含めて、アーカイブのあり方に変化があるように思います。

塚田 リアルとバーチャルのハイブリッド展示については小出さんもお話しされていましたが、実際に経験して感じられたことを教えてください。

小出 ゲームはゲーム作品以外の部分、開発資料やゲーム実況動画も含めて、幅広く展示できるものだと思っています。ただ、実際にこれまで展示をしてきた中で、「ゲームはプレイするものだ」という認識が、まだ世の中に根強くあると感じてきています。

塚田 開発資料は膨大な量があるでしょうし、製作者も覚えていないようなこともある中で、展示物の選定にはどんなプロセスを踏むのでしょう。

小出 ゲーム資料はゲーム企業が持っているものなので、私はお借りする立場になります。そして過去の資料を見ること、残すことの意義については、企業によって大きく考えが異なります。

私たちが資料を含めて展示することで、ゲーム文化はゲーム作品そのものだけではないという一つの方向性や可能性を示せるのが重要だと思います。結果、ゲーム企業がアーカイブをしようという機運になれば、大変ありがたいことです。

塚田 アニメーションの業界でも、とにかく作品作りが優先され、アーカイブのことは二の次になると言われていますね。共通性があるように感じました。西野さんにもお伺いしたいのですが、時間の制約も大きい会場設営現場の中で、どのように作家とやりとりをして展示に臨んでいますか。

西野 なるべく作家に時間を取らせないよう、作家がしなくてもいい部分を僕らが担うスタンスです。作家が一つの会場につきっきりになれば、準備に1ヶ月以上かかることもありますが、その時間があれば違う場所で作品を残すことができますよね。私は作家にはそうやって全世界を飛び回ってほしいと思っています。ただ、そのために作品を私たちが変えてしまうわけにはいかないので、あくまで作品が作家のものとなるように、最後の部分は作家に残しておくという形で、展示を作っています。

こうした動きは、アーカイブにもつながっています。設計の部分を外に出しておくことで、作家が亡くなったあと作品を再展示するときに、作家から直接その部分を受け取っていた人たちが再現できるというのも、アーカイブの一つなのかなと。

メディアアートの場合は、ハードウェアの問題もありますね。かつては安価に手に入ったブラウン管や古いコンピューターなどが、今では手に入らなくなってきています。今ある作品を、どうやってより先の未来の機械でも動かせるような形で残すかを考えるのは、早い段階で手をつけた方が良いですね。

塚田 すぐに外注できるレベルの資料をご自身で用意するタイプもいれば、現場で作り替えていくタイプの作家もいて、個人差があるように思います。アーカイブへの転用も見据えて、作家が外注しやすくなるポイントとしては、何があるでしょうか。

西野 まずは閉じた空間で作ることです。壁を立てて、光が入らないようにする。自然物を使ったり、建物の特徴が必要になったりすると、建物自体を作らなければいけなくなります。例えば、教会の礼拝堂の壁画やステンドグラスのような、持ってこられないものが使われていたら、どうにかプロジェクターを使って再現する必要が生じます。その場合、再現が「嘘」であるのはわかっていても、「現場にこういうものがあったんだ」と伝わるような工夫をしていく。舞台で黒子さんを「いない」ものとして観客が理解するような、共有のルールが必要です。

塚田 共通の嘘をどう作るのか、というのは先ほど谷口さんがおっしゃっていた、展覧会写真をPhotoshopで加工する話にもつながっているように思います。そもそもリアルとは何なのかという話にもなってくるのかなと。谷口さんは作家としてアーカイブを考える際、どのようなことを大事にしていますか?

谷口 モノを使ったインスタレーションを作っていた頃は、iPadを使っていました。中身のOSもどんどん変化するため、その時期にしか展示できない作品も多くあったと思います。作品の記録を残すことは強く意識していました。

今はゲームエンジンを使うなど、作品がパッケージ化されつつある状態です。実際に展覧会の会場でインストールを行うこともありますが、特に海外では、作品のデータだけ送って「後はよろしく」という場合も増えてきています。

これは、ゲームのソフトウェアを残すことに近づいているようにも思います。そしてゲームで言えば、プレイ動画を残すのも一つの手ですし、ソースコードさえ残しておけば再現しうる可能性も高い。自分自身の実感としては、作品の可搬性は高まっていて、アーカイブしやすくなっている印象はあります。

塚田 以前だと、表現がメディアデバイスに依存するところが強かったのが、今はソフトウェアを作り出す環境自体が多様化している分、さまざまなデバイスへの応用が可能になっていると言えますよね。

塚田 ここからは、未来に向けてメディア芸術のアーカイブをどのように活用していくのか、それに対してどのような人材が必要になってくるのかというテーマでお話を伺います。

小出 「保守」の問題は課題だと思っています。そして保守といっても、何をもって保守というのかを考える必要があるな、と。「遊ぶ」のが第一なら、例えばブラウン管じゃなくて液晶モニターでも問題ない。一方で「残す」ことを優先するなら、液晶モニターで果たして良いのかという課題があります。この「何をもって保守とするか」は、ゲームだけではなく、他のメディア芸術の分野においても課題だと考えています。

塚田 エンジニアリング的な部分での問題でもありますね。美術の展覧会のインストールというと、作品の設置や壁の造作といったアナログな仕事が主流で、そこにエンジニアリングの技術を兼ね備えた人は、まだ数えるほどしかいないのではないかという印象もあります。西野さんはどのような経緯で展覧会エンジニアのお仕事をするようになったのでしょうか。

西野 中古バイクを販売する仕事をしていて、辞めた後に神田の美学校に通い始めました。アニメーションの授業で、メディアアーティストの岩井俊雄さんと知り合いになり、岩井さんの後輩のライトアーティストの森脇裕之さんの手伝いをするようになりました。そのうち、他の仕事も頼まれるようになっていきました。ゲームの仕事もしましたし、それこそ、ブラウン管の表現を別の形で再現するようなこともやりました。

それに関連した話ですが、映画では、作品がフィルムからデジタルデータに置き換わっても、観客はほぼ変わりのない体験ができるような工夫がされているなと思います。アートでも、例えば電球からLEDに変わっていく中で、電球のフィラメントを大事に保守する方法を考えるのではなく、LEDで電球のような表現をする方法を考えたほうが、作品として今後も残っていくのではないかと感じています。

塚田 学生の中には、アーティストになるタイプもいれば、エンジニアとして裏方で活躍するタイプも出てくると思います。大学で教鞭を執られている谷口さんは、最近の学生の傾向を見てどのように感じられていますか。

谷口 最近の学生について、まだ傾向としてわからないこともありますが、自分たちで展覧会や活動場所を企画、運営している印象はあります。卒業後、札幌国際芸術祭のような、地方で行われる展覧会の企画や運営に関わっていく学生もいますね。

一方で、コロナ以降、実空間での展示を前提とせず、NFT作品のような、デジタルデータであることが前提のアート作品のあり方、見せ方が増えてきているように思います。学生の作品を見ていてもそれは同じです。アーカイブすることと作品を見せることは近づいてきている印象です。

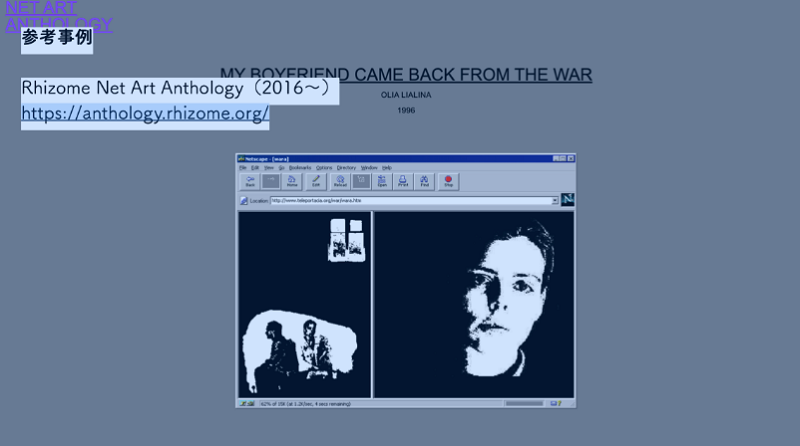

テクノロジーと結びついたデジタルアートやメディアアートに関するオープンなプラットフォーム「 Rhizome」では、過去のデジタルアートのアーカイブを作っています。例えば制作された当時はHTMLデータで、ブラウザを介して見られていたものを、エミュレーターを使い、オンラインの展示空間として再現しています。

谷口 作品のあり方が非物質的というか、展示を前提としていない形状になってきたときに、展示することとアーカイブすることが、すごく近しい関係になっていくように感じました。

※詳細な議論は動画をご覧ください

塚田 記録としてのアーカイブではなくなってきているのは面白いところですね。日本でもそのような事例が起きるといいなと思います。今後、アーカイブに重点を置くミュージアムやプラットフォームが生まれていくとしたら、どのような環境が必要になると思われるか、ご意見を教えてください。

小出 現在の学芸員は古いものを取り扱うことを前提としています。デジタルデータを取り扱うのが当たり前になってきた社会ですから、データを保存する、展示するといったことができる人が増えるといいと思っています。

塚田 そうした新しい考えや技術が必要になった際、現場間の摩擦は起きていますか。

小出 博物館自体をどう捉えているのかによると思います。学芸員の場合は、どうしても資料を破損させないようにどのように保管するかを考えたり、温湿度の管理をしながら保存や展示をする方法を考えます。来館者や作家など外部から見ると、もっといろいろなアプローチがあるように感じるかもしれません。摩擦を解消していくためには、話し合っていくしかないと思いますが、基礎的な知識をまずは共有していくことが必要だと思います。

塚田 博物館という概念をどのように捉えるのか、問い直していくのかがキーになりそうですね。

西野 人材育成や作品アーカイブという意味で成功している一つの例が、サンフランシスコにある科学博物館エクスプロラトリアム だと思います。美術展示の他にファクトリーを併設していて、そこでは展示物の修理の作業を、一般の方も見られる仕組みになっています。

また、展示のノウハウのオープン化もされています。「クックブック」と呼ばれるマニュアル本は、エクスプロラトリアムで開発された展示物の設計図が掲載されていて、誰にでも再制作が可能となっています。

国内でメディアアートの美術館を作るなら、エクスプロラトリアムのような修理作業ができる場所や機材を集められる倉庫を備えた場所が良いのではないでしょうか。そこで作家がアーティスト・イン・レジデンス(一定期間ある土地に滞在し、常時とは異なる文化環境で作品制作やリサーチ活動を行うこと)をして、新作を作り、場所はアーカイブと制作を請け負う。ゆくゆくは、長く作品を見られるようになっていくのではと思います。

塚田 作家にとっても、メリットがあるのは重要ですよね。アーカイブは、意義はあっても、作家にどんなメリットやインセンティブがあるのか、その回答を用意するのが難しいところ。「じゃあ、文化庁がやっておいてよ」という話になりがちです。そこで作家や作家に関わる人に新たな仕事が生まれるとか、例えば展覧会エンジニアとしてのインストーラーの仕事の需要が増えていくとか、何かしらの経済循環が生まれることが重要だと思います。

谷口 西野さんがおっしゃったレジデンスの話は、すごく大事だと思います。僕もICCで多層世界のシリーズの準備をしている中で、アーティストのオンラインの展示作品を作るのに、裏方として僕がバーチャルな空間への設営をしていましたが、なかなか一人でやるのも大変で、これを職業としてできる人が今後生まれてくるといいなと思っています。

コロナ禍になってから数年が経ち、オンラインの展示が今後一過性のものとして終わるのか、継続的なものになるのかはわかりませんが、いずれにしろ、作品のあり方自体は多様になってくると思います。

共同制作していくのはアーティストにとってはもちろん、施設や美術館にとっても、スタッフにいろいろな経験をもたらすものになると思います。既存の作品を展示するだけではなく、何か共同で作品を作る機会や場所が増えてほしいですね。

塚田 経験値を積んでいくことでしか、この話の先はないなと思いました。今日の皆さんのお話も、現場を経験している方としていない方とで、聞き方が180度変わるものだと思います。経験すればするほど、言語化できない部分もあり、経験値を積んで、そのノウハウを次に継承していくことの連続なんだと感じています。

メディア芸術分野におけるインストールと人材育成というテーマで、今日は皆様にキーワードをいただいたので、これをどう活かすのかは、今日だけではなく、まだまだ何時間にも及ぶ議論が必要でしょう。議論を重ねた上で、経験値を発揮できる場が必要なのかなと思います。

※詳細の議論は動画をご覧ください

登壇者プロフィール(敬称略)

小出 治都子

大阪樟蔭女子大学学芸学部化粧ファッション学科講師

京都産業大学ギャラリー学芸員を経て現職。現在、学芸員課程を担当している。

専門は化粧文化論、乙女ゲーム論、ゲーム展示論。「ゲーム展TEN」(2018) 、「ギャラクシアン→ギャラガ→ギャプラス-ナムコ開発関連資料からみるアーケードゲームの製作過程-」(2019)、「『三国志』水魚之交」(2022)「Ludo-musicaⅡ」(2022)などゲームに関する展覧会を企画、開催している。

谷口 暁彦

メディア・アーティスト、多摩美術大学講師

メディア・アート、ネット・アート、映像、彫刻など、さまざまな形態で作品を発表している。主な展覧会に「[インターネット アート これから]——ポスト・インターネットのリアリティ」(ICC、2012)、「SeMA Biennale Mediacity Seoul 2016」(ソウル市立美術館、2016)、個展に「滲み出る板」(GALLERY MIDORI.SO、東京、2015)、「超・いま・ここ」(CALM & PUNK GALLERY、東京、2017)など。企画展「イン・ア・ゲームスケープ:ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我」(ICC、2018–2019)にて共同キュレ―ターを務める。

西野 隆史

展覧会エンジニア

1969年東京生まれ。1989年神田美学校芸術科学実験工房終了。同年、神田美学校芸術科学実験工房助手。1991年から工房展という形からはじまったサイエンスアートの展覧会「メビウスの卵展」にて展覧会運営、作品展示、ワークショップなどの活動をする。1995年よりメディア・アート系の作家サポートの仕事を始める。2007年くらいから金築浩史氏とプロジェクターを使ったワークショップをアート系の学生に向けて行う。最近関わった主な展覧会は、 「ウェンデリン・フォン・オルデンボルフ」展(東京都現代美術館)、「DOMANI・明日」展 (国立新美術館)、 「多層世界とリアリティのよりどころ」展( NTTインターコミュニケーション・センター[ICC] )など

塚田 有那

一般社団法人Whole Universe代表理事

編集者、キュレーター。世界のアートサイエンスを伝えるメディア「Bound Baw」編集長。2010年、サイエンスと異分野をつなぐプロジェクト「SYNAPSE」を若手研究者と共に始動。2016~2021年、JST/RISTEX「人と情報のエコシステム(HITE)」のメディア戦略を担当。2022年「END展 あなたの人生の物語」(東急株式会社と共催)を主催。2021年より、岩手県遠野市の民俗文化をめぐるカルチャーツアー「遠野巡灯籠木(トオノメグリトロゲ)」を主催。近著に『RE-END 死から問うテクノロジーと社会』(高橋ミレイと共同編)、『ART SCIENCE is. アートサイエンスが導く世界の変容』がある。

※URLは2023年2月17日にリンクを確認済み