表 智之

マンガ・アニメ・ゲーム・特撮をテーマとした数々の展覧会を手掛けてきた森川嘉一郎氏により、展覧会のコンセプトが豊富な会場図面とともに綴られた『マンガ・アニメ展のデザイン』。独自に進化してきたマンガ・アニメ展の軌跡をたどる本書を、「京都国際マンガミュージアム」の開館に携わり、現在は北九州市漫画ミュージアムに所属する表智之氏が、自らの経験も交えながら解説します。

昨今、マンガ1の展覧会は本当に多くなった。統計を取ったわけではないが、マンガの展覧会や「ミュージアム」に20年ほど携わってきての実感である。実は10年前にも本サイトで似たようなことを書いている(「マンガ展示の現在」2014年2月25日、https://mediag.bunka.go.jp/article/manga-display/)のだが、当時と比べても隔世の感がある。単に数が増えたのではない。主催者や、会場の立地や規模など、展覧会の成り立ちやビジネススキームも多様化しているのである。

美術館・博物館・文学館といった(多くは)公営のミュージアムがマンガ展を当たり前に主催するようになって久しく、ショッピングモールなど商業施設で出版社やイベント企業が主催するものも多い。小規模な画廊・ギャラリーで作家自身が原画を展示し、時に即売するものが増えているのが、とりわけ印象的だ。

アニメーションやビデオゲーム、キャラクターフィギュアや「特撮」造形物など、マンガと密接に関わる各ジャンルの展覧会もやはり増えてきた。それなりに歴史的蓄積があるマンガ展に比べれば、これらの展覧会開催はまさに新潮流で、昨今もっとも注目すべき変化ともいえるだろう。

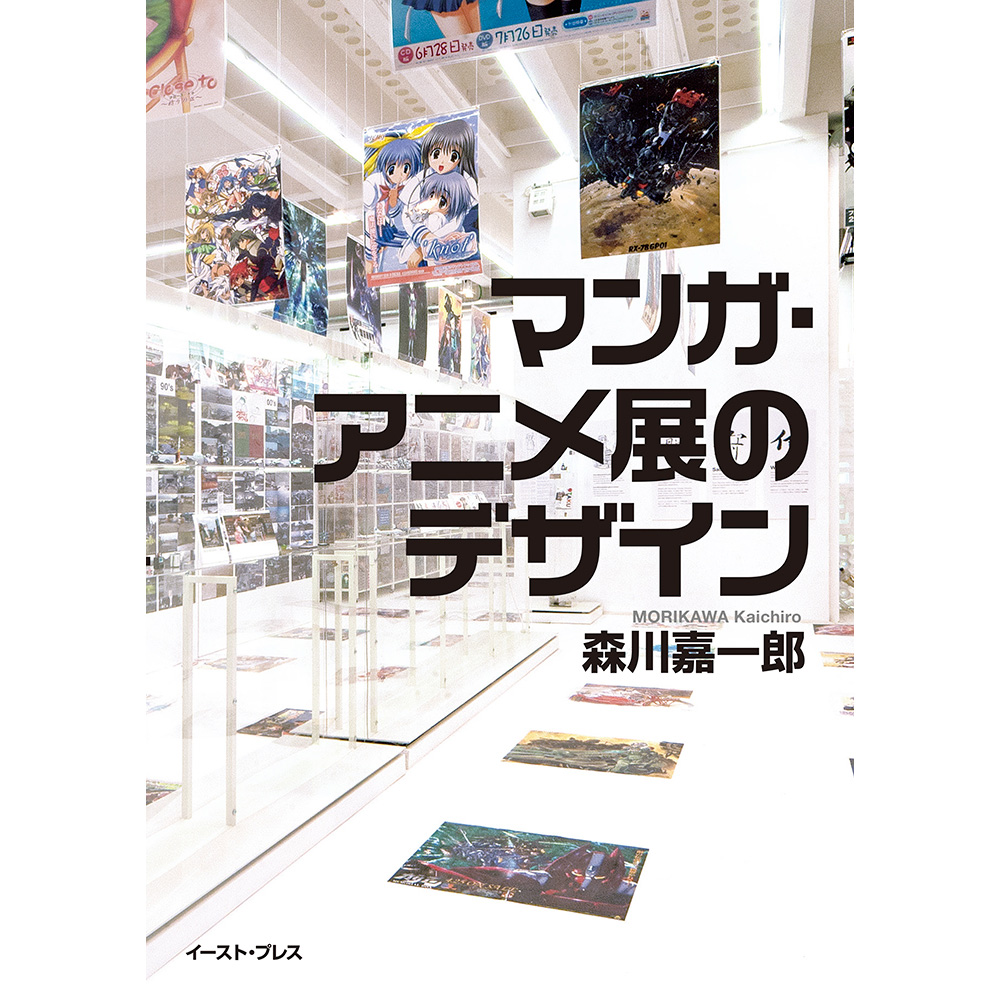

ここで取り上げる『マンガ・アニメ展のデザイン』(2024年、イースト・プレス)は、建築学者の視点から日本のポップカルチャー研究に取り組んできた森川嘉一郎氏(明治大学国際日本学部准教授)が、2004年から2020年まで16年の間に手掛けた、マンガやアニメに関する展覧会の詳細な記録である。

大学付属施設の一室から海外の巨大なホールまで、大小さまざまな規模の七つの展覧会について、企画・構成の経緯や意図を記すコンセプトノートと、展示物や展示状況の記録写真に加え、会場レイアウトや展示什器の設計図面まで収録されている。そこが本書の最大の特徴で、展示物が展示空間の中で、どのような順序や位置関係で観覧者に体験され得るのか、その空間設計こそを「デザイン」の核心として提示しているのである。

冒頭に述べた、マンガやアニメなどの展覧会の増加と多様化という状況をふまえると、本書は主に以下の三つの視点から評価される。第一に、展覧会にはコンセプトやストーリーがあり、よく出来た展覧会は展示物それ自身の魅力だけでなく、空間設計による演出もまた見どころであると、実例をもって具体的に示したこと。マンガ・アニメ展がこれだけ一般化し、おそらく今後も増えていくなかで、展覧会ならではのエモーショナルな体験ができるものを見極めるには、本書が大いに参考になる。

したがって第二に、展覧会をつくる側にとっては、数多のマンガ・アニメ展のなかから観覧者に選んでもらうべくコンセプトやデザインを研ぎ澄ますためのヒントが、本書には詰まっている。やや即物的なレベルでは、レイアウトや什器のアイデアを流用させていただく場合も(私自身を含め)あるだろうし、大枠では、マンガやアニメの歴史や構造を空間設計で体感的に表現する手さばきに、大いに触発された。

そもそもマンガ・アニメの作品は、展覧会場で鑑賞するものでは本来ない。絵画などの美術系展示物と根本的に異なる点だ。ゆえにマンガ・アニメ展では、作品を本来のメディアで鑑賞するのとは別種の体験を用意せねばならぬ。肉筆原画などを通じて作品の舞台裏を垣間見せるのもその一つだが、作品の外側へ視野を広げる仕掛けも重要だ。作品や作家が歴史的あるいは社会的にどういった位置にあるか。作品の外部の何とつながり、継承し、何を生み出して、影響を与えたのかといった、関係性の広がりである。

そのためマンガ・アニメ展は時に、展示された作品・作家の魅力だけでなく、展示の企画や構成によって私たちの文化や社会の意外な横顔や断面、あるいは系譜や見取り図などを示してくれる。作品・作家のファン以外にも大いに得る所があるし、人文・社会科学の進展にも資するはずだ。空間設計デザインに注目することで、マンガ・アニメ展を一つの文化論・社会論として読み解くことができる。これが本書の第三の意義である。

ところで本書に収録されている、会場レイアウトや展示什器の設計図面だが、こういったものを当事者以外が目にする機会は、ほかではまずない。マンガ・アニメ展に限るまいが、空間設計と図録編集の工程は時期的に重なる部分が多く、展覧会図録への掲載は物理的に困難2であるし、観覧者もそれより展示物をしっかり収録することを望むだろう。設営現場での調整で図面とずれることも多いから、最終形を反映した完成図面が公開可能なレベルで整理・清書されている展覧会は、ごく稀であるはずだ。

そんな「レア」な設計図面を本書では、何をどういう順序や位置関係で観覧させて何を伝えようとしたか記したコンセプトノートや、豊富な会場写真(これまた、まとまった形で公開されることは少ない)とともに読み解くことで、実際の展覧会の場で提示された眺望やエモーションを疑似体験することができる。

例えば2018年にフランスはパリで開催された「MANGA↔TOKYO」展(ラ・ヴィレット公園グランドホール)では、最大約21mの天井高を持つ4,000㎡以上の広大なホールが会場なのだが、「左右対称な正面構造と切妻型の大屋根により、会場全体が[手前-奥]の強い軸性を帯びて」おり、この特性を神社に見立てて、門前町から参道を通って本殿にいたる空間構成を取ったという。

参道のごとき中心軸を、俗界から聖域へといたる[俗-聖]軸として、空間構成の補助線にした。その軸線に沿って進むと眼前に現れる巨大な東京の都市模型は神楽舞台であり、その奥のスクリーンはカミを映す鏡板であり、そこに「ゴジラ」などのさまざまなカミたるキャラクターが降臨する、という見立てを暗に敷いた。

コンセプトノート ジャポニスム2018「MANGA↔TOKYO」展、本書47ページ

私自身は同展を、国立新美術館に巡回したリメイク版(2020年)しか観覧できていないが3、本書の記述と記録から、オリジナル版の壮大なスケールを思い浮かべることができる。会場を奥へと進むにつれて眼前に開けてくるスペクタクル、巨大な都市模型の上に浮かび上がるロボットや怪獣は、さぞエモーショナルだったろう。それはむろん、東京という都市をめぐって、日本のポップカルチャーが奔放な想像力を積み重ねてきたこと、それゆえに日本においてマンガやアニメやゲームは、日常の延長あるいは日常に重なるレイヤーとして享受され、人々の生に深く浸透しているのだと、フランスの観客に直感的に伝える仕掛けにほかならない。

本書前半部では、森川氏が直接携わってはいない(準備検討段階の協力をされた)大英博物館の「Manga」展(2019年)の入念な再現作図を含め、日本国外での大規模なマンガ・アニメ展が三つ収録されている。いずれも、空間の構成が展覧会のテーマを観覧者の身体にダイレクトに伝えてくれるその高揚感を、仕掛けの明晰な解説とともに存分に味わえる。読後はマンガ・アニメ展の楽しみ方が大きく広がるはずだ。

いわば本書によって、マンガ・アニメ展の観覧者の目が「肥える」ことが期待できるわけだが、ならば展覧会を作る側も展示手法をもっと磨かねばならない。同業者の端くれとして、とりわけ実践的に受け止めたのは、本書後半に収録された五つの展覧会である。

まず「魔法少女まどか☆マギカ等身大原動画展」(2013年、明治大学米沢嘉博記念図書館)、「『リトルウィッチアカデミア』とアニメミライ~等身大原動画でみる作画の魔術~」展(2014年、アーツ千代田3331)、「『リトルウィッチアカデミア』の世界:アニメ発メディアミックスの新潮流」展(2015年、明治大学博物館)は、特定のアニメ作品について、その特質を空間でどう表現するかが論じられている。

マンガやアニメは展覧会場で鑑賞するものでは本来ないと先にいった。もっと詳しくいえば、マンガやアニメの完成作品を鑑賞するなら展覧会にわざわざ足を運ばずとも、もっと適した方法や場所があるわけで、完成した本や映像をただ観るだけでは得られない体験を提供して初めて、展覧会に行く意味がある、となる。マンガ原稿やアニメの原画・動画など、制作工程の「中間成果物」(完成パッケージの前段階だがまとまった形の制作物)や「中間生成物」(工程の途上で制作されて完成作品の素材・材料となるもの)を展示して作品制作の舞台裏を見せるのも、そのための工夫の一つだ。

「魔法少女まどか☆マギカ等身大原動画展」で森川氏とそのゼミ生からなる展示チームは、諸般の制約で直筆の原動画を借用できない状況を逆手にとり、複製展示だからこそできる演出を編み出した。キャラクターの原動画を人間大に拡大して展示空間に配置したのである。ねらいは「アニメーターの鉛筆の筆致が生々しい、動く映像の下絵として描かれたアニメの原画を、キャラクターが等身大になるように拡大することで、その生き生きとした描線ごと増幅」すること。そして、「キャラクターの動きを構成する複数枚の原画をそれぞれ等身大のパネルに加工し、動きの軌跡に沿って空間的に並べることで、あたかもそのキャラクターが眼前の空間で動いているようなイリュージョンを作」ることである(本書91ページ)。

マンガやアニメの鑑賞は一般に、襟を正して臨むのでなく生活のなかで習慣的に楽しむもので、あまり小難しいことを意識しながら行うものではない。それだけに、何気なく享受していた作品の水面下に、驚嘆すべき感性と技術と労力の結晶があると理解したときには、言い知れぬ感動があるものだ。この展示手法はまさにそれで、人間の手が描いた(アナログであれデジタルであれ)絵の集合体が、生命を持つかのように動いている、という根源的な驚きを与えてくれる。人間大というサイズが醸し出す物理的な存在感も実に効果的だ。

この展示手法は、翌年の「『リトルウィッチアカデミア』とアニメミライ」展でも踏襲されただけでなく、森川氏が関与しない一般のアニメ展でも広く参照・流用されている。直近では、アニメ「鬼滅の刃 柱展-そして無限城へ-」(2024年11月2日~2025年3月2日、CREATIVE MUSEUM TOKYO、東京・京橋)にも見られる通りである。

マンガ・アニメ展をビジネスとして(公立ミュージアムの主催展であってもその側面は必ずある)考えるとき、収益の柱となるメインターゲットはやはり、作品や作家のファンである。展覧会をつくる側にとって作品・作家のファンは、自分より対象に詳しいかもしれない畏敬の存在であり、その期待に応えるべく自分に鞭打つわけであるが、同時に、対象の情報や魅力を前提として共有する仲間でもある。きっと気づいてくれる、共感してくれると、ファンに向けた「小ネタ」を展示に仕込んだ覚えが、同業諸氏にはおそらくあるはずだ。

だが、公立ミュージアム主催のものが特にそうだが、展覧会を特定の「わかっている層」だけを見て制作してはならない。あらかじめ知らなくとも感動できる普遍的な魅力が作品や作家にあるからこそ、展示するのだから。またそもそも、ファンもどこまで知っていて何を期待しているかは人それぞれなのだ。詳しい人が期待するポイントを的確に押さえつつ、そうでない人にもわかりやすく伝わる構成や解説、それを目指すべきなのである。

その観点では、展示においてもっとも表現しづらいのが、「潮流」や「流行」といったものだ。マンガもアニメもひろく大衆のなかで共有されながら進展していくものだから、ある時代の文物や出来事に、あるいは(特に国外から見れば)日本社会の構造や機能に、影響を受けたり与えたりしている。先行する類例がすでに多くあるからこそ流行の波に乗って当たるものもあれば、逆に、先行例をラジカルに裏切ることで新たな潮流の祖となるものもある。作品・作家の普遍的な魅力を析出しようとするとき、その拠って立つ時代や社会のありようは不可欠のファクターだ。

これは書籍や雑誌で評論などを書く場合にも同じで、限られた紙幅の中でいかに的確かつ簡潔に時代や社会の背景を示せるかが、論者に問われることになる。展示においてはなおさらで、解説パネルはやはり作品・作家それ自身への言及が主体であるから、それ以外の部分で時代や社会を示す工夫が求められる。「吾妻ひでお美少女実験室」展(2011年、明治大学博物館)と「すがやみつる展:『ゲームセンターあらし』とホビーマンガ」(2013年、明治大学米沢嘉博記念図書館)で本書が示すのは、特殊な展示什器を用いた展示物の空間設計で時代や社会を提示する手法だ。

アクリル板を2枚、平行に固定するための什器を制作し、手前のアクリル板に吾妻作品の原稿を、奥のアクリル板に後続的事例の原画や資料を固定して展示することで、物理的な前後関係を敷くという方法をとった。

コンセプトノート 「吾妻ひでお美少女実験室」展、本書123ページ

『ゲームセンターあらし』の作中で主人公がプレイする特徴的な場面の原稿と、ゲームの映像を映すタブレットを、セットにして展示した。加えて、これらゲームのサウンドをミックスして流すことにより、当時のゲームセンターの雰囲気の一端を展示室内に再現することを目指した。

コンセプトノート 「すがやみつる展:『ゲームセンターあらし』とホビーマンガ」本書127ページ

近年のヒット作の源流には実はこの作品・作家がいるのだと、現代から見れば素朴で粗削りに見える歴史的作品が、その素朴さえゆえにこそ熱狂を生んだのだと、若い世代にどう伝えるか。マンガ・アニメ展の制作に携わっていると、繰り返し遭遇する課題で、ビジネスの面でも文化継承の面でも重要である。さまざまなケースがあるので、本書の手法そのままとは必ずしもいくまいが、指針やヒントとして学ぶところは大きい。そして観覧者目線では、自分が同時代を知らない作品・作家の展示であっても、楽しめる工夫のあるマンガ・アニメ展があるのだと、この機会に知っていただきたいと思う。

本書の掉尾を飾るのは展覧会事例でなく、「マンガ・アニメ・ゲーム・特撮の常設展示」と題した論説だ。これらを収蔵・調査研究する拠点の整備に向けて、この2024年度から政府(主に文化庁)が動き出した今、非常にタイムリーな主題である。本書が提示したマンガ・アニメ展のように、立体的・複合的に「常設展示」を構成するならば、完成した作品のパッケージだけでなく中間生成物も必須であるのはもちろん、幅広い時代やジャンルの作品をメジャーからマニアックまで盛り込むことになり、したがって体系的な資料アーカイブが急務なのだと、森川氏は論じている。

ここで読者は、最初の3章にぐるりと戻って読み返すことになろう。いずれも日本の国外で、日本の文化や社会を体験的には共有しない観覧者に向けて、マンガやアニメがどのような構造を持ち、日本の歴史や社会のなかで共有され継承されているかを、空間構成をもって提示する展覧会だったからである。

マンガやアニメは、美術品や史料など多くのミュージアムの展示物に比べれば、「歴史」よりは「現在」に属する、近しくて生々しい文化である。公立のミュージアムでマンガ・アニメ展の集客力が頼りにされてきたのは、その特質に拠るところも大きい。しかしその「現在」とはあくまで、世代ごとに異なる同時代体験なのであって、多くの作品・作家は若い世代から見ればすでに「歴史」といっていい。だからこそ、「吾妻ひでお美少女実験室」展と「すがやみつる展」で導入されたような、同時代体験を共有しない観覧者に向けた工夫が必要なのであり、時間の経過とともにその重要性は増すばかりだ。

当事者ゆえの危機感としていうのだが、作品・作家のファンをターゲットに同時代性に依存した展覧会を企画し続けていては、やがて先細ってしまうだろう。また逆に、それを恐れるあまりに新たな流行「だけ」を追い求め、歴史をないがしろにしては、ビジネスにおいてはともかくも、公立文化施設としては自己否定に近い。

マンガやアニメが「歴史」足りうるか、「古典」として継承されうるかという課題は、制作者サイドで腐心されるところでもあるが、公立のマンガ文化施設に携わる立場からもなかなかに切実な課題なのだ。集客面の懸念ばかりではない。文化を次代に継承する役割を担ってこその「ミュージアム」だからである。

その観点から本書は、マンガ・アニメ展が未曽有の活況を呈し、拠点の整備が進められるなかで、今こそ求められる展示デザインの革新に向けた重要な道標である。時代や社会を共有しない観覧者をも包摂し4、作品・作家の魅力を文化的・社会的な系譜や構造の中で体感せしむるコンセプトや空間設計の指針やヒントが、本書には詰まっている。

マンガ・アニメ展の制作者や観覧者に有益なことは無論だが、人文・社会科学の研究者にも強く薦めておきたい。なんとなれば、近現代日本を分析する上で、空気か水のように広く深く文化・社会に浸透したマンガ・アニメは決して避けて通れぬし、そういった関心でマンガ・アニメ展に研究者がコミットすることで、研究と展示がともに豊かに進展する好循環が生まれると信ずるからだ。

脚注

information

『マンガ・アニメ展のデザイン』

著者:森川嘉一郎

出版社:イースト・プレス

発行年:2024年

https://www.eastpress.co.jp/goods/detail/9784781622767

※URLは2025年1月24日にリンクを確認済み