令和6年度メディア芸術連携基盤等整備推進事業報告会が、2025年2月25日(火)に国立新美術館にて開催・配信されました。メディア芸術連携基盤等整備推進事業では、産・学・館(官)の連携・協力により、メディア芸術の分野・領域を横断して一体的に課題解決に取り組むとともに、所蔵情報等の整備及び各研究機関等におけるメディア芸術作品のアーカイブ化を支援しています。また、アーカイブ化した作品・資料等を活用した展示の実施に係る手法等を開発・検討することにより、貴重な作品・資料等の鑑賞機会の創出、インバウンドの増加を図るとともに、アーカイブ及びキュレーションの実践の場として提供することで、今後のメディア芸術の作品等の収集・保存・活用を担う専門人材の育成を図っています。報告会では、本事業の一環として実施した4分野の分野別強化事業の取り組みが報告され、有識者検討委員からの質疑や助言が加えられました。また、事務局調査研究等の報告、「マンガ・アニメ等中間生成物の保存活用事業」の紹介も行われました。本稿では事務局調査研究と戦略委員による総括を取り上げます。

報告者:メディア芸術コンソーシアムJV事務局 平尾宏一郎

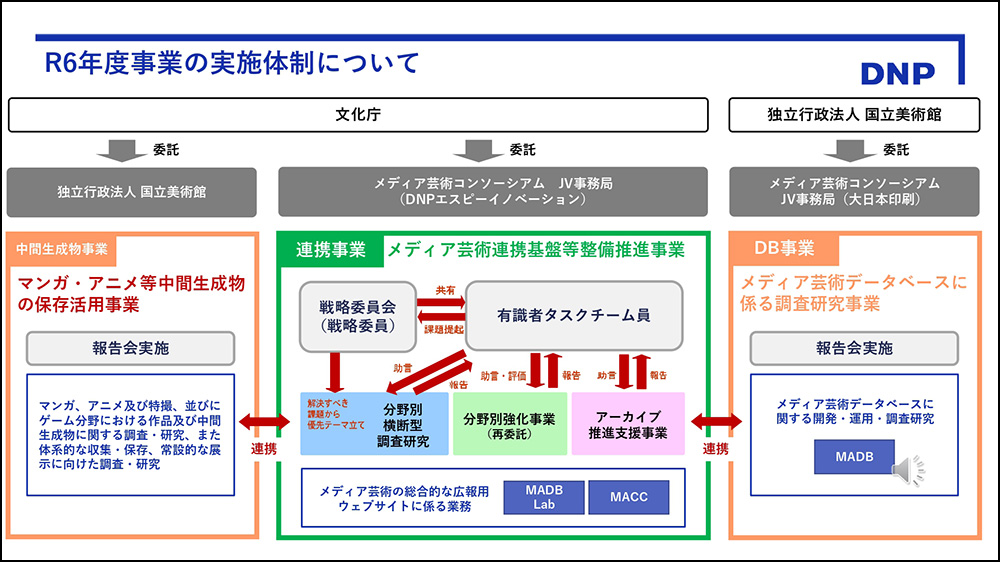

本事業は、マンガ・アニメ等中間生成物の保存活用事業およびメディア芸術データベース(MADB)に係る調査研究事業と連携しながら進めた。本年度の実施内容として、分野別横断型調査研究、アーカイブ推進支援事業、分野別強化事業の一部について報告する。

分野別横断型調査研究では、まず「アーカイブ機関保有データの調査、課題抽出等の支援」として、マンガ原画プールの資料整理を進めた。分野別強化事業でマンガ原画の一時保管を行っているが、今年度は約6万9,000枚の原画整理を完了した。また、新規原画プールに着手、沖縄ローカルマンガのアーカイブ構築のため、新里堅進氏の原画を整理し「首里プール」を稼働。原画活用として展示方法も検討した。

自治体連携会議では、メディア芸術関連施設の運営関係者や、活用を検討する自治体関係者等が集まり、アーカイブのノウハウや資金・人材確保について議論した。12月にはメディア芸術アーカイブ推進支援事業にかかる合同情報交換会を開催し、アーカイブ取り組み事例や有識者によるサポート事例を共有した。

次に、「アーカイブの情報流通に向けた調査研究」では、4分野に携わる実務家・専門家16名とワークショップを開催。メディア芸術分野のアーカイブ対象物品整理表について議論を行い、アーカイブの修復・修繕に関するヒアリング調査も実施した。

メディア芸術の先行研究をマッピングする「研究成果マッピング」のデータ更新も、5年ぶりに実施。文献管理ソフト「Zotero」を利用して4分野の文献情報を一元的に管理・統合する仕組みを構築、総計1万1,093件の文献情報をデータベース化した。

一方で、「事業成果の公開と普及およびメディア芸術の情報発信」においては、文化庁の取り組みを紹介する広報サイト「メディア芸術カレントコンテンツ(MACC)」にて各種記事を公開し、今年度の記事数は56、PV数は53万8,938に達した。

また、令和5年度にMADBに関する事業が国立アートリサーチセンターに移管されたのを受けて、MADBの本サイト「MADB Lab」のURLを変更し、データセットのリソースURIも修正対応した。メディア芸術アーカイブ推進支援事業では、応募31件のうち21件を採択し、各団体の事業成果をMACCで公開予定である。

最後に、マンガ分野の相談窓口に続き、ゲーム・アニメ分野の相談窓口を2025年1月27日に開設。当該分野のアーカイブの現状・課題把握を進め、今後も産官学連携による貴重資料の保存と活用を推進する。

大向一輝(東京大学大学院 人文社会系研究科 准教授)

アーカイブの取り組みが単なるモノや情報の保存にとどまらず、コミュニティ活動へと展開している点に着目した。こうした活動の可視化が分野の内外、社会へのアウトリーチにつながることを実感し、デジタル情報の整備基盤がいかに重要かを再認識した。アーカイブの対象物がどのような状態にあるのかをリアルタイムで把握できるのは、現場の取り組みに安心感をもたらし、活動の透明性や信頼感にもつながる。また、デジタル情報整備が後追いにならないよう、分野横断的に足並みそろえて整備する必要性を感じた。情報管理の考え方自体が複雑化する中で、アーカイブに携わる方同士が専門知識やベストプラクティスを交換していくことは重要だ。さらに、アーカイブ対象が拡大するにつれ研究活動が増えていくことも考えられる。そうした活動を支援する基盤として、今後も継続的な事業を通して組織のつながりが育っていくことを期待したい。

杉本重雄(筑波大学 名誉教授)

アーカイブは30年、50年、あるいはもっと長いスパンで考える必要があり、過去のモノを収集・保存するだけでなく、未来の人のためにアーカイブをつなぎ続けるという視点が重要である。100年前と現在とでは表現メディアが異なるし、技術進化の激しい時代に50年後の表現メディアがどうなっているかは誰にもわからない。そうした未来に向かってアーカイブをつなぎ続けていくには、表現メディアの変化に対応していくことが求められる。それに加えて、メディア芸術のアーカイブは動きやイベントといったコト、すなわち無形物の保存も求められる。ゲームの場合だと、遊び方や特定のプレイといった無形物も保存対象となりえる。そうした特性を持つ対象のアーカイブについて、コミュニティの中で合意を得ながら時代の変化にたえうる事業として行い、50年後、100年後の人たちに楽しんでもらえるものになることを期待したい。

細井浩一(ZEN大学 知能情報社会学部 教授/コンテンツ産業史アーカイブ研究センター 所長)

本事業の取り組みを平面的に捉えると、文化・産業経済が縦軸、アナログ的なもの・デジタル的なものが横軸で展開されている。当初は文化とアナログという視点からスタートしたが、特に最近は産業経済とデジタルの軸が広がり、分野ごとに縦軸も横軸も性質が異なる部分が明確になってきた。それは大きな成果であり、この二軸が示す地図の形から次の課題も見えてくる。メディア芸術に関わるものをアーカイブし何を残していくかを考えたとき、「モノ」「コト」「ヒト」の三要素しかない。特に「モノ」「コト」を記録する取り組みは進んできたが、「ヒト」の記録が不足している。制作者、提供者、享受者、研究者である。制作者や提供者の情報をそれぞれの証言として記録することも重要であるが、享受する人たちの楽しみ方を記録したものはほとんどない。このような「ヒト」の記憶を形にしていくことが今後は必要で、事業全体を立体化していくことにもつながると考える。

堀内丸恵(株式会社集英社 取締役相談役)

長年にわたりマンガ編集に携わり、アニメ業界・ゲーム業界の方々とも一緒に仕事をしてきた立場から、現場経験者として戦略委員に加わった。そういう意味で、本事業に多くの関係者の方が参加し、取り組みが進んでいることに心から感謝したい。現在、メディア芸術は国内外で注目され、産業としての期待も大きく、政府もさまざまな施策を計画しているが、本事業の過程で議論されたこと、あるいは現在の取り組みを、これからメディア芸術に関わる産業界や組織の方々はぜひ参考にしていただきたいと強く願う。本事業には各分野で最も詳しい専門家が集まり、長時間の議論を重ね、具体的な施策を行ってきた。これを継続していくことが重要で、国や文化庁任せではなく自分たちが主体的に関与し、100年先まで続けるという覚悟が必要だと、本日の報告を聞いて改めてその思いを強くした。

吉村和真(学校法人京都精華大学 理事長/京都精華大学マンガ学部 教授)

戦略委員会は令和2年度に本事業全体のビジョンを策定している。それは「日本の文化資源であるメディア芸術の来し方を記録し、未来につなぐ」というビジョンである。本事業の発展にとってテーマを二つ掲げるならば、「何をアーカイブすべきか」「いったい誰のものなのか」という問いへの対応が重要となるだろう。中間生成物の事業に関しては「何を集めるか」の問いに直結する事業が具体化されようとしているし、将来「メディア芸術ナショナルセンター(仮称)」を設立する際も「誰のもの」は浮上する。それに答えられる理論武装とモノと人材を蓄積してきた本事業は、核となる役割を担うはずだ。また、産官学連携の継続が力となり、マンガ分野ではマンガアーカイブ機構の設立が実現したように、今後は、国内の結束を強め、世界に求められるメディア芸術の可能性を開くことが、結果的に事業の持続につながる。そのための戦略の策定にきちんと向き合える戦略委員会でありたいと考えている。

※URLは2025年9月24日にリンクを確認済み