聞き手:竹見 洋一郎(言問)

構成:並木 智子

写真:中川 周

主に2024年のマンガ分野の動向を振り返る座談会。批評ジャーナリズム、研究の立場からマンガに関わる有識者3名が挙げたトピックスについて議論していきます。前編は、注目された話題作、読者志向の趨勢、マンガの産業としての行く末について議論が深められます。

――ヒット作『呪術廻戦』(芥見下々、2018~2024年)、『【推しの子】』(原作:赤坂アカ、作画:横槍メンゴ、2020~2024年)などの連載終了が話題になりました。マンガというメディアの特徴として、ゲームやアニメと比較しても作品の発表期間が長いという面があります。ビッグタイトルの終わりに際しては、良くも悪くも盛り上がります。

西原 このようなビッグタイトルが、人気絶頂のときに惰性で続けずに作者が描き切った時点で終わることは、いい傾向だと思います。

岩下 ただ、物語としてきれいに着地したのかというと、終わり方についてはSNSの反響を見るかぎり賛否両論のようですね。

西原 より物語世界が広がるであろう、と感じられる要素を残したまま終わっていますね。『呪術廻戦』も『【推しの子】』も、IP(知的財産)コンテンツとして、今後多方面に展開が広がることを大前提に考えられていることがよくわかる作品です。2024年、同じく連載が終了した『僕のヒーローアカデミア』(堀越耕平、2014~2024年)のIP展開の成功事例のように、マンガをビジネスとして考えたときには雑誌や単行本で読む物語だけにとどまらない要素が重要です。アニメ化や舞台化、聖地巡礼、キャラクターを「推す」ためのさまざまなグッズやコラボレーション、さらに海外のファンの盛り上がりなど、ほかのプラットフォームでの展開が当たり前になっています。純粋にお話としておもしろいということ以上のさまざまな要素が今のマンガ文化を支えていると感じます。

作品に関する読者同士のコミュニケーションを楽しむのも近年の特徴ですね。『【推しの子】』については、学生たちが、配信サイト「少年ジャンプ+」のコメント欄が荒れている様子を第三者の立ち位置から興味深く見ていました(笑)。

飯田 読者の楽しみ方が、確実にコメント欄を含めたものになっていますね。コメントの盛り上がり方には2パターンあります。一つはジャンプ+やLINEマンガのようにマンガアプリ内にコメント欄が設定されているパターン。もう一つは「コメントはSNSでやってもらったほうが盛り上がりが可視化されてプロモーションに役立つ」という考えからサービス内には設けずソーシャルメディアへのシェアを誘因する、主にアプリではなくウェブマンガ誌で採用されている手法があります。ウェブマンガ誌はサイト内にコメント欄を設けないことも結構あります。

岩下 シェアボタンを押すと、ハッシュタグまでセットで出てきますね。

飯田 運営側からすると、自社サイトやアプリの外側にあるXなどでの議論は介入不可能なので、作家が傷つくようなコメントでもいくらでも書けてしまいます。「死ね」などの攻撃的な言葉は使えなくするとか、コメントをある程度コントロールしたいのであれば、アプリ内にあった方がいいかもしれませんが、良し悪しです。大抵のアプリでは、コメントは基本的に新着か「いいね」順で表示されるので、誹謗中傷的な一言コメントは上に来ずに比較的まともなコメントが上に来ます。

岩下 ネットでの炎上や誹謗中傷だけでなく、作家の意志や人格をどう守っていくかも大きな課題だと思います。『セクシー田中さん』(芦原妃名子、2017~2024年)のドラマ化をめぐるトラブルで原作者の芦原妃名子先生が亡くなられたことは、未だ言葉が見つからない気持ちですが、そういって済ませるわけにはいかない出来事です。さまざまな利害が絡むメディア展開のなかでは、著作権を保有する作者がしばしば置き去りにされてしまう。IPビジネスが重要性を増しているだけに、真摯な対応が迫られていると思います1。

――IP展開はさらに盛んになっていくようですが、『コロコロコミック』は、より多角的な展開をしているようですね。

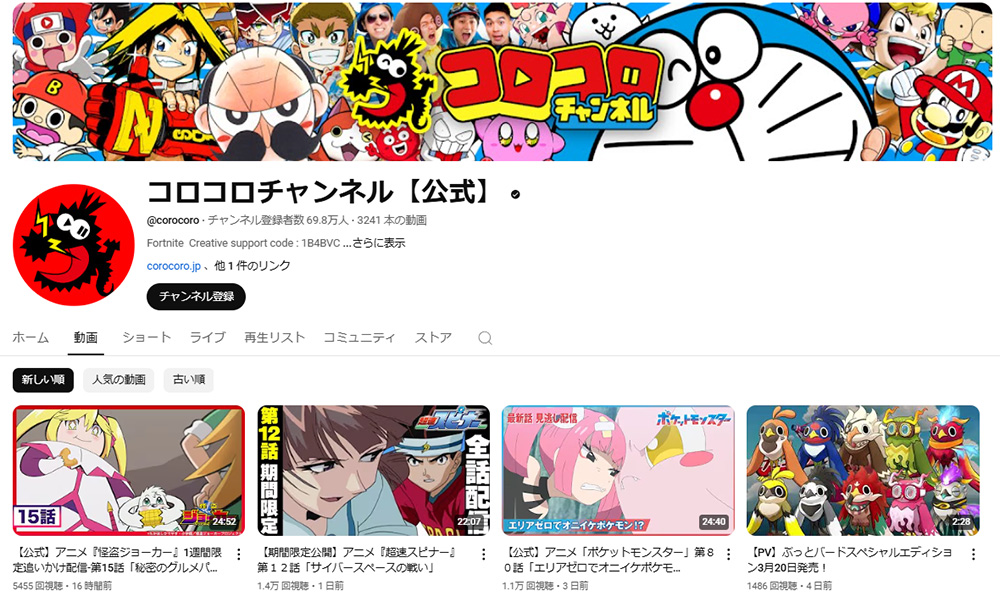

飯田 『コロコロコミック』は初期から「マンガ」「グラフ(記事ページ)」「イベント(各種大会や次世代ワールドホビーフェア、コロツアーなど)」を組み合わせた独自のビジネスモデルを展開してきましたが、1990年代にはテレビメディア「おはスタ」、2020年代に入るとウェブマンガ誌「週刊コロコロコミック」をはじめ、編集部発でNintendo Switch用ゲームやカードゲーム制作を手掛け、2024年から地方創生プロデュース業を本格化させました。ふるさと納税でコロコロコラボの地域の特産物に触れたり、体験をパッケージしているもので、親子需要を見越しての事業です。マンガビジネスは、これまでは部数×単価で収益が決まっていました。子どもの数が減るなか、高単価の商材をいかに増やすか、という取り組みだと思います。体験型コンテンツで親子の思い出もつくれるので親も積極的になりますし、コロコロコラボということでふだんはなかなか子どもが積極的に足を運ばないであろう地域の文化・教育施設(博物館など)にも来てくれる。地域としてもありがたいでしょう。

こういった『コロコロ』の立ち位置は興味深いです。昔から「コロコロ本誌はハブだ」と言っていますよね。『コロコロ』で知って、子どもたちがゲームやアニメにアクセスしていく。あるいはその逆でゲームやアニメきっかけで『コロコロ』のマンガや記事に触れる。それを『コロコロ』側は望んでいるので、普通のマンガ媒体とつくりがまったく違います。ですが、ほかのマンガ編集部・出版社にはほぼ模倣されていません。2020年代にはYouTubeアニメに力を入れているのも特徴的ですね。読者アンケートでYouTubeを見ている(しかもSwitchで見ている)小学生が増えているとわかったからです。そういう機動力はとても速い。「これからはIPビジネスだ」とよく言われるわりに、そのような展開をしてきた『コロコロ』が参照点になっていないのは不思議です。

――IPコンテンツの展開は日本マンガが先行していますが、海外でも動きが見られるようになりました。とくにウェブトゥーンの興隆が話題ですね。

飯田 『俺だけレベルアップな件』(原作:Chugong、作画:DUBU、2016~2018年)に言及しておきたいです。コミックスもアニメもゲームも売れたウェブトゥーンIPのモデルケースです。

韓国発祥のウェブトゥーン、縦スクロールコミックは1990年代末から存在していました。最初は作家が個人サイトで発表していましたが、2000年代に入るとNAVERやダウムといったポータルサイトが作家を集めて配信し始めます。2013年にレジンコミックスが初めて有料課金モデルを成功させ、2015年にカカオページが「待てば無料」というモデルを始めました。カカオページのビジネスモデルを持ってきたのが日本の「ピッコマ」です。

カカオページは『月光彫刻師』(原作:ナム・ヒソン、ストーリー:イ・ドギョン、キム・ジュンヒョン、作画:キム・テヒョン、シンC、パク・ジョンヨル、2015年~)というヒット作を出しました。もともと貸本屋(貸与店)で流通していた人気の大衆小説がウェブ連載に変わり、さらに人気が上がったところでスタジオ制作でコミカライズ(ウェブトゥーン化)されました。これ以降、人気のウェブ小説を原作にして、集団制作でコストをかけて作画にも力を入れる「ノベルコミックス」が本格的に立ち上がった。

『俺だけレベルアップな件』も、原作はウェブ小説で、その流れから出てきている。マンガに二次展開する場合、原作者へのギャランティとして日本では出版後の印税配分が多いですが(映像化の場合は映像化権を安価に売買)、日本以外の多くの国では前金(アドバンス、MG)を払います。韓国でも人気ウェブ小説の場合はMGが発生する。つまりウェブトゥーン制作会社は、日本式の白黒のページマンガと比べて制作費が高いだけでなくて、それ以外にもイニシャルコストがそれなりにかかる。ちゃんと当てないと回収できない。

しかし、日本のマンガとは異なり、韓国ウェブトゥーンでは「アニメとゲームで国際的に成功」した例はこれまでありませんでした。ウェブトゥーンの二次展開としては、『ミセン-未生』(ユン・テホ、2012~2013年)、『梨泰院クラス』(チョ・クァンジン、2016~2018年)のようにドラマあるいは映画で成功することが定番でした。アニメ化された作品もまだ本数としては少ないです。ウェブトゥーンはもともとカラーゆえに魅力的なアニメ化が難しいと言われます。スタジオ制作のウェブトゥーンはそもそもハイクオリティな作画ですから、アニメの質によっては、「絵が劣化している」という印象を与えてしまう。小説やモノクロマンガのアニメ化の場合は、色がついて動き出したときに新鮮に映りやすいですが、もとからカラーのウェブトゥーンはそのハードルが高い。アクションで魅せるジャンルはアニメと親和性がありますが、美しい止め絵を追求したロマンスファンタジーはアニメでの再現が相当難しい。そんななかでアクションものの『俺だけレベルアップな件』はアニメもゲームも売れ、大きく飛躍した展開を見せました。

韓国のコンテンツ輸出ではゲームがトップでコミックの100倍くらいの規模、映画やドラマ、K-POPなどを足し合わせてもまったく及ばないくらいの巨大さですから、『俺だけレベルアップな件』のようにゲームで成功するのは、ウェブトゥーン産業へそのマネーが環流することを考えても重要です。

岩下 紙の単行本も売れているんですか。

飯田 アメリカやフランスのコミックスランキング見ると、ずっと比較的上位に入っています。我々は紙の単行本ないし紙のマンガ雑誌がファーストメディアで、そこから展開するのが二次展開だというイメージがありますが、ウェブトゥーンは単行本自体が二次展開、つまりIP展開になります。

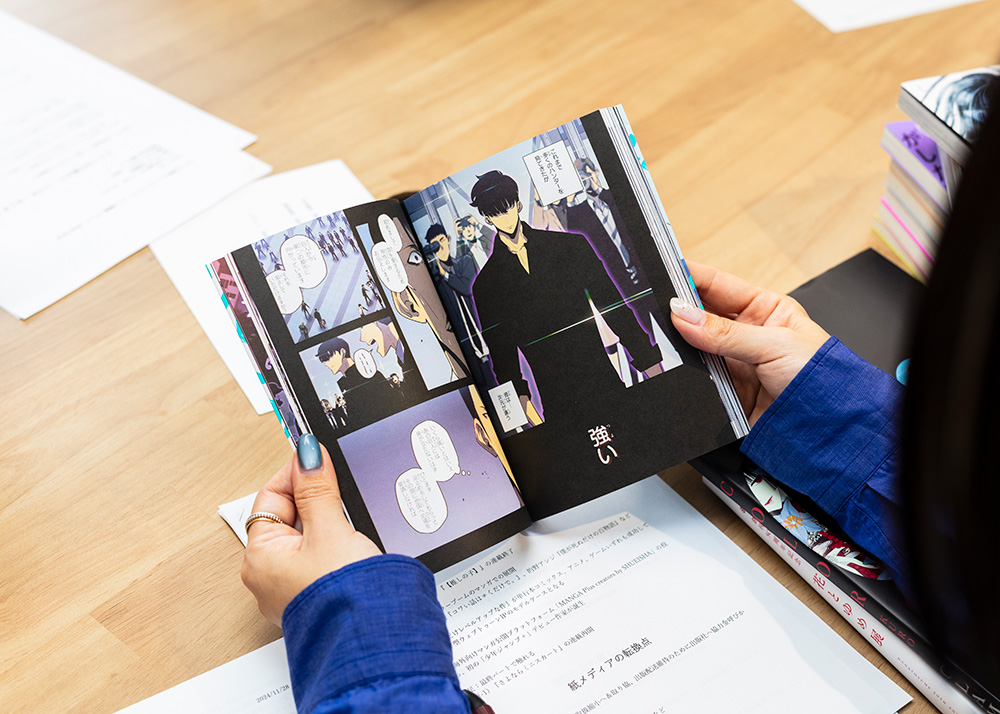

岩下 紙の単行本も売れているというのが少し意外でした。僕は好きなウェブトゥーンが単行本になった際に買ったことがありますが、全部カラーなので高額な本なのに、単行本1冊分のページ数では話がほとんど進まないので呆然としました。縦スクロールを生かした表現も制約されるので、ウェブトゥーンを紙の単行本へのアダプテーションとするにはいろいろと難しい部分も多い気がします。アメリカやフランスでは紙の単行本が売れているということですが、そうした地域ではデジタルと紙媒体どちらが先行しているのでしょうか。

飯田 日本や韓国などの東アジア以外では、課金がうまくいっていないのでデジタルコミックの販売が順調な国はなかなかありません。ウェブトゥーンはほぼ無料で読み、ものによっては紙の単行本を買っている、くらいの国が多い印象です。

西原 ウェブトゥーンを日本版として単行本にする場合、右から左へというコマ割りになりますよね。視線誘導の話になりますが、ヨーロッパ圏は従来、その逆で左から右へ読むコマ割りであることが多いです。この場合、ウェブトゥーンのコマ割りの表現はどうなるのですか。

岩下 ウェブトゥーンから右開きの紙の単行本になる際、見開きの構成や視線の流れに合わせて吹き出しの配置や大きさ、形がかなり変えられます。そもそも、ウェブトゥーン形式でも日本語に翻訳する時点で文章が縦書きなので吹き出しの形状が変わらざるを得ません。ウェブトゥーンでは縦スクロールで流れていく空間に置かれていたものが、一つのコマの中に収められていたりもします。そうした展開するメディアや地域に合わせて変わる、あらかじめそのことを想定して、自由度を担保したつくりになっていると思います。

飯田 日本語版では、舞台が日本に置き換えられ、キャラクター設定も変更される作品が多いですね。ウェブトゥーンのローカライズは日本以外でも当たり前に行われていて、ムスリムが多い国では、女性の露出度やキスシーンなどを変更するといった対応が取られているロマンス作品もあります。

――マンガがIPコンテンツとして多くのプラットフォームで展開され、市場の在り方が変わっていていくなかで、今、紙メディアは転換点を迎えていると言われています。

飯田 日販がコンビニ流通から撤退を表明しました。トーハンがある程度引き継ぎますが、完全に全部引き継ぐことはできないとトーハン側は言っています。日本の出版流通は雑誌と書籍の一体型流通を特徴とし、マンガ産業は長い間、雑誌中心の市場を形成してきました。これが国際的に見ても特異な日本のコミック市場を形成し、その流通形式に合わせてマンガ表現がかたちづくられていきました。

もはやこの感覚も忘れられていますが、コミックス単行本市場がマンガ雑誌市場を抜いてから実はまだ20年前程度しか経っていません。これまでも紙のマンガ雑誌は次々に休刊してウェブやアプリに移行してきましたが、コンビニでのマンガ雑誌の取り扱いが減れば最低でもさらに10%はマンガ雑誌の配本店数が減り、メジャーなマンガ週刊誌でもいよいよ店じまいするケースが出てくると思います。

2010年代中盤からのマンガアプリ以降の時代を生きていると「紙のマンガ雑誌なんて読まないでしょ」という感覚の人が少なくないと思いますが、日本のマンガ産業の歴史を考えると、非常に重要な転換点にあります。マンガ雑誌というメディアがほとんど機能しないという前提で多くのマンガがつくられる時代になっており、発表される媒体によって表現も変わるわけですから、作品を読み、論ずる人たちにとってもこの変化とその影響が何なのかは検討される必要があります。

「ビジネス的にはデジタルコミック市場は成長を続けているんだからいいじゃないか」と見る向きもありますが、一方で小中高生は紙のマンガ雑誌の衰退とともにデジタルに移行しているかというとそうでもない、つまり日本のマンガ市場は「大人のほうを向きすぎている」のが課題です。下の世代に目を向けるとマンガ離れが起こっています。とくに少女マンガ誌は厳しい。

岩下 学生に話を聞くと、マンガ好きの女子学生でも読んでいるのは『週刊少年ジャンプ』です。少女マンガ誌が読まれていないことは紙の単行本が出ないこととも状況としてはリンクしています。例えば『Sho-Comi』の連載作品は紙の単行本にならないものも多い。ベテラン作家のヒット作などは着実に紙の単行本になりますが、電子の単行本としてもまとめられず、「マイクロコミックス」という単話売りの形式でしか購入できない作品も少なからずあります。雑誌掲載より早くアプリ等で先行配信される作品もありますし、雑誌で読まれるよりことアプリなどで読まれることを期待してつくられているのではないでしょうか。もっとも、こうしたことは必ずしもネガティブな話題というわけでもなく、同誌の連載作『魔法少女ダンデライオン』(水帆かえる、2024年~)は、北米における日本マンガ翻訳大手であるVIZメディアが運営するアプリ「VIZ Manga」で北米版の翻訳が本誌連載と同時並行で配信されたりもしています。

西原 学生と接していると、日常的には紙ではなくデジタルで定期購読している、あるいは配信サイトで「初回無料」や「期間限定無料」を読んでいる人が多いという印象です。お金を出してマンガを読むという意識ではなくなっている気がします。一方で、そのなかで好きになった作品のコミックスやグッズにお金をかけることはあまり厭わない。

飯田 子どもに関しては、デジタルでも読んでいません。ベネッセが東大と一緒に行った子どもの行動調査2があります。2023年段階で、紙のマンガを読んでいるのは、小学4~6年生が68%、中学生が60%、高校生が49%、デジタルは小学4~6年生が14%、中学生が34%、高校生が49%です。デジタルの方が読まれていないし、加えていうと紙のマンガの読書率は書籍の読書率より低い。かつては「本(書籍)は読まないけど、マンガと雑誌は読む」小中高生はいくらでもいましたが、今では逆転していて「マンガと雑誌は読まないけど書籍は読む」になっています。なぜ小中高生はデジタルコミックを読まないのか。理由は二つあり、そもそも下の年齢向けにつくっているデジタルコミックがあまりにも少ない。多くのマンガアプリは、レーティング的には15歳以上推奨です。あと一つは、小中高生はデジタルの決済手段をほとんど持っていない。

そうなると、ビジネス的には下の年齢向けにデジタルコミックをつくれないという話になる。韓国で2019年に行われて2020年に発表された「国民読書実態調査」(문화체육관광부 ‘국민독서실태조사’ 2020)を見ると、紙のマンガ本の読書率は小74%、中93%、高59%、ウェブトゥーンは小70%、中87%、高84%です。「マンガ大国」とよく言うわりに日本の子どもはもはや韓国の子どもよりマンガを読んでいる割合が少ない。とくにデジタルコミックがいかに子どもの方を向いてないのかがよくわかります。デジタルへの転換自体はうまくいっていますが、下の世代を取りこぼしているのは、今後を考えると憂慮すべきことだと思います。

西原 今は、親もマンガを買い与えないのではないでしょうか。

飯田 それはありますね。JPIC(出版文化産業振興財団)の「マンガ感想文コンクール」絡みである小学校に取材に行った際にマンガを読むかと聞いたら「勉強要素がないマンガは買ってもらえない」と話していました。「『コロコロ』が許されるのは小1か小2まで」と。もちろんこの話は「東京都内の、国立の小学校」つまりそもそも社会経済的地位が高く、教育熱心な保護者が子どもを通わせている学校だという点は、割り引いて考える必要はありますが。

岩下 日本のマンガが幅広い世代に読まれるようになったのは、子どもが雑誌を自分の小遣いで買うという購買行動があったから。それがいくつになっても雑誌を買い続け、マンガを卒業しない青年読者を生み出したわけですが、電子の決済手段がないから親に頼むとなると、結局マンガはなかなか買ってもらえない状況なんですね。

飯田 先ほどのベネッセの調査3では、メディアとの接触時間も出しています。2022年で、小(4~6年生)・中・高生の1日のスマホ、携帯の利用時間は83分、対して読書は15分、なんとマンガ・雑誌は11分で、本(書籍)に向ける時間より少ない。これは90年代までなら考えられない状況でしょう。

――近年はマンガの展示が多数開催され、多くのファンが訪れています。マンガ離れを食い止める動きとなり得ますか。

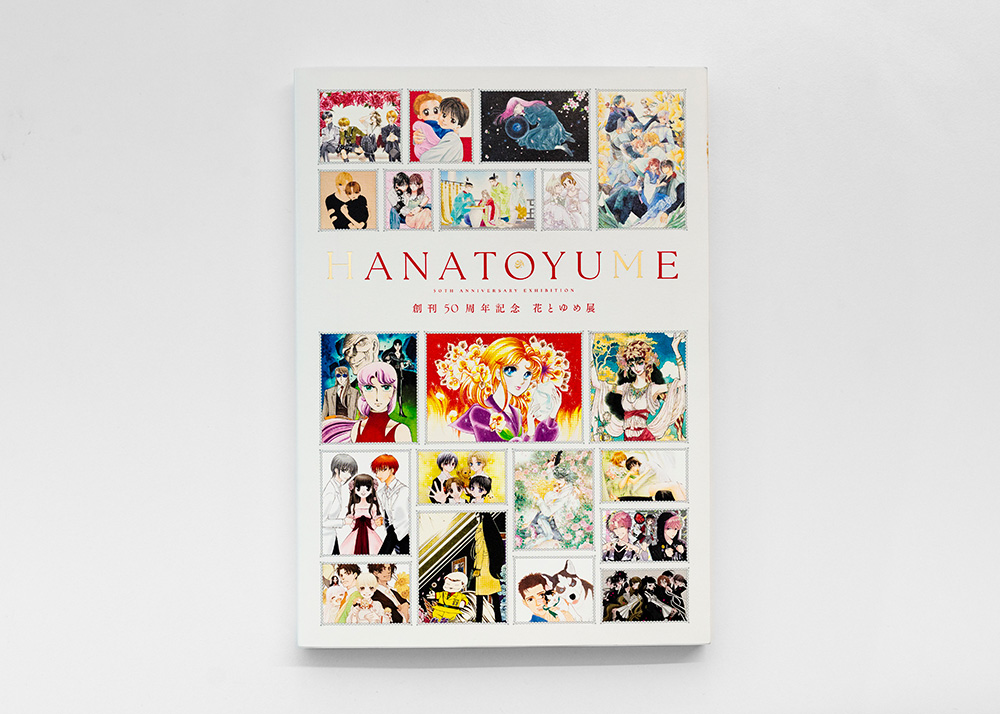

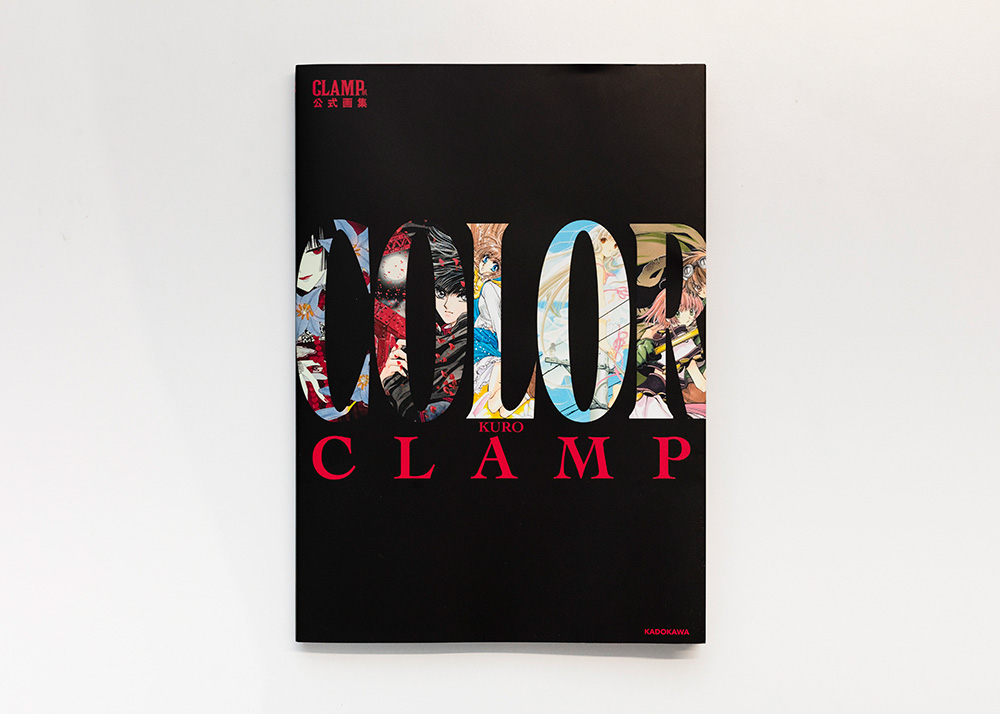

西原 今年は、「創刊50周年記念 花とゆめ展」(2024年5月24日〜6月30日、東京シティビュー)や「CLAMP展」(2024年7月3日〜9月23日、国立新美術館)が開催されました。「CLAMP展」では複製原画も含む原画が数多く展示され、来場者が熱心に写真を撮って楽しんでいました。中国、台湾、韓国のファンがたくさんいらしていた印象です。世田谷文学館で開催中の「漫画家・森薫と入江亜季展―ペン先が描く緻密なる世界―」(2024年11月2日~2025年2月24日)では、アナログで制作された原画の美しさが評価されていました。マンガの原画展がポピュラーになったことで、鑑賞者がマンガの原画をどう見るかという視点はかなり鍛えられてきていると思います。

ですが、「花とゆめ展」などはより詳しい創作の過程や背景の話の解説がほしかったと思いました。額装された原画をただ眺めるのではなくて、いわゆるアートの展覧会のように、どのような経緯があって物語が生まれたのか、またアナログであれデジタルであれ、どんな道具が用いられどのような技術によって描かれているのか、といった知識を得たい。一昨年の「ALL TIME BEST 矢沢あい展」(2022年7月20日~8月8日、新宿高島屋11階特設会場ほか)では、どのバージョンのMacで、どういったソフトを使って描いたのか、という作画に関する説明があり、とても興味深く鑑賞することができました。「森薫と入江亜季展」でも下書き、ネームといった作画の過程や創作に用いるインクや絵の具などが展示され、それらを作者自身が解説したパネルがありました。マンガ原画の展示で、こうした解説があるものはまだ珍しいほうだと思います。

岩下 デジタルでの制作環境が主流化し、そもそも展示すべき「原画」がない作品が増えたことも背景にあるでしょうが、作品世界を再現するような造形物などを用いて、キャラクターや世界観に触れるという体験型の展示も多くなっています。来場者は海外からの方も含めてファンが多いでしょうし、彼らにとっては、すでによく知っている作品であるということも、解説が少ない要因かもしれません。教養を得るために美術展に行くのとは求めるものが違う。

西原 表智之さんとイトウユウさんが編集された『ゲンガノミカタ マンガ原画を100倍楽しむ方法』(一般財団法人横手市増田まんが美術財団、2023年)では、描線やスクリーントーンといったアナログ原画の「観方」が解説されています。マンガという視覚表現の展示だからこそ、原画展でも、こうしたマンガならではの表現技法をもっとアピールしてよいのではないでしょうか。研究者としては、マンガというメディア文化の表現技法がもっと語られるような活動をしていきたいと思います。

西原 最近、気になっていることがあります。従来の、見開きでコマ割りがなされるマンガの読み方は、今の子どもや若い人たちには向いていないのではないか、と感じるときがあります。これほどにコマ割りが細かいと、読むことがつらく思えるのではないか、と。ウェブトゥーンのように、画面の中で視線を上から下へ動かすだけなら楽ですが。YouTubeといった動画共有サービスで声優さんなどがマンガを朗読する動画を視聴している学生も多くいます。マンガをただ読むのはタイパが悪い、つまり読むことのコストが結構かかると思われるようになったのかもしれません。

岩下 「ジャンプ+」で『週刊少年ジャンプ』を定期購読している学生がいますが、「スマホで読めるの?」とちょっと気になりますね。僕はもう、スマホで『ワンピース』(尾田栄一郎、1997年~)や『HUNTER×HUNTER』(冨樫義博、1998年~)を読むのは無理です(笑)。『ワンピース』や『HUNTER×HUNTER』は、完結を目指す以上は、1話にあれだけの情報を詰め込むしかないのでしょうが、あの密度は明らかにスマホ向きではない。紙媒体に特化した作品としてつくるスタイルがずっと続いています。ですが、全体の傾向としては、紙媒体をベースにしているようなマンガでも、スマホや電子媒体で1ページ単位で読まれることをある程度意識していると思います。見開き2ページを使う場面でも、1ページずつ読んでも理解できる構成になっている。途中でカラーページを挟み込むといった作品も増えていますね。

――マンガ産業の憂慮すべき状況が語られましたが、出版の状況を見渡すと希望を見出せる動きもあるようですね。

岩下 スモールパブリッシングの活躍には注目していますし、期待も寄せています。例えばサウザンブックスは、台湾やフランスなどの世界の翻訳作品を、クラウドファンディングを活用しビジネスとして採算の取れる形で作品を出版しています。今年刊行されたなかではデイヴィッド・マッツケーリの『アステリオス・ポリプ』(訳:矢倉喬士、はせがわなお、2024年)のインパクトが大きかったです。この作品はアイズナー賞も獲得したグラフィックノベルで、長らく翻訳が待たれていた作品でした。一人の男の人生が出生時になくなった双子のきょうだいの視点から語られるというスタイルで、背景には公民権運動など歴史的背景も描かれる。作画的にも複数のアートスタイル、カラーリングスタイルをコラージュのように組み合わせて描かれた実験的な作品です。

海外コミックの翻訳出版に加え、日本のオルタナティブなマンガ作品も意欲的に出しているのがトゥーヴァージンズです。クィアロマンス的な話の『Roaming ローミング』(原作:マリコ・タマキ、作画:ジリアン・タマキ、訳:金原瑞人、2024年)、かつしかけいたの『東東京区区(ひがしとうきょうまちまち)』(2023年)などを出版しています。草原うみの『mothers』(2024年)は、日本の作家による短編集ですが、日本版より先に2023年に北米での出版がされています。世界のマンガやグラフィックノベルの文脈も視野に入れている出版活動が興味深いです。

こういった出版活動は、インダストリアルにつくられるものではない、オルタナティブなマンガを描きたい人の創作の場所をつくる意味合いもあると思います。その意味では、リイド社のマンガサイト「トーチweb」も重要な媒体です。「トーチ」の活躍などは喜ばしいことですが、一方で、いまや雑誌がそういう役割を果たすことは難しくなくなっているのかもしれない。

西原 海外マンガで話題になったりクラウドファンディングが実施されたりする作品は、紛争や人種差別、ジェンダーやセクシュアリティの問題など、社会とのつながりが描かれているものが多い印象です。小説もそうですが、そのような問題意識を語ることが、海外マンガを求めるうえで一つの特徴になっているのではないかと思います。海外における議論のされ方や視点を日本の読者に届ける面もありますね。一方で、海外マンガのなかでもシンプルなファンタジー作品は、どのように日本で広げていけるのでしょうか。

岩下 わかりやすいエンタメ的な海外作品は入ってきづらい状況かもしれません。日本のマンガで飽和状態のところがあるでしょうし、翻訳ものはどうしても単価が高いものになるので、広く一般向けというより、確実な購買層が見込めるジャンルにならざるを得ない面はあると思います。マンガの国内市場は作品数が非常に多く、わざわざ海外のマンガに手を伸ばす余裕がないほどですが、海外の意欲的な作品が紹介されること自体は重要なことだと思います。

岩下 マンガ文化の違いということでいうと、今年はジョー・サッコの『ガザ 欄外の声を求めて FOOTNOTES IN GAZA』(2024年)が翻訳刊行されました。サッコはコミックジャーナリズムと呼ばれるジャンルの第一人者です。この本では、2002年から2003年にかけてパレスチナのガザ地区で重ねた取材に基づいて、1956年にガザ地区南部で起きたイスラエル軍による二つの虐殺事件について扱っています。取材者、語り手としてのサッコ自身も作中に登場する。こうしたジャーナリスティックなマンガは、あまり日本のマンガで見かけないように思います。作者自身が登場するノンフィクションとしてはコミックエッセイが主流ですし、知識を得るためのものとしては、広い意味での「学習マンガ」的なフィクションが幅広く描かれています。世界情勢を扱うような場合も、『紛争でしたら八田まで』(田素弘、2019年~)のような形で、フィクションに取り込んでいくものが多い。こうしたルポルタージュ的作品は生まれにくい環境なのかもしれません。もっとも、サッコのような作家は世界的にみても稀だとは思いますが。

――しかし、珍しく日本側からの応答が。

岩下 蔵本千夜の『Battle Scar』(2024年)です。ロシアによるウクライナへの侵攻について、フィクションをまじえていますが、当事者へのオンライン取材に基づきマンガにしています。単行本のあとがきを読むと、「戦場で記録される歴史はいつも大きなできごと、偉い人。けれども戦場でいつも一番の傷を負うのは一般人だと私は思います。……歴史の記録から除外され、取り残されてしまいそうな人々の話を描きたいと思いました」とあります。歴史の本文には載らない、フットノートにしか載らないようなことを記録しようというサッコと、ほぼ同じことを言っているわけで、大変驚かされました。もっと広く読まれてほしい作品です。

脚注

[飯田一史氏のトピック解題]

1 小学館『コロコロコミック』:地方創生プロデュース事業を本格化

日本のコミック市場は2023年にはコミックス単行本1,610億円、紙のマンガ雑誌497億円、デジタル4,830億円の合計6,937億円と過去最高水準にある(出版科学研究所調べ。ただしインプレス総合研究所では電子コミックが5,647億円と推計)。一方で決済手段を持たない小中高生のマンガ読書率は、課金ありきの電子書籍に拠らないビジネスモデル構築を迫られている。そんななか『コロコロコミック』はタッチポイントを増やすべくYouTube展開に注力し、親子需要を見越して自治体と組んで体験型コンテンツ開発に乗り出しているのが興味深い。

2 『俺だけレベルアップな件』(原作:Chugong、作画:DUBU、2016~2018年):スタジオ制作型ウェブトゥーンIPのモデルケースに

2019年に「ピッコマ」上で月1億円を売り上げたことで日本でも注目された本作がアニメ配信、スマホ向けゲームをリリースし、いずれもヒット。ドラマ化、実写映画化をアダプテーション先としてきたウェブトゥーンのなかで、アニメとゲームがともに売れた(ゲームは半年で推定売上1億3,900万ドル)、ほぼ初の事例となった。各国で単行本コミックスも好セールを収めており、「縦か、横か」は本質ではなく、IPとしてどう育てるかの問題だと示した。

3 日販がコンビニ流通から撤退を表明:流通構造の転換

日本の出版流通は雑誌と書籍の一体型を特徴とし、マンガも2000年代中盤までコミックス単行本よりも雑誌の方が売り上げが大きい時代が長く続いた。1990年代にはコンビニでの『ジャンプ』や『マガジン』の早売りが問題になったほど旺盛な需要があったが、それも今や昔。雑誌で稼いで赤字の書籍部門を補ってきた取次の事業も雑誌需要縮小で根幹が揺らいでいる。日本のマンガビジネス、マンガ表現の前提となってきた流通構造が歴史的な転換点にある。

飯田 一史(いいだ・いちし)

ライター、ジャーナリスト、独立研究者。グロービス経営大学院経営学修士課程修了(MBA)。著書に『「若者の読書離れ」というウソ』(平凡社、2023年)、『ウェブ小説30年史』(講談社、2022年)、『いま、子どもの本が売れる理由』(筑摩書房、2020年)、『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの?』(星海社、2018年)など。インプレス総合研究所『電子書籍ビジネス調査報告書2024』執筆陣。マンガ関係の共著に藤田和日郎『読者ハ読ムナ(笑)』(小学館、2016年)、週刊少年ジャンプ編集部『描きたい!!を信じる――少年ジャンプがどうしても伝えたいマンガの描き方』(2021年)など。共著論文にIida Ichishi and Scott Ma, “Japanese Web Novels: Media History, Platform, and Narrative,” Special issue on “Methodologies,” Jaqueline Berndt ed., Mechademia: Second Arc

, 17 (2), 2025がある。

[岩下朋世氏のトピック解題]

1 スモールパブリッシングの活躍:オルタナティブなマンガのための場所

国内市場が豊かな反面、世界のコミック文化を意識する機会が少ない日本で、クラウドファンディングで世界各国の作品を翻訳しているのがサウザンブックス。また、イギリス発のBLコミック『ハートストッパー』(アリス・オズマン)なども刊行するトゥーヴァージンズは翻訳だけでなく、イラストレーター・サイトウユウスケのマンガ作品『チャック・アンド・ザ・ガール』など、オルタナティブな日本マンガの刊行にも意欲的だ。

2 ジャーナリスティックなマンガ:日本からの応答

マンガ家自身が登場する作品は、エッセイマンガを中心に日本でも数多い。しかし、ジョー・サッコに代表されるようなコミックジャーナリズムに相当するものは、『さんてつ――日本鉄道旅行地図帳 三陸鉄道 大震災の記録』(新潮社、2012年)などの吉本浩二がいるものの、多いとはいえない。そうしたなか、蔵本千夜『Battle Scar』(2024年)は注目すべき作品だ。こうした作品が必要とされる世界の状況は望ましいものではないが、描かれるべき事柄は山積みで、今後の発展が期待される。

3 ホラーブームのマンガでの展開:フェイクドキュメンタリーの活況

フェイクドキュメンタリーやファウンドフッテージもののホラーが活況を呈している。『コワい話は≠くだけで。』(原作:梨、作画:景山五月、2022年~)のような作品も生まれているものの、キャラクターが重視されるマンガでこのジャンルの成功はハードルが高い。一方で、映像におけるフェイクドキュメンタリーホラー人気の立役者、白石晃士「戦慄怪奇ファイル コワすぎ!」シリーズの羽生生純によるコミカライズもされており、ホラーの潮流が今後どのようにマンガにおいて展開していくか興味深い。

岩下 朋世(いわした・ほうせい)

マンガ研究者。1978年、鹿児島県生まれ。相模女子大学学芸学部メディア情報学科教授。主な関心領域は少女マンガの表現と歴史、キャラクター論。著書に『少女マンガの表現機構――ひらかれたマンガ表現史と「手塚治虫」』(NTT出版、2013年)、『キャラがリアルになるとき――2次元、2・5次元、そのさきのキャラクター論』(青土社、2020年)。

[西原麻里氏のトピック解題]

1 『呪術廻戦』(芥見下々、2018~2024年)、『【推しの子】』(原作:赤坂アカ、作画:横槍メンゴ、2020~2024年)の連載終了:マンガ本編を超える展開へ

2024年は少年マンガ誌やアプリ発のマンガ作品が相次いで連載終了した。いずれも高い人気を誇るが、その人気に応じて物語を継続するよりも区切りをつける形が選ばれた。現在のマンガ作品は、読み物としてのみ成立するのではなく、IP(知的財産)としてさまざまな他メディアに展開することで無限に続くことが当たり前になりつつある。なにをもって「マンガ」あるいは「マンガ文化」を捉えるのか、その枠組みが今後変わる可能性があるのではないだろうか。

2 「創刊50周年記念 花とゆめ展」(2024年5月24日(金)〜6月30日(日)、東京シティビュー)や「CLAMP展」(2024年7月3日(水)〜9月23日(月・休)、国立新美術館)が開催:展覧会としてのマンガをいかに楽しむか

現在、大規模会場で開催されるマンガの展覧会は、原画や作品関連の展示物を眺めるだけでなく、鑑賞後にグッズを購入することもフォーマット化している。では、額装された原画は、どのように「鑑賞する」、あるいは「読解する」ものなのか。あらかじめ作品に親しんでいるファンだけでなく、誰もが「ミュージアム」という場でマンガを楽しむために、マンガというメディアを鑑賞し読解するための知識の必要性を感じる。

3 『私たちは無痛恋愛がしたい――鍵垢女子と星屑男子とフェミおじさん』(瀧波ユカリ、2021年~):マンガならではの表現と性と社会の問題

現代日本に根深く存在する女らしさ・男らしさと性別役割を、正面から楽しく切り込む作品。登場人物たちの苦痛やそれへの対処の仕方が、読者に語りかける形式で表現される。しかも一方の視点だけでなく、相手を苦しめる側の思考や振る舞いの背景も描かれる。私たちはみな、ジェンダーにもとづく社会の規範や制度の被害者であると同時に、それを(うっかり)再生産してしまっていることにも気づかされる、明快・痛快なコメディ教養マンガである。

西原 麻里(にしはら・まり)

マンガ研究、メディア文化研究、ジェンダー・セクシュアリティ研究。跡見学園女子大学文学部現代文化表現学科准教授。同志社大学大学院社会学研究科メディア学専攻博士後期課程単位取得退学、博士(メディア学)。BL(ボーイズラブ)をはじめとする女性向けマンガとメディア文化を研究し、物語表現と文化の形成をメディアの特徴や仕組みから考えたり、メディア表現を通じてジェンダーや性の規範の問題にアプローチしたりしている。著書に『マンガ文化55のキーワード』(竹内オサムと共編著、ミネルヴァ書房、2016年)、『BLの教科書』(堀あきこ・守如子編著、有斐閣、2020年)など。単著として『BLマンガの表現史――少年愛からボーイズラブジャンルへ』(青弓社、2025年)刊行。

※インタビュー日:2024年12月6日

※URLは2025年2月27日にリンクを確認済み