向江 駿佑

女性向けに制作されるゲームで、男性キャラとの恋愛要素があるなどの特徴を持つ「乙女ゲーム」の30年の歴史をたどっていく本連載。1994年に光栄より発売された『アンジェリーク』にはじまる「ネオロマンス」シリーズを中心に取り上げた第2回に続き、第3回は1993年から2004年にかけての作品群を振り返ります。各社がメディアミックスやインターネットによるプレイヤーとのコミュニケーションを重視し始めた「乙女ゲーム黎明期」の様相を、当時の状況も踏まえながら、ゲームのタイプごとにみていきます。

連載目次

前回は90年代のネオロマンス作品を中心に整理した。今回はそれらを除く1993年から2004年の動きを追う。作品数が多いため個々の紹介は限定的になるが、各作品の属性に目を向けることでこの時期の特徴や傾向を炙り出したい。ターゲット層の違い、メーカーごとの特徴、海外の動き、黎明期ならではの試行錯誤などについて、一次資料にくわえ国内外の学術研究や商業誌、ウェブメディアなども横断しつつ、乙女ゲーム史のこれまで触れられてこなかった側面に光を当てよう。

90年代はゲーム業界で女性プレイヤーへの関心が高まりつつあった時期であり、雑誌や書籍でも女性向けゲームがある程度のボリュームで言及されるようになる1。「女性向けゲーム(や女性ゲーマー)が少ない」「『アンジェリーク』は『ときメモ』の女性向け版」といった、やや紋切り型な言説が散見されるものの、まずはこうした媒体によって議論の土壌が形成されていく。

ゲーム専門誌では、『電撃PCエンジン』や『PCエンジンFAN』などのPCエンジン・PC-FX系雑誌が比較的詳細な記事を載せている。PCエンジンの後継機PC-FXは次世代機争いでPlayStationやセガサターンの後塵を拝しており、発売タイトル数が相対的に少なかったので、乙女ゲームにも紙幅を割く余裕があったと思われる。

とはいえ、こうしたゲーマー向けの情報は日常的にゲームに触れている層以外には届きにくい。1998年に刊行され、公称40万部以上を誇った女性・家族向けゲーム情報誌『游遊』は、新たなプレイヤー層の開拓に貢献した媒体の一つだ。同紙は毎号一面のインタビューで現場の女性スタッフの声を届けたり、メーカーへの取材にくわえ実際に読者にソフトを配って彼女たち2のレビューを紹介したりと、制作側とプレイヤー双方の視点を取り入れていた。また編集部もしばしば誌面で持論を展開し、それに対して読者が応答するなど、まさに制作者・メディア・プレイヤーが三位一体となって市場を盛り上げようとしていたことが確認できる。

こうした姿勢は、他メディアと一線を画した言論空間の形成を促した。女性向け恋愛ゲーム=『アンジェ』という識者たちの認識とは異なり、『游遊』の読者投稿欄に寄せられたおすすめタイトルや体験記には、『卒業M』(イースリースタッフ、1998年)や『ワールド・ネバーランド 〜オルルド王国物語〜』(リバーヒルソフト、1997年)などバラエティ豊かなソフトがあげられている(図1)。

急いで付け加えておくが、当時の関係者やライターが認識を誤っていたわけではない。彼女たちのいうとおり、業界全体からみれば女性向けの作品もプレイヤー数も決して多くはなかった3。他方読者レビュワーの体験もまた事実であり、環境によって見える世界がことなっていた状況をトレースするにはそれらを比較する必要がある。

記憶や記録に残りやすいのは影響力や思い入れが強い側なので、そうでないものを見つける作業こそが、歴史を一続きの進化の痕跡とみることを避ける鍵である。次節では、これまで見落とされてきた複数形の乙女ゲーム史を紐解いてみよう。

1)男女兼用ゲーム

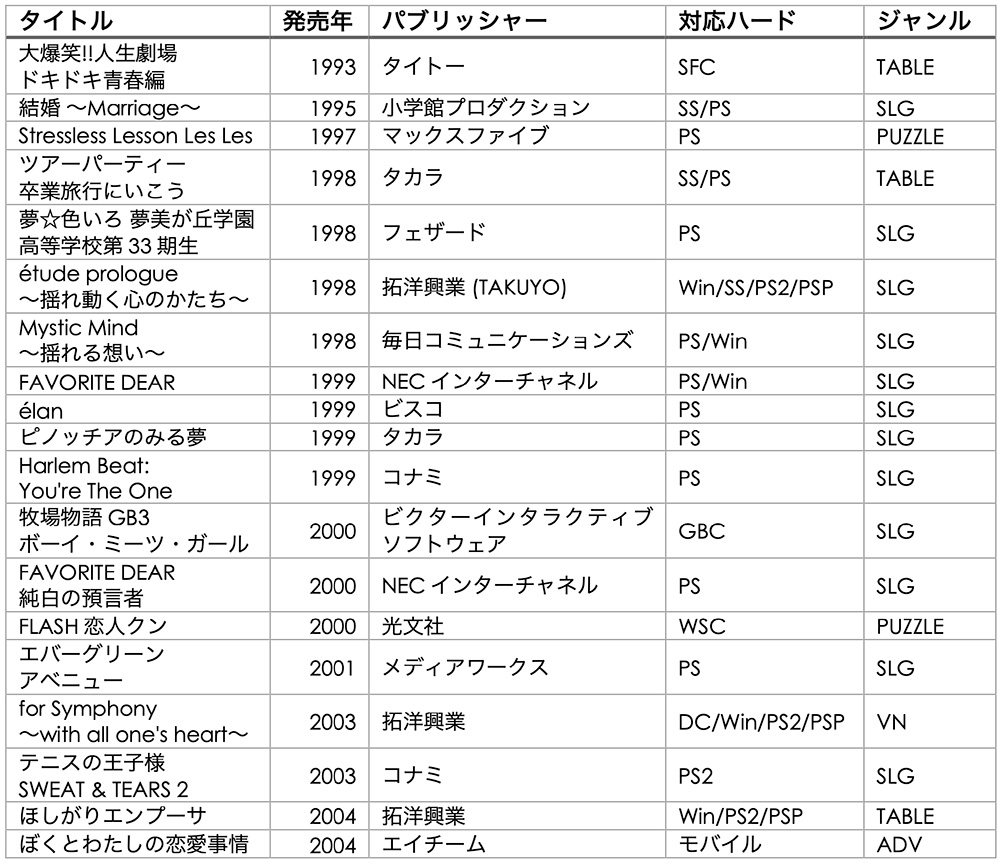

前回『アンジェ』以前のボーダーケースを紹介したが、ターゲットやゲームの目的の面で、それらを最初の乙女ゲームとするのは留保した。しかし少なくとも『アンジェ』の前年には、女性も対象に含む恋愛ゲームが発売されている。それが『大爆笑!!人生劇場 ドキドキ青春編』(タイトー、1993年)だ。同作を起点に男女兼用恋愛ゲーム(表1)をタイプ別にみていこう。

『青春編』は「人生ゲーム」形式のボードゲームで、「中学、高校を通して「人生けいけん」を多く集めること」(説明書より)が目的だ。そのためにパラメータをあげて異性とデート・結婚、顔や性格などのキャラメイク、ヘアカットや着せ替え、ライバルの存在(恋人の取り合いだけでなく「なかよしど」によるボーナスも)など、さまざまな点でのちの乙女ゲームにみられる要素を先取りしている。

『ツアーパーティー 卒業旅行にいこう』(タカラ、1998年)や『ほしがりエンプーサ』(TAKUYO、2004年)もこのタイプに属する。コミカルな面が強く、現在の倫理意識との違いも伺える(前者に登場するお邪魔キャラ「地雷女」と「ストーカー」は現在では自主規制対象だろう)。

『Stressless Lesson Les Les』(マックスファイブ、1997年)は、乙女ゲームとしては異色の落ちものパズルだ4。対コンピュータや対人戦を繰り返し、最終的に意中の相手(同性も可)に勝つと告白できる。女性プレイヤーの多いパズルゲームに恋愛要素を付けくわえた発想は斬新だが、単発に終わっている。

『結婚 ~Marriage~』(小学館プロダクション、1995年)サターン版は男女いずれかの主人公を選択可能で5、異性との結婚が目的だ。年収や職業をもとに生活レベルを設定するなど、社会人的な側面が強調されているが、『ときメモ』のように週のスケジュールの合間にイベントやデートが差し込まれる。ただ、デート中に相手をみつめたり触ったりできるなど当時としては発展的工夫もみられる。

このタイプには、同性とのエンディングもある『élan』(ビスコ、1999年)、同時に複数とや一度振った相手とも付き合える『Mystic Mind ~揺れる想い~』(毎日コミュニケーションズ、1998年)、女性主人公の場合のみ恋愛要素がある『テニスの王子様 SWEAT&TEARS 2』(コナミ、2003年)など自分を育成するものと、「FAVORITE DEAR」シリーズや『ピノッチアのみる夢』(タカラ、1999年)のように他者を育成するものがある。

『ぼくとわたしの恋愛事情』(エイチーム、2004年)はモバイル(ガラケー)向けのADV(アドベンチャーゲーム)6だ。ガラケー向けゲームは次回取り上げるが、情報源に乏しく存在確認の段階から難航している。そんななか本作は幸いにもコミカライズされているため、ある程度世界観やキャラクター像がわかる。

2)女児向け・原作もの

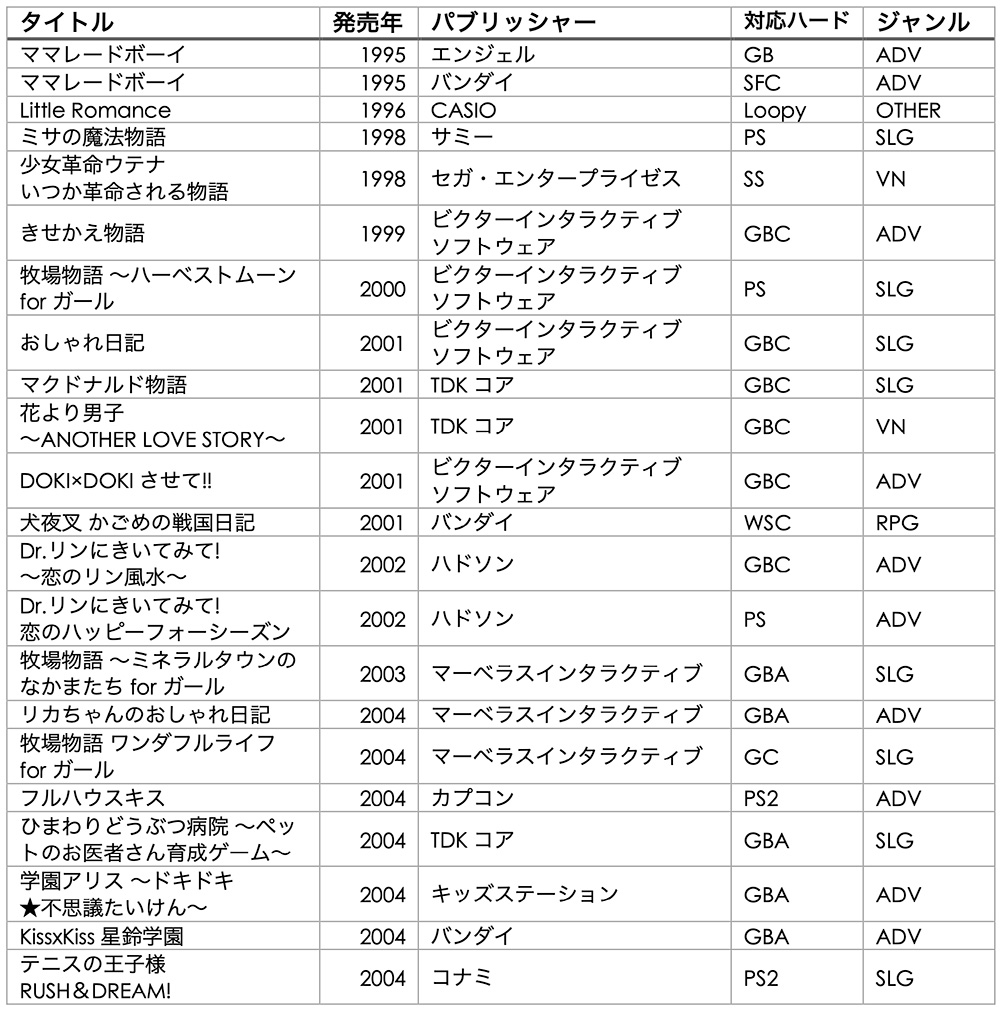

オルタナティブな乙女ゲーム史のもう一つの軸が、低年齢層向けや版権作品から派生したタイトルであり、その嚆矢が『ママレード・ボーイ』だ(表2)。1992年に連載が開始された少女マンガをベースに、1995年1月にゲームボーイ版(エンジェル)が、4月にスーパーファミコン版(バンダイ)が発売された。

『少女革命ウテナ いつか革命される物語』(セガ・エンタープライゼス、1998年)、『花より男子 ~ANOTHER LOVE STORY~』(TDKコア、2001年)、『DOKI×DOKIさせて!!』(ビクターインタラクティブソフトウェア、2001年)、「Dr.リン」シリーズ、『学園アリス ~ドキドキ★不思議たいけん~』(キッズステーション、2004年)、『Kiss×Kiss星鈴学園』(バンダイ、2004年)など、表中のタイトルの多くも同様の立ち位置にある。

『アンジェ』がゲーム中心のメディアミックスでファン層を拡大したのに対し、これらの作品は原作ファンの小〜高校生がターゲットと考えられる。比較的VN(ビジュアルノベル)やADVが多く、SLG(シミュレーションゲーム)でも直感でプレイしても狙ったエンディングにたどり着きやすいのは、プレイヤー層を考えれば妥当と言える。

他方で過去の乙女ゲーム関連の特集や年表に名前がないタイトルもある7。黎明期の乙女ゲームにおいてSLG以外に光が当たりにくいのには、こうしたメディアにおける扱いの小ささも関係していると思われる。

『Little Romance』(CASIO、1996年)は、用意された素材と手書きの画像を組み合わせてマンガをつくるソフトで(シール印刷も可能)、収録されているサンプルマンガがある種のビジュアルノベルになっている。続編は出なかったものの、こうした自作需要に応えるソフトはこの後も断続的に登場する。

1999年には「きせかえシリーズ」の第一作となる『きせかえ物語』(ビクターインタラクティブソフトウェア)が発売される。『おしゃれ日記』(ビクターインタラクティブソフトウェア、2001年)、『新きせかえ物語』(マーベラスインタラクティブ、2003年)、『リカちゃんのおしゃれ日記』(マーベラスインタラクティブ、2004年)とは物語上のつながりはないが、ファッションとコミュニケーションを軸とする基本的なコンセプトは継承されている。

3)(恋愛)シミュレーション

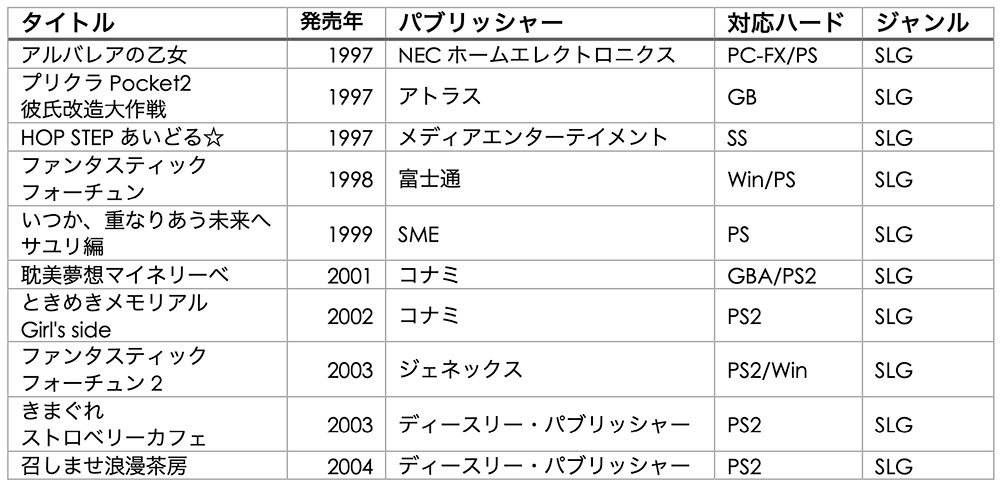

ここまで乙女ゲーム関連のメディアであまり言及されてこなかった作品を中心にみてきたが、もちろん“王道”の作品も存在する。それらが比較的よくみられるのがSLGだ。その代表たる『ときメモGS』に至るまでに、コナミ自身も含めて試行錯誤が行われており、その足跡をたどることはこの年代の乙女ゲームを理解することにもつながる。男女兼用と低年齢向け・版権ものを除いた該当作品をまとめたのが表3だ。

ターゲットの年齢層がやや上がり、力押しではクリアが難しいゲームが多くなる。メディアで何度も取り上げられたタイトルもあり、乙女ゲームといえばこれらを思い浮かべる読者も少なくないだろう。

『アルバレアの乙女』(NECホームエレクトロニクス、1997年)はかつてネオロマンス以外では初の乙女ゲームとされたこともあったが(本項で示すとおり事実とは異なる)、それはともかくライバルの数を増やしたうえで彼女たちとの友情エンドをくわえたり、SRPG(シミュレーションRPG)の要素を導入して乙女ゲーム+戦闘というスタイルを提示したりと、ジャンルの可能性を大きく広げた作品だ。

本作も含めこの時期のSLGタイプは、やはり『ときメモ』(『GS』ではなく)の影響が大きい。その最たるものが1週間単位のスケジュール設定だ。逆に恋愛対象は、『HOP STEP あいどる☆』(メディアエンターテイメント、1997年)のアイドル候補生、「FAVORITE DEAR」シリーズの勇者など、学園ものからの脱却の動きがみられる。

『ときメモGS』には『耽美夢想マイネリーベ』(コナミ、2001年)でのさまざまな試みが反映されている。一緒に遊びに行けるライバルや、服装がデートの成否に影響するのもそうだ。『マイネリーベ』とことなるのは大規模な販促やメディアミックスで、専門誌の発刊やシリーズ化にくわえ、タイピングソフトやシナリオ作成ソフトも存在する(図3)。こうした多方面への進出は、ネオロマンス同様シリーズの長寿化を後押しした。

4)ゼロ年代のネオロマンス

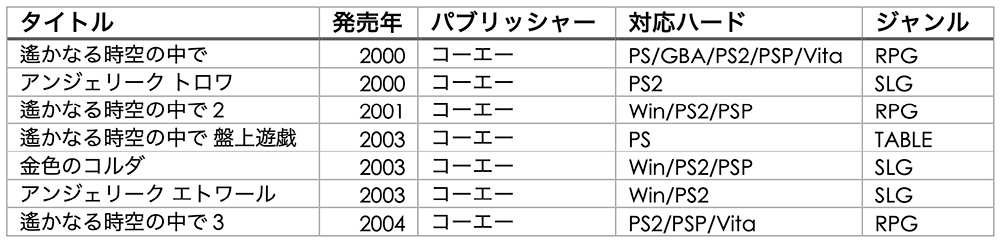

ゼロ年代に入ると『アンジェ』以外のシリーズも登場する。「遙かなる時空の中で」と「金色のコルダ」がそれだ(表4)。それぞれ異なるシステムやキャラデザインを採用し、ネオロマンスシリーズの多角化をはかっている。

「アンジェ」が西洋ファンタジー、「遙か」が和風ファンタジーだったので、〔筆者注:「コルダ」は〕これまでにやっていなくてユーザーさんからのリクエストもあった現代の学園ものを考えました。恋愛対象との関係も、守護聖さまにお願いする「アンジェ」や、八葉が神子を守る「遙か」みたいな“力の差”があるものではなく、ライバルにもなれるような対等な関係にしようと。

「アンジェ」は甘すぎるほど甘く、「遙か」は切ない甘さ、「コルダ」は少し甘酸っぱい甘さと、甘さの度合いにそれぞれ違いがあるんです8

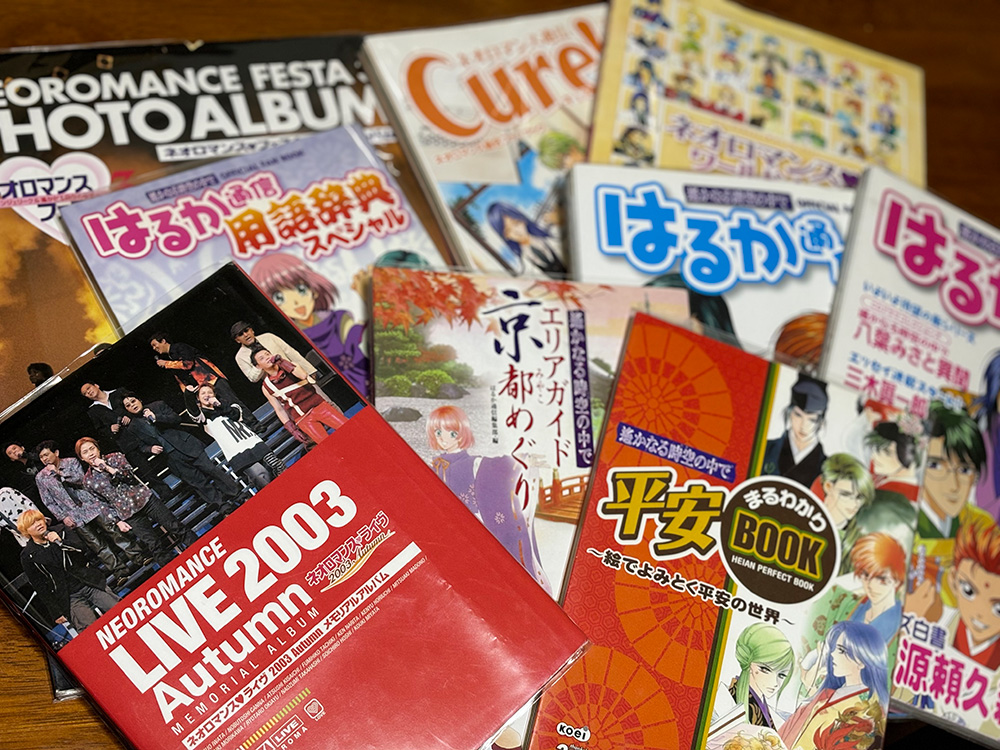

「遙か」では、プレイヤーがシリーズに関係する史実に触れることでより作品の世界観に親しめるよう、用語辞典のほか平安時代や京都に関するガイドブックも刊行されている(図4)。またネオロマンス全体のイベントが開催されるなど、ブランドの認知と人気の維持に向けた積極的な動きがみられる。

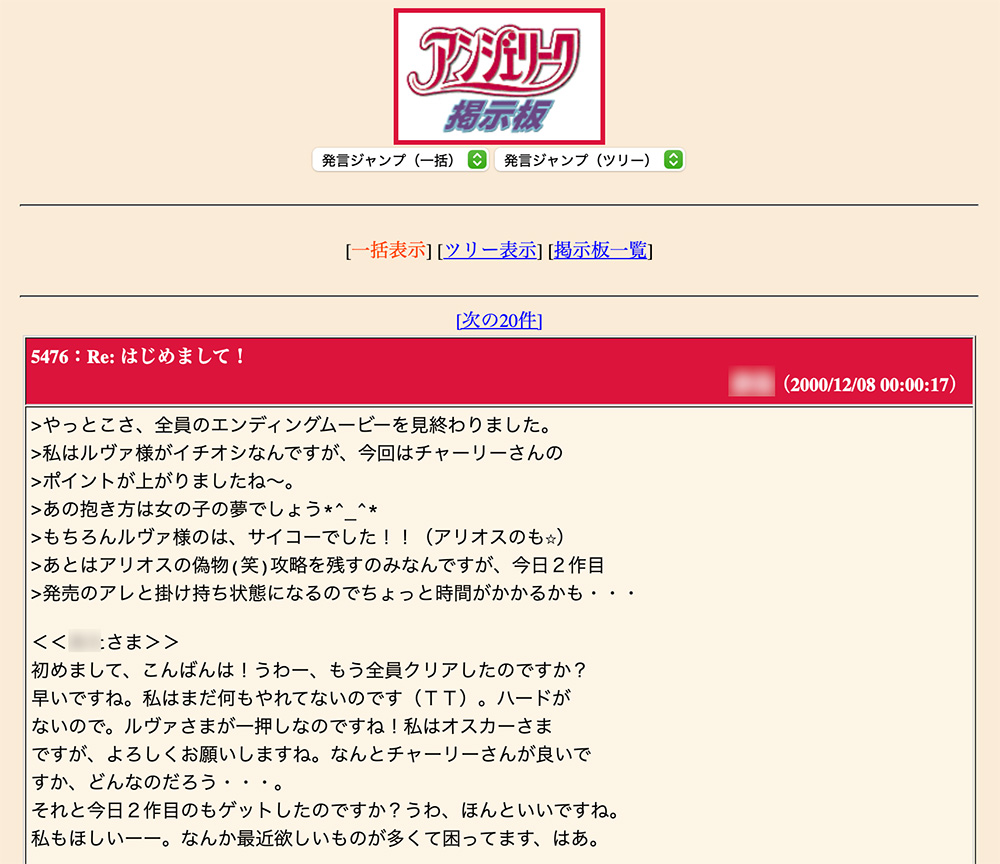

企業側の発信とは別にファン同士の交流の場も提供されており、イラストや写真などリッチなコンテンツが投稿された『はるか通信』のような定期刊行物にくわえ、一般向けにも普及し始めたインターネットが活用された(図5)。

5)ビジュアルノベルの台頭

女児向けや版権もの以外の多くがSLGやテーブルゲームというなか、プレイアビリティよりも物語によりフォーカスしたのが『卒業M』である。本作は美少女ゲーム『卒業』の女性向けバージョンとして制作されたが、ゲームよりも先にコミカライズやノベライズ、ドラマCDの発売、そして声優ユニット「E.M.U.」が結成された10。

ノベル部分だけでなく場所移動やミニゲームなどが攻略上意味をもつ度合いは『怪盗アプリコット』(TAKUYO、2002年)や『リプルのたまご』(ディースリー・パブリッシャー、2003年)ほどではないとはいえ、本作もVNではなくADVだ。女性向けとしては単発に終わった本作の続編がもし発売されていたら、乙女ゲーム市場における両者の勢力図は変わっていたかもしれない。

その後の推移をみるには、『アンジェ』制作チームのルビー・パーティーとともに初期の乙女ゲームを支えたAMEDEO(ビジュアルアーツの開発部門)は外せない。こちらもルビー・パーティー同様早くからファンと積極的に交流しているが、公式BBSに開発陣による興味深い書き込みがみられる。ゲームソフトのパッケージに初めて「乙女ゲー」の語が現れたのは同ブランドの『Siesta 〜すすき野原の夢物語〜』(2002年)と思われるが、BBS上では2001年4月時点ですでにこの語が使われている(図7、ただしいずれも乙女“ゲーム”ではない)。第一作の『FIRST LIVE』(2000年)では「ガールズゲーム」という表記なので、そこからこの書き込みまでのどこかで使われ出したと思われる。第1回で述べたとおり他メーカーは追随しなかったため、人口に膾炙するようになったのは雑誌の力が大きいことに変わりはないが、制作サイドの事例として紹介しておきたい。

現在もジャンルを支え続けているTAKUYOやディースリー・パブリッシャー(D3P)の基礎も、この時期に築かれた。5機種で展開された『アプリコット』や、毎年発売されたD3P作品は、乙女ゲームというジャンル自体の持続性に貢献したと言える(表5)。

もう一つ特筆すべきは、18禁ゲームの登場だ。パイオニアの美蕾とその後の拡大を支えたイーアンツ(と傘下の乙女ゲームブランド)は、女児向けとは逆にプレイヤーの年齢層の上方拡大に貢献した。

別れをテーマにした『Last Message -さようなら私の愛した男。-』(ファブコミュニケーションズ、1997年)や、声優の⼦安武⼈本⼈を攻略する『Darling』(NEST、2001年)一作目の実写VNのような尖った試みこそ単発に終わったが、VNは以降メインストリームに位置付けられるようになっていく。

6)その他

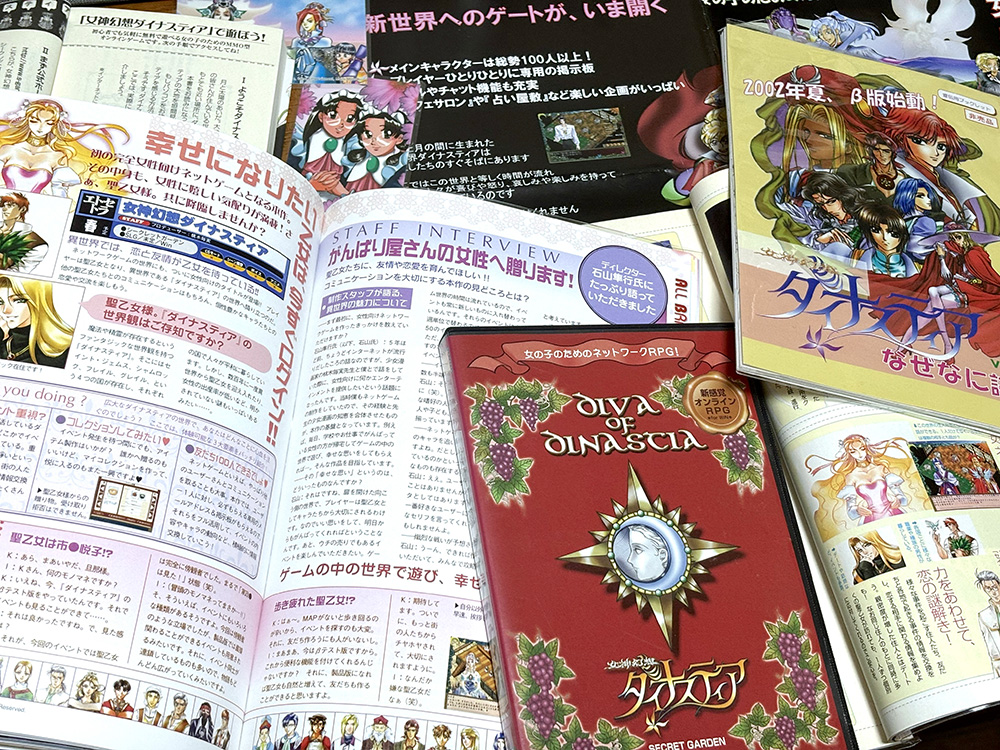

上記の区分に収まらないソフトを2本だけ補足しておこう。『砂のエンブレイス ~エディンの里のネーブル~』(アイディアファクトリー、2000年)と『女神幻想ダイナスティア』(シークレットガーデン、2004年)、いずれもRPGだ。

前者は一般向けゲームを手掛けていたアイディアファクトリーが初めて女性向けに制作したRPGだ。「水」が通貨やスタミナの代わりになる砂漠の大地で、幻のアイテムを探す道中に出会う男性同行者たちとの恋愛と別れを繰り返す本作には、マップやオートセーブがない。同社の女性向けゲームの歴史が、現在のVN路線とは真逆の「仕入れた情報をメモして自分でマッビングしながら探索を進めていく」スタイルから始まったことは、意外と知られていないかもしれない。

後者はおそらく唯一の国産オンライン乙女ゲームだ。ゲームの目的は定められておらず、各プレイヤーに委ねられている。公式サイト11に

ダイナスティアは「乙女なネットパーク」。乙女心をもつ人のための、オンライン・バーチャルアミューズメントパークです(…)

ここには、たくさんの心優しいお友達がいて、あなたを安心させてくれます。争いも競争もありません。システムも操作も単純でとても簡単です。

とあるとおり、このゲームは一般的なMMORPGとは異なっている。商業タイトルとしてスタート後、すぐにボランティアによる無料運営へと移行した本作だが、2024年時点でも稼働していた12。

基本的にシングルプレイで、時にはライバルと恋人候補を取り合うこともある乙女ゲームにおいて、ほかのプレイヤーと交流しつつ目当てのキャラと自分のペースで親密になれる本作は、文字通り多くのプレイヤーに門戸を開いた(図8)。

ここまで国内の状況にフォーカスしてきたが、この時期は海外でも(プレ)ティーン女児向けのゲームに注目が集まっていた。

米国では、HeR Interactiveが『McKenzie & Co.』(1995年)や人気探偵小説のメディアミックス作品である「Nancy Drew」シリーズ(1998年~)を発売した。前者は北米における女性向け恋愛ゲーム史においてエポックメイキングとも言える作品であり、後者は恋愛SLGではなく探偵ADVだが、現在まで続く人気シリーズとなっている13。

同時期に、著名なジェンダー研究者たちの論考やクリエイターたちへのインタビューからなる、女児向けゲームに関する論集が編まれるなど14、この時期の北米の女性向けゲームブームは、ある種のフェミニズム運動とも結びついている。

とりわけアタリやアップルでプログラミングやマーケティングを担当していたこともある、異色のフェミニスト/クリエイターのブレンダ・ローレルが開発した『Rockett’s New School』(1997年)とその続編は、第一作だけで25万本を売り上げるヒットとなった15。

しかし同シリーズのデベロッパーで、ローレルが設立したPurple Moonは、1996年の設立からわずか3年でマテル社に買収され、シリーズも打ち切られた16。

台湾でも、同時期にアイドル志望の主人公と周囲の男性との恋愛を描いたSLG『明星志願2』(大宇資訊、1998年)が発売されている17。本作は『アンジェ』の影響を受けたとされており、台湾・中国における女性向け恋愛ゲームの嚆矢となった。

現在の乙女ゲーム市場では、北米や台湾・中国はすでに日本を凌ぐ存在感をもつに至っているため、現状については最終回で比較したい。

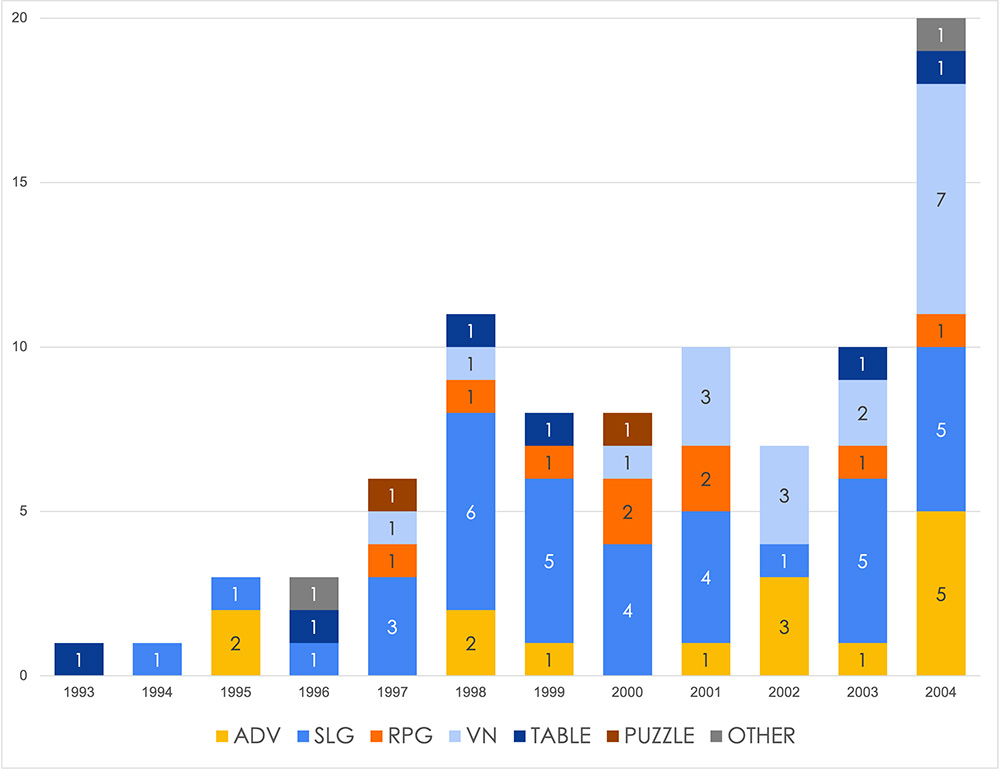

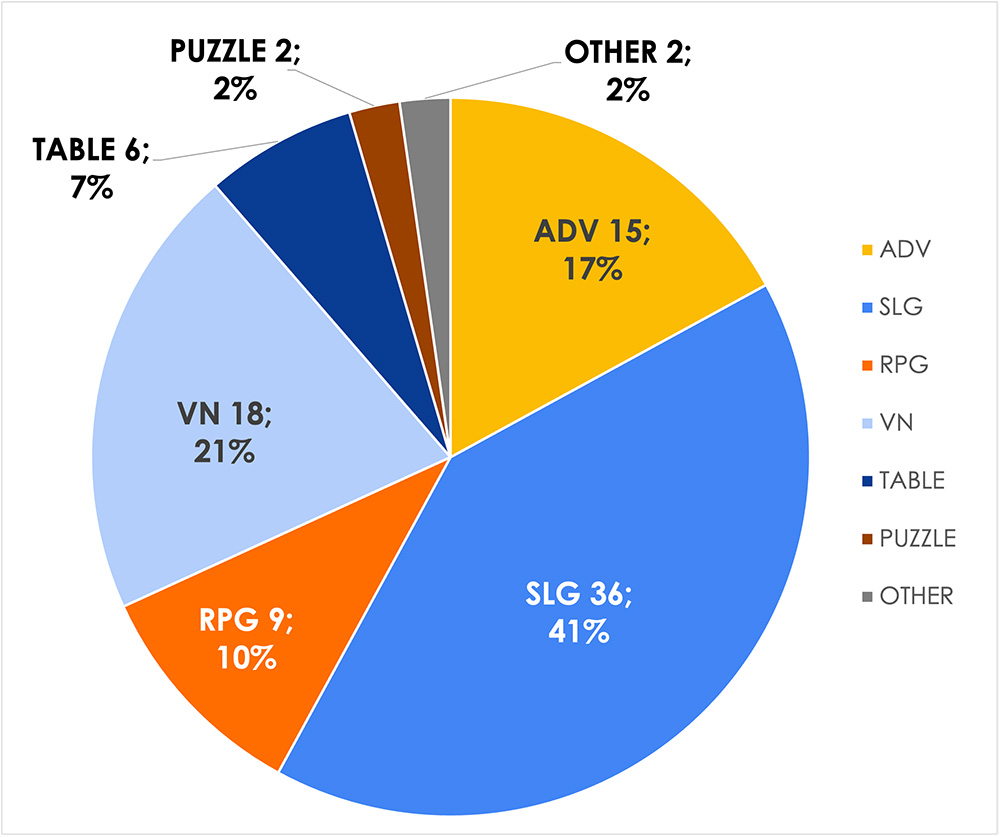

以上が90~ゼロ年代前半にかけての乙女ゲーム市場の概要となる。リストから漏れているタイトルがあるかもしれないが、流れは概観できるはずだ。視覚的に把握できるようにグラフにしてみよう。

図9をみると、毎年安定して供給されるSLGに対し、ゼロ年代に入って急速に増加するVNという図式が読み取れる。2004年以降急増する供給のなかで、今後どのような勢力図が描かれるのか気になるところだ(図10)。

第2回でも述べたが、プレイアビリティの自由度と難易度のバランス調整は老舗のコーエーをもってしても試行錯誤が続いていた時期であり、新興メーカーが前者を後景化させ、物語の部分に注力していく流れも見える。淘汰ののちにどのブランド/シリーズが生き残るのか、そして新たな動きについては次回取り上げる。

最後にこの時期の二つの社会的背景について触れておこう。

スピリチュアルブームと霊感少女

70〜80年代のオカルトブームを経て、90年代には心霊・スピリチュアルに対する関心が高まっていた。その中心には女子高生をはじめとする若年女性たちの雑誌やインターネットを通じたネットワークがあった18。乙女ゲームにおいては、「遙か」シリーズのように主人公が異世界に飛ばされたり、『ミサの魔法物語』のように上位存在から示唆を受けたりするといった直接的な介入もあるが、占いやおまじないの類にそれがより現れている。

『アンジェ』の時点ですでに占いの館やグッズとしてのタロットカードが存在していたが、その後も『ママレード・ボーイ』(GB・SFC)のおまじない、『ファンタスティックフォーチュン』(富士通、1998年)や『マイネリーベ』のタロットカード、『DOKI×DOKIさせて!!』や「Dr.リン」シリーズの占いなど、しばしばゲームの根幹に関わる要素として登場する。星座や血液型占いまで広げると、多くのタイトルにこうした神秘的な要素が用いられている。

ゲームクリアと結婚

他方で、当時の社会規範の影響もみられる。ゲームクリアと結婚の関係はその一例だ。乙女要素を含む最初期のゲームである『青春編』では、各キャラのパラメータによっては、ゲーム終了後にNPC(ノンプレイヤーキャラクター)と(自動的に)結婚する描写がある。上位でゴールしても生涯独身の“悲惨な”末路をたどったり、逆に下位でも幸せな家庭を築いてキャリアアップしたりと、ここではゲームにおける勝利の概念が揺さぶられている。

『結婚』はさらに直接的で、タイトルどおりまさに結婚することが目的だ。しかしプレイ内容自体は男女ともに同じ手順で進むため、ある意味平等と言える。

「牧場物語」シリーズにも恋愛要素があり、『牧場物語GB3 ボーイ・ミーツ・ガール』(ビクターインタラクティブソフトウェア、2000年)以降は結婚もできる。しかし本作と続編の『牧場物語 ハーベストムーン for ガール』(ビクターインタラクティブソフトウェア、2000年)では、男性主人公や男性向けバージョンではゲームが続行されるにもかかわらず、女性主人公は結婚とともにゲームが終了してしまう19。

同シリーズではタイトルによっては子どもも出産可能で、育児がプレイ要素となっているものもあるが、『ワーネバ』のように決まったストーリーがないコミュニケーションゲームでも、操作キャラの世代交代のために結婚や出産が必須となっている。

同様の要素を持つ作品はこのあとも出てくるとはいえ、これらは女性の結婚・出産・退職という流れに対する当時の社会の空気感をある程度伝えるものではあるだろう。

次回はオトメイトの躍進や携帯機ブームによる市場規模の拡大、新規メーカーの参入によるさらなる内容の多様化に同人界隈の動きなど、飛躍期となるゼロ年代後半から10年代前半を振り返る。

脚注

※URLは2025年7月15日にリンクを確認済み