「令和6年度 メディア芸術連携基盤等整備推進事業 合同情報交換会」が、2024年12月18日(木)にウェブ会議システムを用いて開催されました。メディア芸術アーカイブ推進支援事業は、国内の優れたメディア芸術作品や散逸、劣化などの危険性が高いメディア芸術作品・関連資料の全国のアーカイブ機関・所蔵館等における保存(アーカイブ)及びその活用・公開等を支援することにより、国内のメディア芸術の振興に資することを目的とします。合同情報交換会では、まず第1部「アーカイブ取組事例発表」として、令和6年度メディア芸術アーカイブ推進支援事業に採択された2団体からの発表が、第2部「サポート事例報告」では有識者2名からの報告が行われました。その後の第3部は「採択団体間のマッチング」として採択団体が四つに分けられ、個別のルームで情報交換を行いました。

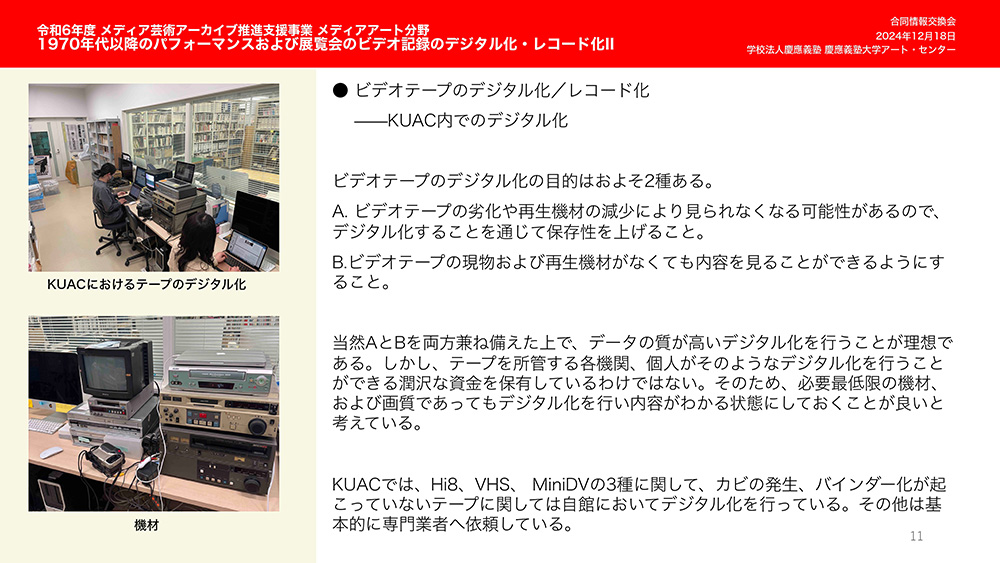

1970年代以降のパフォーマンスおよび展覧会のビデオ記録のデジタル化・レコード化II

発表者:学校法人慶應義塾 慶應義塾大学アート・センター 久保仁志(アーキビスト)

慶應義塾大学アート・センター(KUAC)は、日本の戦後から現代に至るメディア芸術の活動を「インターメディア」という枠組みで再評価し、特にビデオアート関連資料のデジタル化と記録化を進めることで、メディア芸術史の基盤構築を目指している。「インターメディア」という概念は、異なる芸術領域の相互作用と新旧混ざりあったテクノロジーへの視座と吟味を含むもので、ダンス・演劇・美術・音楽などのパフォーマンスや展覧会において「インターメディア」的な状況が実現されており、それらが主な探究対象である。KUACでは1993年の設立以来、資料保存、研究、創造、ネットワークの四本柱で運営され、アーカイブの設立と同時に引き受けた「土方巽」の舞踏関連資料を核としてアーカイブ構築が開始された。現在は13のコレクションを管理し、映像資料をデジタル化・記録化する事業を展開。「中嶋興」や「VIC」の資料を通して1970年代以降のパフォーマンスや展覧会記録の調査を進めている。一方で、VICは1972年設立のビデオアート団体で、多岐にわたる文化活動を網羅的に記録。もう一方で、中嶋興は独自の「一生一作」というコンセプトで映像作品を制作し続けるアーキビスト的アーティストであり、これまでVICの資料約1,200本中900本、中嶋興の資料約4,000本中1,600本をデジタル化した。これらは文字のみのリストを公開中だが、今後データベースも公開予定である。さらに教育での活用として、慶応義塾大学でアーカイブの講義やイベントも実施している。

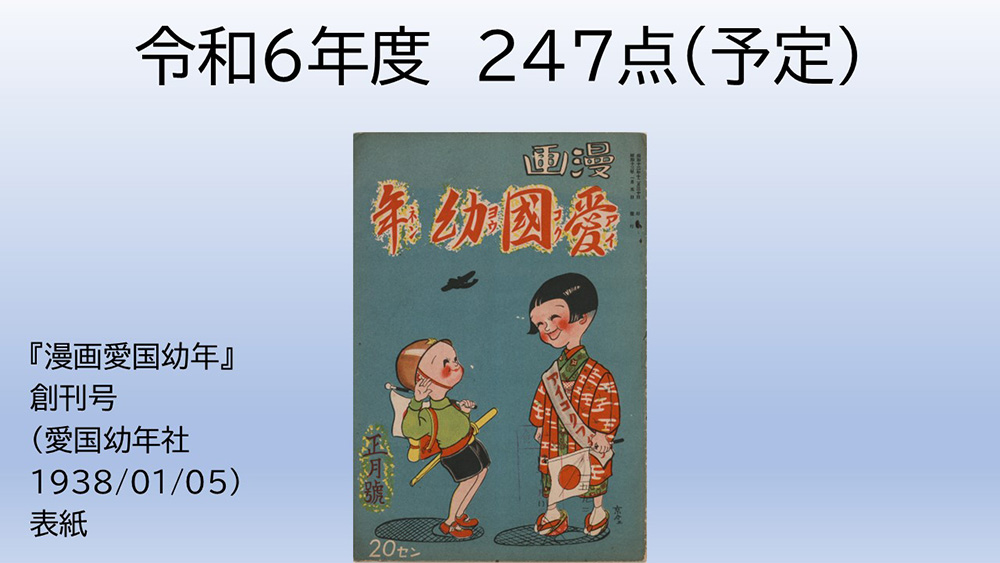

明治、大正、昭和初期の子ども向け雑誌のデジタル化

発表者:一般財団法人大阪国際児童文学振興財団 土居安子(理事・総括専門員)

大阪国際児童文学振興財団(IICLO)は1980年、大阪府立国際児童文学館の運営を目的として設立された。2010年に同館が廃止、資料が大阪府立中央図書館国際児童文学館に移設された後、IICLOは図書館内に事務所を置いて規模を縮小して児童文学関連の資料収集や研究活動を継続している。現在、大阪府立中央図書館国際児童文学館には、日本最大規模の88万点の子ども向けの本や雑誌を所蔵しており、マンガも含まれる。本事業では、明治・大正・昭和初期の子ども向け雑誌のデジタル化を通じて、マンガ文化に関わる文化財を後世に残し、子ども文化の普及と研究支援の強化を進めている。具体的には、大人向けに子どもの本に関する講演会やシンポジウムの開催、子ども向けのおはなし会、国際交流、童話・絵本の創作コンクール、読書活動支援などを展開。特に戦前の子ども向け雑誌2万冊の保存が急務とされ、平成28年度以降、補助金を活用して劣化の激しいマンガ関連資料を中心にデジタル化事業を実施。これまでに2万冊のうち6分の1にあたる3,101点をデジタル化。国際児童文学館や国立国会図書館と連携し、データの登録と公開を開始した。今後は、目次データ検索システムの開発やさらなる公開の拡充が課題であり、助成を受けながら事業の継続と研究基盤の整備を進めたい。

発表者:三原鉄也(筑波大学 人文社会学系 助教)

サポートが必要な背景として、現在、国の知財戦略の中でメディア芸術分野に注目が集まるとともに、アーカイブ機関の役割が高度化し、資料のデジタル化だけでなくアーカイブ資源の利活用促進が期待されている点を強調したい。サポート事例のトピックスから共通する部分を整理すると、まず「デジタルデータ整備の目的」として、アーカイブ機関の社会的使命であるデータ提供が挙げられる。ただし、デジタル化が手段ではなく目的化していないかを確認し、活用視点からデジタルアーカイビングの計画を立てていただきたい。メディア芸術データベース(MADB)との連携も手段のひとつとして捉え、ユーザーにとって有益なサービス提供を考慮する必要がある。次に「デジタル化・アーカイブ化した資源の利用法」として、作品の周知・普及や学術研究での利用促進が焦点となる。特に研究者がアクセスしやすい利用条件・ライセンス表示での公開に課題がある。採択事業から国立国会図書館の電子図書館サービスを通じたデジタル化資料の提供といった好事例も現れてきており、今後のさらなる積極的な取組を期待したい。最後に「公開のためのデータ作成・整理」における技術的課題として、識別子の設定基準の問題、CSV形式でのデータ公開の推進が挙げられる。MADBとの連携も技術面で時間を要するが、それを主目的とせず、データ公開の一環として位置づけ、利活用を見据えたデータ整備を進めていただきたい。

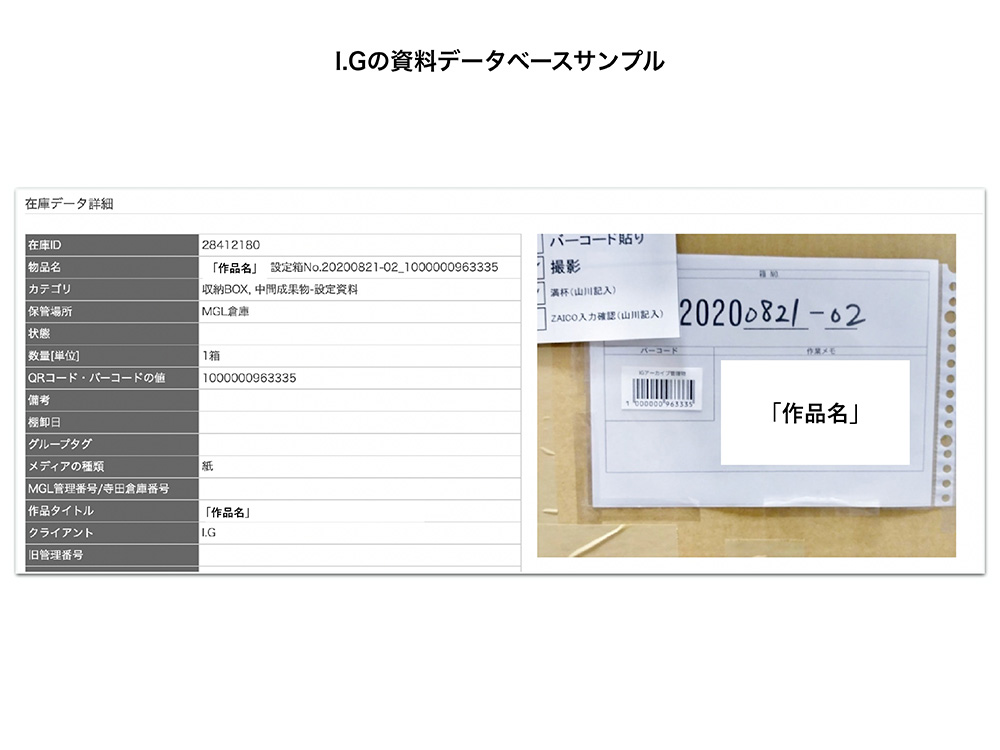

発表者:山川道子(株式会社プロダクション・アイジー IPマネジメント部 渉外チーム)

サポート事例の「共通した問題」として、①各事業者の理想とするデータベースが異なるため、統一はできない。②著作権の問題で、デジタル化した画像をネット上で公開できない、などがある。著作権を持つ組織と持たない組織が混在し、許諾取得が困難なケースもあるが、学術利用においては個別の問い合わせに前向きな対応をしている組織も多い。次に「共通した解決方法」として、①各事業者の公式サイト等でのデータ公開を推奨しており、すでに公開済みや公開予定など、多くの事業者が意欲的である。②権利問題で公開できない場合、専用の窓口を設ける動きがあり、対応可能な事例もあった。③個別のサイトデータを公開する際、利用規約を明記するようアドバイスした。すでに公開している事業者からの運営経験やフィードバックの共有も有効だといえる。最後に「来年度以降に向けた提案」として、①理想のデータベースは存在しないが、最低限必要な目録項目や公開時の注意事項を具体的に提示することでトラブルが起きづらくなる。②利用しやすいデータ形式やCSVファイルのサンプルを提供することで、各事業者の目指すべきゴールも明確になりやすい。③他社の事例や運営ノウハウの共有を通じて、アーカイブ担当者への指針を提供できる、などが挙げられる。

A

参加団体:大阪国際児童文学振興財団 土居安子(理事・総括専門員)、竹内一江(参事)[マンガ]

明治大学 信濃潔(明治大学現代マンガ図書館)、

梅田順一(明治大学 図書館総務事務室 事務長補佐)[マンガ]

さるすべり 中野純(代表取締役)、大井夏代(取締役)[マンガ]

ゲーム保存協会 ルドン・ジョゼフ(理事長)[ゲーム]

長崎市 入江清佳(長崎市文化観光部長崎学研究所学芸員)[マンガ]

各機関ではマンガの原画、マンガ刊本、少女雑誌、パッケージゲームソフト、ゲーム攻略本などの整理とデジタル化が進められているが、主に資料保存とデジタル化の課題について情報交換が行われた。まず、画像資料の解像度に関して「雑誌の閲覧用は600dpi」や「ゲームのパッケージは1,200dpi」など各機関で幅があり、保存目的や利用方法に応じた標準化が必要との意見が出た。次に、雑誌の付録や書籍のオビ、グッズの管理と保存方法に悩む現状が共有された。付録の保存については、組み立て過程と完成品の両方を動画で記録する方法や、3Dスキャナの活用可能性が議論された。また、原画や紙ベースの資料保存には中性紙やOPP袋を活用している事例が紹介された。ゲームにおいては磁気媒体や紙パッケージの高解像度スキャンによる保存が進む一方で、オンラインゲームの保存には法的制約が課題として挙がった。最後に、資料を公開する際の標準化とデータベースの構築が今後の課題として浮上。現在、CSVファイルによる公開が進んでいるが、公開時の閲覧条件や規約についても関係機関の間で連携や情報共有が重要だと確認された。さらに集積したデータが膨大なため、保存媒体を国でまとめて用意していただけたらと期待する声も挙がった。

B

参加団体:日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアム 石橋映里(事務局、常務理事)、

入山さと子(収集保存、理事)[アニメーション]

手塚プロダクション 岡崎茂(資料開発部 参与)、飯渕宏美(資料開発部)[アニメーション]

劇団かかし座 山下義文(取締役兼企画営業部デスク)[アニメーション]

佐賀大学 角和博(佐賀大学 芸術地域デザイン学部 客員研究員)、

中村和也(佐賀大学 芸術地域デザイン学部 契約コーディネーター)[アニメーション]

展示映像総合アーカイブセンター 脇山真治(代表理事)[メディアアート]

日本の人形劇やアニメーション、台本、展示映像に関する資料の保存とデジタルアーカイブについての課題が共有された。まず、佐賀大学の「持永只仁・人形アニメーション作品」、劇団かかし座の「影絵劇」や昭和30年代のテレビ台本の保存・デジタル化の活動が紹介され、特に人形や台本などの紙資料の劣化と権利問題の克服が大きな課題として挙げられた。続いて、展示映像総合アーカイブセンターでは、博覧会や文化施設で上映される特殊映像の保存活動を紹介。展示映像には一過性のものが多く、権利関係が障壁となって公開が困難な状況が説明された。また、手塚プロダクションでは『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』などの絵コンテと設定資料をデジタル化する取り組みを進めている。一方、日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアムでは、テレビ・ラジオの放送脚本を中心に周辺資料も収集し、演劇脚本などは他機関と分散保存を行っている。さらに、各機関で古い映像作品や資料の公開が、権利問題の絡みで停滞する現状について悩みが共有され、教育的利用や社会的意義のための柔軟な仕組みが必要だと議論された。最後に、各機関が持つ資料を互いに補完し合い、横のつながりを生かして協力体制を強化することも確認された。

C

参加団体:森ビル 出渕美奈子(都市開発本部 計画企画部 メディア企画部 課長)、

河合隆平(都市開発本部 計画企画部 メディア企画部)、

菅野淳(都市開発本部 計画企画部 メディア企画部)[特撮]

トリガー 舛本和也(常務取締役)、原島友美(総務経理部 部長)、

中山敬介(システム部)[アニメーション]

鯖江市 丹羽陽祐(鯖江市教育委員会文化課 主査)[アニメーション]

プラネット映画保存ネットワーク 田中範子(専務理事)、松山ひとみ(アーキビスト)[アニメーション]

アニメーション制作や映画関連資料などの収集・保存に携わる関係者から、アーカイブや著作権、デジタル化の課題について議論が展開された。まず、アニメの製作委託契約書における所有権や人格権の扱いが議論の発端となり、日本特有の同人誌文化や課税問題にも触れられた。続いて、各機関のデータ保存の実例が共有され、トリガーではクライアントの許可を得てデータを保存・活用を行い、若手育成を目的としたアーカイブ閲覧室の試験運用を進めている。他方、鯖江市やプラネット映画保存ネットワークからは、地方自治体や映画資料館が独自のデジタル化プロジェクトを進めるなかで、著作権のクリアや資金不足、システム維持費の捻出の難しさが共有された。アーキビストの役割も話題となり、専門知識の必要性が認識されつつも、人材確保や資金面の制約が課題として挙げられた。さらに、文化庁の補助金がデータベースの構築には使えるが、運営維持費には適用されない現状について、各機関から予算上限の引き上げや長期的な支援を求める声が上がった。最後に、デジタルアーカイブの継続的な運用や若手育成の重要性が再確認される一方で、地方自治体や民間機関が予算や人材の制約のなかでどのように活動を進めるかが今後の課題として浮き彫りになった。

D

参加団体:コミュニテイデザイン協議会 野間穣(代表理事)[メディアアート]

慶應義塾大学アート・センター 久保仁志(アーキビスト)[メディアアート]

多摩美術大学 森脇裕之(多摩美術大学 美術学部 情報デザイン学科 メディア芸術コース 教授)、

井上智子(多摩美術大学 教務部 研究支援課)[メディアアート]

タクンボックス 松尾奈帆子(アーカイブ事業担当)[アニメーション]

メディアアート作品のデータベース化に取り組む関係者が参加し、アートアーカイブの構築とその意義について意見が交わされた。まず、多摩美術大学の独自のアーカイブシステムが紹介され、データベースの汎用性や入力のしやすさ、履歴管理の工夫が高く評価された。このシステムは、メディアアート作品のデータや関連資料を体系的に管理する仕組みを備え、公開時のデザイン性も考慮。また、同大学が設立したアートアーカイヴセンターにより、安定した運営が維持されており、データベースが過去と現在の学生作品をつなげる役割を果たしている点が強調された。一方、慶應義塾大学アート・センター、コミュニテイデザイン協議会からも、アーカイブ事業の目的として単に保存に留まらず「文化資源」としての捉え方と活用が重要との意見が出された。特に、インターネット普及以前の1980年代から1990年代にかけてのメディアアート作品は、資料の散逸が懸念され、迅速なデジタル化が急務とされた。さらに、アートアーカイブの領域では、作品だけでなくメモや下書きなどの周辺資料や、過去にゴミ、ノイズとして扱われがちだった資料を重要な文化資源として含むべきとの意見が展開、これらが将来的に準作品としての価値を持つ可能性が指摘された。

※URLは2025年7月1日にリンクを確認済み