渡部 宏樹

2025年5月24日(土)、25日(日)にインドネシアにて、国内最大規模のマンガ、アニメ、コスプレ愛好者による同人イベント「コミック・フロンティア(Comic Frontier)」が開催されました。こうしたイベントが可能になる背景として、インドネシアの大学における同人活動や日本語教育との関係をあわせて紹介します。

「コミック・フロンティア(Comic Frontier、通称コミフロ)」は2012年にインドネシア大学の日本文化イベントの一部として第1回が開催された。その後ジャカルタを中心に年に1回から2回の頻度で開催を続け、コロナ禍期間中にオンラインでのヴァーチャルで開催された。コロナ禍以降はジャカルタ郊外のBSDシティのインドネシア・コンベンション・センターに居を構え、2万人以上のファンが集うイベントとなっている。

イベントの形式は、マレーシアのクアラルンプールで開催されているコミック・フィエスタと同様である1。会場は主に、企業が設置するブースのエリア、アマチュアのクリエイターが自作のイラストやグッズを販売するエリア、セミプロのコスプレイヤーが料金を取ってファンと一緒に撮影するブースが並ぶエリアの三つに分かれている。これらに加えて日本からきたゲスト・パフォーマーが立つステージと飲食店のブースが出店している休憩エリアが、倉庫のような会場の中に設置されていた。会場の規模自体は、コミック・フィエスタと比べて3分の1程度であった。

中華系の人口が20%程度を占め、その経済的プレゼンスが大きいマレーシアと比べると、インドネシアのコミフロは外見からマレー系と思われる参加者が多い。ただし、マレー系のなかでもジャワ人やスンダ人などの地域的アイデンティティは多様であり、イスラム教の規範意識の強さも一様ではない。キリスト教徒の人口も10%ほどおり、またバリ島などに行けばヒンドゥー教徒が多数存在している。そういった事情もあってか、マレーシアと異なり、マレー系に見える女性のなかでヒジャブをかぶっている割合はマレーシアより低いようだった(こうした観察はあくまで「見た目」での判断なので、不正確な部分もあることを言及しておく)。

私は今回の参加が初めてだったが、過去に参加した経験がある人から、18禁のコンテンツは大っぴらには展示されていないと聞いていた。18禁の同人誌を欲しい場合は、売り子さんと個別に話をするとテーブルの下からこっそり出してくれるということだった。しかし、実際に行ってみると、18禁の同人コンテンツは普通に展示されており、こっそり話を聞かずとも異性愛作品どころかBLやGLも大っぴらにされていた。売り子の一人に事情を聞いてみると、「数年前に大っぴらにする人たちが現れて、それで誰も逮捕されないので、普通に18禁も展示するようになった」ということであった。18禁のコンテンツについてはコミック・フィエスタのほうが規制が厳しく感じたが、これがマレーシアとインドネシアの差異であるとまで一般化して良いかはわからない。

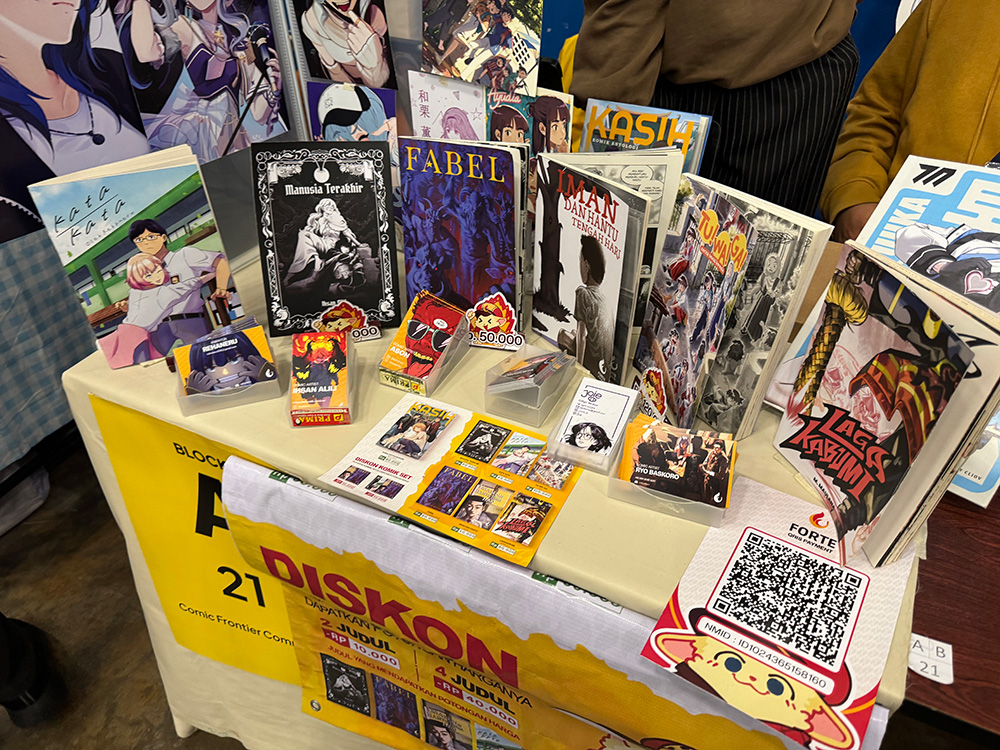

また、マレーシアの場合、こうしたイベントはクラフトやグッズが多数を占めることが多いのだが、事前に予想したよりもストーリー性のあるマンガ作品があった。もちろんアマチュア製作者が売っているものの大半はストーリー性のないキャラのグッズなので、あくまで主観的な印象なのだが、マレーシアと比してストーリー性のある同人誌の割合はやや高いように感じた。現地の美大生のグループが完全オリジナルのキャラとストーリーで創作したという同人誌も販売されていた。

マレーシアと比べてなぜストーリー性のあるマンガの割合が多いのかについて聞き込みをしていると、どうやらインドネシアの場合は大学の日本語学科などでマンガを描いている学生が多いらしいということがわかってきた。そのなかで、パジャジャラン大学で行われているデジタルマンガコンテストについて、同大学のサムスル・マアリフ先生に話を聞くことができたので、簡単に紹介したい。

パジャジャラン大学は西ジャワ州の州都であるバンドゥンに1957年に設立された国立大学である。バンドゥンは1955年に開催されたアジアやアフリカ諸国の連帯を確認したあのバンドゥン会議が開催された避暑地である。古くから開発され、独特のコーヒー文化が発達しており、街中を歩いているとおしゃれな喫茶店がたくさん見られる。

パジャジャラン大学日本語学科は、2022年のコロナ禍のなかで、作文コンテストの代替としてデジタルマンガコンテストを開催するようになった。パンデミックの影響により従来の作文大会が難しくなり、「日本語で創作する」という点を押さえつつ、リモートで実施できる競技としてデジタルマンガが採用された。このコンテストはパジャジャラン大学に限らず西ジャワ州の大学の日本語学科に所属する学生のみを対象に開始されたが、サムスル先生によると、参加可能な資格を限定したのは、短期間で大量の作品審査が必要になった場合に対応しきれないからということだった。これは裏を返すと、日本語学科に所属する学生だけでマンガコンテストを成立させることができると主催者が想定していたということで、それだけのマンガクリエイターの層が分厚く存在することを意味している。

2025年に開催された第2回大会はインドネシア全土の大学の日本語学科の学生が参加可能となり、私も審査員として参加することになった。「梅雨」をテーマとして作品が募集され、応募作品は同大学のウェブサイトで読むことができる。合計18の作品が投稿され、カラー原稿が多いことが特徴的だ。優勝したエントリーNo. 9「雨は悪いことじゃない」は、特に日本的な「キャラ」をうまく表現できている。

インドネシアは現在2億8千万人の人口を抱えていることもあるが、それでも日本語学科だけでマンガコンテストを行うことができるというのは、それだけ同人マンガの裾野の広さを示していると言えるだろう。サムスル先生によればWEBTOON等でプロとして活動する学生も存在するらしく、大学の日本語学科がコミフロに出店するアマチュアのクリエイターたちが力を貯める場ともなっているようだ。

パジャジャラン大学のデジタルマンガコンテストはコロナ禍の最中に生まれたイベントだが、同イベントを含む「文化祭(Bunkasai)」は半世紀以上の歴史を持つイベントである。同大学の文化祭は「日本語日本文化週間(Pekan Bahasa dan Budaya Jepang)」として開始され、1973年の第1回開催以来、2025年で第50回の節目を迎えた。

サムスル先生にベテランから聞いてもらった創設当初の「日本語日本文化週間」の様子は、1週間にわたって開催され複数の大学が参加するアカデミック・コンテストというものだ。弁論、作文、漢字、習字、聴解、仮名、朗読といった競技を設定し、それぞれの大学の代表者が競い合い、最もよい成績を収めた大学がグランドチャンピオンとしてトロフィーを獲得するというイベントだった。日本語能力試験が最初に行われたのが1984年なので、それ以前は文化祭の成績が西ジャワ州の大学の日本語教育レベルの指標として機能した。文化祭でチャンピオンになった大学は日本語のレベルが優れているということになり、新入生にとっては大学に入る理由となったそうだ。当時は弁論大会が最もステータスが高く、優秀な学生しか参加できなかった。西ジャワ州で優勝した学生は全国大会に進出し、さらに全国で優勝したら日本への航空券が贈られた。

1980年代以降、日本語能力試験が開催されるようになり、また各大学が独自に文化祭を行うようになったため、アカデミックなイベントから友好・交流や文化紹介の色合いが強くなった。ポップカルチャーの浸透によって、現在はアカデミックな競技というよりは、アニメ・マンガ・コスプレやJ-POPライブなど、参加型のフェスティバルとしての性格が前面に出ている。

「コミフロ」が2012年に始まったときに、その母体がインドネシア大学の日本文化イベントであったことも考え合わせると、パジャジャラン大学の文化祭のようなイベントが、インドネシアにおける日本のポピュラー文化の受容の下支えをしてきたことは想像に難くない。1990年代のアメリカ合衆国における日本のアニメのブームの背景に大学のアニメクラブの存在があったように、インドネシアの大学における日本語学科ならびにこれらの学科が主催してきた日本文化関連イベントは、インドネシアにおける日本語学習・普及を支えてきただけでなく、日本のポピュラー文化への関心の拡大とともに形を変え続けてきたのだろう。

しかし、その姿もまだ変容の途中である。「コミフロ」の会場を見てみると、日本のポピュラー文化だけでなく、韓国の男女アイドルをモチーフにしたクラフトグッズや同人マンガも混じっている。こうした韓国関係のグッズを販売している若者に話を聞いてみると、大学の日本語学科に在籍しているというパターンが何件かあった。インドネシアではまだ韓国語を学ぶことができる大学のプログラムが少なく、本当は韓国がいちばんの関心の対象なのだが、仕方なく日本語学科に進学したという話も聞いた。だとすると、「コミフロ」やインドネシアの大学の日本文化関連イベントも、さらなる変化の途上にあるのかもしれない。

脚注

information

コミック・フロンティア(Comic Frontier)

会期:2025年5月24日(土)、25日(日)

会場:インドネシア・コンベンション・センター

入場料:1日あたり75,000インドネシア・ルピア

https://comifuro.net/

※URLは2025年10月23日にリンクを確認済み