タニグチ リウイチ

写真:小野 博史

日本のマンガやアニメ、ゲームへの世界的な関心が高まるなか、それぞれの分野に関連した品々を収集・保管し、後世に残すアーカイブ活動が注目を集めています。国立新美術館で2025年6月14日(土)から22日(日)まで開催の「のこす!いかす!!マンガ・アニメ・ゲーム展 in Tokyo 2025」は、マンガの雑誌や原稿、アニメのセル画、ゲームセンターで動いていたゲーム機などを展示し、これらのメディア芸術がどのように生み出されたのかを見せて、アーカイブ活動が持つ意義を伝えるものとなりました。

「のこす!いかす!!マンガ・アニメ・ゲーム展」は、文化庁が取り組んで来たマンガやアニメ、ゲームをはじめとしたメディア芸術のアーカイブ活動に取り組むネットワークを支援する「メディア芸術連携基盤等整備推進事業」の成果と調査で見えてきた国内のさまざまなアーカイブ活動を紹介する展覧会として開かれた。2024年11月23日(土)から2025年3月31日(月)まで、京都国際マンガミュージアムで開催され、2025年6月に展覧会タイトルに「in Tokyo 2025」と付して東京展が開催された。展示室が広くなったことから、展示物が増えてより深く各分野のアーカイブ状況がわかるようになっていた。

展覧会では、会場入り口に掲げられた案内ポスターをまず見て、懐かしいと思った人が大勢いそうだ。すがやみつる氏のマンガ『ゲームセンターあらし』(1979~1983年)の主人公・石野あらしがキービジュアルとして描かれていたからだ。

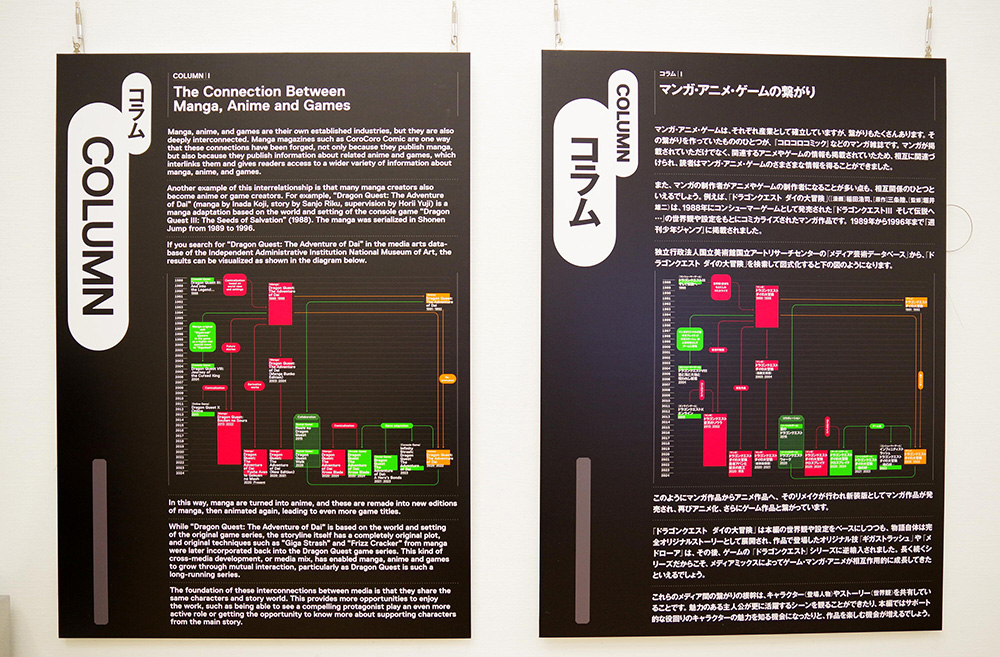

展覧会の冒頭には、文化庁が連携基盤事業でどのような取り組みを行って来たかを紹介するパネルを展示。また、マンガやアニメ、ゲームがどのようにつながっているかを、『DRAGON QUEST -ダイの大冒険-』という作品を軸にして、相関図を添えたコラムを展示して、三つの分野が同じ場所で展示を行っている意味を伝えていた。

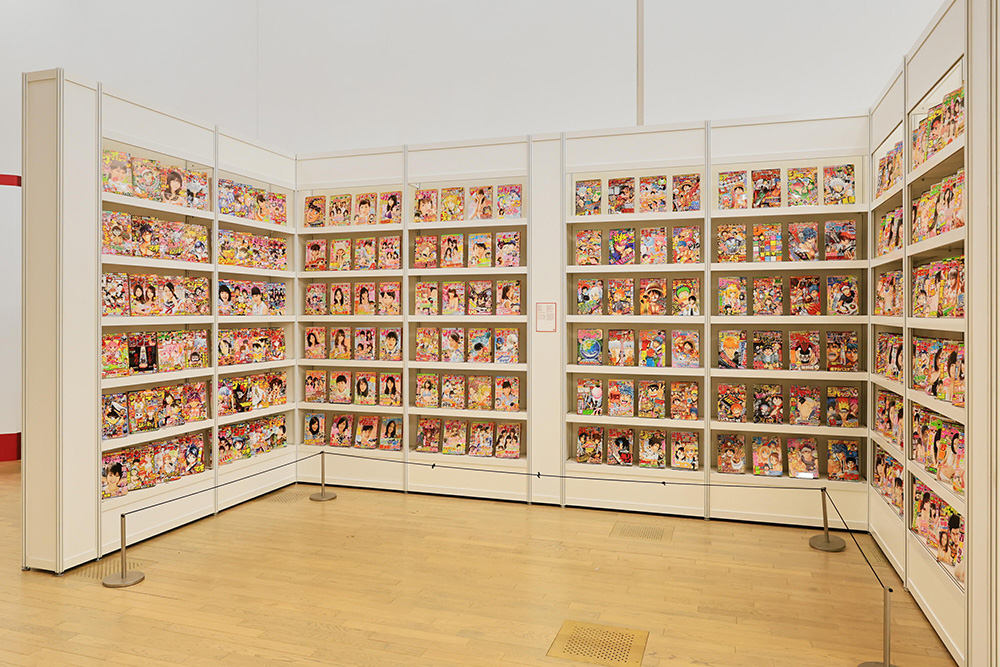

その後、マンガ分野、アニメ分野、ゲーム分野でそれぞれの事業成果を展示していった。マンガ分野は、冒頭に『週刊少年チャンピオン』『週刊少年ジャンプ』『週刊少年サンデー』『週刊少年マガジン』の少年マンガ週刊誌がそれぞれ1年分ほど並べられ、マンガのキャラクターやアイドルの表紙で人目を引いていた。

1年分の週刊少年マンガ誌だけで壁1面の号数が発行されるなら、他のマンガ誌も含めてどれだけの量が出されているのか。それが過去から現在までどれくらい積み重なっているのか。想像するだけでも驚きを得られる展示だ。単行本と違いマンガ誌は読み捨てられることも多く古いものになると収集が難しい。本展では京都国際マンガミュージアムの所蔵品を通して、そうした収集・保管活動がしっかりと行われていることを示していた。

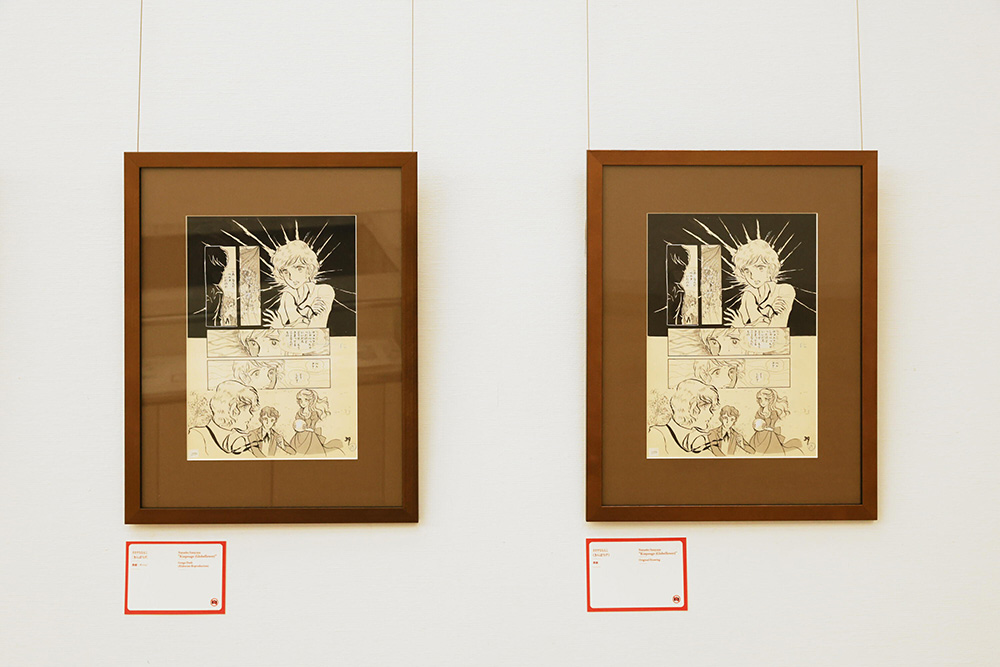

マンガの場合は、秋田県にある横手市増田まんが美術館が取り組んでいるような、マンガ原稿の保管もアーカイブ活動における重要な柱となる。本展でも、土田世紀の『編集王』(1993~1997年)などのマンガの原画を展示。また、「漫画正倉院」プロジェクトの一環でつくられた、ちばてつやの『あしたのジョー』(1967~1973年)のラストシーンのレプリカなども展示されている。ペンのタッチや修正の様子がわかり、創作の過程に触れられる原画を残しておく意義を感じさせていた。

ユニークなのは、こうした貴重な原画が展示の過程で劣化する可能性も考慮して、精緻な複製をつくって展示できるようにする取り組みが行われていることだ。「原画’(ダッシュ)」と名づけられた再現画は、褪色した原稿の色味や写植部分の立体感が感じ取れるくらいに、元の原画が再現されている。展示先でもしもの事態に陥っても、元の原画に影響が及ぶことがないため、安心してマンガ原画の展示活動を行えるようになったそうだ。

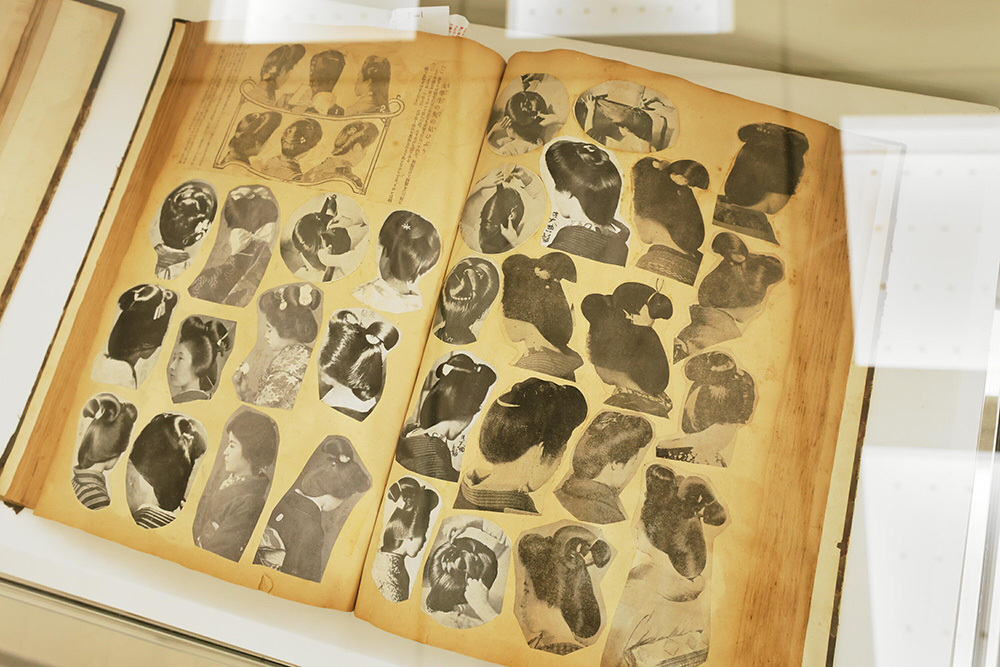

こうした刊本と原稿以外にも、マンガの創作にはさまざまな過程が存在する。展覧会ではマンガ家が海外旅行の際に撮影して、後に創作の参考にしただろう風景写真を集めたアルバムや、さまざまな表情を集めてスクラップした制作ノートも展示していた。マンガが原稿から印刷物になる過程でつくられた、版下であったり金属製の印刷原版であったりも展示。デジタル時代となった現代にかつてのマンガの制作工程を伝え残すためにも、こうした中間生成物を収集・保管する意義があることを伝えていた。

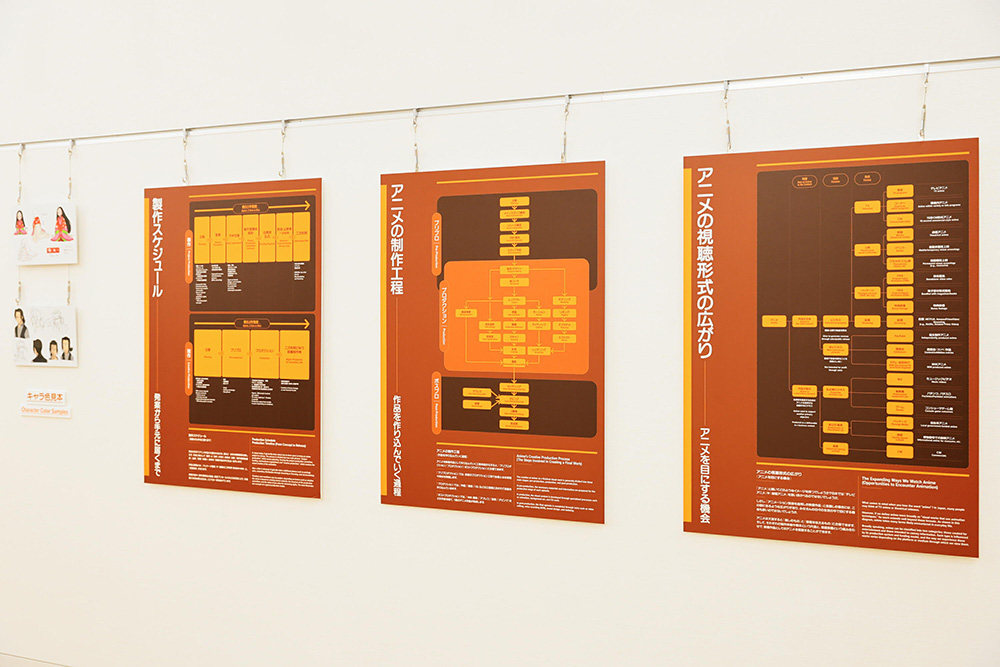

アニメ分野は、絵コンテや設定画、セル画、原画、動画といったアニメーションの制作過程で発生する「中間生成物」を展示していた。また、アニメーションが企画され実際に制作されて、放送なり上映されるまでの流れをパネルで説明して、視聴者や観客が実際にテレビや映画館で観るアニメが、どのようなプロセスを経てつくられているのかをわかるようにしていた。

展示ではやはり、セル画に目が向かう人が多いようだった。本展のキービジュアルにも登場している『ゲームセンターあらし』の、1982年に放送されたテレビアニメで使われた貴重な本編セルで、当時見ていた人には懐かしく映っただろう。

アニメ制作工程のデジタル化が進んだ現在、商業アニメでセルは使われなくなっており、若い人には物珍しかったかもしれない。本展では、動画の線をセルに転写するトレスマシンを置いたり、本展のために新しくつくられたセルを使い、違う絵が描かれたセルを何枚も重ねることで、一つの画面をつくり出していることがわかる展示も行ったりして、セル時代への理解を促していた。

セルについては、アニメーション研究家の原口正宏氏が1990年の『月刊アニメージュ』に連載した、セル画がつくられるまでの過程や、使われているセルなりトレスマシン、絵の具と言った機材や部材に関する研究をまとめたパネルを展示。東京展では英訳も行って、海外の人でも日本のアニメ制作の技術史がわかるようにした。

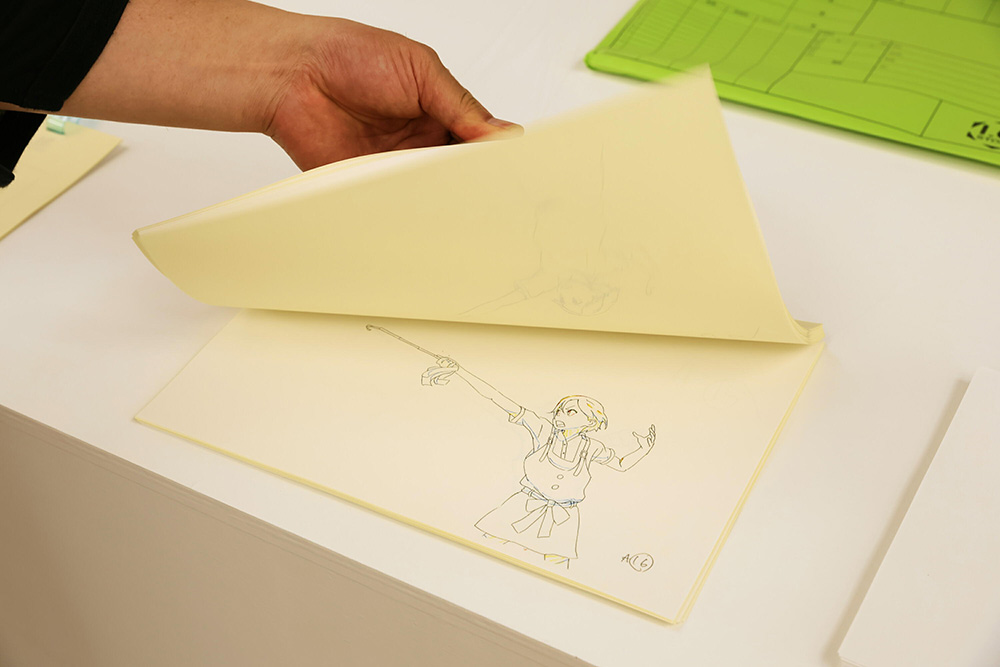

アニメがパラパラマンガのように少しずつ違った絵を何枚も重ねて動いているように見せていることは知られた話。展示では、プロダクション・アイジー制作の『わすれなぐも』(2012年)という作品で、実際に描かれた原画や動画の複製物を束ねたものを置き、手で持ってパラパラとめくると絵が動いているように見えるようにしていた。

ゲーム分野は、特にかつてゲームセンターに通ってアーケードゲームを遊んだ人にとっては、とても楽しい展示になっていた。本展では「見える収蔵庫」を実験的につくり、セガのレースゲーム『アウトラン』(1986年)のゲーム機筐体を置いていた。また、セガのシューティングゲーム『スペースハリアー』(1985年)を実際に遊べる状態にして設置して、当時遊んだ来場者を懐かしがらせていた。

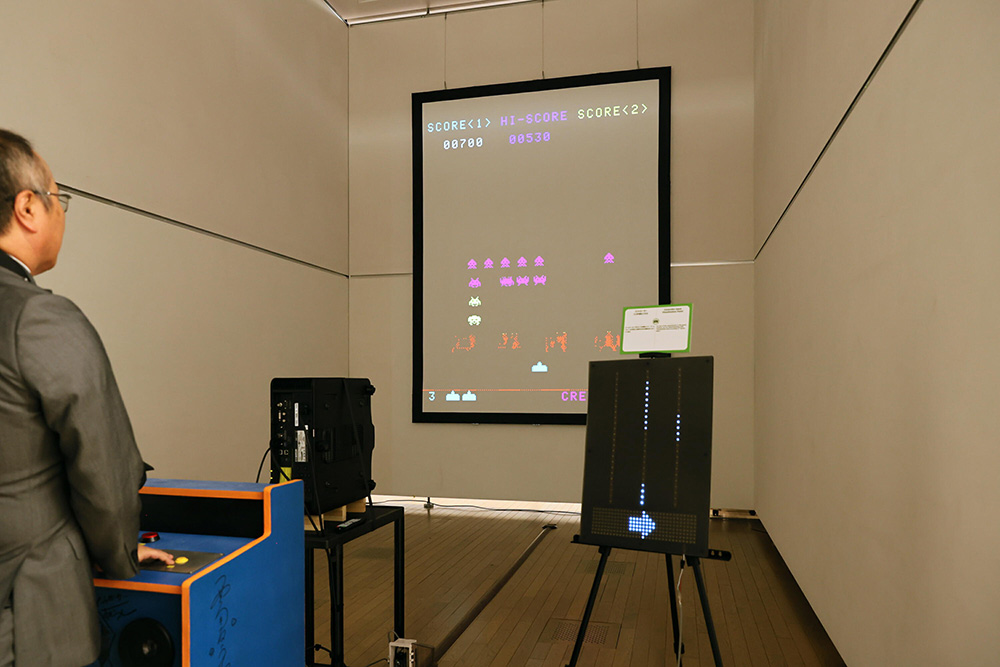

さらに、インベーダーブームを巻き起こし、日本人のビデオゲームへの関心を爆発的に高めたタイトーの『スペースインベーダー』は、大きなスクリーンに投影されたゲーム画面を見ながら遊べるようになっていた。ボタン操作の様子をトレースするモニターも置いて、ゲームがどのようにプレイされるかを可視化する試みも行われていた。

こうした業務用ゲーム機は、家庭用ゲーム機やゲームソフトとあわせてゲームの歴史を語る上で重要な存在だが、時間の経過とともに劣化が進み、部品の供給も途絶えて、ゲームセンターに置いてあった当時の状態で保存することが難しくなっていく。本展では、愛知県犬山市でこうしたアーケードゲーム筐体の動態保存に取り組んでいる日本ゲーム博物館の協力で、ゲーム筐体を修理している作業部屋の様子を展示室内に再現。基板やリレーなど多彩な部品を集め、修理して動く状態を維持していることを紹介していた。

ゲーム作品ができるまでの企画書や仕様書などもゲーム文化の資料であり産業としての価値を語る上で重要だ。展覧会には当時のエニックス(現スクウェア・エニックス)が手掛けたゲーム『ワンダープロジェクトJ 機械の少年ピーノ』(1994年)の開発の際につくられた企画書やアニメーションのイラスト、ゲームタイトルを募集した雑誌などが展示されて、一つのゲームが生み出されるまでのプロセスが掴めるようになっていた。

本展では、業務用ゲーム機が展示の中心となっていたが、ゲーム分野には家庭用ゲーム機や携帯型ゲーム機もあって、これまでにリリースされた多彩なハードや膨大な数のソフトの収集・保存が課題となっている。近年は、スマートフォン上で楽しむアプリゲームやPCをネットに接続して遊ぶオンラインゲームが主流となっており、パッケージとして残すことの難しさも取り沙汰されている。

マンガ分野もデジタル配信される作品が増え、書籍化されない作品も少なからず発生している。アニメ分野もサブスクリプションの配信プラットフォームで提供されるものが増えて、放送を録画したりパッケージを収集したりといった保存方法では対応しきれなくなっている。マンガ・アニメ・ゲームのアーカイブ活動において、過去の作品に関連する品々の保存とともに、新しい時代の作品をどのようにのこしていくかも含め、考えることはまだまだ多い、。

information

のこす!いかす!!マンガ・アニメ・ゲーム展 in Tokyo 2025

会期:2025年6月14日(土)〜22日(日)

会場:国立新美術館 展示室2B

入場料:無料

主催:文化庁

https://nokoika.macc.bunka.go.jp/

※URLは2025年7月1日にリンクを確認済み