執筆・編集:山﨑 裕也(編集者、ライター)/収録・編集:坂本 麻人(Whole Universe)

メディア芸術の4分野(マンガ、アニメーション、ゲーム、メディアアート)でデジタル化が進むなかで、アーカイブの対象範囲が、有体物だけでなく無体物も含まれるようになってきています。そのような現状と課題を可視化し、関係者間の意見交換をすることを目的に、令和6年度メディア芸術連携基盤等整備推進事業「メディア芸術分野のアーカイブの情報流通に向けた調査研究」の一環で「メディア芸術アーカイブ現状可視化ワークショップ」が行われました。本記事では、その実施報告とともに、このワークショップを運営した国際大学GLOCOMより逢坂裕紀子さん、ワークショップに各分野より参加された具本媛さん(マンガ分野)、山川道子さん(アニメーション分野)、井上明人さん(ゲーム分野)、森山朋絵さん(メディアアート分野)にご参加いただき、トークセッションを通してアーカイブの現状と今後について考えます。

逢坂 それでは「メディア芸術分野のアーカイブの情報流通に向けた調査研究何をアーカイブすべきか〜ワークショップから考える収集、保存の目的と課題」のセッションを始めたいと思います。まずは、国際大学GLOCOMの逢坂より、令和6年度メディア芸術連携基盤等整備推進事業「メディア芸術分野のアーカイブの情報流通に向けた調査研究」の一環で実施された、「メディア芸術アーカイブ現状可視化ワークショップ」の開催報告をさせていただきます。

本ワークショップの開催目的は、アーカイブの情報流通のあり方についての将来検討を視野に、メディア芸術分野のアーカイブに対する理解、課題の共通性と多様性を明らかにすることにあります。メディア芸術のアーカイブに関する現状と課題を可視化し、関係者間の意見交換を通じてアーカイブの在り方を模索することを目的としています。

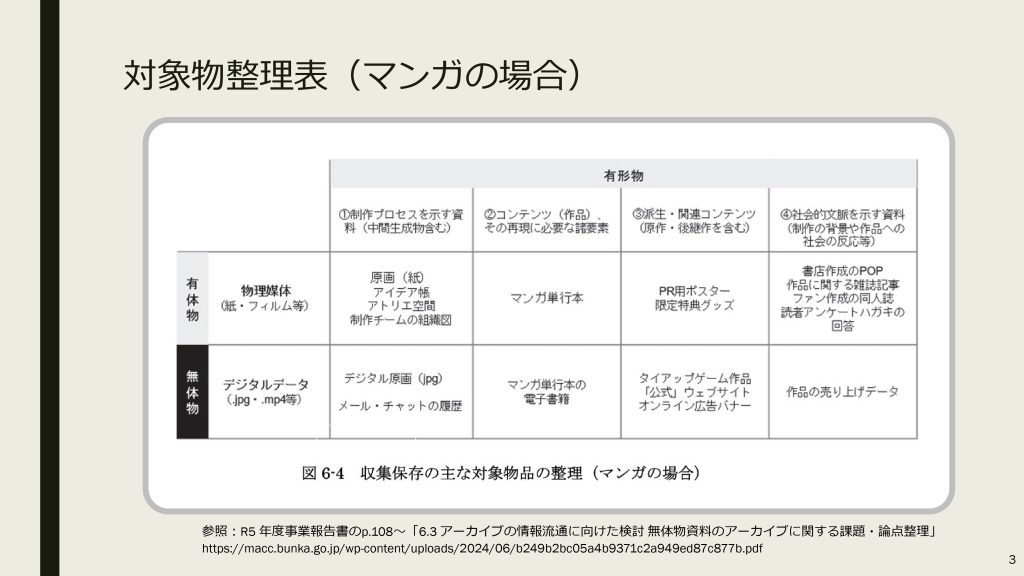

本ワークショップに先立って、令和5年度には、マンガ・アニメーション・ゲーム・メディアアートの4分野における収集・保存対象物を整理した「対象物整理表」を作成、公開しました。例として、マンガ分野における対象物整理表をご紹介します。

アーカイブの対象物について、横軸では、制作や受容における段階ごとに分類しています。具体的には、①制作プロセスを示す資料、②コンテンツ、作品そのもの、またその再現に必要な諸要素、③派生・関連コンテンツ、④社会的文脈を示す資料の4つの分類です。さらに、縦軸では、いわゆるアナログ資料などの形を有する「有体物」と、デジタル資料などの「無体物」を分け、全部で8個のカテゴリを用いて分類しました。

本ワークショップは、2024年10月19日(土)の13時から16時まで、国際大学GLOCOMにて開催されました。主催は文化庁であり、運営は国際大学GLOCOMが担当しました。

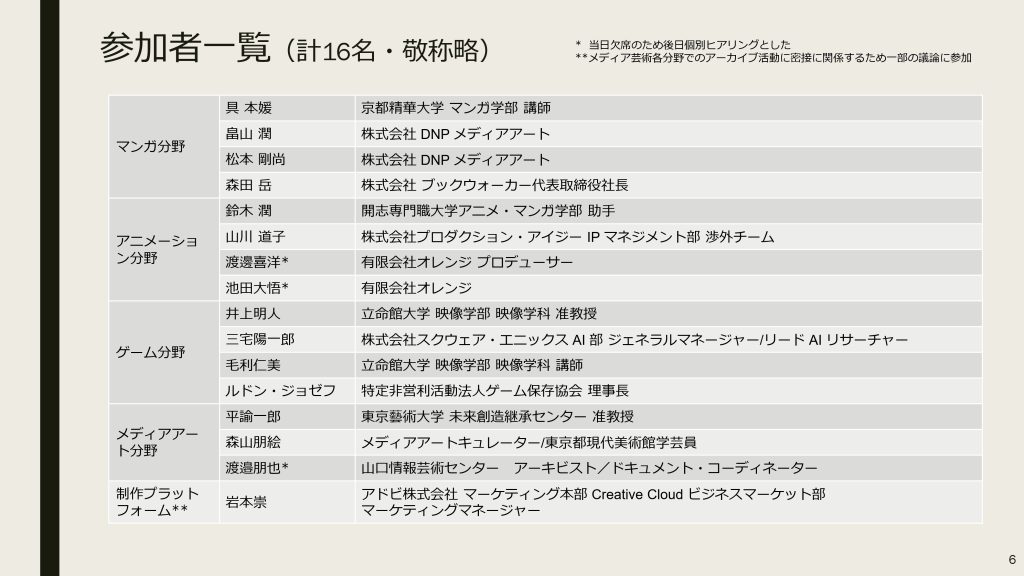

ワークショップには、マンガ、アニメーション、ゲーム、メディアアートの4分野における実務家や研究者など、多様な関係者にご出席いただきました。出席者はこちらのリストにある通りです。

Adobe株式会社岩本様にも一部の議論にご参加いただき、デジタルコンテンツの制作から保存・管理までに密接に関わるプラットフォームを提供するお立場からご知見を提供いただきました。

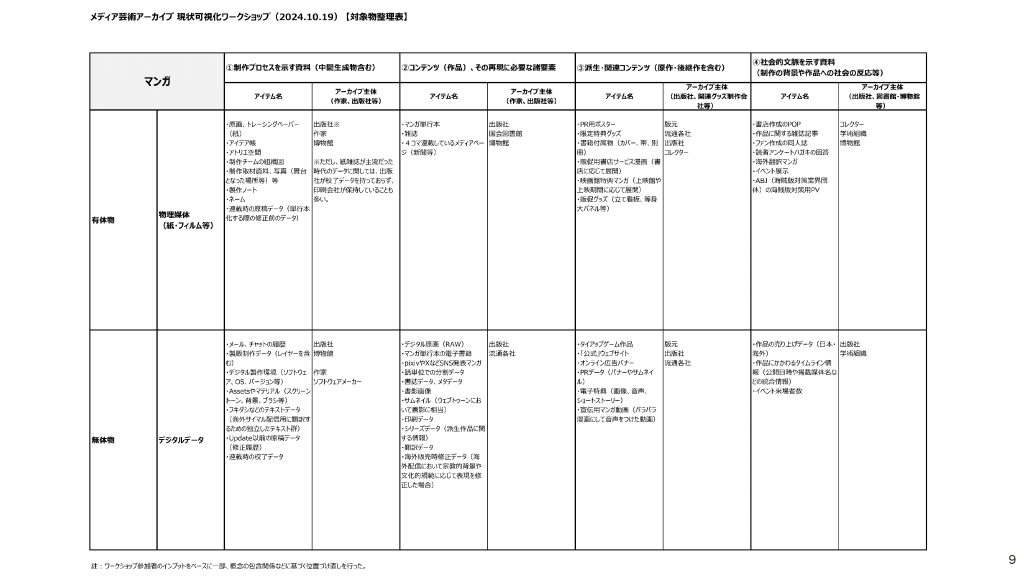

ワークショップの前半は、参加者が分野別に集まって、「アーカイブ対象物整理表の精緻化」を行いました。

続いて、アーカイブの関係主体の整理を行いました。こちらは、収集保存の対象となるアイテムを誰がアーカイブしているか、あるいは誰がアーカイブすべきかについて、同じく整理・検討を行いました。

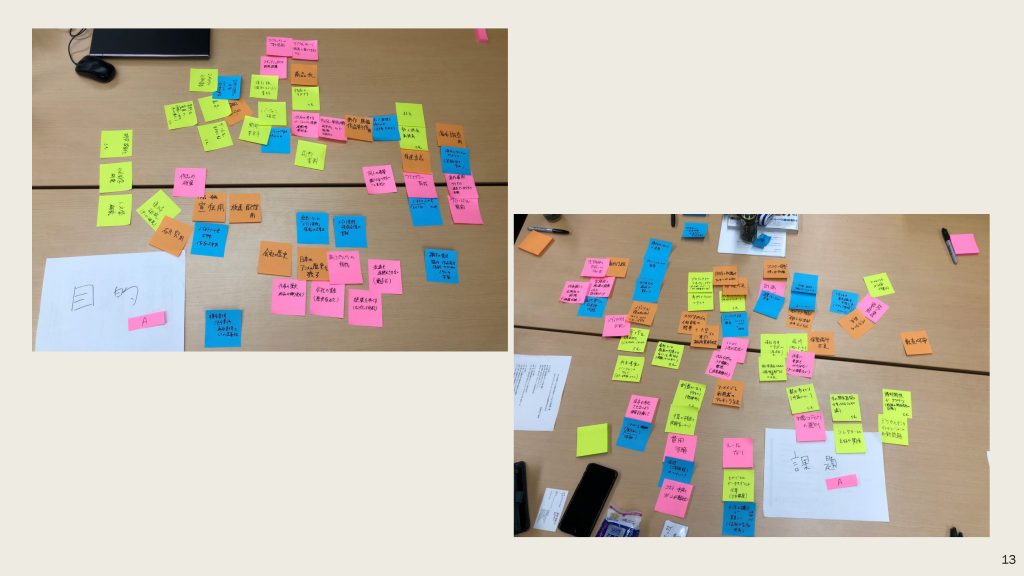

後半には、分野間の共通性と多様性の抽出について、分野を横断してディスカッションを行いました。参加者には、まず自身の分野におけるアーカイブの目的や課題を付箋に書き出してもらい、そのあと付箋に書かれた内容のグルーピングやマッピングを通じて、整理・検討を行いました。付箋を、分野ごとに色分けすることで、どの分野の目的や課題であるかが一目で判別できるようにしています。これにより、アーカイブの目的と課題について、分野間の共通性や多様性を抽出することを試みました。

ここからは、本ワークショップで得られた知見および考察についてご報告いたします。

まず、収集・保存対象物の範囲に関わる共通理解です。収集・保存対象の範囲について、多くの参加者は「作品」だけでなく「制作過程を示す資料」も重要と認識していました。しかし、中間生成物が膨大になる場合や未完成・未公開のものをどこまで収集すべきか、明確な基準がない点が指摘されました。

さらに、「作品の受容や社会的背景」の保存については分野ごとに温度差があり、ゲームではユーザーの受容や文脈の記録が重視される一方、マンガやアニメーションでは作品そのものの保存が中心でした。また、プロモーション目的の短期使用資料の保存の是非についても意見が分かれました。

続いて、収集・保存の関係主体に関わる共通理解についてです。収集・保存の主体について議論を進める中で、商業的な性質を持つマンガ出版社、アニメーション制作会社、ゲーム制作会社などの企業は、自社のリソース、つまり空間や人員などを収集・保存に割く場合に、それが事業的な利潤につながるかどうかが大きな判断基準となります。単なる保存活動だけではビジネスモデルに直結しにくいため、アーカイブの維持に関してはなんらかの根拠が求められます。

また、作家自身の意向も収集・保存に大きく影響します。中間生成物については、作家ごとに考え方が異なり、保存や継承に積極的な者もいれば、関心がない者、さらには中間生成物が保存されないことを望む者もいるという状況が浮かび上がりました。さらに、作家の死後、中間生成物が遺族に相続されると資産として評価され、相続税の対象となる場合があり、経済的負担から売却や廃棄される可能性が指摘されました。

収集・保存の関係主体に関するもう一つの重要な論点として、対象物の形式が収集や保存に大きな影響を与える点が挙げられました。

ゲーム、マンガ、一部のアニメーション作品は、複製芸術としての性質があり、物理的な形で販売される場合には、購入することで所有権を得ることができます。そのため、有体物として流通する作品は比較的収集・保存がしやすいと考えられます。

しかし、デジタルデータの形でのみ存在している場合は、収集・保存に関して大きな課題が生じます。特に、著作権との関係でどの程度まで保存が認められるかが分野ごとに異なり、統一的な方針を打ち出すことが難しい状況です。

例えば、ゲームやアニメーションのデジタルコンテンツは、配信プラットフォームの仕様やライセンスの制約によって、収集・保存の手法が制限されることが多く、商業的な利用と文化的保存のバランスをどのように取るかが課題となります。著作権法の枠組みを考慮した上で、収集・保存のあり方を検討し、それぞれの分野に適したアーカイブの仕組みを構築することが求められます。

さらに、ワークショップでは、収集・保存を行う際の課題について、共通する問題点が指摘されました。そのなかでも特に重要なのは、保存スペースやそのための財源の確保、そして保存に関わる人員の確保です。これらの課題は、企業、大学、美術館といった第三者的な組織のいずれにおいても共通しています。

特に、マンガ、アニメーション、ゲームといった事業として成り立っている分野においては、収集・保存活動が直接的な利潤を生まない場合、いずれの関係主体においても、その活動を継続することが難しくなる傾向が見られます。

一方で、採算性にこだわらない個人コレクターや作家自身が、自らの作品や資料を収集・保存するケースもあります。しかし、コレクターの高齢化や作家の死去に伴い、それらのコレクションが散逸するリスクが指摘されました。特に、個人が所有する資料は、適切な保存の仕組みが整っていなければ、そのまま失われてしまう可能性が高いのが現状です。

このように、収集・保存を行う際の課題は多岐にわたり、十分な支援や制度の整備がなされなければ、長期的な保存の実現は難しいことが伺われました。

最後に、アーカイブの情報流通のあり方へ向けた示唆と課題を述べます。今回議論する中で、デジタルデータ(無体物)の保存・活用に関する特有の課題が浮かび上がりました。アナログ資料と比較すると、デジタルデータは歴史が浅く、その流動性の高さから汎用的な概念として整理することが難しいとされています。さらに、開発・制作環境の情報は競争力に直結するため、企業が外部と共有しにくいという課題もあります。

また、デジタルデータは複製・再生が容易であるため、流出リスクや売り上げへの影響を懸念する声もありました。このため、関係者間での共通理解の形成が難しく、それに基づいた情報流通の促進が進まない現状が指摘されました。

こうした課題を解決するための一つの手段として、「官民連携の対話プラットフォームの形成」が有効であると考えられます。政府が関係者間の対話を促し、異なる利害関心を持つステークホルダー同士の理解を深めることは、信頼醸成にもつながります。加えて、プラットフォームを通じて、各ステークホルダーが主体的にアーカイブの取り組みを進められる環境を整備することが重要です。

具体的には、ガイドラインの策定、データ標準化の推進、成功事例の共有などを進めることで、アーカイブの情報流通を円滑にし、関係者が共通認識を持てる仕組みを作ることが求められます。このような枠組みを確立することで、デジタルアーカイブの持続可能な運用が可能になり、メディア芸術分野全体の保存・活用の発展につながると期待されます。

以上で、ワークショップの報告を終了します。ここからは、モデレーターのメディア芸術キュレーター、森山朋絵さんにお渡しいたします。

森山 逢坂さん、ありがとうございました。本日のモデレーターを務めますメディア芸術キュレーター森山朋絵と申します。普段は東京都現代美術館にて勤務しております。昨年、「メディア芸術アーカイブ現状可視化ワークショップ」に、4分野の皆さんと参加させていただきました。本日の後半は、そのワークショップから考える「収集、保存の形」というテーマで、ディスカッションを展開していきたいと思います。

本日は、メディアアート領域の森山の他に、マンガ領域から具さん、アニメーション領域から山川さん、ゲーム領域から井上さんに参加いただいております。

具 マンガ分野から参加している具本媛と申します。京都精華大学マンガ学部の教員と、同大学のマンガ研究センターの研究員も兼ねています。

山川 山川道子と申します。アニメーション制作会社である、株式会社プロダクション・アイジー IPマネジメント部 渉外チームに所属し、社内のアーカイブを担当しています。

井上 井上明人と申します。立命館大学映像学部で教員をしております。立命館大学にゲーム研究センターがありまして、そちらのスタッフも兼任しています。

森山 早速ですが、昨年のワークショップを、皆さんと一緒に参加させていただいて、色々な共通の悩みがあるんだと、発見がありました。まず、ワークショップに参加された感想から伺っていきたいと思います。

具 そうですね、私はアカデミックな立場から参加させていただきましたが、出版社や印刷会社の方々もいらっしゃって議論ができたのは収穫でした。

山川 私は、アニメの制作会社という立場ですが、大学でアニメ-ション分野を取り扱っている方や、出版社としてアニメの制作会社と関わりを持ったことのある方など、それぞれバックグラウンドが多様で、付箋を書いて机の上に並べたわけですけども、皆さんの視点が違うんですよね。

自分では、重きを置いてない部分でも、それぞれの立場からすると、とても大事なことがある、ということが分かり学びに繋がりました。

井上 ゲーム分野からの視点では、ゲーム分野以外の分野でも、無体物の保存が大変であるという点や、いくつかの問題で近い悩みを抱えているという点が特に興味深かったです。

森山 メディアアートの分野では、美術館や大学といった制度の中で活動する立場の人々と、研究者や独立系のリサーチャーのように個人で探求を続ける人々が、それぞれどのように関わっていくのか。このワークショップでは、その関係性について考える課題をどう乗り越えていくかについても、話し合う場になりました。

ワークショップでは、4つのカテゴリーに色分けしてディスカッションを行いました。マンガ領域はピンク、アニメーションはオレンジ、ゲームはイエロー、メディアアートはブルーといった具合に、付箋を活用して議論のポイントを整理していきました。こうすることで、普段は別々の領域にいる人たちが、それぞれの課題を共有しやすくなったんです。

最初はそれぞれの領域がバラバラで、課題も異なるように見えました。でも、話を進めていくうちに、「結局、みんな同じような問題を抱えているんだ」と気づく瞬間がありました。その瞬間、自然と団結するような感覚が生まれて。普段は独立して活動することが多い分野だからこそ、こうして横のつながりを持てる場があるのは、とても励みになりますね。

森山 有体物と無体物というお話が出ました。有体物をコレクション・保存していくということは想像がつきやすいですが、無体物をどのように残していくかという事については、中間生成物も含めてどのようにお考えですか?

具 そうですね。ワークショップでは、付箋が無体物の方にたくさん貼られていましたが、マンガの方はデジタルに移りつつある状況だと思います。

例えば、CLIP STUDIO PAINTというマンガ制作ツールが、現在マンガ業界の主流になっていますが、実際、私が教えてる現場ではProcreateを使う学生も多いです。このような中間生成物をアーカイブするとなると、制作のデータ自体だけでなく、今後メジャーになっていくツールやプラットフォームの制作環境もバックアップしていかなければならなくなる、という問題もあります。

画像データとして保存する方向もありますが、今後、jpegやpngといった画像形式も永遠に続くとは限りません。

森山 早くも核心に触れてきましたね。ファイル形式やプロジェクトデータ形式、OSやソフトのバージョンなどのプラットフォームの問題は、各分野が共通に持ってる課題ではないでしょうか。

山川 おっしゃる通りですね。アニメ業界で言うと、1990年の最初の頃からデジタル着色といって、色を塗る工程がセル画からデジタルデータに切り替わりました。

当時は、日本のソフトウェアはまだなくて、海外からのソフトウェアに依存していた時期がありました。そして、今は日本のソフトウェアが出てきて、海外のソフトはサービスが終了してしまいました。なので、ソフトが使える環境をある段階まで残しておいて、jpegやpng、tif等、何かしらの形式に変換をして残すという作業をあるところまではしてました。しかし、フォローしきれてないデータもバックアップデータの中にはあり、開こうとすると、開けません、という自体がおそらく起きているとは思います。

先ほどおっしゃってたjpeg、png、tif等オープンソースの形式は、どこかがサービス終了したとしても、中身が閲覧できる別のプラットフォームを作れる可能性はあるとは思います。

Photoshopデータも、そのようにフリーのソフトウェアで開けるようにはなりましたので、ある程度安心はしています。

どちらかというと、現在のデジタル作画、線を引く作画の方ですね。こちらのソフトウェアがいつどの段階で見れなくなるのかという問題が、まだ未知数です。

今後大量に出てくる可能性を秘めているので、まさにマンガと同じように、ある段階であるソフトに依存してた作品データが全て見れなくなるという可能性が出てきます。次々と問題が起きてくるというよりは、「次は何か」を探し続けるというタスクが常に与えられているという状況ですね。

井上 ゲーム分野に関しても、山川さんに整理していただいたような話がたくさんありまして、ハードウェアがどんどん変わるたびに動作環境の確保が問題になる、ということが起こっています。

初代PlayStationのソフトが、PlayStation 2でも動くという時期はありましたが、PlayStation 4や、PlayStation 5で初代PlayStationのソフトが動くかと言うと、動かない。その辺りは、どんどん次の環境が出てくる中で、人員やコストと天秤にかけて、移植をやるかどうかということになってきます。

あまり売れなかったゲームが、後から振り返ってみれば実は重要だったというケースもあり、そういった流通量の少なかったゲームには、ほとんどアクセスできなくなっているというのが現状です。

どんどんハードウェアやOSが新しくなっていく中で、当時のハードウェアの環境自体を、デジタル上で再現しようとするエミュレーションという技術が最近は伸びてきています。エミュレーションの普及で、昔のゲーム環境そのものを残すというプロジェクトも、マニアックな分野では出現しつつありますね。

もう1つ、ゲーム分野特有の話で、オンラインゲームの問題があります。例えば、オンラインゲームのサーバーを、運営企業に「文化事業だから残してほしい」とお願いしてサーバー代を企業に負担して払い続けてもらうことは現実的に難しいです。加えて、オンラインゲームの場と、その場にいるユーザーの人たちの盛り上がりもアーカイブしにくいものです。

森山 メディアアート領域について言うと、もちろん作品そのものも重要だけれども、それに付随する「形のないもの」をどう考えるかということが、すごく大事になってきています。

例えば、作り手の跡が見えるもの、これは形のあるものですよね。でも、作った本人が語ったこと、制作のプロセスで生まれた試行錯誤の跡って、意外と残らないんですよ。

また、最終的に作品にならなかった中間生成物の扱いも、人によって異なってきます。完成しなかったものはもう捨てるっていう人もいれば、プロセスはプロセスで価値があるって考える人もいる。

最近の流れを見てると、何かと何かの二項対立ではなくて、その間にあるものの大切さに、多くの人が気づき始めてる気がするんですよね。

私たちが普段、美術館で取り組んでいる展覧会には、アニメーションの展覧会もあれば、ゲームやマンガの展覧会をさせていただくこともありますが、ようやく、その展覧会が終わったら終わりじゃなくて、その空間アーカイブを、XRやクロスリアリティなどの技術を使って、残していくべきじゃないかという傾向になってきたんですよね。特にメディアアートやメディア芸術の展示は、そのプロセスが大事です。

森山 何をアーカイブすべきか、今のお話でだんだん見えてきましたが、各領域で今も現在進行形で取り組んでいらっしゃるアーカイブにあたっての課題は、それぞれ同じものとそれぞれ違うものがあるかもしれないですね。まず、どういうものが課題としてあがっていますか?

具 アーカイブについて考えると、私たちが「残してほしい」と思うものが、実際にそれを持っている人にとっては「アーカイブするほどのものではない」と認識されていることがよくあるんですよね。しかも、それが特定のケースではなく、広い範囲で起きています。

逆に、私たち大学側としてはそれほど重要視していないものが、出版社や他の機関にとっては貴重な資料になることもある。だからこそ、こういったワークショップなどを通じて、ネットワークを活用しながら「実はあれが欲しかった」「捨てるなら私に託してほしい」というコミュニティができるのは、とても大事なことだと思います。

ワークショップ当日で心に響いた言葉のひとつに、「アーカイブを頑張っても誰も分かってくれない」という意見がありました。それは本当にそうで、今の段階では価値が認識されていない資料でも、将来的に重要になる可能性がある。でも、そのために今、膨大な労力をかけても、100年後に評価されるのは資料を残した作家であって、アーカイブ自体を行った方ではないんですよね。

森山 担い手がなかなか理解されないという悩みは、色々なところに共通しているかもしれないんですね。

山川 この間のワークショップでも「何が必要なのか」という話題の中で、ある方が「社内向けにちゃんと説明するためにも、どこで展示会をしたのか、どこで発表したのかという記録が大事なんです」とおっしゃっていました。

まさにその通りで、うちの会社もそこそこ歴史が長くなったことで、いろんな経験を積んできて、それが必要だと感じているんですが、逆にそういう経験がない企業だと、「いらないもの」として処分してしまいがちなんです。

個人が「いらない」と思って捨ててしまう危機感もあれば、会社として「ビジネスにならないから捨ててください」という指示があって捨てられてしまう危機感もある。なので、会社として「必要」と言ってくれる場所を増やすことが、ひとつの解決策になるんじゃないかと思っています。

「いつかまた使うかもしれないから残す」という考えはあるんですが、その「いつ」が10年、20年と経つと、「もういらないんじゃないの?」って言われかねない。

社内で企画が難しくても、例えば、美術館側で企画を立てられるかもしれない。他の機関と連携して「ここが必要と言っています」「あそこも必要と言っています」というように、必要としてくれる場所を増やすことが大事なんですよね。

森山 最後に一言ずついただけますでしょうか。

具 もしかすると、私たち4分野だけでなく、理系や工学系の方も交えて議論することで、私たちが「これは難しいな」と頭を抱えていることに対して、具体的な解決策を提示してくれるかもしれないと感じました。分野を横断したつながりを大切にしながら、今後はさらに広げていければと思います。

山川 本日は、無体物を中心に、データの話を主にしてきましたが、私自身は、紙やセル画など有体物の保管から、時代の変化とともにデジタルデータの保管も担ってきた、というキャリアになります。

デジタル面で、ものの保管だけを考えたら、データを入れたハードディスクを保管するということになりがちなのですが、ハードディスクの保管年数は案外短く、常にコピーを取り続けなければならない。それも、正しくコピーし続けないと、タイムスタンプも壊れるし、データも破損します。

そして、データは大事ですが、同時に現物もとても大事です。人の心を動かすのはリアルな手垢のついたもので、両方大切だと思いますね。

井上 非常に色々な刺激をいただいたと思っております。最後にひとつ付け加えたいことがあります。大学側でアーカイブやデータベースに関わる教育をしたとしても、具体的に就職先があるのか、ということが、目下直面している1つの課題となっています。

我々も、何を勉強して何を育てたらそのアーカイブに関われるのか、育てた意味があるのかというのがわからないまま走っている部分もあります。

例えば、ゲームのアーカイブやデータベースを作るための専門的な知識を持つ人を育てるということをしたとして、その技術が就職にどう結びつきますかって言われると、それほど就職に結びつきやすいとは言いにくい。その中で、どういった形であればキャリアの形成も含めて考えていけるのか、というような話は、まさに今後連携すべき重要なポイントだと思っています。

森山 私も、作家の手の跡が分かるもの、作家がNGにした作品、不採用にした作品のアーカイブや、どんどん変更・変換されていくデジタルデータ的な記録、両方をアーカイブしていくことが必要だと思っています。

皆さん、長い時間ありがとうございました。これを持ちまして「メディア芸術分野のアーカイブの情報流通に向けた調査研究何をアーカイブすべきか〜ワークショップから考える収集、保存の目的と課題」のセッションを終了したいと思います。

※詳細の議論は動画をご覧ください

※URLは2025年3月31日にリンクを確認済み

登壇者プロフィール(敬称略)

井上 明人(いのうえ・あきと)

立命館大学 映像学部 准教授

ゲーム研究者。現在、立命館大学映像学部准教授。立命館大学ゲーム研究センター運営委員。ゲームという経験が何なのかを論じる『中心をもたない、現象としてのゲームについて』を連載中。また、ゲームのアーカイブやデータベースに関わるプロジェクトに関わっている。単著に『ゲーミフィケーション』(NHK出版,2012年)。開発したゲームとしては、震災時にリリースした節電ゲーム『#denkimeter』(CEDEC AWARD ゲームデザイン部門優秀賞受賞)や『コモンズの悲喜劇』(ゲーム学会 第19回ゲームコンペの最優秀賞)など。

逢坂 裕紀子(おうさか・ゆきこ)

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 研究員

東京文化財研究所研究補佐員、東京大学文書館特任研究員を経て2023年より現職。地域における文化資源情報やオーラル・ヒストリー収集、文化財のデジタル化とデータベース構築、オープンソースソフトウェアを使ったデジタルアーカイブシステム運用などに携わるなかで、DX時代における文化資源情報や記録の保存と利活用について、社会学的観点から研究を行う。人工知能を利用した公文書の利活用に関する多国籍学際プロジェクトInterPARES Trust AIに参画。

具 本媛(ぐー・ぼんうぁん)

京都精華大学マンガ学部マンガ学科 ストーリーマンガコース講師、国際マンガ研究センター研究員

1980年韓国ソウル生まれ。1992年ドイツへ移民。2001年からBonn大学に在学中、マンガを専攻するため2005年京都精華大学に入学。2009年同大学の博士前期課程に入学、2011年に博士後期課程に進学、2015年満期退学。2013年から関西外国大学でマンガ実技と理論を教え始め、2020年に京都精華大学マンガ学部マンガ学科新世代マンガコースの特別任用講師として就任。2024年から同学科ストーリーマンガコースの専任講師を務める。京都精華大学国際マンガ研究センターの研究員を務めている。

森山 朋絵(もりやま・ともえ)

メディア芸術キュレーター/東京都現代美術館学芸員

1989年より学芸員として東京都写真美術館の創立に携わり、映像メディア展を多数企画。2007年より現職。東京大学、早稲田大学ほかで教鞭を執り、ZKM、マサチューセッツ工科大学、ゲティ研究所招聘滞在後、アルスエレクトロニカ、NHK日本賞、第1回SIGGRAPH Asia議長を歴任。東京都現代美術館にて、名和晃平(2011)、吉岡徳仁(2013–14)、ダムタイプ(2019–20)、ライゾマティクス(2021)らの個展を手がけ、映像装置やテクノロジーと芸術の協働、展示支援システムの研究と実践を行う。日本バーチャルリアリティ学会大会フェロー。大阪芸術大学アートサイエンス学科客員教授。

山川 道子(やまかわ・みちこ)

株式会社プロダクション・アイジー IPマネジメント部 渉外チーム

2001年株式会社プロダクション・アイジーに入社し、制作進行、広報を経てアーカイブ担当へ。 平成28年度文化庁メディア芸術アーカイブ推進支援事業に採択され、アニメ資料のアーカイブについて考えをまとめた「アニメーション・アーカイブの機能と実践」を発表した。 平成30年度デジタルアーカイブ推進コンソーシアム デジタルアーカイブ産業賞 貢献賞受賞 日本動画協会データベース・アーカイブ委員会 アーカイブワーキンググループ座長 。デジタルアーカイブ学会 理事。

ライタープロフィール

山﨑 裕也(やまざき・ゆうや)

編集者、ライター

1996年生まれ。青山学院大学文学部比較芸術学科、イメージフォーラム映像研究所卒。京都芸術大学大学院でサウンド・アートを研究。音楽之友社Webマガジン「ONTOMO」編集部、「ARTnews JAPAN」エディターを経てフリーに。Webサイト「Sound-Art.tech」を運営中。

https://sound-art.tech/