岩崎 宏俊

日本と海外のアートシーンをつなぎ、国際文化観光を目指すアートイベントとして寺田倉庫が主催するTENNOZ ART WEEK 2024が、2024年6月27日(木)から7月15日(月・祝)にかけて開催。オフィシャルフェアパートナーを務めるアートフェアTokyo Gendaiを目的に訪日するアート関係者へのプログラムも充実した内容となっている当イベントのメインプログラムとして、現代美術作家の束芋が海外で活躍する3名のアニメーション作家とともに新作のインスタレーション「触れてなどいない」を発表しました。本作の展覧会は、回遊型の映像インスタレーションと作家それぞれの映像作品の上映で構成されており、複数の鑑賞者が同時にスタートするツアー型鑑賞という形式がとられました。寺田倉庫の空間を舞台に見立てた公演によるインスタレーションとでもいうべき新しい試みの様子をレポートします。

本展のきっかけは、2023年の新千歳国際空港アニメーション映画祭において、束芋が国際審査員を務めたことに端を発している。毎年世界中から2,000作品を超す応募がある本映画祭は、新千歳空港ターミナルビル内のシアターを中心に世界初の空港内映画祭として始まり、昨年でちょうど10回という節目を迎えた(筆者は本映画祭の短編部門選考委員を務めている)1。そこで、国際審査員であった束芋が、ノミネートしていた3名の作家に声をかける形で本展の共同制作につながったというわけだ。参加作家は、アメリカ出身のジョシュ・シャフナー(Josh Shaffner)、セルビア出身のレア・ヴィダコヴィッチ(Lea Vidakovic)、フランス出身のステファン・ヴィユマン(Stephen Vuillemin)の3名で、それぞれが世界各国の映画祭で名を馳せつつ、ペインティング、コミック、学術と短編アニメーションに留まらない活躍を見せている2。

こうしたアニメーション映画祭で活躍する作家たちを俗にインディペンデントアニメーション作家と称することがある。このインディペンデントには、メインストリームに対するカウンターという独立性を意味する場合や、一人でほとんどの工程を行う個人作家という自主性を意味する場合などがある。定義こそ曖昧ではあるものの、基本的にはマーケットに向かない短編作品や個人の世界観を表現する作家が多い。現在は、こうしたインディペンデント作家がメインストリームに躍り出るケースも生じてはいるが、その知名度はまだまだ一部界隈に限られているという印象だ。つまり、世界にはおもしろいアニメーション作家がたくさんいるにもかかわらず、圧倒的に知られていないという状態にあるわけである。そこで、裾野を広げつつ新たな視野や評価軸を設けるという名目で本映画祭は束芋の招聘に至ったわけだ。だが、筆者も本映画祭スタッフ一同も、その後の展開についてはまったく予想していなかった。同じアニメーションであるにも関わらず、近くて遠い映画と美術を主な活動の場とする作家同士の接続は、今後のアニメーションの展開の可能性のひとつとして好意的に受け入れられていくことを願ってやまない。では、いったいどのようなインスタレーションとして結実したのか、順を追ってみていきたい。

束芋は、本展を開催するにあたり、寺田倉庫というアートを保管する空間において持ち込みをかたく禁じられている水や生物などをアニメーションを通して持ち込むことで、そこに幻想とナラティブを発生させようとしたという。このナラティブについては本展の重要な要素の一つとなると思われるので後述するとして、まずは「触れてなどいない」の展示構成をみていきたい。

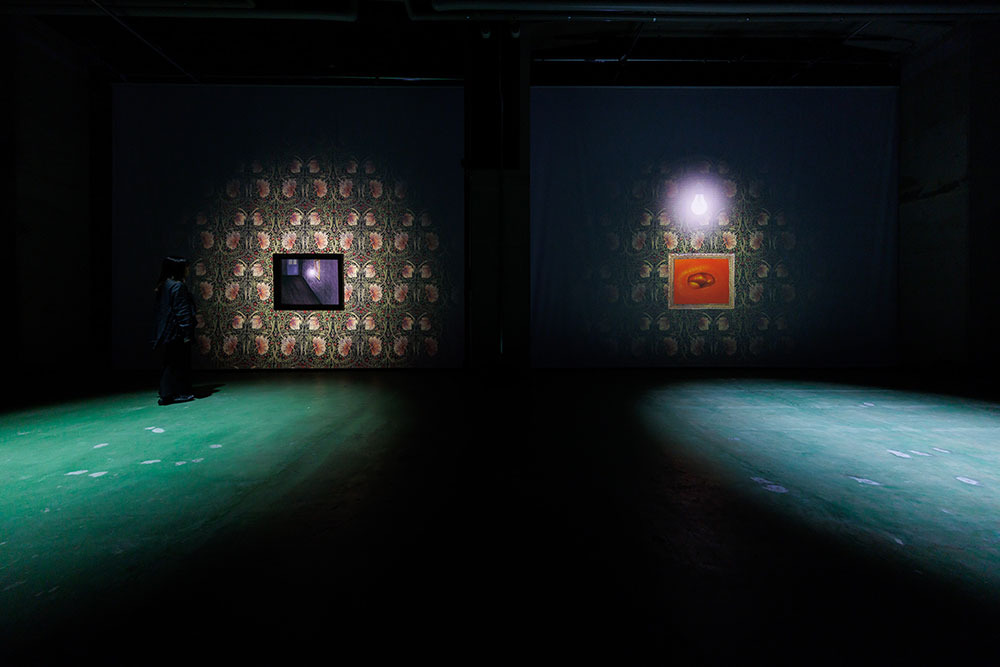

本展は、大まかに四つのエリアに分けることができる。最初のエリア①に進むと、鑑賞者の左側に巨大なスクリーンが現れる。スクリーンには植物柄の壁紙がプロジェクションされており、その中央付近には実物のドアが設置されている。ドアについた窓にはヴィユマンの花のアニメーションが流れ、ドアの周りをひらひらと1頭の白い蝶が飛んでいる。それらの様子を眺めていると、すべての光が消え、次のエリアへと導く誘導灯が点灯する。鑑賞者は、まるで光を追う蛾のように光に導かれて歩みを進める。実際、光の中には蝶やトカゲが映ることがあり、鑑賞者は動物たちに誘われるようにスクリーンを左手に反時計回りに奥へと進んで行く。

次のエリア②にも引き続き同じ壁紙が投影されているが、ここには実物の机と椅子が置かれているのが目にとまる。机は四角い天板の一角が切断され、その切断面をスクリーンに向けるように設置されている。スクリーンには切断された先の机の角が映像として投影されているため、実物と映像が合体して一つの完全な机として見えるようになっている3。その机の上には、ヴィダコヴィッチがストップモーションアニメーションを制作するために実際に使用した食器や果物、花や花器のミニチュアが置かれ、実物の照明がこれを照らす。このエリアでは、机や照明が映像としても投影され、虚実の境界が曖昧になっていく。最後は机を照らす実物の照明が消え、再び次のエリアへと誘導灯が動き出す。

エリア③では、倉庫の柱を境界に二つのスクリーンが展開する。この柱を中心に左のスクリーンには実物の額が掛けられ、右には映像の額が映し出されている。額の中にはシャフナーの果物の映像が流れたり、展示空間を思わせる室内が入れ子のように映し出されたりするなど、空間の不確かさが増していく。また、壁紙はここでもプロジェクションされており同じ壁がエリア①から続いていることがわかる。

誘導灯に導かれ、最後のエリア④へと移動すると、そこはこれまでの三つのエリアの内側にあたる巨大な空間に到達する。これまでコの字型に設置されたスクリーンの外周を回って内側に到達したと考えていただければいいだろうか(正確にはコの字型ではない)。ここでは壁面や床面に映像が同時多発的に投影されるため、一度にすべてを把握するのが困難なときもある。壁紙と額の映像はこちらの空間でも継続されつつ、寺田倉庫の大きな搬入用のエレベーターを思わせるエレベーターが上下運動を行う迫力のある映像に4人の作家のアニメーションが併置される。ラストシーンでは、多くのカラフルな蝶たちがスクリーンに投影されたドアの隙間から外へと出ていく。ドアの向こう側は、鑑賞者たちが最初に足を踏み入れたエリア①である。おそらく最後にドアの隙間に消えていった白い蝶は、エリア①の冒頭でドアの周りを飛んでいた蝶ではないかと思われる。空間全体の循環を示唆させながら約25分間の回遊型のインスタレーションは幕を閉じる。その後、特設された上映空間で約55分間の作家4名の映像作品を鑑賞し、すべてのツアーが終了する。

展示構成を見て気がつくのは、それぞれの作品が独立した存在ではなく、壁、窓(額)、エレベーターという要素のなかに併置され、互いにリンクし合っているということだ。いったいどのようなプロセスを経てこのような空間が構築されたのだろうか。

本展の共同制作におけるプロセスに関して、束芋は、まずそれぞれの作家と一対一の対話を繰り返したという。これは、持ち込めないものをアニメーションで持ち込むという同じ条件のもと、三者三様の反応やアウトプットを期待したものだろう。最終的にそこで提示されたイメージを見た束芋が空間にサスペンスをつくるというアイデアへと昇華させていったそうだ。束芋が3人の反応を材料にして空間全体へとテーマを拡張していったと言い換えてもよいかもしれない。実際に展示の概観を捉えると、3人の海外アーティストの作品は、断片化されつつも主に空間における図として機能し、束芋は逆に壁紙、額、エレベーターなどのフレーム、すなわち地の部分を主に制作したように思える。ポイントになるのは、束芋が各断片それぞれの距離感を調整することで、物語のようなものが出現しそうになりつつも、それらの全体像をつかませることを拒否している点である。おそらくこのあたりが本展のステートメントにある「幻想とナラティブの発生」の核心となる部分なのではないだろうか。

では、ナラティブとは何か。筆者は、ナラティブとは出来事を「どう物語るか」だと考えている。そして、その語り口にこそ作家それぞれの個性が反映される。3名の作家は、普段は短編アニメーションとしてそれぞれの世界を物語ることに慣れている。おそらく束芋は、3人とのやりとりのなかでストーリーになりそうな要素を排除し、それぞれの作家のナラティブ性を研ぎ澄まし、自分はその受け皿となる空間全体をディレクションしていったのではないだろうか。ここで重要になるのが、本展のツアー型鑑賞という形式だろう。この点に関して束芋は、7月6日に行われた筆者とのトークイベントのなかで近年の活動の中心になっていた舞台作品とのコラボレーションの影響があると明言していた。たしかに、束芋がフランスを拠点とするサーカスパフォーマーであるヨルグ・ミュラー(Jörg Müller)とコラボレーションした『もつれる水滴』でも、アニメーションという時間性・空間性とパフォーマーの即興的な身体性へアプローチすることで生じるナラティブ性を見出すことができる。本展で鑑賞者を導いていた動く照明も舞台ではお馴染みの手法である。また、舞台や演劇では観客も空間を構成する要素の一部と考える。つまり、ツアー型鑑賞である本展は鑑賞者が展示空間の一部として機能するインスタレーションであったと考えるべきだろう。意欲的な試みに思えるが、振り返ってみると、束芋はその活動の初期の頃から鑑賞者を巻き込むような空間をつくり上げていたのではなかったか。そう考えると、本展は、束芋のデビュー作『にっぽんの台所』(1999年)の和室の空間をさまよううちにたどり着いた倉庫の暗がりにも思えてくる。

さて、ここまで巨大な空間だと、実際に鑑賞した方のなかには没入感を感じたという方もいたかもしれない。だが、没入感を、ある対象に熱中することでその世界に入り込んでいると感じてしまう体験だとするならば、今回の展示において没入感という言葉は適切な表現ではないだろう。なぜなら、上述したように鑑賞者は足を踏み入れた段階で巨大なインスタレーション空間を構成する一部となってしまうからである。

鑑賞者を巻き込んでいるのは誘導灯の動きからも明らかだ。光はまっすぐ進むのではなく、大きさを変えたり、蛇行するように動いたりするので、鑑賞者はそれにつられて右往左往するし、時に鑑賞者の影がスクリーンに映り込むこともある。次第にそのルールに慣れてくると、鑑賞者によって行動が変わってくる。相変わらず光について歩く人もいれば、遠くから俯瞰する人もいる。つまり、鑑賞者は空間に没入するというよりも、むしろ突如として現実世界と物語世界の狭間に巻き込まれた自分自身を再組織しなければならないのだ。そのヒントとなるのは目の前に投影される断片的なアニメーションだ。だが、それら断片は、物語らしきものを想起こそさせるが、統一することも全体像を明かすこともない。そのため鑑賞者は、それぞれの解決の糸口を求め展示空間をさまよい歩く。そして、錯綜した時間のなかで自分の寄って立つものを求めて再び断片化したイメージを眺めるのである。恐らくこれが、束芋のいうサスペンスそのものであり、そこで紡ぎ出されるのが幻想とナラティブなのだろう。そして、この経験に一役買っているのが、本展において特徴ともいえるほど散見される画中画の存在だと思われる。

画中画とは、文字通り絵画の中に描かれた絵画のことであり、15世紀から20世紀にかけて西洋絵画史のなかで重要な役割を果たした。図像的、様式的、象徴的に機能することで絵画に重層性を与えたといえるが、20世紀初頭にミメーシスが見直されることでその役割も変容することになる。シュルレアリスムにおける画中画の役割について論じた村上博哉は、画中画が置かれた絵画全体を主、画中画を従として、以下に簡潔にまとめている。

一般に、画中画が絵の中に置かれると、画面全体を占める空間(以下、仮に「母空間」と呼ぶ)と、画中画の空間という、次元の異なる2つの空間ができる。そのとき、母空間が「主」であり画中画が「従」、前者は「現実」であり後者は「虚構」であるという先入観が、暗黙のうちにできあがる。虚構でありながら現実に近づこうとする母空間は、画中画という「虚構」の空間と次元を異にすることによって、よりいっそう「現実」らしく見えるようになるからである。4

また村上は、ダダやシュルレアリスムの画家たちが、この「母空間=現実/画中画=虚構」という固定観念を逆手にとることで「現実」と「虚構」の関係を意図的に混乱させていると述べる5。おそらく本展における画中画も、束芋によって意図的に混乱が引き起こされることで、空間にサスペンスが発生しているように思えるのだ。

まずエリア①〜③において、スクリーンの大半を占めていたのは束芋によって描かれた植物柄の壁紙の映像だ。スクリーンは映像が投影される画面だけではなく、空間を分ける壁そのものとしても機能することで、まさに虚構でありながら現実に近づき、展示空間全体を母空間としていたといえるだろう。そこに、実物または映像のドアの窓や額によって画中画の虚構空間が現れる。展示構成で書いた通り、この画中画にはヴィユマンの花やシャフナーの果物の映像、または入れ子構造のように同じ壁紙の空間が流れていた。あきらかに次元の異なるこれらのアニメーションは、母空間をよりいっそう現実の壁らしく見えるよう寄与していたと思うが、この関係は回遊型のインスタレーションが終わり、4作家の作品が上映されると反転することになる。実はこの画中画で流れていた映像は、ヴィユマンの上映作品『A Kind of Testament』(2023年)やシャフナーの『In Dreams』(2023年)のなかにほぼ同一のシーンとして再登場するのである。これまで虚構としてあった画中画のイメージが現実として上映されることで、先ほどまで見ていた母空間の方が虚構だったのではないかと混乱させられるのである。

ヴィダコヴィッチの作品も同様に混乱を引き起こすように機能しているが順番が逆だ。ヴィダコヴィッチの場合は、まずエリア②において実物のミニチュアが提示される。切断された机とともに、空間が母空間=現実を感じさせるが、エリア④においてスクリーンに投影された画中画に先ほどのミニチュアのアップが現れるのだ。現実だと思っていたものが虚構として再び目の前に現れるのである。勘の良い鑑賞者であれば、そこに映し出された果物や花が、さきほどのエリア②にあったものだと気がつくだろう。もう一度確認したい欲求に駆られるが、ツアーを逆戻りすることは禁止されている。鑑賞者は記憶を振り絞りながら現実と虚構の反転を自分なりに解決しなければならない。

このように、束芋によって空間に散りばめられた画中画たちは、けっして安定した位置を鑑賞者に与えない。鑑賞者は、常に統一されない空間で自分自身を組織し続けるのである。

最後に、展示会場の入り口で配布されていたハンドアウト6にも仕掛けがあったことにも触れておこう。このハンドアウトには、「現状を説明した言葉」「自然の摂理を示す言葉」「昔から多くの人が言っているような言葉」「哲学者の言葉」など6種類のいずれかの文言が記されたメッセージカードがランダムに封入されていた7。鑑賞者のなかには、鑑賞前にメッセージカードの存在に気がつく人もいれば、鑑賞後に気がつく人もいたことだろう。もちろん、気がついた上でそれを見る・見ないの判断も鑑賞者に委ねられていた。つまり、ここでも本展において鑑賞者が展示空間の一部として機能していたことが伺える。不確実性が漂う空間、偶然性の導入、行為の選択。それらが幾重にも重なることでifの世界が開かれ、その先に幻想とナラティブが生まれていくのだ。

筆者が引いたカードには、「知覚を事物の中に置く Putting perception within things」という謎めいた文言が書かれていた。筆者の場合、メッセージカードは鑑賞後に気がついた。もしも鑑賞前に見ていたら、本稿の内容はどう変わったのだろう? そんなことを考えながら本稿の執筆を進めていたが、未だにメッセージの意味をはっきりと掴めていない。いや、そもそも分からないよう仕向けているのかもしれない。筆者もまた鑑賞者の一人として束芋の仕掛けた罠にかかっているのだろう。展示タイトルの「触れてなどいない」が暗示のようにこだまする。

脚注

information

「触れてなどいない」

会期:2024年7月5日(金)~15日(月・祝)

11:00~/13:00~/15:00~/17:00~/19:00~(各回 約90分)

※7月6日(土)は11:00~/13:00~/15:00~

会場:寺田倉庫 G3-6F

入場料:一般2,000円、学生(高校生・大学生・専門学生)1,500円、子ども(小中学生)1,000円

https://www.terrada.co.jp/ja/news/14648/

※URLは2024年9月13日にリンクを確認済み