足立 元

水平社運動の機関誌に描かれたマンガやグラフィックには、既存のさまざまな左翼新聞マンガからの影響がありました。本コラムでは、100年前に「水平社宣言」を起草した一人で絵描きでもあった西光万吉に焦点を当てます。彼の生涯や作品をたどりながら、水平社運動の視覚表現が、アートの歴史のなかでどのように位置づけられるのかを考えていきます。

全国に散在する吾が特殊部落民よ団結せよ。(中略)人の世に熱あれ、人間に光あれ。(「水平社宣言」1922年3月)

もし「人種」というものがあるならば、それは一つしかない1。生物学的な観点に立つならば自明のことだ。にもかかわらず、ヒトの歴史では血統に基づく崇拝と差別が世界中で続いている。1922年に結成された全国水平社は、限界はあったものの、この歴史に反旗をひるがえして自由と解放を訴えた画期的な運動だったといえる。そして全国水平社の中心にいて「水平社宣言」を起草した一人である西光万吉(本名・清原一隆)は、言葉のみならず造形の芸術家という側面を持っていた。

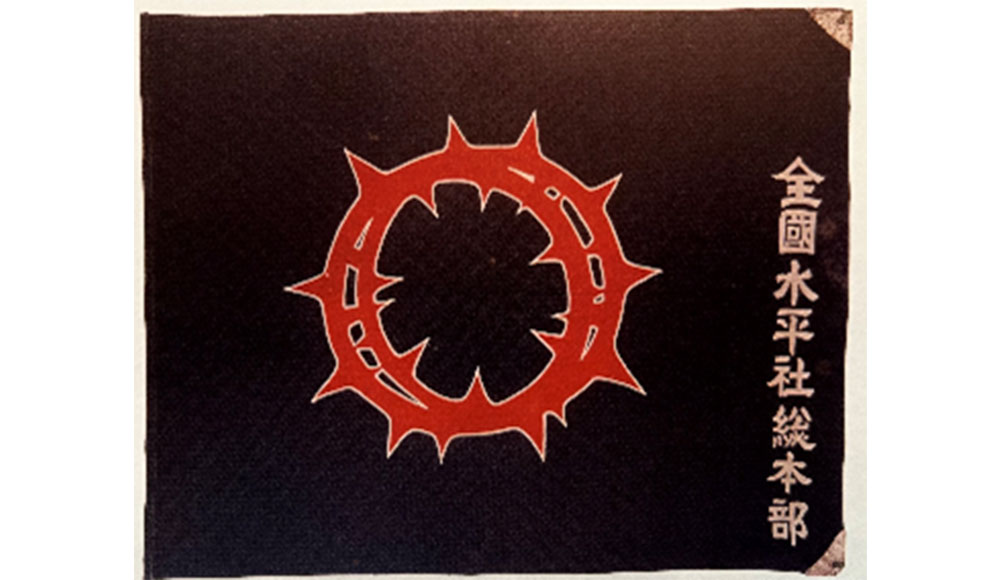

荊冠旗(1923年、図1)をデザインしたことで知られるように、西光は絵描きでもあった(ちなみに若き日の集合写真などを見ると、眉目秀麗な青年として一際目立つ存在でもあった)。しかし、西光の絵や水平社のグラフィックを、美術やアートの文脈で捉えた研究は、見当たらない。こうした研究の不在自体が、もしかしたら無意識の差別の表れかもしれない。はたして西光と仲間たちが生み出した視覚的イメージは、歴史学の研究者が扱うように、運動の添え物にすぎなかったのだろうか。彼らのイメージはむしろ、運動の原理を象徴するものであり、歴史の暗に隠れたつながりを示すものではなかったか。

西光万吉は、1895年、奈良県の浄土真宗本願寺派西光寺の子として生まれた。「水平社宣言」を含め西光の著作を読む限り、独学で相当な文学の教養を身に付けたと思われる。だが、彼が若き日になぜ絵画に惹かれ、どうやって絵画修行をしたのか、そしてどうして画家の道をやめたのかについては、はっきりしない。

年譜の一つによると1912年に関西美術院で洋画の手ほどきをうけ、上京して1914年に太平洋画会研究所に入塾し、中村不折などから洋画を、日本美術院の橋本静水などから日本画の指導を受けたとされる2。もっとも、その年譜には同じ1914年に「二科会の画展に入選する」とあるが、その展覧会目録に西光あるいは本名・清原一隆の出品は確認できない。もし本当に第1回二科展に19歳で入選していたら、一つの話題として美術史に残っていたはずである。洋画と日本画を並行して本格的に学んだことも、疑わしい。絵画修行については、本人がかなり話を誇張していたと思われる。

それでも、若き日の西光が、絵画修行のなかでさまざまな差別を感じていたことは想像に難くない。たとえ挫折の本当の理由が才能の限界にぶちあたったことだったとしても、その背景に出自への差別があったことが、西光を画家から差別撤廃運動家へと転じさせたことは頷ける。彼は運動家となってからも、伝統的な膠絵の技法で板戸に《醍醐の花見》(1922年ごろ、図2)を描いて友人宅に飾ったり、同志のカンパを得るため、生計を得るために、日本画やクレパスの絵を残したりした3。

もっとも、それらの売り絵のようなものは、西光の器用さをうかがうことはできても、表現としてはあまり重要ではないだろう。あるいは、それらの絵が示す伝統や穏健さは、彼の内にあるいわば悪の凡庸さを裏付けるものにすぎない。

西光万吉は全国水平社結成のあと、共産党にも入党し、検挙・投獄を経て、植民地への差別を肯定する軍国主義者へと転向した。その変節や矛盾が西光への評価を複雑にしている4。とはいえ、そもそも彼は最初から一貫して天皇崇拝者であり、共産党に入党しても天皇のもとでの臣民の平等を訴えていた5。

西光の表現として注目すべきは、彼の筆がうっかり伝統的な技法の枠から踏み外してしまった媒体、すなわちマンガにある。西光のマンガほど「水平社宣言」の熱や光を体現していたものはないからだ。

全国水平社の流れを要約すれば、それは1922年に部落民自身による差別撤廃運動として始まりつつ、左翼的な政治運動へと転じながら、やがて軍国主義に迎合し、1942年に解体したとまとめられる。それは、左翼運動としてはアナキズムと共産主義(アナ・ボル)の遅れた抗争史であり、遅れてきたプロレタリア美術運動でもあった。西光のマンガには、その流れが反映している。

機関誌『水平』(1922年7月、11月)と『水平新聞』(1924年6月〜1937年2月)には西光万吉のマンガがいくつか確認できる。もっとも、それほど多く描いたわけではない。また、西光の手ではなく、明らかに他の者による絵もある。だが、これらの機関誌において西光の意向や影響は大きかったと考えられる。それらには、アナキズムと共産主義の混淆が見られ、プロレタリア美術運動の時代が終わったあとも、プロレタリア美術風の表現を別の思想で続けていたことがわかる。

1922年7月の機関誌『水平』1号には、表紙に素朴な一重の荊冠の輪が描かれている(図3)。この号では西光万吉の言葉でイエスのいばらの冠について、こう記されている。被差別部落の人々は「社会的迷信の荊を冠せられ、経済的労苦の十字架を背負されて」おり、「今やこの荊冠に光あらしめる時が来た。この十字架を負ふ者の祝福される時が来た」と6。たしかに1922年の表紙絵の荊冠は、落ち着いて幸せな「祝福」と読めなくもない。

だが、翌23年に水平社のシンボルとして制定された、黒字に赤く染め抜いた荊冠旗(図1)は、『水平』表紙絵よりも、いばらがより大きく鋭くなっている。これは、「祝福」というにはあまりに攻撃的な印象を与える。荊冠旗では、二つのいばらの輪がずれて重なって配置され、それは日の丸を揺すぶるようにも読める。つまり1922年から1923年にかけて、水平社運動は、祝福から戦闘へと変わったことを示すのではないだろうか。

もっとも、その後の写真や絵を見ると、いろいろな人々によって描かれ各地でつくられた荊冠旗のデザインにはさまざまなバリエーションがあった。1933年に全国水平社は荊冠旗のデザインを統一しようとしたとされるが、やはりその後もまちまちであった。このデザインの幅は、水平社運動のなかにあった思想の多様性と重なっているように見える。

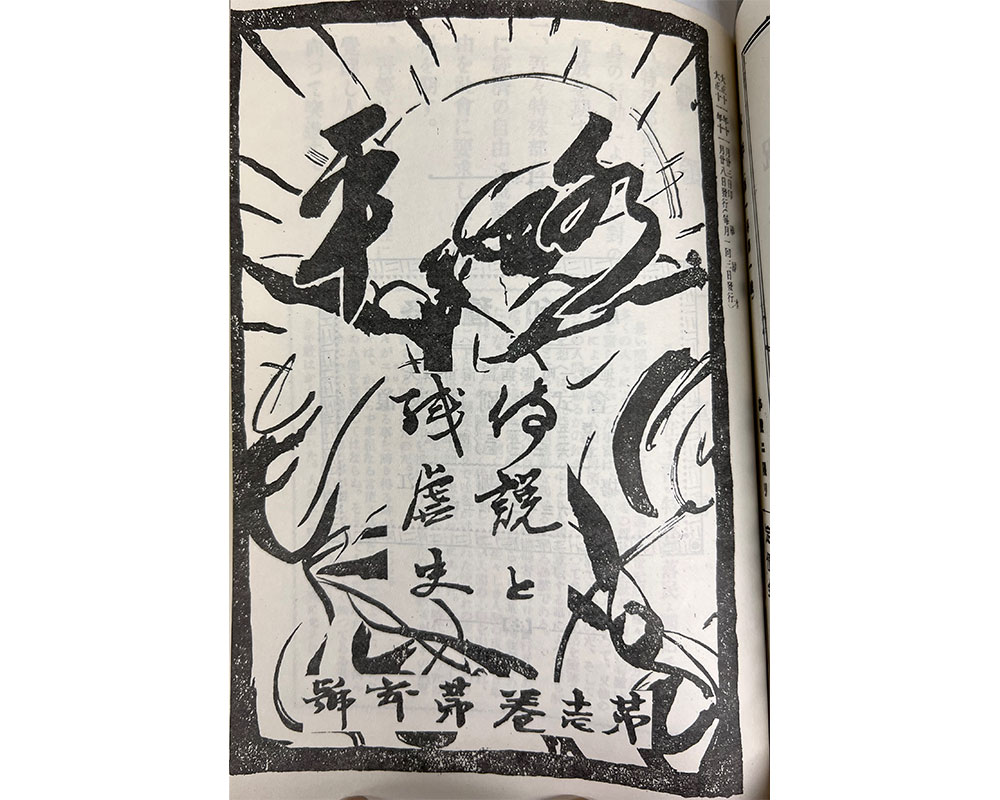

『水平』(1922年11月)では、おそらく西光万吉が表紙絵(図4)を手がけている。そこには、躍動感あふれる筆で、日輪、両腕を広げたかのような人物像の胴体部分、その上に「水平」のくずし字と「伝説と虐殺史」「第壱巻第弐號」の文字が置かれている。この服を着た胴体らしき部分は、荊冠をかぶる人々の姿をヒロイックに象徴したものだろうか。その判別しがたさは、同時代の抽象に近づいているようでもある。

1924年に改めて創刊された機関誌『水平新聞』では、西光万吉のさらに多面的な思想が発揮されていた。ユーモラスな側面としては、《先祖の事は俺は知らぬ 誰の御蔭で公爵様だ 頭かくして尻かくさぬ》(『水平新聞』1924年7月、図5)で、軍服の華族階級が風刺される。また、西光万吉《コノ画ハ未来派ヂヤナ》(『水平新聞』1924年8月、図6)は、一瞬、前衛芸術への批判を意味するのかと見まごうかもしれない。だが、二つの群衆の絵画として、混沌とした抽象と秩序のある抽象を並べ、「未来派」を示す後者の抽象を「今こそ受難と犠牲の荊の旗を高く掲げて進軍」するものとして提示する。西光は、同時代の抽象表現に「未来」を見ていたのだ。

そのようなユーモラスな風刺ばかりではなく、西光のマンガには、被差別部落であることを誇りに捉えなおす、シリアスな《略奪神聖 労働下賎》もある(『水平新聞』1924年9月、図7)。より直裁に被差別部落の解放を訴えたのが、《暴圧を踏み越へて吾等の旗は進む》(『水平新聞』1927年6月、トップ画像)である。これは、西光万吉の署名はないが、同誌に掲載された署名入りのほかのマンガの画風に近いので、西光のものと考えられる。この絵では、上半身裸の男が右手に荊冠旗を持ち、左手を大きく挙げながら、何かを叫んでいる。頭髪は逆立ち、背景には放射状に筋が描かれ、彼は多くのどくろを踏みながら、力強いエネルギーを発している。

どくろのモチーフは、死(虚無)と自由を意味するが、それは明治末の『平民新聞』の頃に、小川芋銭や竹久夢二が描いていたものでもある。また、この絵に見られる、太く、かすれた線で描く技法は、同じ頃に『無産者新聞』で柳瀬正夢が用いた、ムクゲの枝の先端をほぐして描いた効果とよく似ていることを指摘できる。西光は当時非合法の『無産者新聞』を当然読んでいただろうし、柳瀬を意識していたこともうかがえる。つまり、既存のさまざまな左翼新聞マンガからの影響が、水平社運動のマンガやグラフィックに流れ込んでいるのだ。

また、西光が描くヒロイックな姿には、深い洞察を示すものもある。《差別の撤廃を妨害する者は誰ぞ!》(『水平新聞』1927年8月、図8)は、かすれた太い線で、強大な悪魔と戦う男(部落民大衆)が描かれる。男が持つ剣には「糺弾」と書かれていて、差別を逆手にとって戦う意志が示される。一方で凶悪な怪物には「国策確立」「暴力取締法」「賎視観念」と書かれており、背中には裏の顔もあって、その根深い問題を見据えている。

1927年の西光万吉は、大きな転換を迎えていた。9月に奈良県議会選挙に労働農民党公認で立候補し、次点で惨敗した。さらに、その翌1928年2月の第1回衆議院選挙にも立候補し、次点で惨敗した。アートの側から見るならば、絵描きが、社会運動家となって、選挙に出たこと自体、表現行為の一連の拡大として受け取れる。何より衆院選のときの西光の選挙リーフレット(図9)において、自身の手によるマンガを掲載していたことがその証左だ。

西光の選挙リーフレットには、「労働農民党に投票する人」と「金持地主党に投票する人」という二つの四コママンガがあり、「労働農民党の旗のもとに団結せよ!」と社会的弱者の連帯を訴えている。それは、限られた人々しか読まない機関誌を超えて、より多くの人々にマンガを届ける一つの戦術だっただろう。あるいは西光は、部落解放を超えて、選挙を表現の場として捉えていたのではないか。

その二つの選挙のあいだ、1927年の秋に西光は、水平社運動に関わりつつ日本共産党に入党した。二つの革命運動が、ここで一つになるかもしれなかったが、必ずしもそうならなかった。共産党と同様に全国水平社のなかにも警察のスパイがいて、内通も分断工作もあった。

全国水平社には、共産党のプロレタリア美術運動に引けを取らない画期的な表現活動の芽があった。1927年12月に広島市で開催された全国水平社の第6回全国大会に先立って、「大会記念 ポスター展覧会」の開催が『水平新聞』誌上で告知された7。その告知文を読むと、「今すぐ出品物を送れ‼︎」という檄文の末尾にこうある。

水平運動に関する、ビラ、ポスター、写真、謝罪状、謝罪広告新聞切り抜き、書籍雑誌、新聞、パンフレット等何でもよい。(中略)闘争の記録を全同人に公開せよ‼︎

これはもはやポスター展覧会ではなく、「ポスター」の範疇に入らないものも含めた政治的記録展である。これを企図したのが西光万吉かどうかは定かではないが、少なくとも「美術」の枠組みにこだわった者による発想ではありえない。広島でこの展覧会が実現したかどうかはわからないし、その前後に同様の展覧会が開催されたのかも不明である。それでも、このような政治的記録展の構想があったこと自体を、今日の世界的なソーシャリー・エンゲージド・アートの潮流に先駆ける歴史として、残しておくべきではないだろうか。

さて、1928年3月には、三・一五事件によって、共産党関係者が一斉に逮捕され、そのなかに西光万吉も混じっていた。その後、西光は約5年にわたって勾留され、1933年2月に釈放された。獄中で転向した彼は、翌年に大日本国家社会党に入党し、天皇制の絶対尊奉、アジア民族および有色民族の解放を掲げるようになる。全国水平社のなかでは反ファシズムの動きもあったが、軍国主義に迎合する動きが優勢になっていく。

その頃、『水平新聞』には西光の絵ではないが、彼に影響を受けたであろうほかの者たちの絵も登場する。作者不明《第六回全国水平社大会》(『水平新聞』1927年11月、図10)は、この小さな1枚の挿絵として完結するのではなく、先述の広島での全国大会のポスターの下絵、あるいはポスターの縮小版として描かれたものである。またこの絵には、旗を持って演題に立つ男と、下からハンマーなどを持つ手が伸びている。それは20年ほど前に描かれた小川芋銭《ソシアリズム》(『平民新聞(日刊)』1907年1月15日)を彷彿とさせるものだ8。

さらに、作者不明《兵卒の皇権確保 営内の差別撤廃》(『水平新聞』1930年1月、図11)は、稚拙な骨格表現だが、明らかに柳瀬正夢風の「★」印と鎖を引きちぎるイメージ、どくろが描かれる。だが同時に、ここに込められたメッセージは柳瀬とは反対の、軍隊の肯定であった。

アナキスト画家の望月桂は、水平社運動に少しだけ関わっていた。望月は1926年の博多の水平社大会にオブザーバーとして出席し、かつて仲間だと思っていた水平社運動の人物たちが途中から政治的(共産主義的)に変貌していって残念に思ったことを、晩年近くに研究者宛ての手紙で綴っている。「これは水平運動全般の方向で、当時、小諸の部落を訪ねて、がっかりした記憶が、いまでも残っている。矢張り焦りがあり、それに指導者心理の野心も手伝って、政治運動に変色したのだろう。人間に差別をつけないのはアナキストだけだのにね」(原文ママ)9。

差別撤廃運動が共産主義に染まることの危険性、さらにその全体主義は容易に別の政治性に転じうることの普遍性を、望月は見通していたのかもしれない。1935年のビラ《読め 水平新聞》(『水平新聞』付録、1935年1月、図12)は、その実例として興味深い。

このビラは、「読め」「全国の被圧迫部落大衆団結せよ‼︎」というキャッチコピー、鎖、労働者マンガ、写真、子ども、群衆、男性の支配的なホモソーシャルなところなど、プロレタリア美術のモチーフを総動員している。だが、すでに1933年にはプロレタリア美術運動は壊滅しており、ここに共産主義的なメッセージは全くなく、これはむしろ帝国主義的な政治性の表象である。

水平社運動のイメージは、たしかに遅れてきたプロレタリア美術運動の一種であった。しかし、その思想の根底にあったのは国際性を指向する共産主義ではなく、むしろ国粋的で天皇をよりどころとする全体主義であった。それゆえ、戦時下においてもプロレタリア美術運動の形式を継続しえていた。プロレタリア美術と戦争美術は、似たような形式を持ちながら、相反するイデオロギーを持つことは知られている。そのあいだのミッシングリンクを解く鍵が、このビラにある。まさに、水平社運動のマンガやイメージは、プロレタリア美術と戦争美術のあいだにある空白を埋めるものなのだ。

一方で水平社運動のイメージは、政治や国家の枠組みを超えた、見えない連帯にもつながっていたかもしれない。韓国では1923年に衡平社(ヒョンピョンサ)が結成された。これは被差別階級とされた白丁(ペクチョン)の解放同盟組織である。名称からして水平社からの影響は間違いないが、両運動は各々の民族の域を出られなかったとされる10。だが、《衡平社第八回定期大会ポスター》(1930年)11を見ると、モチーフは異なるが、泥くさい人間像を迫力をもって描くことが、共通する。

現実の運動や思想の限界を、泥臭さや一抹のユーモアといった、視覚的イメージにおける気質的な部分の伝播が突き抜けていた。そのようなところに、水平社運動のイメージにおけるもう一つの普遍性を認められる。

脚注

補註

本稿は水平社100年に向けて準備していたのだが、公開は年明け2月となった。その間、美術評論として西光万吉に触れたものが登場した。本稿と視点は異なるが、だいじな論点として合わせて参照されたい。

小田原のどか「次の100年を見つめて──日本美術史と人種主義の交点に立つ」月曜社ウェブサイト、2022年12月14日

https://getsuyosha.jp/20221214-2/

※URLは2023年2月1日にリンクを確認済み