早川 めぐみ

日本では1950年前後から、『白雪姫』(1937年)を筆頭に未公開作品を多く含む過去20年分のウォルト・ディズニーのカラーアニメーション映画が続々と公開されていました。国産のアニメーション作品自体が少ないなか、当時の批評家の言説には、ディズニーを中心とした外国産アニメーションに対する高い評価と同時に、国産アニメーションに対する厳しい視線と将来的な期待が見てとれます。またこの逆風のなかで生まれた東映動画、横山隆一のおとぎプロ、手塚治虫の虫プロ、それぞれの作品制作には、ウォルト・ディズニーの存在が明らかな影響を与えていることがわかります。本記事では言説分析を中心に、1950年代半ばから1960年初頭にかけての日本のアニメーション業界の動きを「ウォルト・ディズニーとの対峙」という観点から考察します。

1923年にディズニー兄弟が設立した小さなカートゥーン・スタジオは、100年の時を経てウォルト・ディズニー・カンパニーという巨大な複合企業へと成長し、現在もそのアニメーション作品は世界中の観客を魅了し続けている。一方、『鉄腕アトム』(1963年)に始まる日本のアニメは、1990年代以降「Anime」として世界に広く定着したように、日本のアニメーション文化も独自の地位を確立し、高く評価されている。歴史をさかのぼると、ディズニーと日本のアニメーション界の関わりは、「アニメ」という概念が生まれる前に始まっている。

著名な映画研究者であるポール・ウェルズは、アメリカのアニメーション映画史におけるディズニーの存在について、次のように記している。「…ディズニーの作品に続くすべてのカートゥーン・アニメーションは、美学的にも技術的にも、そしてイデオロギー的にも、ディズニーへの反応であると論じることができるだろう…アメリカのアニメーションは、1933年から1941年の間にディズニーがその形式を独占したことへの反応の歴史である。1」これは、ディズニーに追随するものだけではなく、拒絶や抵抗といった反応も含めて、アニメーション映画史という大きな流れを、「ディズニーの影響」という切り口で捉えるという大胆な試みを提供する視点である。ウェルズが具体的に挙げた33年から41年というのは、色彩の導入から初の長編作品制作を経てストライキ、政情的には第二次世界大戦へのアメリカ参戦に至るまでの、いわゆるディズニーが技術的にも芸術的にも「Illusion of life」と呼ばれるスタイルを確立した時期である。つまり同時代だけでなく間接的なものも含めて、ディズニーが極めた写実主義的なフル・アニメーションというスタイルの影響力の大きさを物語っている2。

この記事では、このウェルズの視点を採用し、日本におけるアニメーション史の転換点ともいえる1960年直前の動きを、「ディズニーへの反応」として読み解いていきたい3。具体的には、この年代のアニメーション制作を牽引した二つのスタジオと、それをとりまく映画雑誌や新聞に見られるメディアの言説に注目する。また、ここでいうディズニーとは、ウォルト・ディズニーに象徴的に集約されるディズニー・スタジオであり、またその作品であると解釈する。

1917年に日本初のアニメーション映画4『なまくら刀』が誕生して以来、技術的にも芸術的にも優れた作品が多数制作された。しかし職人的な作家個人や小規模なスタジオによる制作が中心であったため、産業の近代化は進まなかった。作品の大半は映画館ではなく教育現場で活用されたため、採算性も低く、アニメーション制作への大規模な投資も進まなかった。その結果、1930年代には家内手工業的な産業構造が確立された。第二次世界大戦中には、プロパガンダ色の強い長編作品が白黒で制作された。政府の映画政策は、結果的に技術的な向上を可能にしたものの、産業構造自体に大きな変化は生まれなかった。戦後にはアニメーション作家や中小スタジオを統合する試みが行われたが、失敗に終わった。そのため、1950年代に至るまでアニメーション作品は依然として主に短編の教育映画やPR映画として制作され、結果として制作規模は小さく、市場は限られていた。そのためカラーフィルムの導入も進まなかった。

国内のアニメーション産業が停滞気味のなかで、さらに追い打ちをかけるように、1940年後半から「外国産アニメーション作品」の上映が再開され、ディズニー作品の上映も本格的に始まった5。1950年には13年遅れで『白雪姫』(1937年)が、1951年には9年遅れで『バンビ』(1942年)が公開された。結果的に日本の観客は、同時代の新作だけでなく、過去およそ20年分のディズニーの短編・長編作品を目にすることとなった。映画館の大きなスクリーンで短編映画以外の国産アニメーション作品を見る機会がほとんどないなか、短編・長編を問わず、カラーで制作された商業アニメーションとの集中的な出会いは、観客にとって大きな衝撃だったと想像できる。1930年~40年代において、その優れた技法と高い芸術性によって批評家の間ではすでにディズニー作品の評価は高かったが、長編作品の公開が始まった1950年代に至り、ディズニーの人気と知名度は不動のものとなった。劇場用アニメーション映画の人気と需要も急上昇する一方で、国産アニメーションの現状に対する評価は厳しいものであった6。

このような状況を背景に、1950年代半ばに東映動画とおとぎプロという規模も形態もまったく異なる二つのスタジオが誕生した。1954年、設立間もない映画会社の東映は、教育映画部門を新設すると、教育およびテレビコマーシャル用作品の需要の高まりを受け、アニメーション映画の制作に着手した。

東映動画は、この東映のアニメーション・スタジオを基礎に、日動映画の買収によって1956年に設立された。日動映画は、社名と形態を変えつつも、1920年代半ばから継続的にアニメーション制作に携わってきた経験豊富なアニメーターを擁するスタジオであった。そのため東映動画は、日本のアニメーション産業の人的資源を継承したといえる。アニメーターたちは、国産アニメーションの商業的かつ芸術的な潜在可能性を確信していたが、東映動画設立の背景には、アニメーション作品に商品としての可能性を見出した東映大川社長の、海外市場への輸出を見据えた戦略的な意図もあった。国際市場で勝負するには、まさにディズニーが牽引する形で標準的となったフル・アニメーションをカラー長編で制作する必要があった。これを実現すべく、東映動画の制作環境は大規模な投資によって急速に整えられた7。大川は、東映動画を「東洋のディズニー」にすることを宣言し、ディズニーの制作工程と技術を積極的に導入した。1957年にはマルチプレーン・スタンドを含む複数の大型機材を備えた約230坪の日本最大のアニメーション・スタジオが建設された8。『白蛇伝』の監督を務めた東映動画の薮下泰司は、ウォルト・ディズニー・スタジオをはじめとするアメリカのアニメーション・スタジオを視察し、彩色用絵具などの制作機材や設備の調査を行った。こうして1958年に、東映動画はカラー長編アニメーション映画『白蛇伝』を完成させた(図1)。原画を担当した日動映画出身のベテランアニメーター2人を中心に、新人のアニメーター42名を率いて、約9カ月という短期間でカラー長編アニメーションを制作したことは、快挙であった9。絵具やカメラ、制作技術は明らかにディズニーを模範にしたものの、作品自体がディズニーの模倣となるのを避けることをつくり手たちは意識していた。美術監督は、東洋独特の要素をつくり出すという意図を語っている10。それは物語や人物の設定、水墨画や屏風絵のような東洋的な美しい背景画像に表れているものの、写実的な傾向のあるフル・アニメーションという点では、『白蛇伝』はディズニー・スタイルに留まる作品となった。東映動画は1959年に『少年猿飛佐助』、1960年に『西遊記』とその後も立て続けに劇場用の長編カラーアニメーションを制作した。この頃には東映動画自身、すでに技術や設備面ではディズニーと肩を並べると宣伝している11。

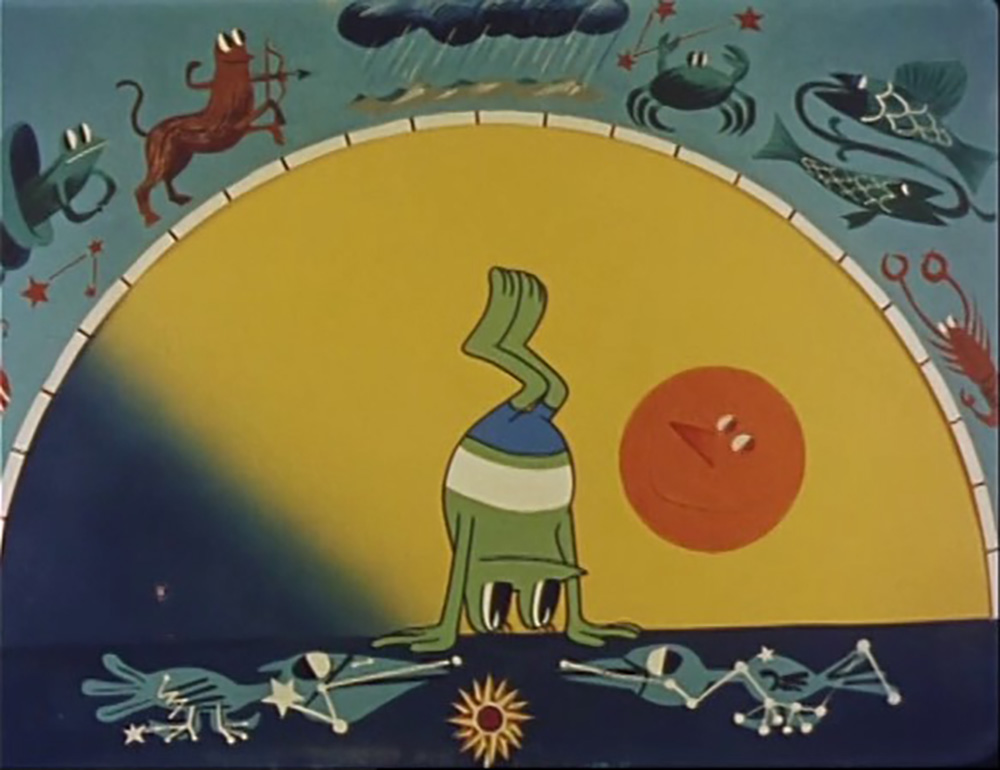

一方、マンガ『フクちゃん』(1936~1971年)の作者として知られるマンガ家の横山隆一は、長年の夢を叶えるべく、1956年に自宅の敷地の一角にアニメーション制作会社「おとぎプロダクション」を設立した。機材の多くは中古からの改造品や自作品であった12。独学でアニメーション制作技法を学んだ横山は、アニメーション制作への熱意を持ってスタジオに入社した少数のアニメーターたちとともに、1957年に劇場用カラー中編アニメーション作品『ふくすけ』(図2)、1959年には総勢わずか23人のスタッフで長編作品『ひょうたんすずめ』を制作した13。横山自身の知名度と人脈もあり、おとぎプロの作品は大手映画会社の東宝によって配給されたが、横山にとってアニメーション制作は商業的な狙いとは無縁のものであった。横山自身は映画評論も行う熱狂的な映画ファンであり、そんな彼にとってウォルト・ディズニーも特別な存在であった。1951年に仕事でアメリカを訪れた際には、ディズニーとの面会を果たし、スタジオを見学している14。当時の雑誌には日本のディズニーを目指してアニメーション制作を始めたと頻繁に紹介されているが、本人談であるかは定かではない。横山のエッセイやディズニー作品の評論を見る限り、彼はディズニーの「アニメーション制作者」としての成功を認めつつ、自身の創作意欲を刺激する存在として捉え、ある種のライバル意識を抱いていたように思われる。1958年の週刊誌の記事には、「ディズニー・プロとは違う、独特の創意工夫による動画を」というのが彼の抱負として記されている15。おとぎプロには、ディズニー・スタジオのような組織化された分業体制はなく、その技術やスタジオの設備、規模、予算どれをとってもディズニーとは圧倒的な格差があった。度々ディズニーを引き合いに出し、その「制作段階での格差」を冷静に分析する横山には、アニメーション制作者としてディズニーに対する対等な視線が感じられる。「然し漫画映画の根本原理は一枚一枚の画を動かしている事に於て、ディズニーと僕とはいささかも変わらない。」「僕の家の動画は僕を入れて三人のアニメーターだからディズニーが一か月でやるところを十ヵ月かかると見ていい。16」横山は自身の着想による独創的な物語を、切り絵やストップモーション、ダイレクト・アニメーションの技法などを取り入れて表現し、その絵画的な色彩も合せて独自のアニメーション・スタイルを追求した。そのためさまざまなスタイルが混在したおとぎプロの作品は、東映動画の作品に比べると技法的な未熟さは感じられるものの、特にストーリーや空間演出、色彩設計において、ディズニーのスタイルから逸脱していた。

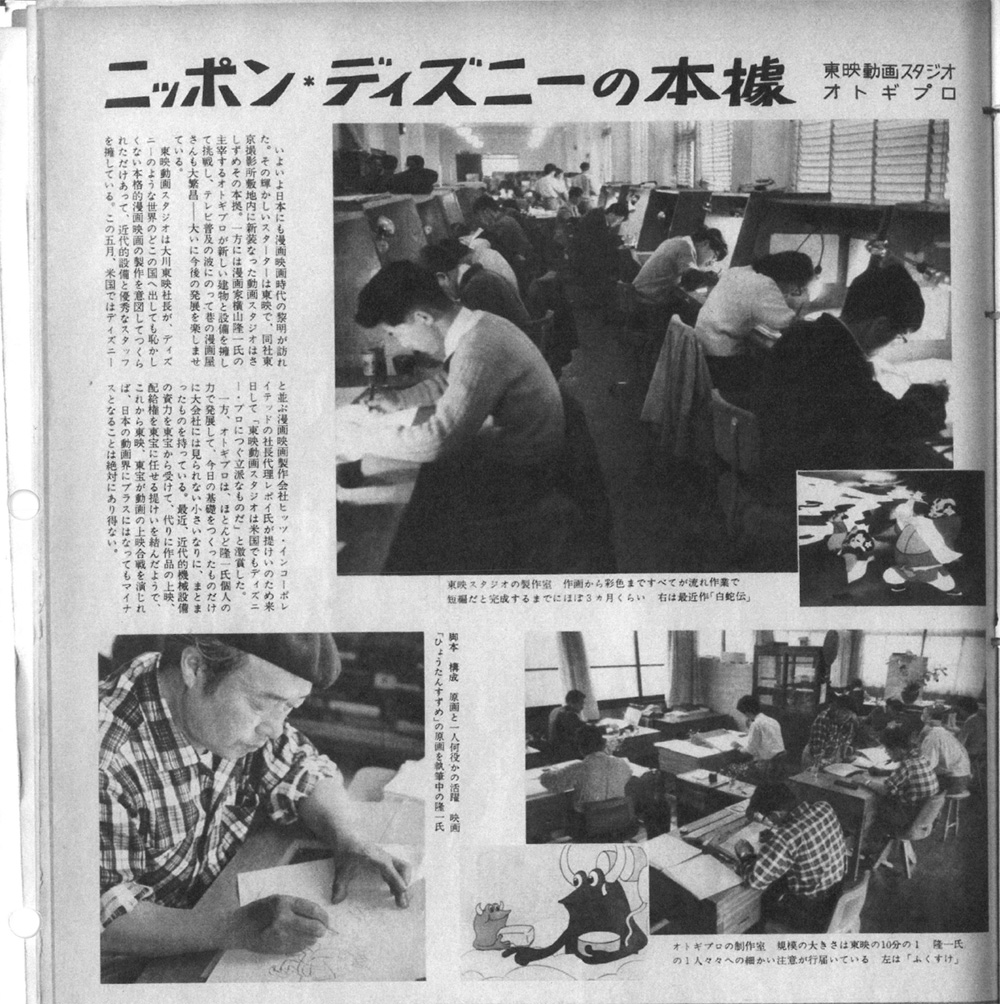

日本の映画雑誌において、ディズニーに関する記事は1930年代にはすでに散見される。例えば1934年7月の映画評論では、「漫画映画と短篇映画研究」と題した記事のなかで、ウォルト・ディズニーという人物および作品についての記事が見られる。1942年9月の『映画技術』では、ディズニー・スタジオの設備とその制作工程が写真付きで詳細に紹介されている。「漫画映画」自体が映画雑誌で取り上げられる機会が少ないなか、その頻出度からは、作品だけでなく人物としてのディズニーとスタジオその両方に対する注目度の高さが確認できる。50年代半ばになると、ディズニーという名はアニメーション産業における成功者の代名詞として、「日本のディズニー」という風に、アニメーターやスタジオを表する際に使われている。例えば1958年の『映画と演芸』は、「ニッポン・ディズニーの本據」という見出しで、日本の「漫画映画時代の黎明」を担う二つのスタジオとして東映動画とおとぎプロを紹介している(図3)17。一般的な人気と知名度の高さとは裏腹に、批評家からは、同時代のディズニー作品に関して「スタイルの行き詰まり」や「マンネリ」といった批判的な評価が見受けられる18。彼らの多くは「ディズニー」の高い技術とその功績を称えつつも、近年のスタイルには「行き詰まり」を見出しており、それに対してユナイテッド・プロダクションズ・オブ・アメリカを中心に発展した「リミテッド・アニメーション」と呼ばれるスタイルを「反ディズニー」の新たな潮流として捉え、注目する見方を共有している19。『漫画映画論』で知られる今村太平は、ディズニーが達成した技術と制作システムとは区別した上で、自然主義に基づいた芸術的手法に関しては「行き詰まり」であるとして、「ディズニーの凋落」を指摘している20。野口久光は、1953年出版の「漫画映画の芸術的発達」に関する小論を次のような文で結んでいる。「漫画映画をディズニイ的作風から救え、というのが今日の進歩的な漫画映画制作者たちのスローガンであるということが出来よう。21」映画評論家の藤川治水は、1956年2月の記事において世界のアニメーションの動向を、「ディズニー美学に酔うことなく、自己独特のものを生み出そうとする変革期にある。」と評している22。このように1950年代の日本においては、ディズニーは圧倒的な知名度を誇り、その技術が高く評価される一方、そのスタイルには批評家からは批判的な視点が向けられていた。

では彼らはディズニーとの比較を通じて、東映動画とおとぎプロをどのように評価したのか。自ら「東洋のディズニー」を目指すことを宣言し、ディズニー・スタジオの制作システムを模範とした東映動画は、多岐にわたってディズニーとの比較がなされている。その短期間での驚異的な成長と作品の出来ばえは評価されつつも23、ディズニーとの比較において批判的に捉えられたのは、「ディズニーに及ばない」という点よりも、「ディズニーを想起させる」という点であった24。そこからは、日本の本格的な長編アニメーション作品がついに実現したにもかかわらず、「ディズニーの模倣」に傾いているという問題だけでなく、ディズニーのスタイル自体がすでに行き詰まりを見せているという見方が重なり、落胆を招いていることがわかる。岡本博は、『白蛇伝』の作品評において、「未開拓の日本漫画映画の楽しみは、むしろディズニーを意識せずに新しい作画の世界へ踏み入れる可能性にある。」と指摘している25。さらに、「日本初のカラー長篇アニメーション作品」という東映動画の売込みから、『白蛇伝』に日本の伝統芸術や東洋的なものの発露をより期待した声が見られる26。例えば東映長編動画2作目の『少年猿飛佐助』に関する1960年の記事は、「ディズニーの模倣ではなく、東洋的なストーリーと日本独特の手法でいけば、将来相当伸びるだろう」という日本映画海外普及協会のコメントを載せている27。さらにスタジオの体制に関しては、1961年において、映画史家の野口と佐藤は、ディズニー自身が芸術家であり、その芸術的構想をもってスタジオの主体として機能しているが、対する東映動画は職人的な技術の集結であるものの、ディズニーのような芸術的な主体が欠如している、と指摘している28。

一方、横山隆一に関しては、雑誌や新聞では「日本のディズニー」という呼称が散見されるが29、評論家によって規模と設備のまったく異なるディズニーと比較される際には、それは概ね表現形式に対して「ディズニーと異なる」点を好意的に評価するものであった。評論家の岡本博は、横山による『ふくすけ』以前の試作品『おんぶおばけ』(1972~1973年)に関して、横山の独創性を賞賛し、作品に見られる芸術的、思想的傾向から「ディズニー・リアリズムに対する否定的創意」として評価している30。飯沢匡は、『ふくすけ』に対して、ディズニーが陥りがちな「悪リアリズム」に対する「絵画的表現のうまさ」「絵としての芸術味」を評価している31。このような解釈を、美術評論家の中原佑介は次作『ひょうたんすずめ』に関しても受け継ぎ、同様に論評している32。穿った見方をすれば、文化人として広い人脈を持ち、人望の厚い横山隆一に対して、より好意的な評価が生まれやすい土壌があったのかもしれない。しかし、批評家たちはおとぎプロの作品にディズニーとは異なる独自の作風を見出し、それを肯定的に評価した33。

アニメーション研究者の森卓也は、ディズニーを引き合いに出した興味深い両スタジオの比較を行っている。1958年の映画評論の記事で彼は、優れた漫画映画制作に必要なのは技術以上にアイディアとセンスであるとした上で、東映映画をその規模と制作方針から、1937~1938年頃のディズニー・スタジオであるが、ただしディズニーという存在が欠如している、と評している。技術的に成熟しつつあり、『白雪姫』という長編制作を行った時期であるが、ポイントは肝心のディズニーがいないという点であろう。これは前述の野口と佐藤の指摘にも呼応する。それに対して横山率いるおとぎプロは、1931~1932年頃のディズニー・スタジオのようで、少しずつ確実に良い方向に進んでいる、としている。これはカラーフィルム導入前後であり、まさに技術的躍進を控えた成長期である。森に言わせれば、前者はディズニーからアニメーションの制作形式を見習い、後者はディズニーの「精神を掴んでいる」という。どちらも森からのエールとしているが、興味深い対比となっている。

この記事では、「ディズニーへの反応」という視点から、批評家とアニメーション制作側の言説に注目し、1950年代という日本の商業アニメーションの黎明期の動きを読み解くことを試みた。歴史のダイナミクスを紐解くには本来多角的な視点が必要である。そのためこの記事は特定の視点から見た一面的なものに過ぎないが、そこから見えてくるのは、ディズニーと対峙した末に沸き起こった、国産アニメーション制作への大いなる期待と情熱である。「ディズニープロの技術にはつくづく感心するけど、日本だって、やる気なら出来ますよ。僕はその草分けになりたいんだ」『ふくすけ』制作中の横山隆一は、こう述べている34。

歴史的に見て、横山の意思を引き継いだのは、「漫画映画制作」を始めた先輩マンガ家として横山を尊敬していた手塚治虫であると言えるだろう。1962年、手塚治虫は私財を投入してアニメーション制作会社「虫プロダクション」を設立した。ディズニー作品のファンとして知られる手塚は、ディズニーを賞賛しつつも、ディズニーの成功によって、膨大な規模の人員と資金をもって制作できるフル・アニメーションがアニメーションの標準のように広く認識されてしまったという見解を示している。彼の考えでは、本来限られたリソースでも制作できるのがアニメーションであるとして、「徹底的にディズニーを忘れ去って簡単に作る方法を探ろうとして」、虫プロを設立したと述べている35。設立間もない小さなスタジオにおいて、ディズニーのスタイルからアニメーションを解放し、「動かないアニメーション」をつくるという手塚の試みは、大胆かつ賢明なアプローチと言える。この「動かないアニメーション」による芸術性を追求したのが『ある街角の物語』(1962年)に始まる彼の「実験映画」であり、効率的手段として実践したのが『鉄腕アトム』であった。こうした手塚治虫のアニメーションへのアプローチは、ディズニーとの対峙を経て、そこから新たな表現形式を模索する重要な転換点となったと言えるだろう。

脚注