早川 めぐみ

アニメーションの発展を語るうえで欠かせないウォルト・ディズニー。1930年初頭に新しく開発された革新的なカラー・プロセスをアニメーション映画に導入することで、ディズニーは色彩を利用したアニメーション表現の発展をけん引しました。本稿では、カラーシステム開発をめぐる歴史的背景、ディズニーが先んじて利用したカラー・プロセスと仕組みとそれに対する業界の反応、ディズニーによるアニメーション制作への「色彩」導入の過程などを追っていきます。

『花と木』(1932年)や『三匹の子ぶた』(1933年)等で知られるディズニー1のシリー・シンフォニーは、今日も世界中で愛されているシリーズだが、これらの作品が約90年も前につくられたということは驚くべきことである。ディズニーは1928年の『蒸気船ウィリー』によりサウンド・システムを導入し、音と動きのシンクロによるアニメーションの新たな魅力を創出した。この成功の翌年、音楽に合わせて展開する短編アニメーション・シリーズ、シリー・シンフォニーをはじめ、1939年まで合計75本の作品を制作した。当初は、音楽に合わせたキャラクターのコミカルな動きを中心に、ドタバタギャクが展開されたが、次第に短い物語を展開する作風に変化していった。また原則的には繰り返し登場するキャラクターはなく、個々の作品世界が独立しているため創作上の自由度が高く、同シリーズはディズニーにとって新技術の実験場のような役割を果たした2。ディズニーは1932年、シリーズ29本目となる『花と木』に最新のカラー・プロセスであったテクニカラー第4式を導入し、カラーでのアニメーション制作を始めた。同作は高い人気と評価を受け、アカデミー賞短編アニメーション映画賞に輝いた。

カラーアニメーション映画は、『花と木』以前にもすでにほかのスタジオによって制作されていた。しかし色彩の利用法に注目すると、ディズニーのカラーアニメーション作品が映画史におけるマイルストーンとなった理由が見えてくる。そこでこの記事では、ディズニーが色彩をシリー・シンフォニーにどのように導入したか、ということを前編・後編にわけて紹介していく。まず前編では、カラー・プロセスをめぐる歴史的な背景と、具体的に使われた技術、そしてディズニーによるカラー作品制作の背景について取り上げたい。後編では、具体的に色彩がシリー・シンフォニーにどのように活用されたか、ということを見ていく。

映画はその誕生以来、多くがカラーで上映されたが、当初は被写体を白黒フィルムで記録した後、フィルムに着色や調色、染色を行う方法であった。このような色彩はあくまで後付けであり、被写体の色彩を忠実に再現するものではなかった。一方、自然の色彩をフィルム上に再現する方法も映画誕生時より模索されたが、1920年代になるとその競争は激化した。このような模倣カラー・プロセスでは、可視スペクトルがさまざまな技術的手法で2色または3色に分解され、機械的または化学的な方法でフィルム上の色彩に再現される。初期は主に加法混色の原理(異なる波長の光を混合することで色をつくり出す)に基づいていたが、これは非常に複雑なプロセスで、スクリーン上で色を再現するためには特別な映写装置と煩雑な操作を必要とした。また1920年代に開発されたカラー・プロセスは、導入に際しての高い技術的・経済的負担に加えて、2色式を原則としていたため、限定的な色スペクトルという問題があった。しかし1930年代に入り、テクニカラー社が3原色を利用したテクニカラー第4式の開発という技術的ブレイクスルーによってこの二つの課題を克服することに成功し、以降約20年にわたってテクニカラー第4式はハリウッド映画産業における支配的なカラー・プロセスとなった3。

テクニカラー社は、1915年にヘルベルト・カルマスと二人の技術者によって設立された。「第4式」という名前が示すように、テクニカラー社はそれ以前にも3種のカラー・プロセスを開発している。1927年に登場したテクニカラー第3式は、減法混色の原理(カラーフィルターや顔料を通して光のスペクトルから特定の波長を取り除くことによって色をつくる)を利用し、更に革新的なインビビジョン方式と呼ばれる色素転写コピー技術を備えたプロセスであった。しかしこのカラー・プロセスは2色式であったため、色スペクトルは依然として限定的だった。

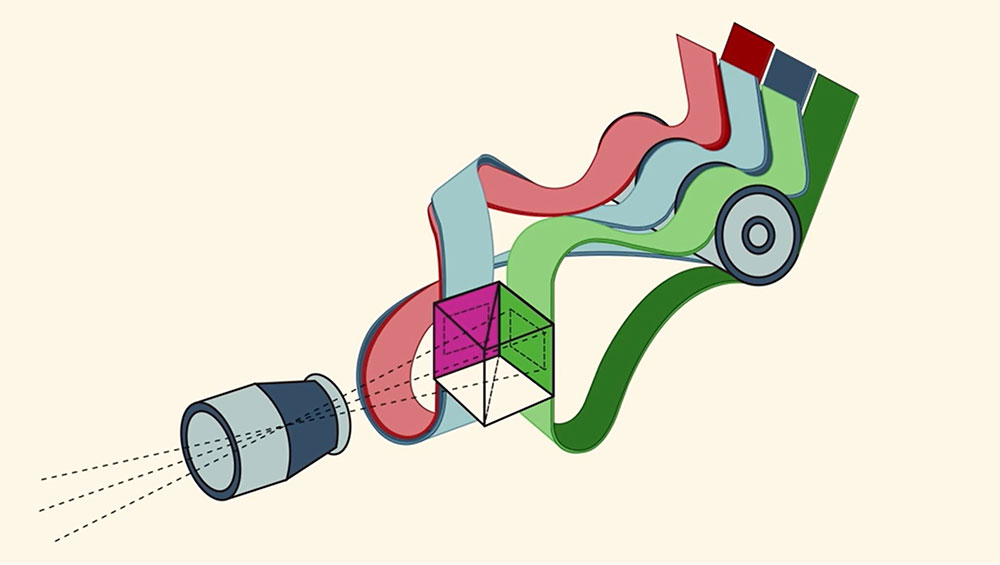

一方第4式は、二重プリズムを採用した特殊なカメラを開発することで、色スペクトルを理論上補完する3色目を導入することに成功した。この方式は、技術的には「スリー・ストリップ・ビーム・スプリッター・カメラと色素転写コピー技術を利用した減色法3色プロセス」と表現できる。このカメラは、二重プリズムによって光を二方向に分解し、それぞれ1枚のパンクロフィルムと1枚のバイパックフィルムを同時に露光することができる。前者は、直進した光が緑フィルターを通ることで緑色用ネガとなる。他方の光は緑色の光を吸収するマゼンタフィルターを通り、1枚目の青色光にのみ感光するフィルムによって、青色用ネガとなる。このフィルムには青色光を吸収する赤・橙色素が膜面にほどこされているため、2枚目のフィルムは緑色と青色が吸収された残りの赤色に感光し、赤色用ネガとなる(図1)。これらの3本の分解ネガを素に、印刷用のマトリックスがつくられ、それぞれの補色染料(マゼンタ、イエロー、シアン)でコーティングされ、1枚のブランクフィルムに3色が正確に転写される。銀塩プリントや発色法とは原理の異なる「転写」技術は、発色良く安定した染料からカラー画像を作製することを可能にし、濃密で飽和した色彩と非透明な色調を生み出した4。何より3色プロセスの導入に成功したことで、テクニカラー第4式は初めてフィルムに理論上全色スペクトルが再現可能となった。

ところがこの革新的なプロセスに対する主要スタジオからの反応は芳しくなかった。既存のカラー・プロセスの実用の困難さによって、そもそもこのようなプロセスに対する業界の不信感が高まっていた。加えてスタジオや映画館は、サイレントからトーキーへの複雑な技術刷新を終えたばかりかまだその途上にあったため、模倣カラーの導入は必須課題ではなかった。当時の映画産業にとって、色彩はあくまで「付随的なもの」であったのである5。また、1929年の経済危機の影響も少なからずあった6。テクニカラー社は、懐疑的なスタジオを説得するために第4式の性能を実証する必要があったが、顧客なしには実証できないというジレンマの状況にあった。また当初は第4式に必要な特殊なカメラの台数も少なく、技術も不安定と、テクニカラー社側も大規模な映画制作に技術提供する用意は不十分であった。その点コマ撮りを行うアニメーション制作には、同時に3枚のフィルムを感光する特殊なカメラは必須ではなかったため、アニメーション・スタジオは第4式の顧客としては申し分なかった。しかし主要スタジオにとって、アニメーション制作のために高価な新しいカラー・プロセスに投資するのはリスクが高すぎる上に、不必要と判断された。このような状況下で、テクニカラー第4式を採用する野心を持っていたのが、ウォルト・ディズニーであった7。

ウォルト・ディズニーは、新しい技術への高い関心のみならず、作品の完成度への強いこだわりを持っていた。『蒸気船ウィリー』以前の1926年に、彼はすでにカラーによるアニメーション制作を計画していたが、当時利用可能であったカラー・プロセスはどれも彼を納得させることができなかった。そのためほかのスタジオが2色式のカラー・プロセスを採用している間も、全色スペクトルを再現可能な新技術の開発を待っていた。そしてテクニカラー第4式の登場によって、ディズニーは1933年7月にテクニカラー社と2年間の独占契約を結び、満を持して色彩を作品に採用するに至った(図2)8。

こうしてディズニーは理論上全色スペクトルを再現可能な技術を手に入れた。だがセル・アニメーションにおいては、フィルム上に再現される世界は、セルと背景で構成された描かれた世界である。すべての色は、その画材や塗り方も含めてつくり手によって定められる必要がある。セルと背景を色彩豊かに描くことで初めて、全色スペクトルを再現可能という優位性を生かせるのである。そのためディズニーは第4式の導入にあたり、彩色に利用する絵の具と制作プロセスの最適化を行った。

白黒フィルムの時代から、ディズニーはすでにセル画の画質にこだわり、世界大手の化学会社であるデュポンから二つの重要な素材、セルと顔料を調達していた。従来のセルはそれ自体やや黄色味がかった色合いだったため、ディズニーは1920年代初頭から、デュポンの特注セル・フィルム「ピラリン」を使用し始めた。この無色透明で安定したセルは、彩色のために最適なニュートラルな下地を提供した。しかし一般に市販されている既存の絵の具は、デュポンのセルにうまく定着しなかった。ほかの大手スタジオは、専門の外部メーカーから特殊な絵の具を調達していたのに対し、ディズニーはデュポンに顔料を発注し、スタジオ内で自ら絵の具をつくる方法を選択した。主な理由はコストを抑えるためであったが、自社内生産は品質管理がしやすく、融通が利くという利点もあった。そしてマンセル表色系に基づく独自のカラーレシピをつくり始めると、その数は数年のうちに急速に増え、絵の具のカラーパレットはますます広くなった9。

『リラクタント・ドラゴン』(1941年)は、ディズニーの宣伝映画的疑似ドキュメンタリー作品であるが、ここでは撮影用にドラマチックに演出された絵の具調合室が「レインボー・ルーム」として紹介されている。絵の具の豊富さとカラフルさが殊更に強調されたシーンは、ディズニーの多様な色彩表現の可能性をスタジオの大きな強みとしてアピールしている(図3、4)。しかしカラーパレットの多様さだけでなく、その質の高さにおいても、ディズニーの絵の具は賞賛に値するものだった。例えば、ワーナーブラザーズ・スタジオで使われていたカゼインベースの絵の具に比べて、ディズニーのアラビアガム絵の具はより厚みがあり、光沢感が長く持続した。その粘性と弾力性もまた、絵具を塗布するうえで大きな利点であった10。

またディズニーは画材を最適化するだけでなく、それを扱うアーティストたちの訓練にも余念がなかった。1931年に彼らをアートスクールの夜学に送り込むと、翌年からは逆にアートスクールの講師であったドナルド・グラハムをスタジオに招き、週に2度スタジオ内でアーティストに講義を受けさせた(図5)。これらの講義の重点の一つは色彩理論であった。色彩美学に長けたゲスト講師による講義も含めて、色彩の体系的な使い方、最適な色彩構成、動きと関連した色彩のさまざまな機能など、そこで教えられた理論は1930年代の短編作品制作において実践された11。

このように、ディズニーがカラーアニメーション映画で大きな成功を収めた要因は、革新的なカラーシステムであるテクニカラー第4式の利用だけでなく、1930年代を通じて行われた、スタジオの資源の最適化と人材育成への投資にもあったのである。

脚注

※URLは2024年2月2日にリンクを確認済み