タニグチ リウイチ

アニメーション産業には、アニメを制作する会社もあれば、映画として配給する会社、Blu-rayやパッケージを販売したり配信を行う会社、キャラクターグッズを展開して二次利用収入を得たりする会社など、さまざまな分野のプレイヤーが存在します。収益構造の変化も進んでいるアニメ産業で、独特のスタンスを見せている事業者を訪ね、押し寄せる荒波を乗り越えていくためのヒントを探るシリーズ。今回は、手掛けたアニメーション映画が数々の映画祭で評価されている、株式会社CLAPの代表取締役である松尾亮一郎氏にお話をうかがいました。

連載目次

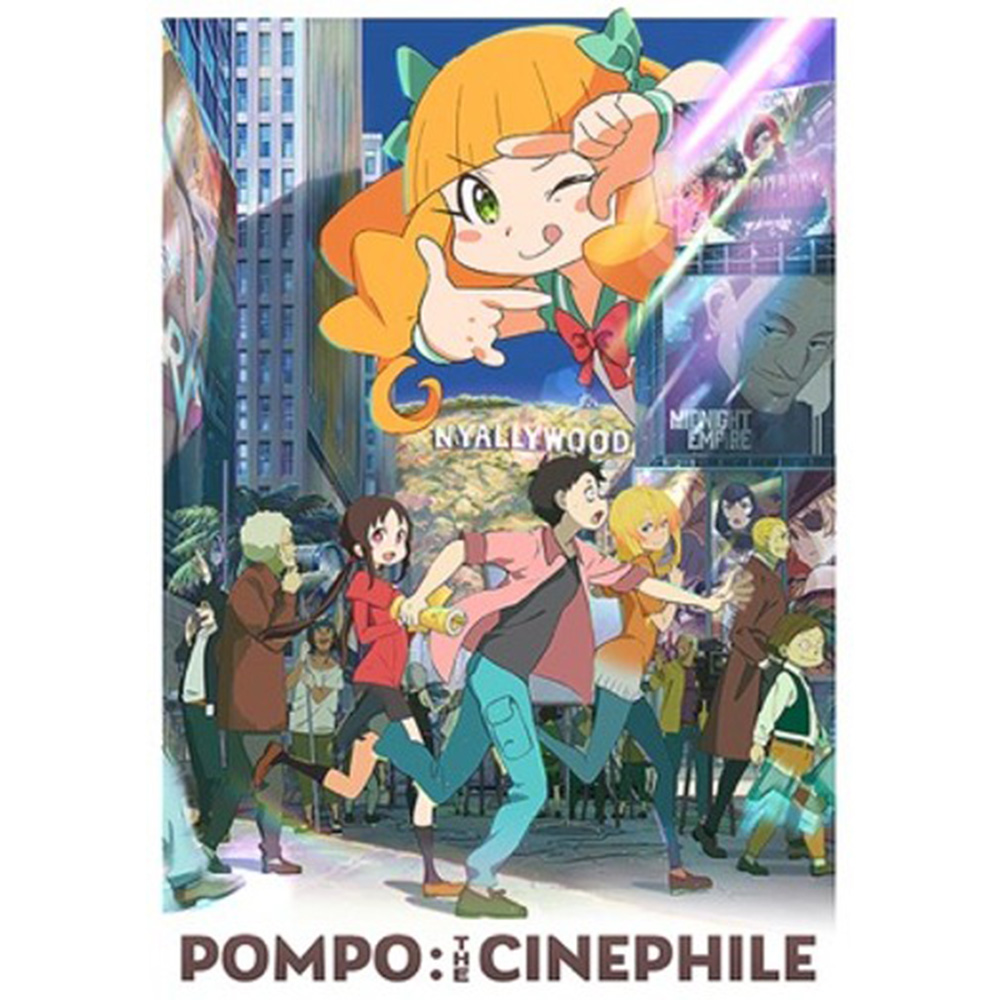

2016年9月の創業以来、映画を中心にアニメーション制作を続けているスタジオが株式会社CLAPだ。手掛けた作品では、木下麦監督による『ホウセンカ』(2025年)と田口智久監督作品『夏へのトンネル、さよならの出口』(2022年)がフランスのアヌシー国際アニメーション映画祭にコンペインし、後者は特別賞のポール・グリモー賞を受賞。映画づくりに情熱を傾ける監督とプロデューサーを描いた平尾隆之監督の『映画大好きポンポさん』(2021年)も熱い支持を集めている。2024年の第2回新潟国際アニメーション映画祭では、同作を手掛けた功績で大川博賞を贈られた。代表取締役を務める松尾亮一郎氏は、大手アニメ制作会社を経て片渕須直監督の『この世界の片隅に』(2016年)でプロデューサーを務めた後、CLAPを立ち上げた。アニメスタジオ所属のプロデューサーが独立して新スタジオを立ち上げることは昔から行われているが、最近改めて活発化している雰囲気がある。ただ、テレビシリーズではなく映画を中心に手掛けようとしてるところは他にあまりない。CLAPはどのような意図から映画づくりを柱に据えたのか。海外の映画祭へと出て行き賞を目指すのはなぜなのか。

――株式会社CLAPが設立されてから9年になります。松尾社長は老舗アニメスタジオのマッドハウスで片渕須直監督の『マイマイ新子と千年の魔法』(2009年)のプロデューサーを務めた後、退社してufotableで平尾隆之監督の『魔女っこ姉妹のヨヨとネネ』(2013年)を手掛け、そして片渕監督の『この世界の片隅に』に携わっていました。

松尾 『この世界の片隅に』には制作したMAPPAの社員ではなく、フリーの立場で現場だけを見るプロデューサーとして携わっていました。企画自体はマッドハウス時代の最後の方に片渕監督が提案していたものですが、なかなか成立しなかったんです。その後、マッドハウスを創業した丸山正雄さんがマッドハウスを退社し、新しくMAPPAを立ち上げてそこで『この世界の片隅に』をつくることになりました。それから3年経って片渕監督と再開したとき自身で企画した作品を何としてもつくるんだという覚悟に心打たれて引き受けました。紆余曲折ありましたが必死につくり上げ、完成披露試写が終わって一段落したところで、会社をつくりました。

――CLAPはサイトに「映画にフォーカスした、よりよい作品づくりを。」という言葉を置いているように、テレビシリーズではなく映画を中心にアニメ制作を行ってきました。今のアニメはほとんどがテレビシリーズで、アニメスタジオも多くがテレビシリーズを中心に制作しているだけに、CLAPのスタンスは異例なものと映ります。

松尾 長くプロデューサーをしてきましたが、こうして会社を立ち上げるまで、自分で企画から携わったことがなかったんです。選ぶことはあれ、基本的には来た球を打っていたという感じで。自分で会社をつくったとき、単純に、自分が映画が好きだということもありますが、振り返るとこの10年で『マイマイ新子と千年の魔法』や『魔女っこ姉妹のヨヨとネネ』、『この世界の片隅に』など合計5本の映画をつくってきたこともあって、これから先も映画をつくっていきたいと思ったことが1番大きかったですね。あとは、映画なら毎回アプローチが違った作品に取り組みやすいということもあります。

――どのような体制でつくっているのですか。

松尾 プロジェクトチームのような感じですね、フリーで劇場作品に関わるアニメーターの方が、プロジェクトごとに移動してきて1本の映画をつくり上げるような。今はアニメーターを社員化する流れがあって人の確保が難しくなっていますが、つてを頼って知り合いに声をかけたり紹介してもらったりして集めています。うちの場合は特に、オリジナル作品だったり原作があってもオリジナルに近いものをつくっているので、そうした作品に賛同してもらう、おもしろいと思ってもらうことが仕事をお願いする上で大切なことです。人にもよりますが、ベテランで40歳を超えたくらいの方にオリジナルを応援したいという方がいて、そうした方々を主軸にお願いしてしっかりとした「作品」をつくることで次につながっています。

――一つひとつの「作品」をいかにしてつくるかということが重要ということですね。

松尾 アニメは本来「商品」で、最初からいかにして「商品」としてつくるかといったことに取り組んでいるスタジオもあります。こちらも「商品」という点は同じですが、一方でマッドハウス時代から「作品」として向き合ってきたからこそ、『映画大好きポンポさん』のような作品をつくれたと思いますし、『夏へのトンネル、さよならの出口』でも原作をそのままつくるというよりは、映画としての解釈でつくらせていただくことができました。

――プロジェクトという位置付けだから、作品ごとにこの成り立ちが違うんですね。

松尾 そうなんですよね。『映画大好きポンポさん』は平尾隆之監督がつくりたいと提案した企画で、バンダイナムコエンターテインメントで『GOD EATER』(2010年)を手掛けた富澤祐介プロデューサーが原作を見つけてきて、これはあなたがつくる作品ではないかと平尾監督に提言してくださり。その後、平尾監督が読んでこれを映画にしたいということになって。どのように映画にするつもりか話を聞いたらその段階ですでにおおまかな構成案のようなものができていました。ただそのときは、うちでつくる前提ではなく一緒に仕事をするかどうかもわかっていませんでした。

――マッドハウスで平尾監督と同期入社で、『魔女っこ姉妹のヨヨとネネ』でもプロデューサーを務めた縁で、最初からいっしょに企画を立ち上げたものだと思っていました。

松尾 違います。たまたまCLAPを立ち上げた時期に平尾監督もフリーになり、まだCLAPで本格的に企画を動かしていたわけではなかったこともあって。そこに『映画大好きポンポさん』の話が持ち上がり、映画中心に制作する会社の1本目の映画が「映画づくりをしている映画」っておもしろいなということもあって参加しました。また、平尾監督が自分で取り組みたい、映画をつくりたい、マイノリティがマジョリティに一矢報いるという作品を自分はこれまでテーマとしてやってきて、改めてそれを軸にした作品をつくりたいということだったので、それなら手伝おうとなりました。

――『夏へのトンネル、さよならの出口』はガガガ文庫から刊行された八目迷さんのライトノベルが原作で、監督も『BLEACH 千年血戦篇』(2022年~)や『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』(2020年)を手掛けた田口智久さんといった具合に、『映画大好きポンポさん』と成り立ちがまるで違います。

松尾 今はアーチというアニメーションの企画会社にいて、以前は『この世界の片隅に』のアソシエイトプロデューサーだった安部幸枝さんから、こういう企画があるんですがといった提案が来たんです。そのころ、田口監督と別のオリジナルの企画を考えていたんですが具体的な仕事にはなっていなくて、『映画大好きポンポさん』の後に入れる企画を模索していた時期でもあったので、田口監督とつくるのはありだろうと思い引き受けました。

――田口監督は『BLEACH 千年血戦篇』を観るとド派手なアクションものが得意というイメージが浮かびますが、青春SFといった内容の『夏へのトンネル、さよならの出口』にも興味を持たれたのですか?

松尾 実は田口監督はめちゃくちゃ映画を見ていて、心情芝居や日常芝居をしっかりやりたいと考えている人なんです。その田口監督が『夏へのトンネル、さよならの出口』の企画をやってみたい、脚本も自分で書きたいと言って企画者側に許してもらえたのでつくることができました。最初は60分の企画だったんですが、その時間では無理だろうと伸ばしていって、最終的には83分の映画になって監督の持ち味をしっかり出すことができました。田口監督の新たな作家性が見えた契機にもなり、つくって良かったと思っています。

――映画を中心で行く場合でも、スタジオジブリが宮﨑駿監督と高畑勲監督を中心に作品づくりを行っていったように、一人の監督を押し立てて何年かおきにつくっていく方法もあります。CLAPは最新作の『ホウセンカ』まで違う監督たちと組んで作品をつくってきました。一人の監督にすべてを賭けて盛り立てていくスタジオという道を選ばなかったのはなぜですか。

松尾 まずは「作品」があってそれをつくりたい監督と仕事をしたいということがあるからだと思います。その作品に監督がどれだけのものを賭けられるのか、是が非でもつくるというテンションで取り組めるのかといったことが大切で、我が事のようにつくろうとする監督とだったら、いっしょに組んでつくり上げたいと思っています。その方がきっと良い作品になりますから。

――松尾さんはマッドハウスには1999年の入社で、同期が『進撃の巨人』(2013年)の荒木哲郎監督や『映画大好きポンポさん』の平尾隆之監督、『ねらわれた学園』(2012年)の中村亮介監督ですが、同じようにいずれ演出にという考えは持っていなかったのですか。

松尾 大学時代からサークルでアニメをつくっていて、そこで人を集めるようなことをしていたので、演出よりはプロデューサー志望でした。荒木監督は最初から演出志望で、何かをつくっていない自分には生きる意味がないといったような感じでしたが、自分はそこまでではなくて、人を集めたり誰かをサポートしたりプロデュースをしたりといったことの方に興味がありました。

――プロデューサーとして一人の監督なり一つの作品だけにかかりきりにならず、複数の監督なり作品を平行して手掛けていくといった方針を持っていると聞きました。

松尾 マッドハウス時代からの方針ですね。当時のマッドハウスはとにかく作品数が多かったので掛け持ちせざるを得なかったということもありますが、一つの現場が終わって次の現場がなく仕事がなくなってしまう場合、そこで働いていた人たちはどこに行けばいいのかということがあって、そのときに別の現場があれば、全員がそのまま移れるわけではないですが、何人かは次の現場に行って仕事が続けられます。あとは、1回現場がなくなってしまうと、それを再構築するのは非常に難しいということもあります。

――継続的な制作体制の維持はアニメスタジオを経営し続けていく上で不可欠です。

松尾 一人の監督にかかりきりで、3年に1本つくって終わってからまた1年後とかとか2年後ぐらいに人を集めようとなったとき、いったん離れた人をまた戻すのは大変です。昔と比べて作品数もすごく多くなっていて、相当な苦労が必要になります。うちの場合は、次の作品まで間が開くような時は、知り合いの仕事を手伝うようなことをしています。制作デスクもよその作品に関わることで経験を積むことができます。『ホウセンカ』も、当初は短編の予定で、平尾監督の次の作品の様子を見ながら短編としてつくるプランを立てていたんですが、最終的に90分になったことで、制作のリソースをすべて注ぐことになってしまって、いろいろな作品に関わってもらって若い人を育てるラインがしばらく消えてしまいました。

――その結果として『ホウセンカ』はアヌシーにコンペインする作品になって参加された方々の労も報われたと思います。

松尾 亮一郎(まつお・りょういちろう)

株式会社CLAP代表取締役・アニメーションプロデューサー。1973年生まれ。1999年にマッドハウスに入社し制作進行を経てプロデューサーとなり片渕須直監督の『BLACK LAGOON』(2006年)や『マイマイ新子と千年の魔法』(2009年)を担当。フリーとなりufotable制作の平尾隆之監督『魔女っこ姉妹のヨヨとネネ』(2013年)、MAPPA制作の片渕監督『この世界の片隅に』(2016年)でプロデューサーを務める。2016年9月にアニメ制作会社のCLAPを設立。最新作は2025年10月10日公開の木下麦監督『ホウセンカ』。

※インタビュー日:2025年9月3日

※URLは2025年10月14日にリンクを確認済み