小倉 健太郎

実写映像をトレースすることで生まれる、アニメーションの手法「ロトスコープ」。日頃目にするアニメーションとは明らかに異なる動きをするこのロトスコープは、なぜ生まれ、どのような捉えられ方をしていたのでしょう。そして、実際の作品における取り入れ方、研究者らによる評価はどのように変遷していったのでしょう。ロトスコープを用いた作品を挙げながら、その経緯をたどります。

撮影した対象の動きを装置上に投影し、それをアニメーターが上からなぞることで動きを描き写すロトスコープは、アニメーションにおける作画補助ツールとしての側面が強調されてきました。しかしながら、近年の実践や研究においてはさまざまな側面に光が当たってきています。本稿は、そうしたさまざまな側面に目を向けていきます。

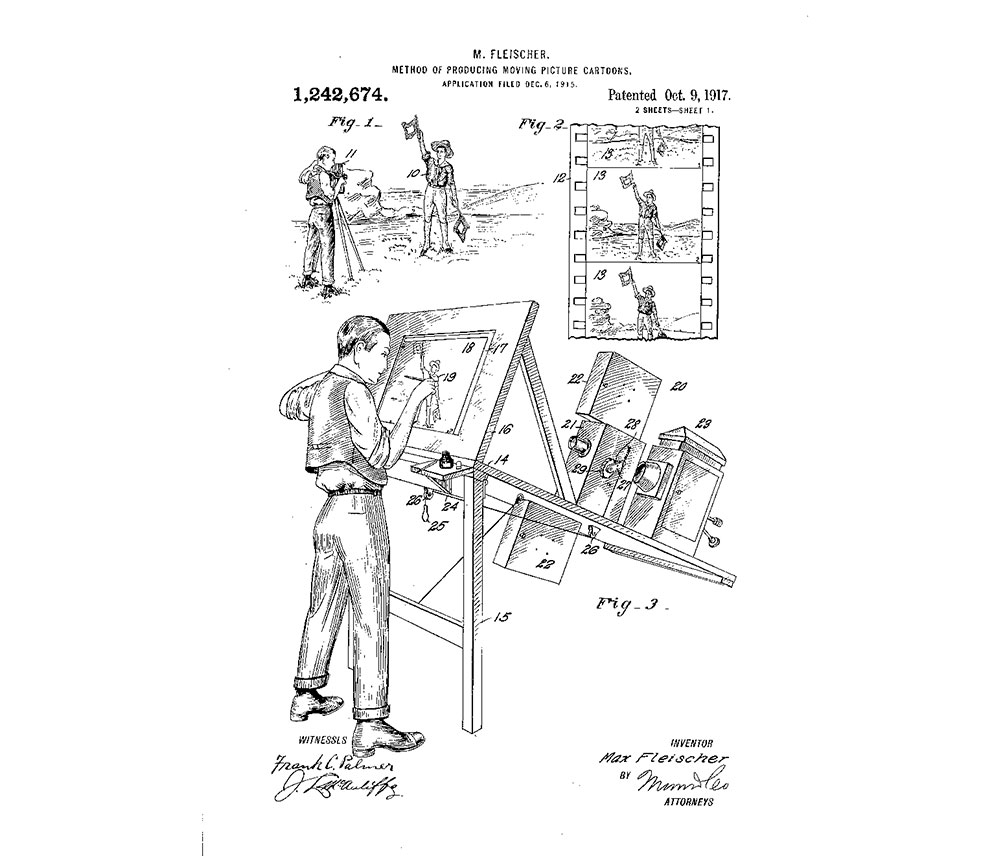

ロトスコープは1915年にフライシャー(Max Fleischer)が発明した技術です(図1)。この技術が開発された背景には、当時のアニメーションにおける作画水準の問題がありました。1914年、映画館で見たアニメーションの非現実的でギクシャクした動きを嘆いた上司が、フライシャーに機械的手法でそれを解決することを提案したといわれています1。これを受けたフライシャーが翌年に完成させたのがロトスコープです。そこには、キャラクターの動きをよりなめらかにより自然に見せたいという願いがありました。

フライシャー作品では『インク壺の外へ』(1918年)や『ガリバー旅行記』(1939年)などで用いられています。『ガリバー旅行記』では巨大なガリバーにロトスコープが用いられる一方、小さなリリパット国民には従来の作画が用いられており、写実的な動きのガリバーと誇張の入った漫画的な動きのリリパット国民の対比が印象に残ります。ディズニー作品などでも用いられており、よく知られている例としては『白雪姫』(1937年)での使用が挙げられます。

しかし、後述するようにいくつかの問題も明らかで、特にフライシャー・スタジオの倒産(1942年)以降はロトスコープを用いたアニメーションが主流となることはありませんでした。ただし、技法そのものはその後も用いられ続けており2、近年でも2018年の米アカデミー賞長編アニメーション部門にノミネートされた『ゴッホ 最期の手紙』(2017年)はキャンバスに投影した実写映像をゴッホ風の油彩で描き写すというロトスコープと同様の手法でつくられています。

さらに今日では、サビストン(Bob Sabiston)が開発した「ロトショップ」のようにコンピュータ上でロトスコープを行えるソフトも存在しています。ロトショップでは、アニメーターがキーフレームを描き写せばその中間の動きはコンピュータが自動的に補完するなどの機能も設けられています。この技術はリンクレイター(Richard Linklater)監督の『ウェイキング・ライフ』(2001年)などで広く知られるようになりました。

また、ロトスコープはモーション・キャプチャの一種として捉えられることもあります。VFX映画やVtuberなど、今日広く用いられるモーション・キャプチャはセンサーがついたスーツやカメラなどを用いて獲得した対象の動きをCGモデルに反映させるものであり、撮影した対象の動きを手作業で描き写すロトスコープとは異なります。しかし、対象の動きを機械的に獲得するという手順を踏む点が共通しているため、ロトスコープをモーション・キャプチャの一種あるいは「初期のモーション・キャプチャ」3と見なす論者もいるのです。

ロトスコープには、安易な手法であるなどさまざまな批判が寄せられてきました。マンガ的なアニメーションで用いられる場合には動きの奇妙さなどが指摘されることも多く、ロトスコープ研究の第一人者であるワード(Paul Ward)は、ロトスコープでつくられたキャラクターの写実的な運動がマンガ的世界に適応しないことによってある種の不気味さが生じるとしています4。

日本においてもこうした批判は見られますし、必ずしもロトスコープによる映像が受け入れられているわけではありません。研究者のスアン(Stevie Suan)は、長濱博史監督の『惡の華』(2013年)がアニメ・ファンに広くは受け入れられなかったのは、特徴的なキャラクターデザインとロトスコープに基づく動きが「アニメ風」とは見なされなかったからだと指摘しています5。

一方で、再評価の兆しも見えています。ロトスコープ研究の岩崎宏俊は『惡の華』について、ロトスコープによるキャラクターが背景から浮き上がって見える点が思春期特有の不安定さのメタファーとして機能し、原作の世界観を演出するものとして評価しています。

岩崎は「作画補助ツール」としてではなく「表現技法」としてのロトスコープの可能性を見出しており、表現技法としてのロトスコープを、単に運動を「描き写す」のではなく異なる時間/文脈へと移動させ変容させる「描き移す」プロセスとして提示しています。さらに、このような表現技法としてのロトスコープは1980年代に顕著に現れはじめたとして、ノルウェー出身のバンド、a-haのミュージック・ビデオ「Take On Me」(1985年)のロトスコープを手掛けたパターソン(Michael Patterson)をその先駆者の一人として挙げています。

マンガを読んでいた女性がその世界に誘われるこのミュージック・ビデオでは、ロトスコープで描かれたマンガ世界のキャラクターと実写で描かれる現実世界の交錯が印象に残ります。岩崎はパターソンのロトスコープの特徴を次のように述べています。

マイケル・パターソンのロトスコープアニメーションの特徴は、鉛筆のタッチを生かしたドローイングである。短時間で行ったクロッキーのように線に強弱がつけられ、省略も多く、勢いよく引かれた線が境界線の役目を負うこともある。この線を境に明暗が反転するなどのギミックはロトスコープアニメーションのひとつの代名詞ともなっており、オマージュとしてよく引用されている。6

こうしたパターソンの手法は従来の作画補助ツールとしてのロトスコープ使用から一線を画していると岩崎は指摘します。

アニメーション・ドキュメンタリーは日本ではあまり馴染みがないジャンルですが、マッケイ(Winsor McCay)が制作した『ルシタニア号の沈没』(1918年)をはじめとして古くから存在しており、近年はロトスコープが用いられる機会も多いジャンルです。アニメーション・ドキュメンタリー研究のホーネス・ロー(Annabelle Honess Roe)は実際の映像が存在しない、ないし利用できないものや、あるいは人間の内面を描くことができるのがアニメーションでドキュメンタリーをつくる利点だと言います7。実写に基づくロトスコープはそうした映像、とりわけ誇張などを必要としない再現映像を比較的容易に説得力をもってつくることができます。

再現映像にロトスコープを用いる利点はほかにも考えられます。1960年代の出来事を2020年代に再現する場合、再現映像は1960年代のものとして提示されますが、そこに写されているものは実際には2020年代のものです。そのことを認識したとき、視聴者の意識は1960年代と2020年代とに分離せざるを得ません。実写映像はそこに写されている対象の痕跡であるため、写されている対象それ自体にも意識が向けられてしまうからです。ここでロトスコープの手順を踏むことでそうした痕跡性を薄め、画面に映されているものが2020年代ではなく、1960年代のものだということを強調することができるでしょう。

ロトショップの開発者であるサビストンの短編『Snack and Drink』(1999年)の冒頭では、手持ちカメラを持って階段を降りる映像がロトスコープされています(図2)。ここで興味深いのは、そこで映されているもの、例えば壁や窓などは実際には動いていないものだということです。画面は揺れ動くのですが、それは手持ちカメラで撮影した映像全体をロトスコープしているためで、画面の動きはカメラそれ自体の動きを示しています。すなわち、階段を降りる撮影者や、カメラを持つ手の動き(手ブレを含めて)がそこには表れているのです。これは固定カメラで捉えた人物の動きを描き写していた発明当初のロトスコープとは明らかに異なる特徴です。

近年ではこのように手持ちカメラによる映像をロトスコープする作品が多く見られます。日本においても、例えば岩井俊二監督『花とアリス殺人事件』(2015年)におけるペーパーアニメーション調のオープニングは手持ちカメラで撮影された室内でのバレエ映像をロトスコープしてつくられていますし、岩井澤健治監督の『音楽』(2020年)のライブシーンも手持ちカメラの映像をロトスコープすることでつくられています。

手持ちカメラの動きをアニメーションで再現することの難しさについては、庵野秀明監督『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』(2012年)の制作時のエピソードが物語っています。被弾したエヴァ8号機コックピット内の真希波・マリを映した場面において、劇場版ではイメージしているような「実写の手持ち風カメラワーク」の再現が困難だったそうですが、同作品に再調整を施した『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.』(2021年)の制作時に庵野が「テレビモニターをiPhoneで自分が撮影してそれを再現すれば良いのでは」8と思い付き、そうして制作した素材を基に手持ちカメラの動きが再現されたといいます。

庵野のアプローチはロトスコープとはまた異なるものですが、ロトスコープもまたアニメーションで再現することが難しい手持ちカメラの動きをアニメーションに取り込むことができます。

より広く考えたとき、ロトスコープは実写制作の要素を取り込むものとして捉えることができます。アニメーションと実写の双方で監督経験のある押井守は「踊る大捜査線」シリーズなどで知られる本広克行との対談において、アニメーションで描かれる構図は基本的には絵コンテの段階で決まり、レイアウトを決めてしまったあとにはカメラポジションを変えようがないとし、アニメーションでは実写制作で見られるような「偶然性や出会い」といった要素が排除されているとしています9。

もちろん、アニメーション制作においても絵コンテやレイアウトの段階ではさまざまな構図を想定するでしょうし、それ以前のロケハンで実際に興味深いアングルを見つけるといったこともあり得るでしょう。また、近年の映像制作において導入されるプリビズ10を用いる際にもそうした発見があると考えられます。とは言え、実写制作がそうした発見と切り離せないものであることもまた確かです。撮影場所に行き、被写体に向かってカメラを構え、そしてカメラを回すという行為のうちに、常に新しい構図との偶然の出会いが含まれています。

さらに、ここで用いられているのが手持ちカメラであれば、偶然性や出会いといった要素は増幅します。手ブレなどを含めてカメラの動きを撮影者が完全にコントロールすることは困難ですし、さらに被写体の動きも重なります。したがって、その映像はほとんど常にその場限りのものとなります。そうした不確定性を歓迎する撮影者や、あるいはあえてブレを起こす撮影者さえいるでしょう。

ロトスコープでアニメーションを制作するということは、そうした実写制作の要素をアニメーション制作に取り込むということを意味しています。そうして出来上がった映像は、実写にもアニメーションにもない独自の味わいを備えたものとなります。そうした側面はもともとロトスコープに備わっていたはずですが、かつては注目されていませんでした。近年のロトスコープ作品では、作画補助ツールとしての側面や岩崎が指摘する「表現技法」としての側面に加え、実写制作の要素をアニメーション制作に取り込むという側面にも光が当たっているように見えます。

脚注

※URLは2023年2月1日にリンクを確認済み