ゲームセンターが日本に現れてから約50年。オリンピックの開会式でゲーム音楽が採用されるなど、ゲーム文化はすっかり根づいているかに見えます。しかし一方で、eスポーツの練習所やミュージアムでの展示に複雑な「風営法」に基づく手続きが必要になるなど、誕生以来つきまとう社会統制の影響が根深く残ります。本稿ではアメリカ、ドイツ、韓国などの事例を扱った前編に続き、日本におけるゲームセンターと社会の関わりを取り上げます。

前編では、アメリカ、ドイツ、韓国の事例を中心に、ゲームセンターを対象として見ながら、ゲーム文化と社会との関わりについて紹介してきた。

そのなかで、ゲームセンターはゲーム文化もろとも、主に「青少年保護」の観点と、「賭博」の観点から問題視され、排撃運動や法規制が行われていた。その結果、関連する社会統制はゲームセンター文化のみならず、ゲーム文化にも影響を与えていた。ドイツのように、場合によってはゲームセンターの存在そのものが消えている国もあったことは、記述した通りである。

翻って、日本の場合はどうであろうか。現在、日本のゲームセンターは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下一連の法律を風営法と呼称)」の第五号営業に規定される形で、全国統一的に規制を受けると同時に、各都道府県の青少年保護育成条例によって追加で細かく規制を受けている。

この法律によって、現在ゲームセンターは開店時に警察から許可を得る必要があるほか、筐体の入れ替えなど、レイアウトの変更時にも改めて確認をとる必要がある。また、高額紙幣がゲーム機に投入不可能となっていることや、プライズゲームの景品の原価にも制限がある(現在は1,000円)。同時に各種時間にも制限を受けており、現在では朝6時から24時までしか基本的には運営できないうえで、16歳~18歳未満の青少年には入場可能時間に制限を設けているなど、さまざまな規制がなされている。

これらの規制が、最初にあげた二つの観点から排撃運動を受けた結果であることは、当時を生きていた人々は、雰囲気やニュースなどのイメージでおぼろげながらに把握しているかもしれない。逆に、今のゲームセンターしか知らない人々であれば、当時法規制されるほどの規制に至ったようにはとてもではないが思われないであろう。それぐらいに、日本のゲームセンターもまた、他国とは異なる経緯によって、社会から、あるいは歴史的な流れから影響を受け、現在の姿に至っている。

上記を踏まえて、後編となる本記事では、日本の「ゲームセンター」周辺の社会状況の変化や、歴史の流れ、そしてそのなかで受けてきた社会統制の影響を紹介する。そのうえで、これからのゲーム文化と社会との関係性や他国との差異について考えてみたい。

なお、前編でも述べたように、今回対象とする「ゲームセンター」は、主に「場所や客層に応じた硬貨投入型娯楽機器によって、遊び(プレイ)を中心とした多様な文化を形成することが出来る娯楽施設」(川﨑寧生、2022、239ページ)である。あくまでアーケードゲーム機が設置されている施設全般をゲームセンターと考えることにすること、ご承知願いたい1。

また、本記事では主に「ゲームセンター」の周辺の環境変化を中心として社会統制について記述を行う。そのため、関連する観点についてのより詳細な記述については、本記事のベースとした川﨑の博士研究、およびそれをブラッシュアップした書籍(川﨑、2022)の第一章、第三章を参照していただきたい。

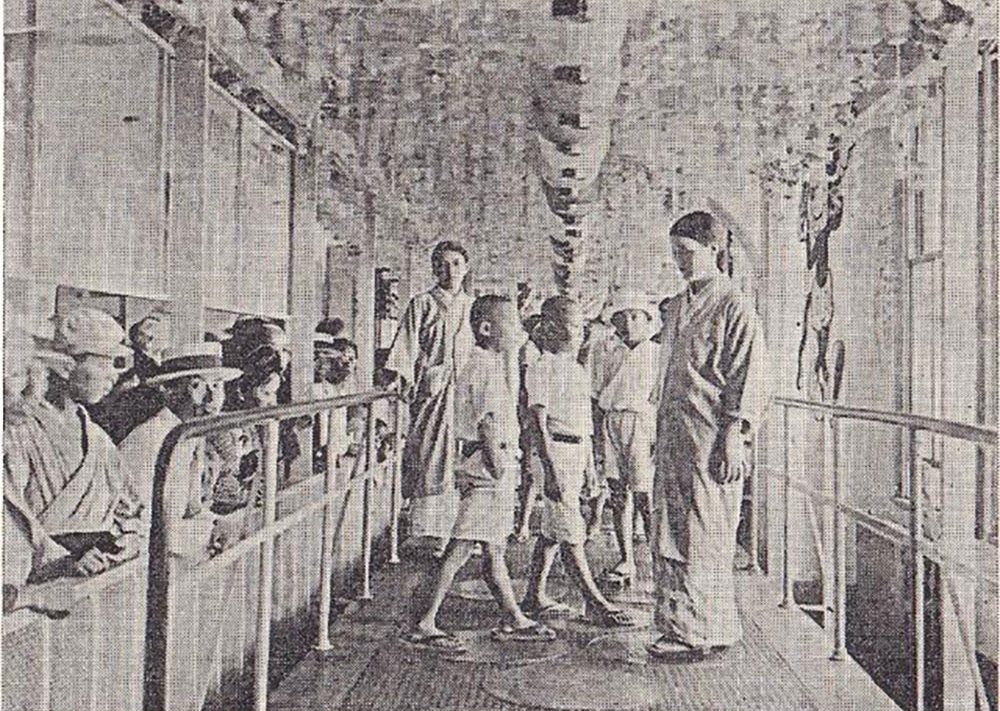

日本の「ゲームセンター」史において、多くの先行研究や文献資料が日本におけるゲーム場の先駆けと定義している施設が、1931年に開設された浅草松屋屋上の「スポーツランド」である2。この「スポーツランド」は、遠藤嘉一によって屋上遊園地として開設された。遠藤の足跡や、屋上遊園地産業はゲームセンター産業のみならず、現在の日本アミューズメント産業において重要なものだが、本筋から外れるため本記事では説明を割愛する3。

このように、最初期に現れたゲームセンターは屋上遊園地であったが、この場所は産業が誕生して10年後、第二次世界大戦によっていったんとだえた。1940年7月に「奢侈品等製造販売制限規則」が施行され、鉄製品の娯楽機器の設置運営がまず禁止され、その後戦火が広がるとさまざまな理由で人手不足に陥り、娯楽施設自体の運営が難しくなった。ゲームセンターは、まず戦時体制によって社会統制を一時的に受けた、ということができるだろう。

以上のように、屋上遊園地産業はいったん第二次世界大戦における戦時体制によって断絶し、戦後に改めて復興することになった。その後、欧米から輸入されてきた流れや、駄菓子屋など子ども向け店舗における娯楽機器展開なども新たに展開された結果、産業は再興、勃興し、現在のあり方に近いゲームセンター産業となっていくことになる。

前節の通り、最初にゲームセンターが受けた社会統制は戦時体制であったが、これについては戦争が終わることで影響がなくなった。また、この時期には、「賭博」や「青少年保護」など、のちにゲームセンターに影響を与えていく社会統制の観点は、まだあまり関わっていなかった。

では、この二つの観点はいつ頃から、どのようにゲームセンターに影響を与えることとなったのか。それを考えるためには、両観点が、日本国内で社会統制が必要な問題となった経緯について触れる必要がある。まずは「賭博」の観点から簡潔に整理してみる4。なお、いずれの観点においても、全国統一的な対応がされ、現在につながる形で社会統制が行われ始めたのは明治時代以降になる。そのため、本記事ではそれ以降の事象を記述する。

増川宏一(1983)によると、明治時代の時点で、賭博を生業とする「博徒」が存在していたという。博徒らは江戸時代から存在し、現在のやくざ・暴力団の前身になるなど、反社会的性質を持っていた。同時に、当時の博徒の構成員の多くは自由民権運動にも関わっており、秩父事件や群馬事件など、民権運動の過激化事件を共同で起こす事例も多かった。

そのため、明治政府は博徒が関わる「賭場」の開帳や賭博運営をまとめて取り締まるため、1884年に「賭博事犯処分規則」を施行し、開帳される賭場や博徒だけではなく、そこに集まっている人々も含め、重罰に処すことで厳重に取り締まった。この規則はいったん取り下げられたものの、1908年の刑法改正の際に賭博罪として、おおよその内容が受け継がれた。

これ以降、現在に至るまで日本では民営賭博を行う場所を厳しく取り締まるようになった。他方で、増川(1989)は、これらの規制をもってしても賭博自体は収まらず、さらには競馬や競輪、宝くじのように国も賭博を運営し始めたことを記述している5。また、博徒による非合法な賭博も、戦前においては権力と癒着することで存続したとまとめている。

また、増川(2012)は同時に、全国的に行われた民営賭博と博徒への厳しい措置は、賭博に対する忌避感を一般民衆に与えるきっかけとして十分な効果があったとも分析している6。少なくとも、民営賭博を国が認めず厳罰化されたこと、その状況でも博徒がやくざ・暴力団となり、非合法で賭博を運営していることが、一般の国民が国営以外の賭博に対して良くない印象を与えていった一因となったのは確かと考えられる。

同時に、民営賭博が非合法となったうえで、パチンコやビリヤード、麻雀屋のような、法的には曖昧な、賭博に近い娯楽や娯楽機器を運営する場所も同時に現れ始めた。こうした場所に対し、国は「賭博が行われるかもしれない場所」という理由で、法的な管理が必要な場所という特殊な存在として規制の管理下に置くようになった7。これもまた、ゲームセンターに大きな影響を与えたと考えられるが、詳細については後述する。

以上、賭博とゲームセンターが関わるようになる前史をまとめた。続いて、「青少年保護」の観点についてもゲームセンターに関わる前史を簡潔に整理する。日本における「青少年保護」に関する研究や言及、活動が見られ始めたのは明治30年代以降であり、作田誠一郎(2018)がその流れを細やかに調査、分析している。ただし、これらの話題はゲームセンターには直に関わらないので、今回は割愛する8。

現在に近いタイプの「青少年保護」の問題が現れるのは第二次世界大戦後、1950年代以降となる。もともと日本では近世から「くろうとの男性」が楽しむ「飲む、打つ、買う」を対象として、夜の大人の遊びに対しては一般の女性や青少年が触れないように隔離し囲い込む類の規制が戦後まで行われ続けていた9。こうした青少年のアクセス規制は、戦後風営法にまとめられた。

しかし、戦後になると社会的な余裕が生まれたこともあり、女性や青少年が夜の遊びの世界に参入し、非行少年問題が戦前とはことなる形で現れた10。永井良和(2015)は、戦後における青少年の夜の娯楽への参入と、非行少年の増加の対処について、親たちは自身たちで管理をするのではなく、警察や法規制のような公権力による予防を望むようになったと分析している11。

娯楽施設に対する青少年保護関連の規制についてもこの戦後の一連の流れのなかで、風営法と各県の条例によって行われるようになる。主に風営法で大まかな法規制を行い、1960年代以降には、各都道府県の青少年保護育成条例を中心とした条例によって細かく事例を規定することで、規制対象を増やしていった。このなかでは前提といえる青少年の深夜徘徊に関する規制や、パチンコ屋(風営法)やボウリング場(青少年条例)への入場時間規制などがなされていた。

以上のように、日本において「賭博」と「青少年保護」の観点は、他国とは異なるがさまざまな対処がなされている。まず「賭博」については、民営賭博が禁止され、アングラの領域へと移ったことにより、国民全体に民営賭博に対する忌避感が現れていた。そして、「青少年保護」については、戦後の平和な状況下において非行少年問題と、青少年の深夜徘徊、および夜の遊びへの参入が問題視され、保護者や教育機関から公権力による規制を求める声が強くなり、実際に「風営法」と「青少年保護育成条例」を中心に規制をされ始めていた。

このように、二つの観点が関わる施設には、いずれも社会統制を受けかねない土壌が生まれていた、と考えることができるだろう。以上を踏まえて、日本のゲームセンターがどのように二つの観点に関わることになっていったのか、簡単に整理する。

日本のゲームセンター産業への社会統制については、赤木真澄(2005)が産業側の視点で、永井良和(2015)が社会統制側の視点からこの事象を整理、分析している。これらと「賭博」、「青少年保護」に関する観点を踏まえると、以下の三つの要因が、ゲームセンターが法的規制を受ける主要な要因であると思われる。

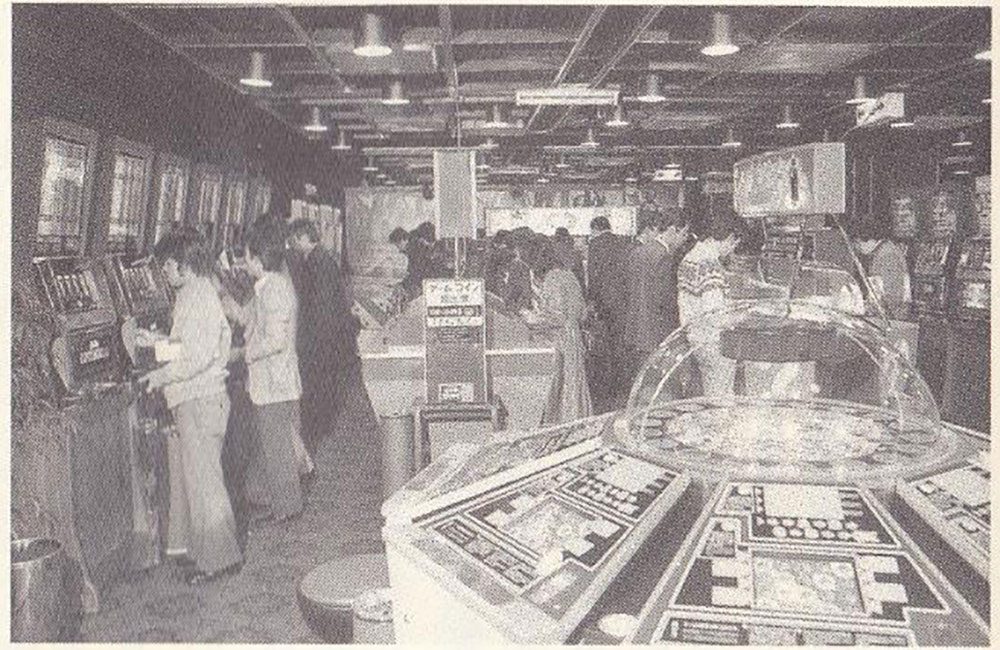

第一に、1970年代初頭から続く「メダルゲーム機」の流行や、1970年代末の「テーブル型筐体」による、「ブロック崩し」ゲームや『スペースインベーダー』(タイトー、1978年)などのビデオゲーム流行をきっかけとして、ゲームセンター産業全体がこの時期に大きく全国的に拡大していた。そのため、さまざまな社会問題にも関わりやすい立場となっていた。

第二に、1970年代末から1980年代中盤にかけて、戦後最大クラスの非行少年流行の波が起きており、ゲームセンターが実態はどうあれ少年たちの「たまり場」と言われるようになって問題視された。特に1983年は戦後最大クラスの青少年補導・摘発数であったぐらい、非行少年は社会において大きな問題となっていた。そのため、全国的に拡大する、安価でおもしろい万人向けの娯楽を提供する施設であるゲームセンターには、人がどうしても集まりやすい状況であったと考えられる。

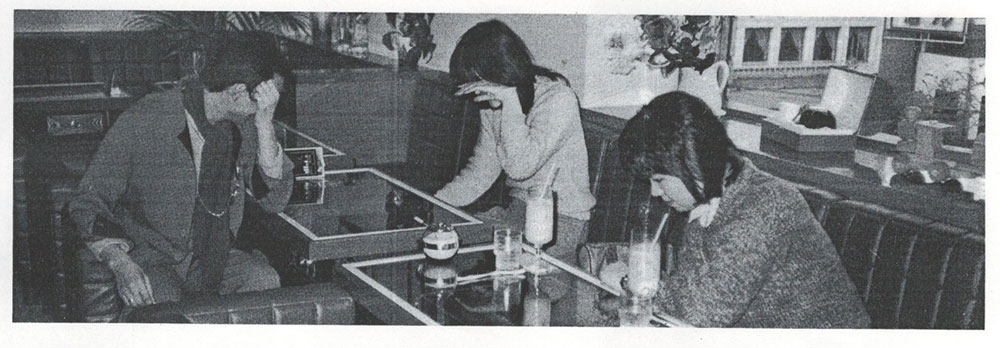

第三に1970年代頃からメダルゲーム機やTVスロットゲーム機を違法改造した機器、あるいは諸国から密輸した賭博機器を用いて民営賭博を営む違法業者が存在し問題化した。このなかには暴力団のような反社会的存在だけではなく、法的に無知であるがゆえに気づかず、賭博事犯を行う「ゲーム喫茶」として運営するケースもあった12。結果として、警察側は違法業者と健全なゲームセンター関連業者の区別をつけることが難しかった。業界もまだ団体としてまとまることができていなかった時期であるため、統制を図ることが難しかった。結果として、違法業者との区別をつけさせることができなかったことも要因と思われる。

以上のように、日本のゲームセンターは、産業の急激、かつ全国的な拡大のなかで、半ば巻き込まれる形で二つの観点の問題に関わることになった。結果として、ゲームセンターを法律の管理下に置いたほうがいいのでは、という議論が高まり、国会内では風営法制定についての議論が行われた。この議論は、わが国のゲームセンターに対する公権力側と、国会議員の見解が提示されており、また日本のゲームセンターが受ける社会統制の特徴が見える資料である。

端的に国会での議論をまとめると、国会内でゲームセンターの法規制において特に問題になった議論は「法規制の対象」と「青少年のアクセス時間規制」と「例外措置」の三つであった。そして、この三つの議論をベースとして、警察官僚側と国会議員側が独自の意見を持って議論をしていた。本記事では簡潔に、この二つの側の意見を整理し、ゲームセンターがなぜ規制されたのかについて整理してみる。なお、国会議事録についての詳細な分析については、川﨑(2022)の第三章を参照してもらいたい。

まず警察側は、「賭博」の観点を理由に、ゲームセンターという「場所」を規制したいと考えていた。国会議員による「場所ではなくゲーム機を対象とし、定義分けして規制すればいい」という意見についても、「ゲームの結果を定量化することが可能であればそこで賭博営業が成立しかねない」と返している。すなわち、「店の外から見て施設空間やゲーム機、構成人員など不明な点が多いうえに、中で娯楽機器を利用した賭博13をしている可能性がある場所」となってしまっている、ゲームセンターの管理をしたかったと考えられる。

そのうえで、警察側は、青少年のアクセス時間制限については「初めて規制する対象であることを理由に、風営法の最低限の制限にあたる22時で十分なのではないか」という旨の発言をしていた。また、スーパーや旅館など、すでに健全と判明している場所にもゲーム機が存在していることは把握していた14ため、そういう場所は法規制の枠組みから外れるように配慮していた。

もう一方の国会議員側の意見は政党や議員によってさまざまではある。ただし、全体としては青少年保護のほうをより問題視していた。賭博については前述のようにゲーム機を対象とするか、あるいは業界内の自主規制で十分ではないか、という意見が各党15から出ている。アーケードゲーム機の賭博機転用が簡単にできるものではないことを提示することで、健全な業者とそうでない業者を区分けすることも可能であることを示した議員もいた16が、前述したように、警察の強硬な姿勢を崩すことができなかった。

このうえで、国会議員側は、青少年保護に関しては警察側より厳しく規制することを求めていた。端的に言うと、「22時では遅すぎ、20時にはもう夜中であるため、18時まで規制する必要があるのでは」という意見が主体である。この点については主に衆議院の地方行政委員会第17号から第21号において、自由民主党や公明党、民社党など、与野党問わず提示している。疑問を提示する動機についても、社会的な常識や道徳的な理由などさまざまであり、例えば自由民主党の松田九郎は、「子供は昔から、『夕焼け 小焼けで 日が暮れて 山のお寺の 鐘が鳴る』、そして早く寝なければいかぬということに決まっておる。」17と、童謡を引用しながら疑問を提示している。

全体として、警察側と国会議員側は基本的に一貫して規制を通したい各々の観点について厳しく見ていた。しかし、それだけではなく、各観点について、業界内の努力も踏まえ、規制の譲歩も必要と考えていたのも事実である。最終的にはこれらの意見の折り合いをつけたうえで、風営法と関連条例によって、実際の法規制の内容が決まっていくこととなった。

前節で述べた通り、日本におけるゲームセンターへの社会統制は、他国とはまた異なる形で変遷し、実際に規制されることになった。これを踏まえて日本のゲームセンターがどう影響を受けたのか、見てみることにする。

ゲームセンターの社会統制に関する観点における他国と異なる最も大きな点は、日本では近代において民営賭博が完全に非合法となり、しかも消えることなくアンダーグラウンドに残り続けたことである。この結果、アメリカやドイツのように、娯楽施設としてゲームセンターが賭博と関わった場合、産業としての社会的致命傷となる可能性があった。

特に日本のゲームセンター産業は親子連れ向け娯楽施設である「屋上遊園地」が源流の一つである18。さらに、1960年代には駄菓子屋や喫茶店など、子ども向けを含めた既存産業へのゲーム機の展開を進めていった19。これを考えると、余計に違法なものと関わることは問題となったと考えられる。

また、パチンコという、すでに社会的に規制された、賭博かどうか曖昧な娯楽機器があったことも業界に危機感を与えたと思われる。パチンコは、最初の段階では純粋な娯楽機器として扱われ、規制されていなかった。しかしパチンコの勝敗の結果景品を与えたこと、パチンコ自身が運の要素を強くする方向で改良されていったこと、そのうえで、景品を換金する業者が現れ、暴力団が介在するようになったことなどから賭博に近いものへとつながり、さらに若者が混じって不良化する不安も重なり、1954年に規制へとつながった20。

パチンコの例は、元は賭博でない娯楽機器であったとしても、ゲームの結果やその周辺の要素でお金を賭けることが可能な状況になれば、それが賭博に近いものであると日本の政府や周辺社会に映り、結果的に規制へとつながっていく可能性が高いことを示している。これを踏まえたうえで、ゲームセンター産業はあくまで合法的に、反社会集団とはつながらないように、遵法精神を維持しながら運営する必要を迫られたと考えられる21。

この遵法精神は、アーケードゲームの一つである、「メダルゲーム機」の誕生や趨勢にも現れている。メダルゲーム機は株式会社シグマを立ち上げた真鍋勝紀が開発したゲーム機であり、貨幣と兌換不可能なメダルを用いて遊ぶゲームの総称である。真鍋は自著にてメダルゲーム開発のアイデアを提示している(真鍋勝紀、1998)。

真鍋は、日本では賭博機器で賭博をすることは違法であることを前提とし、賭博機器の賭博性をなくしたうえで遊ばせるというアイデアを1960年代後半に考えた22。真鍋はこの条件を日本で成すために警察や法学者の平出禾にも相談し、合法になるように、かつ賭博性がないようにメダルゲームの調整を行った23。結果としてこのアイデアは成功し、全国的にメダルゲームは流行し日本のゲームセンター産業が拡大するきっかけの一つとなった。しかし逆に言えば賭博が合法であればこのタイプの娯楽機器が生まれるアイデアは根本的に生まれなかったと考えられる24。

このように、初期から「賭博」と「青少年保護」に関する社会問題がゲームセンターと関わる可能性があることをすでに把握しており、社会的な位置付けに繊細な注意を払っていた。しかし、そのうえでも、急激な全国的拡大による多様な業者と企業の参入のなかで、同時並行的に進んでいた社会問題に対応することは難しかった。

また、業界団体も再編と整理の途上であり、力も弱く、自主規制で対応するには限界があるだけではなく、全体での意見統一もできなかった25。ほかにも、永井が言うように、すでに国内で高まっていた非行少年への対応を公権力に要望する声に公権力側が応えたことは、国会での議論からも見ることができる。これらの要素が複合的に重なったことが、ゲームセンターへの法規制が成立した要因であると思われる。

規制の内容自体は以下の通りである。まずゲームセンターの開設可能地域は、商業地域を中心にする形で大きく制限された。また、開店時間も24時間は不可能となり、基本的には日の出(現在は朝6時)から24時となった。さらに、許可申請や、筐体を変更する際に店内レイアウトを警察に届け出なければいけなくなった。これらの申請は基本的に行政書士に有料で依頼することとなるため、営業時間の短縮化もあり、ゲームセンターは大きな経済的打撃を受けたのは事実である。

他方で本規制では、完全に青少年を入場禁止にするわけではなく、風営法と条例によって入場時間に制限をかける程度に収まった26。結果として現在、大半の都道府県において20時に18歳未満、18時に16歳未満が入場規制を受けることとなっている。同時に、本規制は賭博犯罪とのつながりを完全に切るという、ゲームセンターに対してもプラスの面があった。

さらに、本規制をきっかけとしてゲームセンター産業は多様な社会的対応を進めることが必要と考え、業界団体の再編を行った。また、各企業が各々、業界全体を自浄するための努力をしていった。結果として、「対戦格闘ゲーム」流行や、「プライズゲーム機」の成功などをもとに、ゲームセンター文化は変化していきながら、改めて成長していくこととなった。

このように、結果的に他国と比べても、日本のゲームセンターはまだある程度業界内の事情に勘案した緩い規制で済んだということもできる。緩い規制になった理由については、以前から遵法精神に則り、親子連れ産業を含めた独自の娯楽文化をつくり上げていたことや、喫茶店やスーパー、ホテル、駄菓子屋など、さまざまな店舗にゲーム機を設置、運営することで、ゲームセンターが多様な店舗形態を形成していたことが主な要因と考えられる。

他国と比べて、日本では最初期の段階から、万人が入り、親子そろって楽しむことができる娯楽機器があることを、社会に屋上遊園地やゲームコーナーという店舗形態として示していた。そして、それをよしとする人々が数多く存在し、駄菓子屋や喫茶店、クリーニング屋にお土産屋、ホテルに旅館など、全国津々浦々の、すでに社会的認知がなされている場所に店舗を展開した。さらに、賭博などの、社会にとって悪とされているものについては近寄らないように、業界も細やかに運営を続けていた。結果として当時起きていた社会問題に巻き込まれて規制を受けたものの、社会と折り合いをつけて存続し、文化をうまく残せたのはこのことがあると考えられる。

以上のように、日本のゲームセンターは、「賭博」と「青少年保護」に関する社会問題に巻き込まれた。しかし、うまく社会と折り合いをつけ、日本では残ることができた。拙著(川﨑、2022)の第七章でも提示しているが、このなかでは混沌とも呼べるほどに多様なゲームプレイ文化が生まれた。「プリントシール機」や「音楽ゲーム」など、さまざまな新機軸の娯楽機器もその後生まれている。結果として、ゲームセンターは他国にない、独自の万人向けの娯楽文化を手に入れることができたといってもいいだろう。

そのうえで、日本のゲームセンターには1985年当時には規制が必要であるとされたが、現在はどうなのであろうか。現在、ゲームセンターを取り巻く観点の社会状況は大きく変わっている。例えば非行少年の補導人数に関する統計は2000年代にいったん急上昇したが、2007年以降大きく減少し、戦後最低を維持し続けている。また、賭博機器を使った賭博事犯に至っては、業界団体が安定して成長し、警察とも各店舗が綿密に協力するようになった結果、ゲームセンターが関わるような事態はほぼなくなったといってもいい。

しかし、ゲームセンターに対する法規制は、風営法の基本的な規制そのものは維持され、改正には至っていない。確かに、親子連れでなら22時まで来店可能に条例で制定できるようになった(2016年の改正)だけではなく、景品の原価価格(現在までに100円から1000円まで上昇)や例外措置の拡充(2023年春)など、法規制の緩和自体はいくつかなされている。しかし、根本的な部分の改正がないため、ゲームセンターは今もレイアウト変更をするたびに警察に届け出る必要があるし、営業時間も制限されたままである。また、先述の親子連れの緩和についても岩手、茨城、鳥取、沖縄の四県は緩和せず、現状を維持している。

このように、ゲームセンターに対する法規制は本質的には変化していないと言える。そして、ビデオゲームが日本に現れてから50年の月日が流れた。このなかで、ビデオゲーム文化を取り巻く環境も大きく変化した結果、本規制はゲームセンターだけにとどまらず、ほかにも影響を与えている。

例えばビデオゲームを競技として捉える「eスポーツ」について、「大量のビデオゲーム機を中心とした娯楽機器を設置し、定期的に大会や練習を行うことはゲームセンターにあたるため、許可申請が必要となる」問題が表れた。この問題について、大会に関しては議論の結果「一時的に行うイベント」扱いとし、例外措置を設ける形で収まりつつあるが、練習施設に関しては今も議論が続いている。日本は他国と異なり、ゲームセンターにおいて主に花開いた「対戦格闘ゲーム」文化がeスポーツの中心の一つである。このことも含めて、ゲームセンターでも設置されているゲームを用いてeスポーツの練習ができる環境を整えることは重要である。しかし、現状のように細かく許可申請や店内レイアウト変更の提出が必要となると、気軽に練習施設を開設することも難しくなる。

また、この50年において、日本のビデオゲーム文化は社会的・文化的に世界に大きく影響を与えている。国内においても、2021年の東京オリンピックの開会式において、ビデオゲームのBGMが採用されるほどには、ゲーム文化は社会的認知を得た文化となっている。このような娯楽機器を保全し、文化を伝えることは、社会的にも重要である。そのうえで、ゲームセンターは、アーケードゲームとしてビデオゲームが初めて導入され、全国的に流行した場所である。ビデオゲーム文化においても、昭和・平成を代表する娯楽文化においても、文化を保全し、未来に過去の姿を残すことがさまざまな意味で重要となるだろう。

しかし、アーケードゲームが設置されたゲームセンターは、ゲーム機が動き、そのなかで人々が遊ぶという、娯楽施設としての「場所の記憶」ありきの存在である。そのため、文化保全のためにはゲーム機の動態保存が前提となる。そして、現在の法律では、動作するアーケードゲームを定期的に陳列するだけで、風俗営業扱いとなってしまう。実際に2021年に名古屋市博物館で開催された「ゲーセンミュージアム展」は、2カ月間展示会を開くために、風営法第五号の営業許可を取る必要があった。博物館では展示に合わせてレイアウトや展示物を変えていく必要があるのが常だが、このような状態では、博物館運営を行うことは難しいと思われる。

このほかにも、さまざまな助成金、援助などにおいて風俗営業は支援を受けづらい状況であることなど含め、現在中小のゲームセンターは法規制や社会統制において難しい判断を迫られていることも少なくはない。なぜ規制が現行のまま続いているのか。改めて今、ゲームセンターと社会との関係性を見直す必要があるのではないか。以上を踏まえ、本記事執筆者は現在、ゲームセンター、ひいてはゲーム文化に対して規制を行おうとする社会的認識がいかなるものであり、なぜ規制を維持しようとしているのか、現在の社会状況を踏まえた折り合いのつけ方はあるのか、各議会や周辺の社会状況を主な対象として、調査研究を進めている。

2020年における香川県のネット・ゲーム依存症対策条例や、直近で行われた中国でのゲーム規制再開案提示と取り消しの騒動27を含め、今後もゲーム文化は社会から影響を受け、影響を与えていくのは間違いない。それが当時の社会においては妥当であっても今は問題となるケースであることや、そもそもなぜこのような規制が成立するのか、と問われるケースもあることと思われる。これを踏まえて、我々もゲームをプレイするときに、そうしたことを考えてみる、あるいはゲームの周辺の社会的・文化的状況について考えてみるのもよいのではないだろうか。

脚注

参考文献(論文・書籍)

赤木真澄、2005『それは「ポン」から始まった-アーケードTVゲームの成り立ち』アミューズメント通信社。

ゲーム文化保存研究所、2023『ALL ABOUT DETA EAST』電波新聞社。

株式会社タイトー社史編集委員会、1993『遊びづくり四十年のあゆみ』タイトー。

川﨑寧生、2022『日本の「ゲームセンター」史 娯楽施設としての変遷と社会的位置づけ』福村出版。

警視庁防犯部少年課、1955『愛のみちびき-親のなやみ、子のうったえ-』東京防犯協会連合会、東京母の会連合会。

警察庁生活安全局保安課、2022『令和4年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について』警察庁、https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/hoan/R5.fuzoku.toukei.teisei.pdf。

小山友介、2020『日本デジタルゲーム産業史 増補改訂版: ファミコン以前からスマホゲームまで』人文書院。

真鍋勝紀、1998『これからますます四次元ゲーム産業が面白い』かんき出版。

増川宏一、1983『賭博Ⅲ』法政大学出版局。

増川宏一、1989『賭博の日本史』平凡社。

増川宏一、2012『日本遊戯史』平凡社。

永井良和、2015『定本 風俗営業取締り:風営法と性・ダンス・カジノを規制するこの国のありかた』河出書房新社。

中藤保則、1984『遊園地の文化史』自由現代社。

日本アミューズメント産業協会『アミューズメント産業界の実態調査報告書』

作田誠一郎、2018『近代日本の不良少年観 「不良少年」観に関する歴史社会学的研究』学文社。

澤登俊雄、2015『少年法入門 第6版』有斐閣。

「喫茶ロケーションのサバイバルを探る 生かしたい喫茶人口とその特質」『月刊コインジャーナル』エイ・クリエイト社、1983年10月号、24〜27ページ。

「国会会議録検索システム」国立国会図書館、https://kokkai.ndl.go.jp/#/。

参考文献(ニュース記事)

Josh Ye、2023「中国、オンラインゲームの新規制案公表 利用者の支出抑制狙う」ロイター、2023年12月22日、https://jp.reuters.com/world/china/RDO4M7Z5ONKTVFHOYEUJAIN7IM-2023-12-22/。

Josh Ye、2024「中国、ゲーム規制強化案をウェブサイトから削除 関連株上昇」ロイター、2024年1月23日、https://jp.reuters.com/economy/industry/BK5FJHUJCBJXBFLZ77YJF6EHXY-2024-01-23/。

※URLは2024年4月22日にリンクを確認済み