葛西 祝

「ゲームを自発的に遊んでいたと思ったら、メタAIによって難易度などが裏で調整されていた」。その事実をプレイヤーは受け入れられるのでしょうか? 前編ではゲーム研究者の松永伸司氏とスクウェア・エニックスのAI部でメタAI分野の研究・開発を行う水野勇太氏がお互いの立場からこの問題を論じました。後編では、松永氏の「ゲームを通して自己変容したい」という考え方を基に、今後メタAIとゲームの関係がどのように展開していくのかが話されます。

――ゲームが自己変容の機会になるというのは、どういうことでしょうか。

松永 ゲームをきっかけにして自分が変わりたい、あるいは変わっていくことを感じたいということです。たぶん似たような発想を多くの人が持っているんじゃないかな、とうっすら思っているのですが。

メタAIにおもてなしされると快適にプレイできてしまって、むしろ自分が変わるきっかけが得られないのではないかと。

水野 しかし自分を変えるという意味では教育用のメタAIとかも全然ありえますからね。

松永 それでいうと、教育にもそもそも違和感がありますね。教育って要するに、変容を強制することですから。

最近の教育では「自分で考えるのが大事」とか言ったりしますけど、それを強制してる時点で自発的に考えさせていないのではないでしょうか。教育のパラドックスなんです。いま大学教員をやっているので、あまり教育を悪く言いたくはないんですが……。

ここで問題にしている自己変容は、そういう押し付けや誘導された自己変容ではなく、あくまで自分のなかから湧き上がってくるものとして考えています。

水野 なるほど。結局メタAIの関わり方はセンシングでこういう形でどうですかみたいなところの調整になるものです。

最初のきっかけとして、例えば「武器か魔法どちらが強くなりますか?」みたいな選択肢があるとき、メタAI側から武器を強くしたらと提示されるのは松永さんは嫌なんですよね。

逆に自分で今、武器か魔法のどちらかを強くしたいと決め、1回試してみる形で自分で選択できればいいのかなと思ってたんですけど。

松永 自分で選んだ感じがするというのも大事ですが、もっと根本的なところで抵抗感や違和感が大事というか、スルッと行ってほしくない。「今のあなたのままでクリアできます」はその真逆です。

チクセント・ミハイのフロー理論ってありますよね。自分の能力と挑戦課題の難易度が適度に釣り合った状態だと気持ちよく集中して作業できるという理論です。

水野 基本的にメタAIはフロー理論を軸に調整されることが多いです。なので「今のあなたのままでクリアできますよ」というバランス調整には基本的にはならないです。

挑戦課題が簡単にクリアできてしまうと、むしろ退屈する。何度か失敗する難易度で調整していくので、何かしら壁にぶつかるシチュエーションは起こるんじゃないかと思います。メタAIはプレイヤーの慰めだけではないことは絶対伝えたいですね。

松永 なるほど、ただ慰めでないのはわかりました。とはいえ、フローの状態よりももう少し難しい状態が望ましいというか……。フローは結局、気持ちいいですからね。

心地よさではなく自己変容が大事ということは自分のなかで一貫しているんですが、ただ自分を変えてくれる状況がどういうものか、いろいろバリエーションがあるという話になりそうです。

松永 別の話題になりますが、メタAIへの疑問として、プレイヤーのゲームプレイごとにゲームのあり方自体が変わりますよね。そうすると、ほかのプレイヤーと同じゲームをプレイしたといえなくなるという問題が出てくる気がします。

例えば仮に映画にメタAIを仕込むとします。鑑賞者ごとに好みのシーンが出るようにチューニングされ、あるいは同じシーンでもディテールが微妙に違うといったことになる。その場合、鑑賞者ごとに観てる作品が違うことになりますよね。

それの何が問題なのかという意見もあると思いますが、個人的には残念な感じがするんですよ。もちろん、人それぞれ作品に対する感じ方が違うのは当然なんだけど、対象は同じであってほしい感覚があって。

ゲームもそうなんです。同じ一つのものをプレイして、ほかの人と感想を言い合うというのが大事に思える。感想は違っていいけど、対象は同じであってほしい。メタAIを組み込むとその点が大きく失われる気がします。もちろん、ゲームはインタラクティブである以上、メタAIがなくても実際のゲームプレイはプレイヤーごとに異なりますが、ルールの部分は同じですよね。

水野 今のお話のポイントは、メタAIにコントロールされたゲームをプレイしたときの体験がAさんとBさんで微妙に違うものになるということですよね。

基本的にはそうなると思っています。むしろ個人的には違っていいと思っていますよ。結局メタAIが入っているゲームがターゲットとしているのは、基本的にはプレイヤーをパーソナライズして一番ベストなゲーム体験を提供することっていうことなので。

AさんとBさんの体験がむしろ同じなのは、十分にパーソナライズされてないということなのでむしろ良くない状態なんです。基本的にはその人ごとに違うゲームになるべきだし、そうなるほうが良い。

松永 同じゲームをプレイしたい、同じ映画を鑑賞したいというのは、対象そのものは共有されている前提で、私とあなたでそれに対する感じ方がどう違ったのかとか、どういうところがよかったか悪かったかなど、感想の伝達や共有を楽しむことだと思うんですよね。

水野 それ自体はあっても良いと思います。結局、旧来型のメタAIが入ってないゲームにそういうことは引き続きできますし、映画だったりとか小説だったりとか、その他エンターテイメントにおいては、そういうことがそもそもできますと。

むしろゲームにしかできないこととして、ゲームの中身がプレイヤーによって変化できることこそがメディアの特徴だと思います。

ゲームにしかできない部分を突き詰めていくと、いま否定された「対象によって体験が変わる」ことこそゲームならではの体験になるのではないでしょうか。

――プレイヤーは自らが変わるためにゲームしたいし、開発者は最適な体験のためゲームをハンドリングしたい立場で平行線ですね。

松永 サッカーやラグビーなどのスポーツでも、現行のルールを変えることの問題がありますよね。

ルールを変える必要性や提案があったとき、「そもそもこのスポーツはこういうプレイをプレイヤーに提供するものである」という前提の下で議論されることがあるようです。サッカーやラグビーの「プレイの本質」が持ち出されるということですね。

今のルールだとズルがしやすいから禁止とか、こういうルールにすればよりそのスポーツ「らしい」プレイになるとか、そういう発想でルールが変えられるんですね。

そういうあるゲームの「プレイの本質」は「エートス」と呼ばれたりもします。それを一番大事にするのは、一つの考え方、一つのゲーム観です。

一方で別のゲーム観もあります。あるゲームはそのルールこそがそのゲームそのものであって、ルールを変えてしまうと別のゲームになると考える立場です。

この立場は「形式主義」と言われることがあります。例えば、将棋などは数百年前からルールが変わってないですよね。むしろゲームプレイのほう、例えば主流の戦形や定跡などが時代によってどんどん変わっていきます。それによって昔の感覚からすれば「将棋らしくない」対局も増えているかもしれませんが、プレイの「らしさ」よりも同じ固定的なルールのもとで競うことが重視されているわけです。

ようするに、何よりもプレイのあり方を大事にしてそれに合うようにルールをチューニングしながら遊ぶというゲーム観もあれば、ルールの同一性を何より大事にしてプレイのほうが変わっていけばよいというゲーム観もあるということです。

それでいうと水野さんがおっしゃっているメタAI的なゲーム観はどっちかっていうとエートス主義に近いのかなと思うんですよね。プレイの質そのものが大事で、そこがおもしろいことが一番なんだっていう。

一方、ゲームであれ映画であれ、同じ一つの対象を共有したいというのは形式主義的な考え方かなと思います。

――このルールの話の要点はなんでしょうか。

松永 自己変容にとっては対象の同一性が大事だろうという話ですね。

対象が同じのままじゃないと自分のほうが変わったことがわからないじゃないですか。対象がメタAIなどで変えられてしまうと、何か結果が出たとしてもそれが自分の能力の変化によるものなのかどうかがわからなくなるというか。

それともう一つ、自分とほかの人との違いも対象が固定していることで初めてわかる面もあります。それぞれが別物を見てたら、感じ方が違うこともそれが一致することのうれしさもわからないじゃないですか。

お互いに同じ対象を見るからこそ、意見の不一致とか「あのゲームのここが自分は好きだけど、あなたはここが好きなんだ」と人との違いっていうのがわかってくる。そして逆に意見が一致することの尊さがわかってくる。自分とその人が感じていることを比較するために、対象の同一性が大事だと思うんです。

水野 そうなんですよね。なのですべてのプレイヤーは必ず全員が違うゲーム体験になるのかという。やっぱり同じ体験を共有することを目的としたゲームプレイはもちろん残ると思うので。

それがどういう姿で未来に実装されるのが理想的なのか。メタAI同士が協調して、AさんがプレイしているメタAIとBさんがプレイしてるメタAIが協調して、「二人は同じ体験をしたい」ということを感じ取るのか。二人からそう宣言してもらったら、同じような体験はもちろん可能です。

基本的には何もない状態であれば、その人に対して一番良いゲーム体験を提供するようにメタAIがあなただけのゲームデザイナーとして変化させるのが良いんじゃないかなと思います。

――メタAIとはリアルタイムなゲームデザイナーという位置付けでもあるんですね。ある種、ゲームデザイナーの擬人化といいますか。

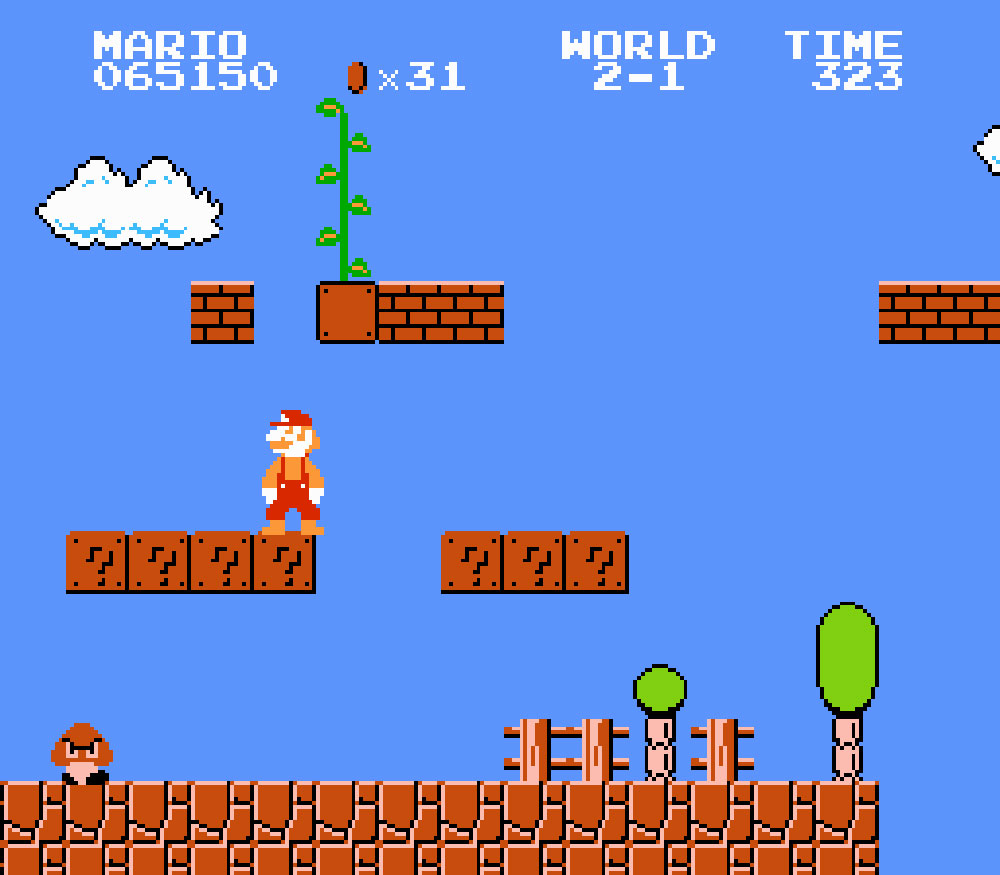

松永 デザイナーとの対話がありえるかどうかは重要かなと思います。例えば宮本茂は『スーパーマリオブラザーズ』(1985年)をつくったときに「これでよし」って思ったわけですよね。1-1のレベルデザインはこんな感じがいいと、自分がプレイしてみてOKを出したはずです。

するとそれを「宮本茂がOK出したんだ」ってプレイできるわけなんですよ。そこに対話がある。でも、メタAIだとデザイナー自身の「これでよし」という判断が出てこないように思えます。

水野 すごくおもしろい指摘ですね。その話はゲームの向こう側にゲームデザイナーを感じるって話ですよね。そしてそのゲームデザイナーのことを理解したいと思っていると。

松永 ゲームデザイナーが考え抜いて選択した1個のパターンから、デザイナーの感じ方を知ることができるんじゃないか。文学や美術や音楽だとわりと普通の鑑賞のあり方だと思いますが、ゲームにもそういう楽しみがあるんじゃないかって話なんです。

水野 ただ反論があります。将来的には「メタAIをどう調整したか?」にゲームデザイナーのデザイン性が入って来ると思います。「こんなことしたら、メタAIはこんなことしてくるんだ」みたいな。その裏にいるメタAIのゲームデザイナーを知るという。そういう世界に多分なるかと。

松永 なるほど。メタAIの仕組みを明らかにすることで、プレイヤーが「これが水野さんの仕事か」と思いながらメタAI入りのゲームをプレイすることができるようになると。

「こんなところに敵を配置したデザイナーはちょっと意地悪だな」って思っていたら、実はメタAIが使われていることがわかって、メタAIなのにこんな厳しいことをしてくるんだ、そういうふうにメタAIをデザインしてるんだ、みたいなかたちでゲームデザイナーを想像するということですね。

松永 メタAIをフィクションのキャラクターとしてゲームに登場させるとかも、表現の可能性としてあるかなと思います。例えば、あるキャラが死ぬとゲームの難易度が調整されず、難しくなる。だからそのキャラを守らなきゃいけなかったり、逆にそのキャラを殺すことでよりゲームが楽になったりするようなことですね。すでにそういう事例はあるかもしれませんが。

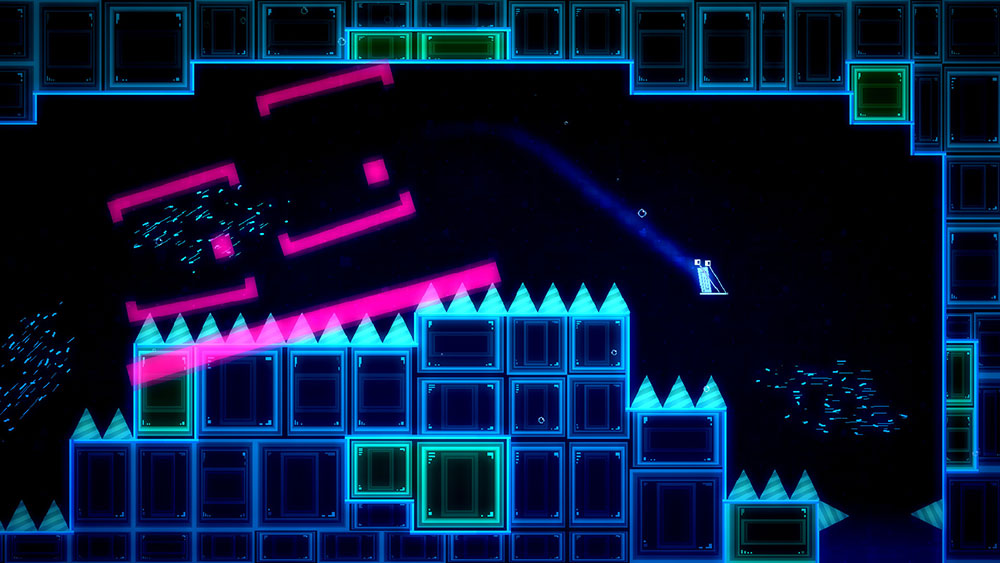

水野 1年ほど前に出たゲームに近いものがありますね。『Will You Snail?』(2022年)という高難度のアクションがあってむしろ敵はメタAIみたいな形のゲームになっているんです。

飛び出すトゲを避けてクリアするジャンプアクションです。ところがそのトゲが、メタAIキャラによってコントロールされているんです。上手い人ほど思わぬところにトゲが出るようになり、だんだん難しくなるゲームなんです。

「このあいだ、ここまで行けなかったけど、次はここまで行きたい」みたいに遊んでいると、メタAIの調整によって行けたり行けなかったりする。難しくなったり簡単になったりするところがあるので、なかなか自分がどれぐらい上手くなったかがわからない。

そういうタイプのゲームだけど、娯楽タイプとして考えるとこのメタAIにやられてしまうことを楽しむ態度でプレイすると、本作は遊べるんじゃないかみたいなことは思っています。

なので、そういう意味でもやっぱり外側のプレイする態度が娯楽的であれば良いです。そういう方が適しているんじゃないかな、と思うことはありますかね。

――ほかにも『新世紀エヴァンゲリオン2』(2003年)というタイトルでは、原作者の庵野秀明さんをもじった「庵野AI」がゲームマスターを司っていて、プレイヤーがそれに挑戦する事例などがありました。

松永 小説には「信頼できない語り手」って手法がありますよね。中立的で透明な存在だと思っていた語り手が、読み進めるうちに疑わしく思えてきて登場人物の一人として前景化してくるという手法です。

ゲームでも信頼できない語り手に近い方法はたまに使われますが、メタAIは相性がいいかもしれない。メタAIは本来、透明な存在なんだけどそいつが何かこう怪しげな挙動をしたりすると、その存在が前景化してフィクションのキャラクターになるというは全然ありうるし、それを利用した表現もいろいろ出てきそうな気がしますね。

水野 なるほど。松永さんはメタAIをゲーム中に擬人化されたキャラクターみたいな形で、どこかで明確にしてほしい気持ちがあるんでしょうか。

松永 必然的にそういう工夫した表現が出てくるだろうという予想があるだけで、そうなってほしいということではないです。透明な語り手がいなくならないように、透明な存在としてのメタAIはそれはそれで残る、というかもともとそういう技術だと思うので普通だと思います。

両面あるような表現も考えられますよね。ゲームを何度も失敗してたら、メタAIが簡単にしてくれるけど、それでもまだ失敗してるとついにメタAIが怒って「こんなことできんのか!」と姿を現すとか。

水野 そのアイデアはおもしろいですね。あとはそれをプレイヤーが意図したものと捉えるためには、メタAI技術が一般化して浸透していないと難しいですね。単なる演出みたいな捉えられ方をしてしまうので。

松永 あとメタAIはホラーとかつくりやすい気がするんですよ。メタAIはそういう使い方をしてほしいですよね。すでにどこかでやってそうな気がするんですけども。

水野 松永さんが逆にそういう内容ならメタAIを使うのはいいんだなと思いました。

松永 技術の特性が表現の狙いにきちんとフィットしたかたちで使われるのはシンプルにいいなと思います。メタAIの違和感をホラージャンルの恐怖感に結びつけるのはいい使い方でしょうね。

現在のメタAIは接待とか快適にプレイしてもらうために使われていると思うんですけど、もっと意地悪するメタAIとかもいていいと思います。

――メタAIとは違うかもですが、動的な難易度調整を意地悪に使うケースでは『ゴッドハンド』(2006年)がありましたね。三上真司氏が『バイオハザード4』(2005年)という大作のおもてなしから解放されて、近い仕様でプレイヤーが上手いほど高難易度に調整される事例です。

水野 難易度調整でむしろ難しくすることはありえます。そのことでゲームプレイの波を作ることも機能としては重要です。

それこそ『Left 4 Dead』(2008年)みたいなものはそういうふうにつくられています。プレイヤーのリラックス状態と興奮状態を上下させるために、簡単にしたり難しくしたり調整するんですね。なのでベースとなる部分を難しくすることは基本的にはやります。

松永 うまいことやらないと違和感があると思うんですけどね。要するにフロー状態をつくるために適度なチャレンジをつくるって常に気持ちいいわけじゃなく、不快と気持ちよさの波があるのが一番だと思います。

水野 単にゲームがスルッと進むっていう話ではないのはわかりますけど、今の話ってもうちょっと意地悪なやつですね。

松永 そうですね。僕はメタAIに意地悪されたいんですよね。得意なステージと苦手なステージが分かれる人に対して、あえて楽しくクリアできる得意なステージを体験してもらい「俺強いじゃん」って思わせた後、苦手なステージを出して急に地獄に降下させることもできるんだろうなっていうところですかね。

――事実『Left 4 Dead』のメタAIが近い仕様ですね。

水野 ここまでのお話で、松永さんの自己変容の話はおもしろいなとは思っています。ただメタAIがどう絡むと、許される自己変容になるのかとは思います。

――自分が変わっていくためにゲームを遊ぶというのはあまり聞かない話ですし。

松永 自分が「ゲームをなぜ遊ぶのか?」って理由を考えたとき、単なる快じゃないと思うんですよ。気持ちいい経験がしたいから遊んでいる人は多いかもしれないですが、僕はそういうのじゃなくゲームをする価値をちゃんと言いたいんですよ。

人生におけるゲームをする意味みたいな。ほかにもっと有益なことがたくさんあるのに、「なんでゲームするのか」って聞かれたら答えられないじゃないですか。

これは近代の啓蒙主義的な発想だという自覚がありますが、ゲームをする理由の一つは「自分のレベル上げ」という点にあるんじゃないでしょうか。とくに「何かをする」という能力、つまり行為や問題解決の能力を高めて、自分のレベルを上げるっていうのが一つのわかりやすい価値といえるかなと思っています。

そういう考えからすると、自己変容ってあらかじめ決められてない感じが大事だと思うんですよ。最初から道筋が決められてたら台なしな気がします。

――そのため、メタAIに動的に難易度調整させるのは違うと。

水野 自己変容っていうのは、悪く変わることも含んでいますか? より堕落するみたいな。

松永 悪くなることは想定してなかったけど、普通にありえますね。ただそれは駄目なゲームのプレイの仕方じゃないですか?

もちろん、ゲームをする価値が自己変容だけかというとそんなことはないです。

それこそ快を目的として堕落的に遊ぶことがその人にとって意義あることなのであれば、そういうプレイもあっていいし、それに合わせたゲームもあっていい。それがその人の助けになったり記憶に残ったり、よかったなって思ったりするゲームなら価値があると思います。

それこそ慰めなのかもしれないけど、慰めだったとしても、それがそのゲームにしか達成できないことなのであれば、それはそれで十分価値のあることだと思っています。

水野 メタAIの究極は慰めが必要な人には慰めるし、自己変容が必要な人には、その助けになったり、自己変容前にくじけてしまわないようにしたり、より大きな自己変容をするような課題であったりを提供するものです。

その人に対して一番求めているゲーム体験を提供するようなメタAIをつくろうとしているところなので参考になりますね。

――対談のまとめをお願いします。

水野 今回、一番刺激的と思ったのは、やっぱりゲームを提供する側はこういう意図でつくっているんだと思っていても、プレイヤーはさらに上回る形で物語性を見出すことですね。松永さんの指摘から改めて認識したみたいなところがありました。

ただ個人的にはまだ十分に想定できていなかったりするので、今後ますますメタAIが発展し、いろんなゲームに実装され、さらにその問題が解決された世界に対し、プレイヤーはどんな物語を見るのかみたいな。そこまで把握してメタAIをデザインしないといけないんだなと気づかされましたね。

松永 僕自身の価値観なんだと思うんですけど、ゲームを通じたコミュニケーションを大事にしてるんだなという自覚が最近あります。

ここでいう「コミュニケーション」は、みんなで集まってワイワイするという意味ではなく、一つは同じゲームをしているほかのプレイヤーと感想をやりとりするという意味です。それは同じ感想を言って共感できてうれしいという話ではなく、自分はこう感じるけど相手はこう感じるというように、同じ対象に対するいろいろな意見によって自分と人との違いがわかる意味でのコミュニケーションを大事にしている。

もう一つは、つくり手の感じ方を感じるという意味でのコミュニケーションですね。つくり手が「これでよし」と思ったその気持ちと同じ気持ちになることのうれしさがあるんですよね。

どちらにしても、人の価値観を知りたい、感じたいということかもしれません。水野さんが「これでいい」と思ったことを感じたいっていう。メタAIを使っても、そういうコミュニケーションの可能性は維持できるかもしれないんですけど、うまくやらないとそれが失われるような面があるんじゃないか。自分がそれを懸念していることがわかりましたね。

水野 勇太(みずの・ゆうた)

1982年、兵庫県生まれ。大学卒業後、大手ゲーム会社で、ステルスアクションゲームの敵AIプログラマとして、ゲーム業界のキャリアをスタート。その後、企画職へ転身。スマートフォン向けタイトルのプランナー、ディレクターとして、ゲームデザインとディレクションの経験を積む。

現在は株式会社スクウェア・エニックスにて、AIテクニカルゲームデザイナーとして、エンジニアとディレクターという二つの経験を活かして、進歩した「メタAI」実現のための研究に取り組むとともに、さまざまなAI技術を実際のゲームに適用/ゲーム開発フローに導入するためのプロジェクトマネージャーとしても業務に取り組んでいる。

松永 伸司(まつなが・しんじ)

美学者。京都大学文学部メディア文化学専修准教授、立命館大学ゲーム研究センター客員研究員。専門はゲーム研究と美学。著書に『ビデオゲームの美学』(慶應義塾大学出版会、2018年)、訳書にイェスパー・ユール『ハーフリアル』(ニューゲームズオーダー、2016年)、ネルソン・グッドマン『芸術の言語』(慶應義塾大学出版会、2017年)、ミゲル・シカール『プレイ・マターズ』(フィルムアート社、2019年)など。2015年度より、文化庁メディア芸術連携促進事業内の研究マッピング(ゲーム分野)事業の調査担当。

※インタビュー日:2023年3月15日

※URLは2024年3月15日にリンクを確認済み