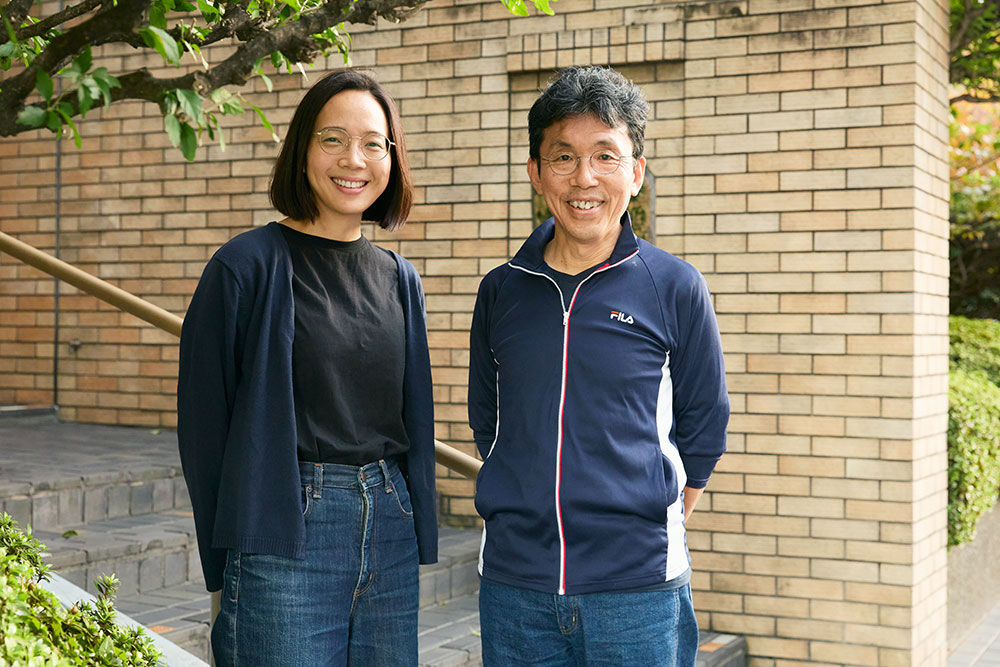

佐藤 恵美

写真:小野 博史

アーティストで研究者の久保田晃弘氏をナビゲーターに迎え、次の100年に向けたアートとテクノロジーについて考える対談。4人目のゲストはアーティストの岡碧幸氏です。北海道で農学、ロンドンでアートを学び、ドイツでの滞在を経て現在は札幌を拠点に活動しています。2023年10月の個展では、ロシアやウクライナの人たちが撮影した大量のスマホの写真を時刻順に並べ、インスタレーションを展示しました。それは遠くにある出来事を身近に感じるための手段だったといいます。大量のデータを並べ替えることで生まれるものに興味があるという岡氏。アーティストとして異色の経歴をたどるとともに、岡さんの捉える時間や生物、世界について詳しくうかがっていきます。

連載目次

久保田 岡さんの名前を初めて知ったのは、札幌文化芸術交流センター SCARTS(以下、SCARTS)での展覧会「遠い誰か、ことのありか」(2021年)でした1。そのときの作品は、カタツムリと掃除ロボットと人間の三者の「境界」をつくることがテーマで、当時のコロナ禍の社会状況ともシンクロした、大変興味深い展示だと思いました。岡さんの経歴を見ると、北海道大学農学部を卒業したあとに、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アート(以下、RCA)に留学されたとのこと。今日は、そうしたユニークな経歴を通じて、これまでどんなことを考えて活動してこられたのかを、改めてうかがいたいと思っています。まずは、学生時代のお話から聞かせていただけますか?

岡 大学では、農学部で生物機能、物質循環、生化学や環境のことを学んでいました。例えば土壌微生物のDNAを採取し、次世代シークエンサーにかけて、細菌層、微生物の解析なんかをしていました。RCAではインフォメーションエクスペリエンスデザインというコースに所属していました。日本語にすると「情報体験デザイン」といった意味になるかと思います。環境解析ってインフォメーションエクスペリエンスデザインに似ているところがあるんです。

久保田 農学からデザインというと、一見すると飛躍しているように感じますが、岡さんのなかでは連続的なものなんですね。

岡 そうなんです。インフォメーションエクスペリエンスデザインはコミュニケーション学部のなかにあって、物事を知るためのデザインを考える学部でもあります。なかにはジャーナリズムの道に進む学生もいたりします。なので私としては、自然科学系の解析ともつながりが強いと思っています。RCAに進んだのは、もともと美術に興味があったのと、大学図書館で久保田先生が監修されている2冊の本『スペキュラティヴ・デザイン 問題解決から、問題提起へ。』(ビー・エヌ・エヌ新社、2015年)、『バイオアート バイオテクノロジーは未来を救うのか。』(同、2016年)、という本に出合ったことが大きかったんです。

久保田 そうでしたか。こちらこそ、読んでいただきありがとうございました。

岡 その本に出合った頃はちょうど、今自分がやっている研究でわかることって結局なんなのかな、科学はおもしろいけど科学者の道は違うのかも、と別の進路を考えていたときでした。それでバイオアートやスペキュラティヴ・デザインという概念を知ったことや、環境解析と情報デザインの関連もあってRCAに……。ちょっと極端な感じがしますかね(笑)。

久保田 いえいえ、そんなことないですよ。じつは今日最初に聞きたかったことが、農学からどのようにデザインやアートにつながっていったかでしたが、そのつながりがよくわかりました。連続的なんですね。

岡 原体験としては、細菌のDNAの研究があります。おもしろかったのは、DNAは土壌から採取するんですが、土には細菌だけでなく植物や動物の死骸も含まれているので、それを取り除く。でも自分も含めて、DNAってマテリアルとしてはすべて同じ。だから細菌と植物の違い、植物と動物の違い、自分と自分じゃないものの違いがなくなって、物質としてはすべて同じ。塩基配列のデータとしてだけ違う、というのがDNAのおもしろいところだと思いました。

久保田 違うということ、あるいは同じであることとはどういうことなのか。人間も代謝によって細胞が日々入れ替わっているし、たくさんの微生物が体内にいて共生しているのに、一人の人間としての個体なんていえるのか。物質が自然のなかで循環しているように、個体なんかなくて、それらは常に混ざり合い、流動している。こうしたことは、監訳したバイオアートの本のなかでも、多くの作家が取り上げている主題の一つでした。

情報デザインや認知科学の根底には、人間をコンピュータのメタファーで捉える、という考え方があります。だから、インタラクションを考えるときに、インターフェイスという概念が現れる。でも、近年のマイクロバイオーム(微生物コミュニティ)の研究などを見ていると、これまでのコンピュータモデルが、もう通用しないような気もします。

例えばDNAは、コンピュータモデルで言うところの、「プログラム」や「設計図」として扱われることが多いですが、実際には岡さんがいうように、単体の図面や仕様情報のようなものではなく、もっとメッシーで、環境系のなかで自律的、あるいは他律的に変化していくダイナミックな物質系です。

岡 私は解析してわかった気になっている人間のプロセスが好きでした(笑)。コンピュータや機械による解析結果は一定だけれど、人間はそこから別の文脈を見出して、そんなふうにデータを並べちゃうの? そことそこのデータをつなげてしまうの? みたいなところがおもしろかったです。

久保田 次に、これまでに発表された作品についてうかがっていきたいと思います。まずRCAではどのような作品をつくっていたのですか?

岡 美術の世界に入ったのが初めてだったので、実験的にいろんなことをやりました。自分と自分じゃないものの境界に興味があって、最初はマテリアル的な側面から入っていったので、汗や尿など自分の体内から出る物質でほうれん草を育てて食べる、みたいなことをしたり。

久保田 その出発点はおもしろいですね。誰か、指導教員がついていたのでしょうか?

岡 いろんな先生がいます。プログラムのヘッドの先生が月に1回くらい授業をして、あとはレクチャラーの先生がゲストで来て。それからチューターが少人数の学生グループに一人ついていました。ヘッドの先生はケヴィン・ウォーカーというマスコミュニケーションやジャーナリズムを背景にした先生で「情報とは何か」「体験とは何か」というような授業が多かったですね。

久保田 修了制作みたいなものはあったのですか?

岡 修了年にちょうどコロナ禍で、全部オンラインになってしまったんです。自分自身としては、その前にワークインプログレスとして発表した《moment(s)》(2020年)のほうが好きでした。これはいろいろな国の気象データを集めた作品です。風向きと風速と太陽の位置のデータを集め、風をモーターファンで、太陽をデスクライトで再現しました。1分に1回ずつ気象状況が変わるのですが、ファンとライトによって徐々に水を張った鉄のトレイがさびていく、というものでした。

久保田 その次に発表されたのが札幌で私も見たSCARTSでの展示でしょうか。この作品はどういうきっかけで制作し始めたのですか?

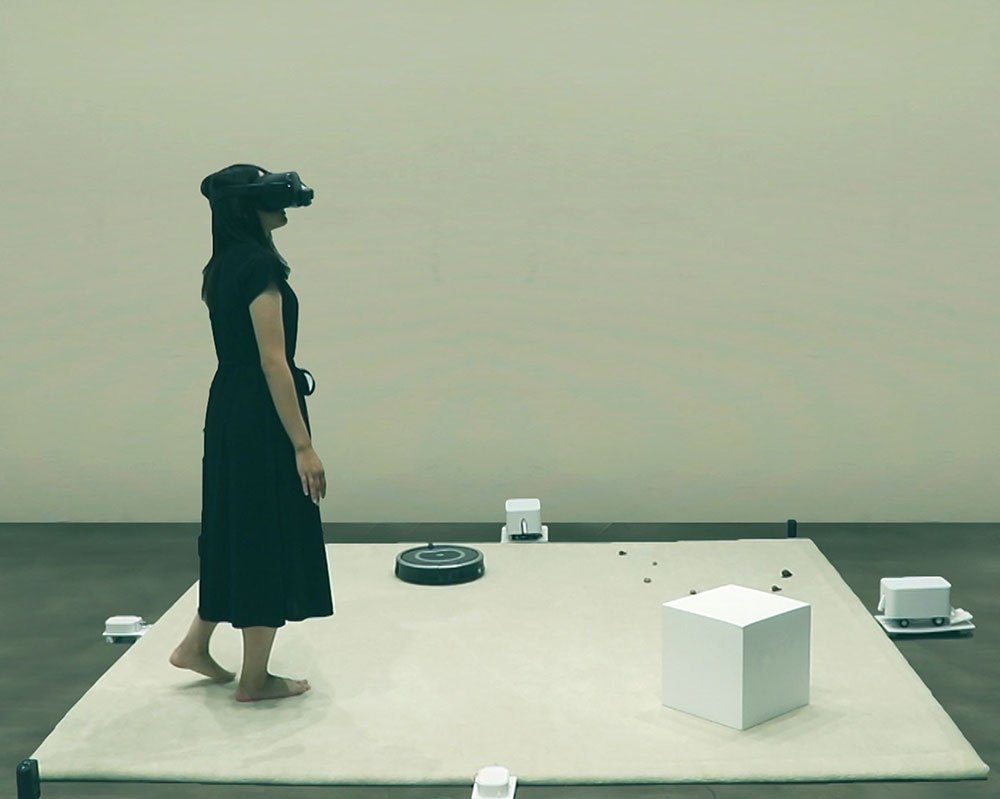

岡 《私たちは壁をつくることができる》(2021年)はコロナ禍にたまたま見たイギリスのニュースがきっかけになりました。ステイホームで人がいなくなったある街に山からヤギが下りてきたと。つまり壁も柵もないのに、人がいることで、それがヤギにとって見えない壁になっていたのかもしれないと思ったんです。それで見えない「壁」や見える「壁」をテーマにしました。見えない「壁」をVR空間、木酢液、赤外線などでつくり、カタツムリ、掃除ロボット、人間の三者が同じ台の上で交わることなく過ごす作品です。でも壁の位置が時々切り替わるので、そうすると移動できるようになります。

久保田 きっかけはパンデミックとはいえ、そのテーマが普遍的だと思いますし、取り上げた生物や人工物の組みあわせのおもしろさもあります。生物学者のヤーコプ・フォン・ユクスキュルによる「環世界」という概念がありますが、彼の著書『生物から見た世界』(日高敏隆・羽田節子訳、岩波書店、2005年)のなかで、カタツムリの実験が紹介されているのを思い出しました。水の上のゴムボールに乗ったカタツムリの前に、小さな棒を繰り返し差し出すことで、カタツムリの知覚時間における「瞬間」を測定しようとしたものです。それぞれの動物の環世界における壁、つまり知覚空間がどのように交錯しているのかを想像し、それがふと現れる瞬間がとてもおもしろいと思いました。

岡 私も「誰かにとってしか意味のないもの」にあふれた状態を見てみたかったのかもしれません。

久保田 先ほどスペキュラティブデザインやバイオアートの話をされましたが、その両方の文脈ともつながる作品ですよね。その翌年ドイツに渡り「ミュンヘンオリンピック50周年記念フェスティバル」に参加されています。

岡 ミュンヘンと札幌が姉妹都市ということで、札幌のアーティストが公募で招へいされました。SCARTSのころからつくるものが少しずつ変わり始めて、もう少し実際の社会に入っていくことを意識し始めました。私の関心のあることが「今ここにいないものたちとどうつながれるか」だったので、閉じた空間で作品を見せることに限界を感じていたんです。ミュンヘンの作品《Greenhouse Marathon》(2022年)では会場が公園だったので、よりリアルでパブリックな空間に侵入できました。

久保田 美術館や施設のような人工的な環境ではなく、生態系のなかの環境ということですか?

岡 そうです。ランニングコースとなっている公園の一角に温室を置いて、その中にトレッドミル(ランニングマシン)を設置しました。トレッドミルで走ると、そのときの気温と同じ気温だった、あるオリンピックのマラソン大会の日付や時刻が表示されます。過去120年間のオリンピックのデータベースと温度センサーを使った作品です。

久保田 2021年の東京オリンピックのときに、札幌で開催されたマラソン大会のデータも反映されているのですね。この年、東京だけでなく札幌でも記録的な暑さが続き、当日も早朝のスタート時の気温が25度を超えるなど、とても過酷なレースとなりました。このまま地球の気温が上昇してしまうと、もう夏にオリンピックを開けなくなると思いました。

岡 マラソンは気候がパフォーマンスに大きな影響を与えるので、長期的な環境変化を体感するセンサーのような役割をしてくれるかもしれない、と考えました。膨大なデータと一つの点があって、それが混ざる状況をつくることができるのはコンピュータだけ。即座にそこにある点を軸に別の状況とつなげて表すことができる。それがコンピュータの好きなところです。

久保田 次の展示はフランクフルトでの鯉のぼりの作品でしょうか。

岡 《ri-bo-no-i-ko, Main/mine》(2023年)ですね。ミュンヘンの展示のあとベルリンに滞在し、フランクフルトにある美大のシュテーデルシューレにも通いました。鯉のぼりの作品はフランクフルトで開催された世界演劇祭(テアター・デア・ヴェルト)2023のLandingという大学提携のプロジェクトで展示したものです。

地元の漁師組合にお願いしてマイン川の電気漁に参加し、10匹ほどの魚を撮影させてもらい、そのうちの5匹を選んで鯉のぼりにしました。鯉の鯉のぼりもあります。電気漁は生態系調査のための漁で、魚を仮死状態にしてすくうんですけれど。じつは自分の手の鯉のぼりが紛れています。鯉のぼりを自転車に取り付けて川の途中にあるダムを超えるパフォーマンスをしました。

久保田 温室でマラソンしたあとは、魚を空にあげる。何だか変でおもしろいですね(笑)。でもいずれの作品も、環境や技術などの社会問題を的確に捉えています。

岡 どうやったら社会の問題について自分の延長線上にあるものとして近くに感じることができるかを考えていて。それで魚と同じ比率で拡大した自分の手の鯉のぼりもつくりました。大きさという単位で見たときに腑に落ちるというか。自分と自分じゃないものが序列するっておもしろいなと。

久保田 ドイツの人は鯉のぼりをどんなふうにみたのでしょうか。

岡 制作の途中で鯉のぼりの説明をドイツ人のアーティストにしたとき、おもしろがってくれました。そのこともあって、日本の鯉のぼりの頭と尻尾を反対向きにしたものも展示して「繁栄」を表す鯉のぼりの意味を反転させました。

久保田 みんな元気で家族仲よく、という普通の意味を……。

岡 今はそういう、自分たちだけが繁栄し続けることを理想とする時代じゃない。実際にここにあるものを見せられないかな、とやってみました。

久保田 それでタイトルは「こいのぼり」の逆から読んだ「ri-bo-no-i-ko」なんですね。先日個展を終えたばかりの最新作、《借りた眠り/写真を撮る (000000-235959, 20210224-20230224)》(2023年)は、私も見に行ってきました。

岡 いろいろな人が撮影した画像を時間順に並べる「写真を撮る(hhmmss-hhmmss, yyyymmdd-yyyymmdd)」(2022年〜)というプロジェクトの一つになります。最初は自分が撮影した画像だけで試していたのですが、ほかの人が撮影した画像も使うようになりました。きっかけは亡くなった祖父の残したスマホでした。祖父が撮影した写真を見ると4年間で50枚くらい。その4年という同じ期間に、私は3,000枚くらい、母はさらに多くスマホで写真を撮っていました。祖父、母、私の3人の写真を時間ごとに並べて24の映像をつくったのが最初の作品《写真を撮る(000203-234831, 20160214-20200612)》(2022年)です。

やってみると、大事にしているものや非日常と日常が混ざって表れる。例えば母は、飼っていた犬が死ぬ直前に早朝から深夜まで看病しながら犬の写真を撮り続けていました。その期間のその人の生活がカプセル化されるというか。そして自分のデータも並べることで、関係性ができる気がしました。

久保田 今回、なぜ写真を用いたのかと思っていたのですが、むしろそこに記録されたデータのほうが重要だったんですね。

岡 はい、大量のデータを並び替えてみたかった、というのがありました。GoogleフォトやiPhoneでは何年前かの写真をおすすめしてくれる機能がありますよね。それを見ると、例えばご飯の写真では1年前も5年前もあまり時間の流れを感じない。それらを時刻という共通項だけで円環的に並べたらどうなるんだろう、とやってみた作品でした。

久保田 新作では、ロシアとウクライナの人たちの写真を扱っていますよね。

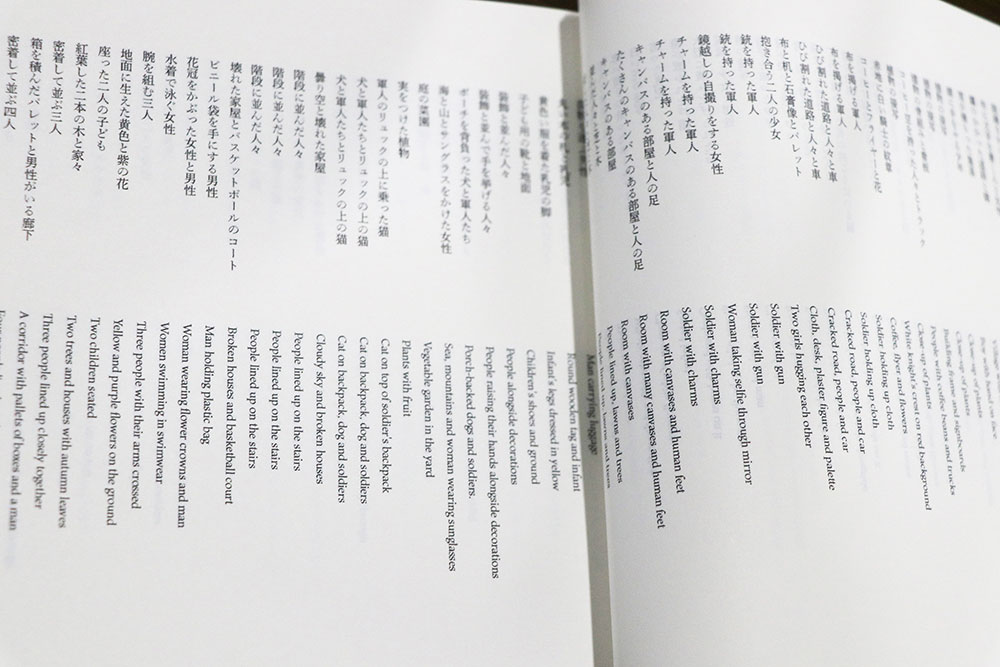

岡 シュテーデルシューレにいたときに出会った友人に協力してもらって写真を集めました。遠い所で起こっている、自分にとっては直接的な影響がない出来事とどうつながれるかを考えてみたくて。この展示は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻で影響を受けた17人の人たちと自分が、2021年2月24日から2023年2月24日の2年に撮影した4,000枚以上の写真で構成しました。本格的な軍事侵攻が始まった2022年2月24日を基準に前後1年に設定しています。

久保田 なるほど、それはSCARTSでの展覧会タイトルにもつながりそうですね。展示会場には、すべての写真に、写っているもののキャプションをつけた冊子も置いてありました。あのテキストは機械学習で生成したものですか?

岡 いえ、じつは全部自分で書いています。プログラムをつくれば写真を並べるのはコンピュータがやってくれるので、見なくてもできてしまう。でも他人の写真を展示するにあたり、「きちんと見る」ということでしか責任を持てないなと。そういう意味でも1枚1枚を見て、キャプションをつけました。

久保田 なんと! 手作業だったんですね。つくる側の誠実さを感じます。機械学習によってアートの何が変わるか、という議論では、生成することよりもむしろ、鑑賞のパラダイムシフトが指摘されています。戦争の写真をどのように見るのかを問う意味でも、この作品は重要だと思いました。ところで、なぜタイトルが「借りた眠り」なんですか?

岡 制作にあたって、時間についての本や戦争の写真についての本をいろいろと読んでいるなかで、ある本に「眠りとは小さな死である」といったことが書かれていたんです。

以前、無職のような状態で、リアルな時間の感覚が「1日」という単位だったときがありました。学校や会社に行っていたら「1週間」とか「1カ月」とかそういう単位で物事を考えられると思うんですけれど、そうじゃなくて。どの過去も等価な距離にあるというか。地球と太陽の関係で決められていて、人間じゃないものにとっても1日のサイクルはあるからおもしろいなと。そこから1日を終える「眠り」という言葉が気になるようになりました。

直接的には堀辰雄の『旅の繪』(山本書店、1934年)という本から引用しています。彼が旅の様子を書いたエッセイ風の文章ですが、その冒頭で、旅先で知らないものに囲まれて目を覚まして、夢と記憶が混乱している感覚を、「他人に眠りを借りていたよう」と表現しています。その記憶が混ざっていく感じがこの作品にもつながると思い、タイトルを「借りた眠り」としました。

久保田 最後に、今構想中のこと、あるいはどんなことに関心を持っていらっしゃるのか、教えていただけますか?

岡 今、並び変えて表すことに関心があります。ボリス・グロイスの『流れの中で インターネット時代のアート』(河村彩訳、人文書院、2021年)という本のなかで、インターネット社会で物事のつながりが文章的ではなく単語的になっていて、その単語の並びや関係性は現実に即している、といった内容があります。それを読んで、自分が並び替えたデータの詩的さが、既存の政治的な文脈を解体できる可能性があるのかもしれないと、自覚しました。私はあまり政治的なメッセージをストーリーとして発したいとは思っていないしできないのですが、ものすごく具体的なものを選んで並び替えることで何かを表すことができるかもしれない。そのことに関心があります。

久保田 岡さんは、ご自身の生活や身の回りで体現していることを、丁寧に制作にしています。その世界の見え方は線的ではなく、とても立体的で、複合的ですね。これからも、どのように世界を見ていくのか、岡さんの視点と活動を楽しみにしています。

脚注

岡 碧幸(おか・みゆき)

1994年生まれ。アーティスト。北海道大学農学部を卒業後、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートにてインフォメーションエクスペリエンスデザインを学ぶ。環境哲学や科学技術に基づく思索から、現代社会での人と人以外の関係性を探る。主な受賞歴に「STRP Award for Creative Technology」(2020)、「WIRED CREATIVE HCK AWARD 2021 Grand Prix(2021) )ほか。個展に「借りた眠り/写真を撮る (000000-235959, 20210224-20230224)」(北千住BUoY、東京、2023)ほか。グループ展に「遠い誰か、ことのありか」(札幌文化芸術交流センター SCARTS、2021)ほか。

https://miyukioka.com/ja/

久保田 晃弘(くぼた・あきひろ)

1960年生まれ。多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース教授/国際交流センター長。アーティスト。東京大学大学院工学系研究科船舶工学専攻博士課程修了、工学博士。数値流体力学、人工物工学に関する研究を経て、1998年より多摩美術大学にて教員を務める。芸術衛星1号機の「ARTSAT1:INVADER」でアルス・エレクトロニカ 2015 ハイブリッド・アート部門優秀賞をチーム受賞。「ARTSATプロジェクト」の成果で、第66回芸術選奨の文部科学大臣賞(メディア芸術部門)を受賞。著書に『遙かなる他者のためのデザイン 久保田晃弘の思索と実装』(ビー・エヌ・エヌ新社、2017年)、共著に『メディアアート原論』(フィルムアート社、2018年)ほか。

information

SIAF2024連携プロジェクト:アートマテリアルのリサイクルセンター《周活/Shukatsu》

日時:2024年1月20日(土)~2月25日(日)

定休日:月曜日(月曜日が祝休日の場合はその翌平日)

会場:さっぽろ天神山アートスタジオ

料金:無料

アーティスト:Boris Maximowitz、Sebastian Blanz、Florian Gnauck、Jonaid Khodabakhsh(treibgut、ミュンヘン、ドイツ)、岡碧幸(札幌)

https://tenjinyamastudio.jp/shukatsu-artists.html

※インタビュー日:2023年10月13日

※URLは2024年2月7日にリンクを確認済み