早川 めぐみ

1930年代に、より幅広いカラーパレットを実現できるテクニカラー第4式を取り入れ、カラーアニメーション制作を進めたディズニー。後編では、同社の短編アニメーションシリーズである「シリー・シンフォニー」を例に、具体的に作品内での色彩の使われ方を見ていき、色彩設計の方針について考察します。

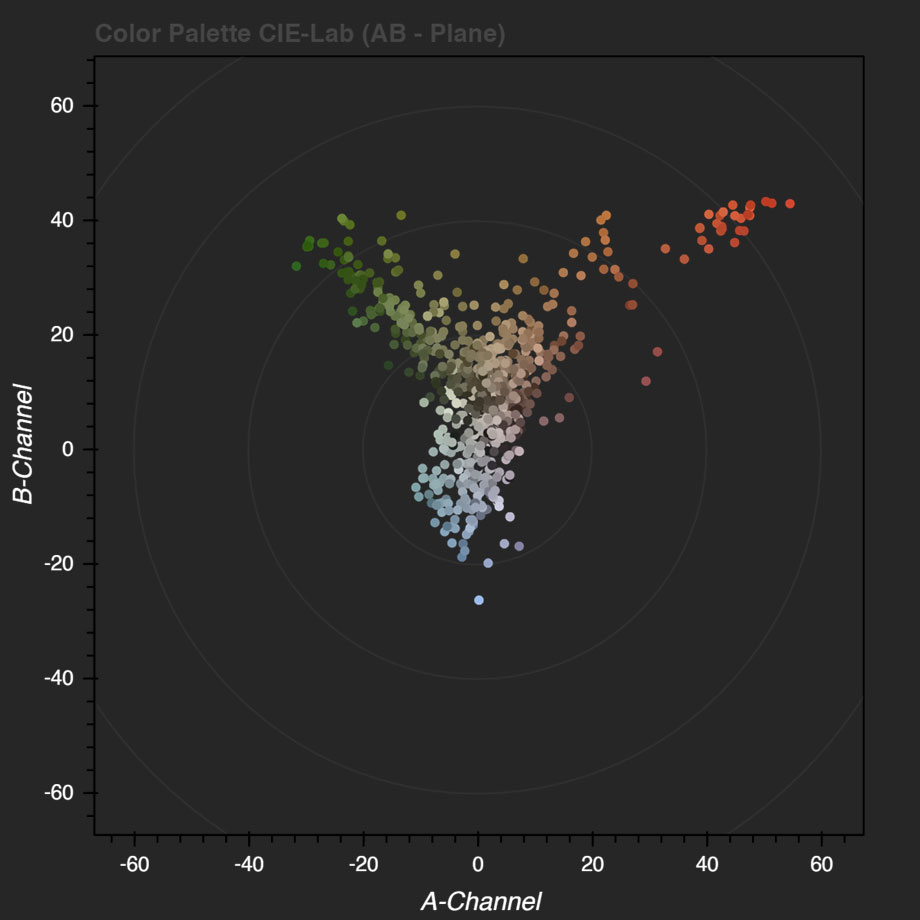

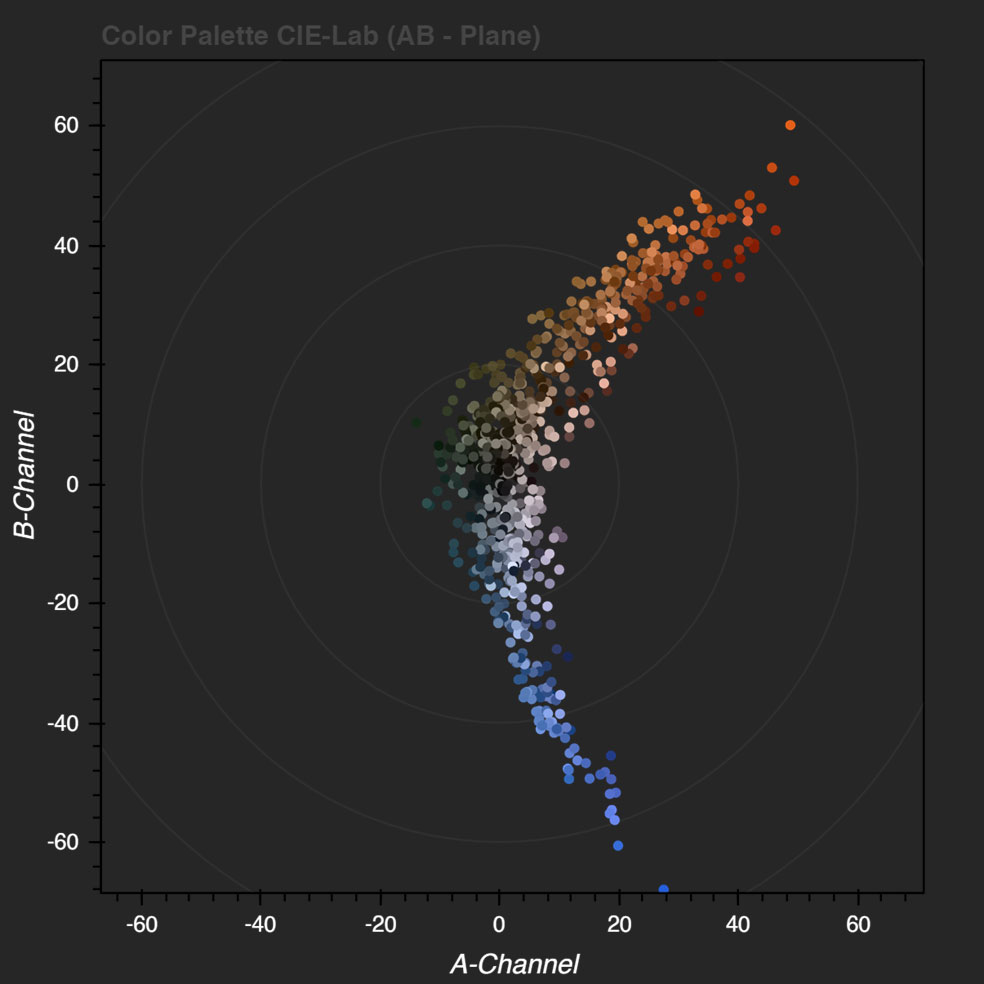

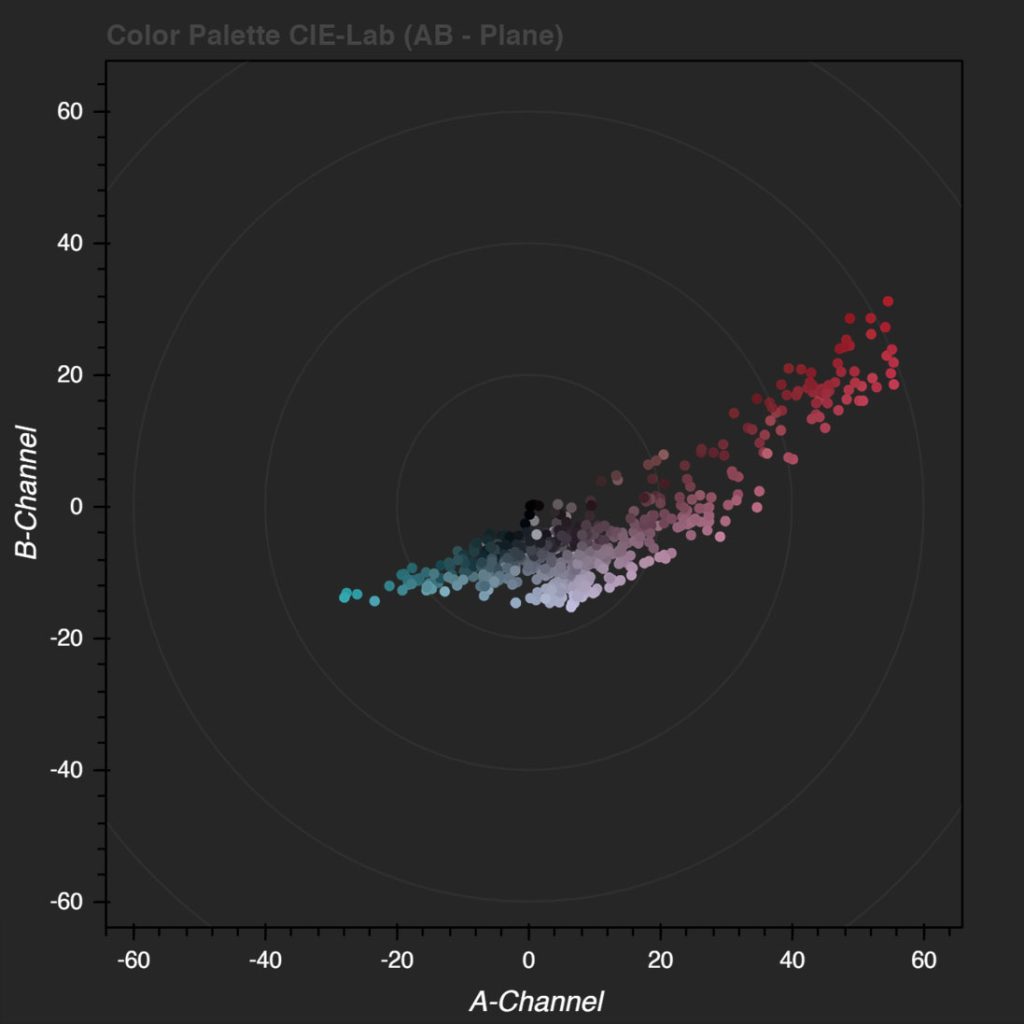

後編では、シリー・シンフォニーにおける色彩の使われ方を具体的に見ていくことで、ディズニーの色彩設計の特徴についてまとめたい。最初に、VIAN1を利用してCIELab色空間に視覚化した同シリーズの作品のカラーパレット2と、同時代のほかのスタジオ作品のそれとを比較して、カラー・プロセスの違いが実際に作品のカラーパレットに影響を与えていることを見てみよう。

図1はディズニーによるテクニカラー第4式の『花と木』(1932年)の、図2はアブ・アイワークスが、シネカラーを使ってセレブリティ・ピクチャーズで制作した『ジャックと豆の木』(1933年)のカラーパレットである。1930年代にその手頃さと導入のし易さからとりわけアニメーションに多用されていたシネカラーは、赤橙と青緑の2色式カラーシステムであるため、カラーパレットも緑色領域が欠けている。図3は、イザドア・フレレングによる『かわいい貴婦人(Those Beautiful Dames)』(1934年)のカラーパレットで、テクニカラー第3式が使われている。こちらは赤と緑の二色式であるため、今度は青色領域が欠けている。このように実際にカラーパレットを比較すると、テクニカラー第4式が3色式を可能にしたことによって、ほかのカラー・プロセスでは欠けていた色空間の領域を補完できたことがわかる3。

しかしディズニー作品における色彩は、単にその世界に多様な彩りを与える華やかさとして貢献したわけではない。アニメーターたちが色彩理論を学んだことからもわかるように、ディズニーが描く世界は、効果的で熟考された色彩設計に基づいてつくられているのである。映画研究者のリチャード・ノイパートは、ディズニーが自身のアニメーション理論を補強する形で色彩の導入によって得た機能として、1)より有効な奥行きの手がかり、2)物語の動機、3)スペクタクル要素の3点を挙げている4。ノイパートの説明に則り、ディズニーの色彩設計についてもう少し詳しく見てみよう。

ディズニーが目指したアニメーション表現は、現実の生き写しとしての写実的なリアリズムではなく、もっともらしさを担保したうえでの、自由でユニークな表現であった。このようなもっともらしさが求められたのは、何より物語空間においてであり、それは二次元でありながら奥行きの感じられる空間であった。平面であるセルと背景を重ね合わせてつくるセル・アニメーションの「絵」には、「マルチプレーン」のような特殊な撮影装置を使わない限り、通常物理的な奥行きは存在しない。二次元上の表現で視覚的に奥行き感をつくろうとする工夫としては、きめの勾配、陰影、遠近法などの奥行きの手がかりが従来使われた。ディズニーはこのような奥行き感の演出に色彩を活用した。

シリー・シンフォニーでは、彩度の低いパステルカラーが背景色としてよく使われている。一方、前景では暖色系の飽和色が多く見られる傾向にある。このような配色は、絵画に伝統的に使われる「空気遠近法」および「色彩遠近法」と呼ばれる手法を採用した結果と考えられる。前者は、晴れた昼間の環境で、空気によって遠方の景色がより淡く、明るく、青みがかって見える物理的現象である。後者は、同じ平面上に寒暖色を並べると、暖色は前景寄りに、寒色は後景寄りに感じられるという色彩知覚上の物理的・生理的および心理的現象を基にしている。水色の空や薄緑色の草原はそのため背景に奥行き感を生み、前景のキャラクターを浮かび上がらせることで、空間に立体感をもたらす(図4)。屋内のシーンも同様に、前景に多くのキャラクターや物がある時には、背景に彩度の低い色が配色される傾向がある。これは、人物と背景とを視覚的に区別しやすくすることで、「絵」の読み取りやすさを高めることになる。このように、ディズニーは視覚的奥行きを生み出す物理的・生理的・心理的に裏付けされた手法を利用することで、単にカラフルに作品世界を彩るだけでなく、彩度や明度を考慮した色彩設計を行った。その結果ディズニーは、二次元世界を奥行き感をもった「もっともらしい空間」として描き出すことに成功したのである5。

人物描写をサポートする物語上のツール

色彩は主人公となるキャラクターの個性に合わせて配色され、背景はキャラクターの色と調和するように描かれた。ディズニーのアニメーターであったフランク・トーマスとオーリー・ジョンストンは著作『生命を吹き込む魔法』のなかで、次のように記している。

アニメーションの人物の背後には、邪魔になるようなものは何もあってはならない。(中略)過剰な色彩、明暗の激しいパターン、人物と対立する色彩はすべて邪魔になる。6

このように色彩設計は、「絵」の読み取りやすさもさることながら、キャラクターを中心とした物語をサポートする形で行われた。

次に、物語における色彩の機能について具体例を挙げながら紹介したい。まずは色彩の導入により、色によって特定の要素を容易にグループ分けすることが可能となった。『サンタのおもちゃ工房』(1932年)では、モノにあふれた空間のシーンでも小人を直観的に認識することができる(図5)。それは小人たちが同じ風貌であるだけなく、同色の衣裳を着ているからである。『魔法使いの森』(1932年)においても、森の妖精たちは皆赤い衣装に身を包み、森で迷子となった主人公の兄妹に対して一体感のある集団として存在している。同色で描かれたキャラクターは、同じ性質を持つ存在として視覚的にはその視認性を高め、物語上ではその同質性を強調することに役立っている。ただしここでは同質グループ内での、個々のキャラクターの個性は存在しない。

一方で、同一デザインのキャラクターを異なる色で彩色することで、色はグループ内の差異化にも使われた。これはアニメーション制作工程において、インクで描く段階ではなく、ペイントの段階でキャラクター間に区別がつけられていることを意味する。キャラクターに個性を与える容易で経済的な方法ともいえる。

『ノアの箱舟』(1933年)に登場するノアの子供たち、3兄弟と3姉妹は、作画上は同一の外観ながらそれぞれ髪と髭、髪と服の色を変えることで個性が与えられている。『春の女神』(1934年)では、地下に攫われた女神を嘆いて集まる妖精たちは、花の帽子の色によって差異化がなされている(図6)。その色の多様さもさることながら、やはり後方にいる妖精たちはパステルカラー、前方にいる妖精たちは高彩度の色と、徹底して描き分けられていることも興味深い。このような傾向は、白黒時代の形状や模様による描き分けに対して、色彩による描き分けが追加された、カラー作品初期特有の表現として捉えることができるだろう。

また色彩は特定の感情や心身の状態を示すメタファーとしても使われた。これは現実世界における文化的背景を基にした「嫉妬=緑色」や、「恥じらい=赤」といった色と特定の心情との結びつきを直接視覚化したアニメーション特有の表現といえる。『アリとキリギリス』(1934年)では、寒さに凍えるバッタの身体の色が、緑から青へと段階的に変化することで、体温が次第に低下していくのがわかる。『三匹の子ぶた』(1933年)でレンガの家を吹き飛ばそうと試みる狼は、顔色がくすんだ青から紫へと変化していくことで、身体的に苦しい状態がより強調される。このような色の変化による表現は、心情を代弁するのではなく、あくまで場面の状況から既に伝わる状態を更に誇張する形で使われている。

色彩そのものもまた、物語におけるモチーフとして使われた。『楽しい復活祭』では、虹はウサギたちがイースターエッグの飾りつけに利用する絵の具として登場する(冒頭の図)。赤、橙、黄、緑、青、紫の6色は、テクニカラー第4式によって表現可能となったカラーパレットを示しているかのようである。通常、虹は祝福の意味合いで登場するが、ここでは、「色彩=虹の色」は絵の具として活用されることで物語に巧みに組み込まれている。『音楽の国』(1935年)では、シックで格調高いシンフォニーの国と、派手で賑やかなジャズの国がそれぞれ黒とカラーとで象徴されている。やがてロミオとジュリエットさながらの禁断の恋で両国間の戦争が始まると、大砲代わりに飛び交う黒とカラーの音符が、その対立構図を浮かび上がらせる。この作品では、色彩は物語の仕掛けとして音楽、動きと共感覚的に融合され、物語世界の構築に直接関わっている。

『楽しい復活祭』も含めて、シリー・シンフォニー初期のカラー作品には何度かモチーフとして虹が登場する(『花と木』『ノアの箱舟』『音楽の国』)。虹は広いカラーパレットがあってこそ真価が発揮される題材であるが、虹の色自体は彩度が低く、いずれも単にカラフルさを強調するのではなく、周囲の環境に調和するように描かれている(図7)。ディズニーの芸術的スペクタクルは、単に色の華やかさではなく、細部に至るまで調和のとれた配色と、洗練された色彩美のなかに表出されたといえる。このように1930年代を通じて、ディズニー作品においては、色彩は付加的な装飾ではかった。むしろ色彩は物語の不可欠な一部として、調和的にもっともらしく物語世界を豊かにするように活用された7。

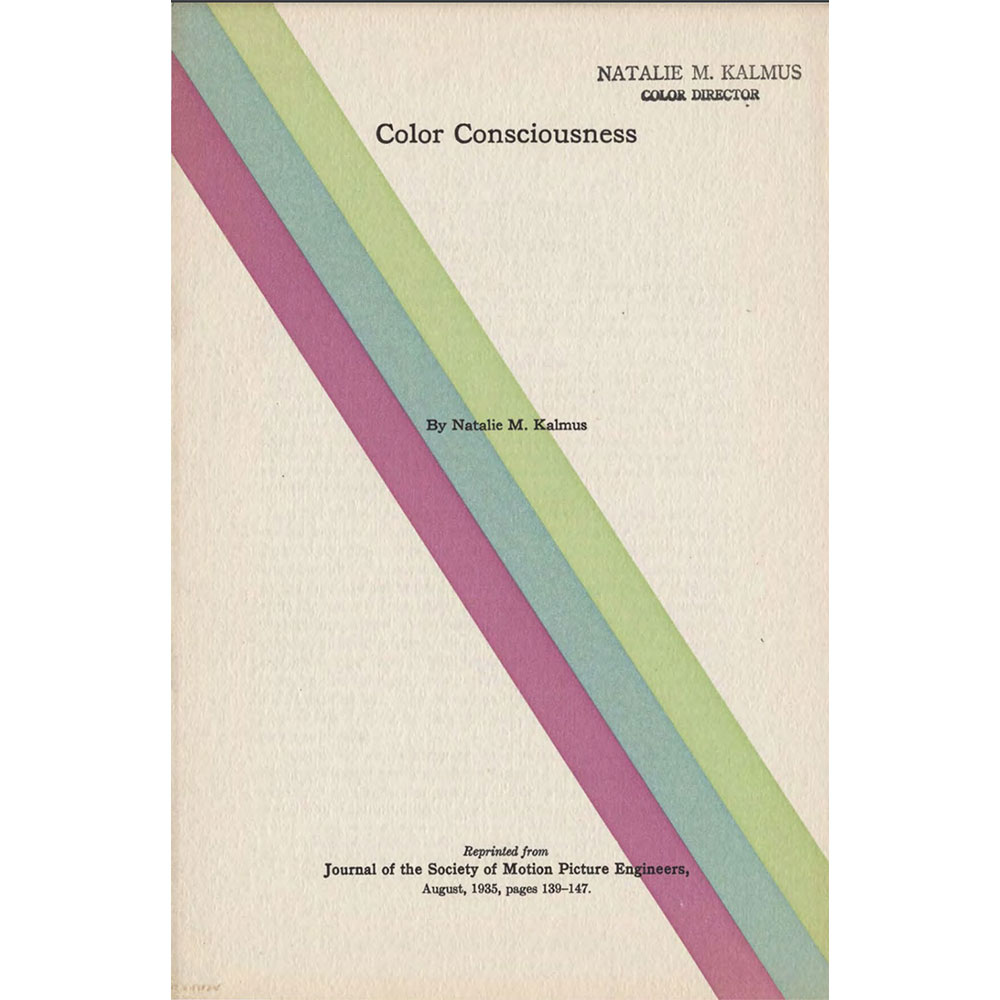

テクニカラー社は技術の提供だけでなく、テクニカラー第4式を使用する際の色彩設計に関するアドバイスもサービスの一環として提供していた。同社の最新技術を使って制作される作品の出来栄えをコントロールすることは、カラーフィルムをハリウッド映画産業に根付かせるためのテクニカラー社のマーケティング戦略の一環であった8。カラー・コンサルティング部門の責任者であったナタリー・カルマスは、1935年にテクニカラー第4式の色彩美学と最適な使用方法に関するマニュアル『カラー・コンシャスネス(Color Consciousness)』を出版した(図8)。色は物語をサポートすること、過剰な使用を控えること等、パステルカラーの推奨を含め、マニュアルで示された原則はディズニーがシリー・シンフォニーで実現した色彩設計と大部分において一致している9。

実際に創業者のハーバート・カルムスは、1938年の記事のなかで、テクニカラー第4式利用の成功例として『楽しい復活祭』に言及している10。懐疑的な映画プロデューサーたちに、テクニカラー第4式が経済的にも芸術的にも確実に成功することを納得させるために、カルムスはディズニーの1934年のアニメーション作品を取り上げたのだ。テクニカラー第4式で初の実写長編映画『虚栄の市』が制作された1935年までに、ディズニーはすでに「シリー・シンフォニー」シリーズで4度オスカーを受賞していた。

テクニカラー第4式は、ディズニーとの契約によりアニメーション作品で最初に導入された。そこではまだ改良の余地のあった最新の特製カメラは必要なく、同時に自由で精密な色彩設計が可能であった。これによりテクニカラー社は、テクニカラー第4式を使用した成功例を業界だけでなく、観客にも示すことができ、また実写映画制作に向けた技術改良を行うことができた。

ディズニーは、シリー・シンフォニーの制作にテクニカラー第4式を初めて導入することで、ほかのスタジオに先駆けてより広いカラーパレットによる表現可能性を手に入れた。ディズニー作品における色彩美学は、技術の最適化と自社のアーティストの訓練によって急速に成熟し、同シリーズを大成功に導いただけでなく、ディズニー作品がアニメーション映画界において不動の地位を得る礎となったのである。

脚注

※URLは2024年2月2日にリンクを確認済み