五島 一浩

作家にとっての創作行為は、テクノロジーの発展によって変容していきます。AIの隆盛や上映・流通の細分化の影響を「デジタル・アニメーション」を軸に考え、創作の未来を示す本連載。最初に採り上げるのは3D映画=立体映画。映画やアニメーションが「動く絵」だとすると、その延長線上にあるはずの「奥行き情報のある映画」です。2009年に公開され、大ヒットを記録した3D映画『アバター』の続編『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』が公開されたタイミングの2023年、ここで改めて「3D映画」の楽しみ方について考えます。また、映像作家である筆者・五島一浩氏が十数年にわたって制作してきた実験的な3D映画にも言及します。

連載目次

2022年12月、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』が公開された。2009年の第一作より13年越しの続編である。『アバター』(2009年)は、2010年代初頭の3D映画(映像)ブームの火付け役であり、言うなればブームそのものだった。当時、メーカーはこぞって3Dテレビを発売し、新時代の映像体験をアピールした。そして十数年後の今日、3D映像の視聴機能がついたテレビは発売されていない。あれだけ強調された3D映像は、まるで存在しなかったかのようだ1。

対して映画館での上映においては、3D上映はある程度定着した感がある。3D上映があるのは「エンタメ大作志向の劇場」というブランディングだ。IMAXやMX4D、4DXといった「劇場ならでは」のアトラクションを体験できるという付加価値が、確立できているようだ。『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』も、せっかくならば3Dで観たい、と思った方も多いのではないだろうか。

ここで改めて視覚メディアにおける「3D(立体)」の定義を整理してみたい。「3D映像」という言葉は、所謂「A:立体映像」と、「B:3Dコンピュータグラフィックス映像」の両方の意味で使われている。さらに、「A:立体映像」は、両眼の視差による「A1:立体視映像」と「A2:空中にボリュームのある視覚情報を表示する(まだ未来的な)システム」の両方を指して使われる。映画館で見る「立体映像」はA1である。例えばAR/VRゲームやメタバースなどでの「3DCGのリアルタイムレンダリングを立体視」する行為は、「B+A1によってA2を擬似的に体感させる」という複合状態であり、一口に「3D映像」と言ってもかなり混乱した言葉になっているのがわかる2。

『アバター』は、「B+A1」の手法を用い、作中ガジェットとしてA2を多用している「3D映画」作品である。

そしてこの項で採り上げたいのは「A1:立体視映像」の部分である。「立体視」は正確に言うと「両眼視差立体視」であり、私たち人間などの左右の目で見える物体や風景の差異から、空間情報を推測・再構築する視覚のかたちである。右目用・左目用で1セットの画像を「ステレオグラム」あるいは「ステレオビジョン」と呼べば、ただ「3D映像」と呼ぶよりは明確になるだろうか(かと言って「ステレオ映画」では音響効果との混同が起こってしまう…)。ここで採り上げる「3D映画」も「立体映画」も、基本的には「両眼視差立体視映画」を指すと思っていただきたい3。

さて、初代『アバター』の公開された2009年頃は、実は3回目の「3D映画」ブームだったと言われている。技術の進歩によるイノベーションのように宣伝されることの多かった3D映像だが、決して新しい技術ではないのだ。

右目用・左目用の2種類の映像を、偏光フィルターや赤青(アナグリフ)メガネを用いて分離、左右の目それぞれに違った映像を届ける仕組み自体は、映画のごくごく初期、1900年代にすでに存在している。それどころか「立体視」の仕組み自体は、最初期の実用的な写真方式であるダゲレオタイプより古くに確立されているのだ。1870年代にエドワード・マイブリッジが連続写真を用いて「動く写真」つまり実写映画の概念を発明するが、それよりもやや早い1850年代には、立体写真ビューワーが発売されている。写真に「時間」が付加される「映画」以前に、「奥行き」を追加した「立体写真」が成立していたわけだ。いわゆる「映画」の成立以前のプラキシノスコープやフリップブックなどにも、立体視のためのデバイスが存在している。

3D映像だけでなく、19世紀から20世紀初頭にかけて、写真、映画、音楽など、当時の「ニューメディア」の数々が競うように開発され、その技術・表現・流通などが次々と生まれ、確立されていった。その様子を想像するのは本当にエキサイティングだ。

メインストリームの映画産業における「3D映画(日本ではこの頃は「立体映画」と呼ばれた)」の1回目のブームは、1950年代であった。当時、世界中の一般家庭に普及しつつあったテレビジョン受像機=テレビに対して大きな脅威を感じた映画界が、それへのカウンターとして打った一手が「立体映画」だった。家庭用テレビにはない、映画館ならではの特別な体験を提供しなくてはならないという危機感のもと、そしてもちろん立体映像という新機軸に刺激を受けた興行主やクリエイターたちによって多くの3D映画がつくられた4。

2回目のブームは1980年代である。これは覚えている方も多いだろう。今回は、一般家庭へのビデオデッキの普及に対する対抗であったと言われている。映画館での3D上映(前回のブームと差別化するためか「立体」とは呼ばれなくなった)の仕組みとしては、すでに映像コンテンツのほとんどがカラー化しているため、赤青などのアナグリフ方式は減ったが、やはり1950年代にも使われていた偏光フィルター方式が多く使われている。「3D」なので、ちょうど第3作目のタイミングにあった『ジョーズ3D』(アメリカ:1983年、日本:1984年)、『13日の金曜日PART3 3D』(アメリカ:1982年、日本:1983年)など、シリーズのナンバリングと「3D」を引っ掛けたタイトルが懐かしい。

この時代になるとコンシューマー製品のエレクトロニクス技術も格段に進歩しているため、家庭用テレビゲームやビデオディスクプレーヤーでも「3D」のコンテンツが発売されている。この時期のシステムの多くは、視聴者の装着した液晶シャッターメガネをブラウン管テレビのインターレース走査に同期させることで、右目・左目用の映像を分離していた。液晶メガネの切換サイクルが遅くチラツキが目立ち、画面の情報量も高くないので快適な視聴が難しかったが、確かな「立体感」が感じられる仕組みであった。

液晶シャッターによる立体視システムは、現代でも主流の一つになっている。

さて、『アバター』を筆頭とする3回目……最新の3Dブームはといえば、これは当然、家庭へのHD映像(と大画面液晶テレビ)の普及に対する映画界の対抗であるだろう。それまで劇場でしか体験できなかった高画質の映像コンテンツが、家庭のテレビで再生できるようになってしまうという変化は、これまでの「映画館の危機」よりもさらに根本的なものであった。

このように、3回のブームはどれも業界の事情により意図的につくられたものであり、ユーザーやクリエイターの要求から発生したものではなかった。結果として、最初の目新しさが過ぎると「3D映像」は自然に下火になっていく。しかし2010年代以降、同時期に上映システムのデジタル化が進行していたこと、『アバター』という記念碑的作品を残せたこと、同時発生的に進行していたAR/VR等のコンピュータ革命と呼応できたことで、映像表現のなかで、あるニッチを確立したと言えるだろう5。

さて、3D映像のおもしろさは、当然「立体に見える」こと自体の驚きにこそある。2Dの「普通の」映像を見るとき、それが「平面だなあ」あるいは「立体感がないなあ」などと特に不自然に感じることはない。しかし3D映像を見ると、それが立体であることが妙に強烈に感じられる。これは3Dの絵画や写真を見るときも同じである。普段、日常の風景を見ているときも3D映像を見ているときと同じように「立体視」しているはずなのに、3D映像はなぜか「立体だ」という強い感慨をもたらす。視差=立体感が控え目の場合でも、3D映像であることが認識され途端、頭の中で「立体を見ている」スイッチが入り、それまで起動していなかった「視差解析プログラム」が動き出す感覚がある。私たちの脳内では、普通に2Dの写真や映像を見て脳内モデルが構築される際にも、平面情報からその空間の奥行きを推測して再構築するプロセスが行われているはずなのだが、3D画像・映像の鑑賞時にはそこに強制的に割り込みがかかって、何かアクロバティックな事が起こっているという不思議な興奮が起こる(人や場合によっては不快に感じることもあるだろう)6。

普通の映像を見る体験と違うから、新鮮に思えるだけなのかもしれない。しかしこの「自分のなかのメカニズム」が動いて、本来そこには存在しない立体感が生み出される感触こそ、3D映像を見る快感なのだと思う。そしてそれは「絵が動いて見える」ことがおもしろい!という映画やアニメが本来持っていた快感に立ち返るのに近い行為であると思う。

3D映像のもう一つの強みは、「大きさの絶対値」を表現できることにある。例えば、数メートルのスクリーンにペーパークリップを大写しにするとき、通常の2D映像では「大写しになったクリップ」に過ぎないのだが、3D映像で視差をコントロールすれば「直径数センチの鉄棒を曲げてつくられたクリップ型の巨大な何か」として知覚させることができる。また逆に、高層ビルの俯瞰画像を、数十センチしかないミニチュアに見せることもできる。今見ている風景と、観察者・視聴者との距離や大きさの関係を、積極的に表現できるのだ。これは、ただ「立体に見える」から一歩進んだ、3D映像でなければ味わえない感覚だ。

しかし、視差立体視によって固定される「絶対サイズ」は、時として「普通の風景」の邪魔をする。10メートルのスクリーンに役者の顔がアップになったとき、それが「10メートルの大きさの巨大な顔」に見えてよいのは、ファンタジー作品でしかありえない相当に特殊な状況である。通常のドラマとしての違和感を抑えるには、こういったショットの視差を小さく=立体感を抑える必要がある。これでは、せっかくの3D映画の表現力を生かせないことになる。

3D映像コンテンツをさまざまなサイズのスクリーンで鑑賞する場合にも、この問題は発生する。普通の映画・映像は、大劇場のスクリーンからスマートフォンの液晶まで単一のデータで対応できるが、3D映像の場合は大スクリーンでは視差が大き過ぎて見づらく、逆に小スクリーンでは視差が小さ過ぎて十分な立体感が得られない、ということになりがちである。特に、大スクリーンでの過大な視差は、視聴者にとって苦痛になるため、これを抑えるように調整すると、小スクリーンやテレビサイズの視聴環境ではかなり控え目な立体感になってしまい、結果として3D映像本来の魅力が生かしきれない(ミニチュアみたいに見えてかわいらしい、という楽しみはあるが……)。

リアルタイムに生成されるゲームのコンピュータグラフィックスでは、ユーザーが事前にスクリーンサイズを入力してそれに合わせることが可能だが、3D映像コンテンツの多くは、基本的に「2本セットの映像データ」でしかないから、スクリーンサイズに対応した根本的な調整は撮影時になされなければならず、柔軟な最適化は難しい。つまり、3D映像がその表現力を生かし切るには、限定された上映環境が必須ということになる。

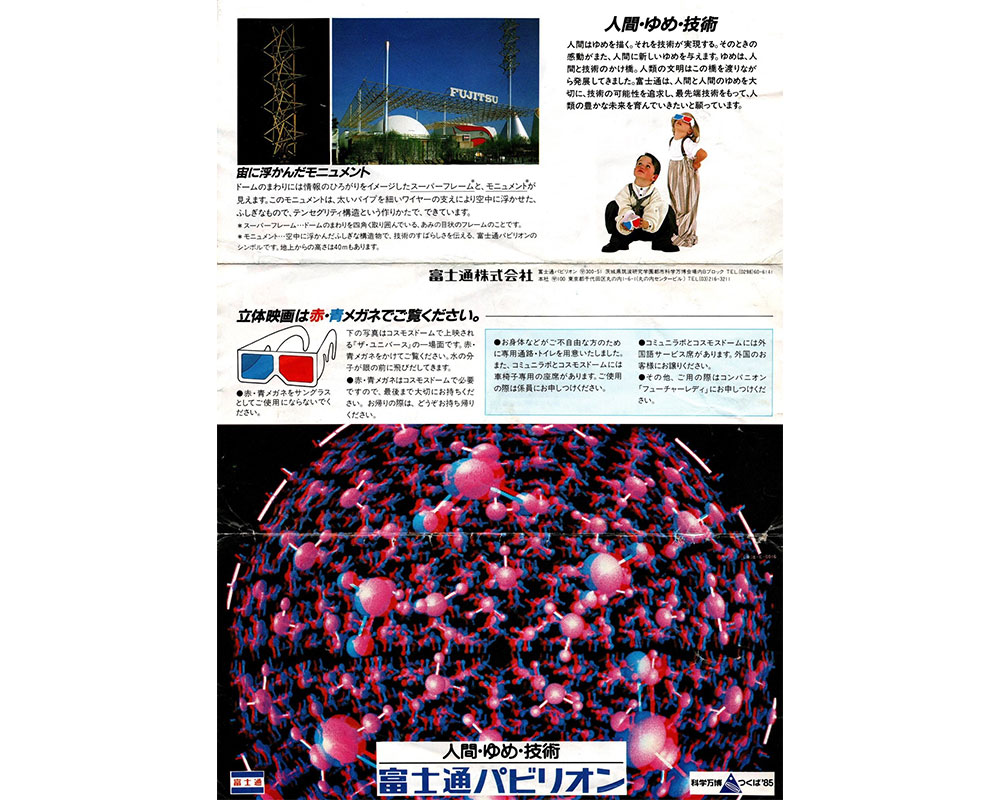

つくば万博の富士通パビリオンで上映された『ザ・ユニバース』(1985年)は赤青メガネを利用した全天周3D映画である。コンピュータグラフィックスとしても初期の作品と言えるが、3D映画のポテンシャルが最大限に発揮された傑作として、現在でも多くの3D映像愛好者に語られている。いつかまた見てみたいものだ。

出崎統監督によるテレビアニメ『家なき子』(1977~1978年)は、「立体アニメーション」と銘打たれ、シリーズ全編において3D映像であることを売りにしていた。この作品は大半のショットがマルチプレーン(多くのショットは密着マルチ)で撮影され、常にカメラが左から右へ動いているような画面構成になっている。普通に鑑賞する分には、密着マルチが多用された通常のセルアニメに過ぎないのだが、専用の3Dメガネ(これは左目は素通し、左目がサングラスになっている)をかけて見ると、右目の映像が少し遅れて知覚される7ため、結果として左右の映像に視差が生じるのと同じ効果が得られ、すべての映像が立体視できるという仕掛けであった。

この方式は、立体視ができるまでいくらか練習が必要であり、効果にも個人差があるのだが、一度見えるようになると素晴らしい立体感を楽しめるので、ぜひリラックスした状態で挑戦してみてほしい。濃いサングラスなどで左目を覆い、ほとんど暗くて見えない状態にすることが立体鑑賞のコツである。

『家なき子』はYouTubeのTMSアニメ公式チャンネルで見ることができる。

密着マルチは、アニメーションの限られた情報に対象の移動量の差で「擬似的な立体感」を付加する手法だが、これが「本物の立体視」に化けてしまうのが何ともおもしろいところだ。

「映画作品」は、映像、音楽、シナリオ、出演者の演技など、さまざまな要素から成り立っている。映画文化の歴史のなかでこれらの技術は高度に進歩し、融合した表現として成立している。3D映画の場合はそこにさらに「立体視効果」が追加されるわけだが、それが「違和感のない」レベルで統合されていることはあっても、ポテンシャルを最大に発揮できている例は少ない。普通の映画に「ちょっとした付加価値」としてトッピングされているような状態だ。しかし本来「立体視」は、単なる付加価値に収まらない、それ自体の楽しさを持っている。映画をより楽しむ「オマケ」として有用ではあるけれど、それだけでは何とももったいないと思うのだ。

かつて、ただ「撮影された」だけの「動く写真」に過ぎなかった「映画」は、モンタージュによって「体験」や「記憶」そのものを拡張するような、新しい「感じ方」を表現できるようになった。追加された「立体情報」は、時々モンタージュ技法など従来の手法とかち合うこともあるのだが、モンタージュがもたらしたのと同等の「新しい感じ方」を生み出す可能性があると思う。

ごくわずかな両眼の視差というスイッチで「立体感」が生じるだけでなく、モニターの解像度は実際以上に感じられるし、被写体の質感や重さは「目で見るよりも」生々しく感じられる。視覚情報が増えただけでなく、脳内モデルがハッキングされているような感触だ。こんなにやすやすと騙されてしまってよいのだろうか? という不安と興奮。3D映像の不思議さは、メディアやデバイスの仕組みにあるのではなく、むしろ私たちがそれを「立体」と捉えること自体ではないかと思う。不思議なのは人間なのだ。

映画やアニメーションを含むさまざまなメディアは、積み重ねられた多くの技術と技巧で出来上がっている。現代コンテンツの多くで、高度化した技術・技巧は融合し、高度にパッケージされて単独で目に触れにくい。しかし、メディアアート的快楽の本質は、その作品全体が醸す景色と、それをもたらす仕組みを理解する喜びを同時に味わい、両者のパースペクティブを楽しむことにこそあると思う。さらにはその作品が成立する歴史的過程や、クリエイターの興奮や葛藤まで含めて味わえることこそ、現代のメディアを鑑賞する特権ではないかと思うのだ。

2023年2月17日(金)から19日(日)にかけて、東京・渋谷のイメージフォーラムにて筆者作の3D映像作品の上映会が行われる。

アルス・エレクトロニカ準グランプリ作品『SHADOWLAND』(2013年)、文化庁メディア芸術祭アート部門審査委員会推薦作品『BUMPY』(2016年)など、どれも3Dカメラやコンピュータグラフィックスを使わず、普通の一眼カメラで撮影した映像にわずかな時間差をつける手法で作成した3D映像である。単に「風景が立体になる」のにとどまらない、知覚そのものが拡張されるような映像体験であると自負している。ぜひ見ていただき、3D映像の未知の可能性を感じていただければと思う。

「IN VISIBLE TIME 五島一浩 3D映画上映会(イメージフォーラム・シネマテーク No.1055)」

https://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1055/index.html

脚注

※URLは2023年2月1日にリンクを確認済み