佐藤 恵美

写真:小野 博史

アーティストで研究者の久保田晃弘氏をナビゲーターにむかえ、次の100年に向けたアートとテクノロジーについて考える対談。今回のゲストは、人類学を専門とする久保明教氏です。テクノロジーと社会の関係について、人類学の観点から研究をする久保さん。近著『「家庭料理」という戦場――暮らしはデザインできるか?』(コトニ社、2020年)では、人類学のフィールドを「家庭料理」に移し、家庭料理の60年をひもときながら生活と学問のあいだを往復します。これは『ブルーノ・ラトゥールの取説――アクターネットワーク論から存在様態探求へ』(月曜社、2019年)で構想した方法論の展開でもありました。前編では、「人類学」とはどのような学問なのか、そこでの「人間」とは何か、そして「暮らし」はデザインできるのか、議論を展開していきます。

連載目次

久保田 以前お会いしたのはレフ・マノヴィッチのインスタグラム本の出版記念のトークイベントに来ていただいた2019年でしたね。そのとき久保さんにお声がけしたのは、著書『機械カニバリズム――人間なきあとの人類学へ』(講談社、2018年)を読んだのがきっかけでした。今回改めて久保さんにうかがいたいのは、「人類学」とはいったいどういう学問なのか、ということです。初めに、なぜ人類学に興味を持ったのかというところから教えていただけますか。

久保 僕が大学生だったのは2000年代初頭ですが、その頃は「文芸批評」や「現代思想」に今よりも人気があって、デリダやドゥルーズのような哲学者からルーマンやギデンズのような社会学者、モースやレヴィ=ストロースのような人類学者まで横断的に論じられていて、そこで触れたのが最初だと思います。ただ、国内の論者だと宮台真司さんや大澤真幸さんのような理論派の社会学者が活躍していた時期でもあって、社会学が格好よかったんですよね。それで大学院は社会学に進もうとしたら入試に2回連続で落ちまして、これはどうも違うらしいなと(笑)。なので、気づいたら人類学に流れついていたという感じですね。

久保田 社会学に進んでいたら、今のように人類学を手掛けていなかった、と。

久保 社会学に進んでいたら研究者になっていなかったかもしれません。ふりかえると当時の自分は、考えるということに何かの枠をあらかじめはめることを拒否していたし、同時に哲学的な概念操作ではなく具体的に経験できることから考えないとおもしろくないと思っていました。もちろん既存の枠を当てはめたうえでそれを乗り越えないと研究にはならないことをその後まなびましたが、基本的な考え方は今も同じですね。だから社会学には決定的に向いていなかったと思いますし、入試で落としてくれた当時の先生たちの判断は的確だったと。社会学だと研究者と研究対象の関係が論理的にも倫理的にも国民国家を基礎単位とする「社会」という枠によって決まってきます。法学にも「法」、経済学にも「経済」という枠がある。人類学の枠は一応「人類」ですが、これが何だかよくわからない(笑)。文系のほかの学問も人間の行動や思考を扱っているし、フィールドワークやエスノグラフィ(民族誌)という方法も人類学にしかないわけではない。

ではなぜ「人類」の学というものが生まれたのかというと、複雑で厄介な来歴があるわけですが、ざっくり乱暴にまとめると、近代西洋が生みだした普遍的な人間観と西洋諸国の世界進出(植民地主義)の接合点で発生した学問だと思っています。エドムンド・リーチという人類学者が書いていることですが、「人間」に対応する言葉は世界各地にあるけれど、ほとんどは「自分たちと同じような人々」を指す素朴なもので、その範囲は狭く限定されている。範囲外の存在は「化物」や「蛮族」や「異教徒」などと呼ばれて、その正確な生態を理解しようという発想にはあまりならない。日本語だと「南蛮」とか「外人」みたいな言葉ですね。

ところが、16世紀以降の西洋において「人間」という概念が抽象的に拡張されていきます。その帰結が、カントの批判哲学などにフーコーが見出した「経験的─超越論的二重体」としての人間ですね。限定された経験しか持たないけれど、経験を超えた領域について理論的に(=超越論的に)把握することができるような存在。例えば私たちは「すべての人間は侵されるべきではない人権を持っている」ということを当然だと思っていますが、人権というのは手で触れたり見たりできるものではないですよね。しかもそれは、人間を超えた神のような超越的存在に与えられたものでもない。理性的に考えればあらゆる人間には人権が認められるべきだ、ということでしかない。このことは、西洋思想史において世界を適切に理解し世界に適切に働きかけることを保証する最終的な根拠であった「実在する神」の権能が、近代以降、理性を持った人間に部分的に委譲されてきた結果として捉えることができます。こうした抽象的な「人間」は、自然種として同一なだけでなく「あらゆる人に人権があり、あらゆる人は他者の人権を侵すべきではない」というような意味で道徳的な等質性を持つ存在です。もちろん「自分たちと同じような人々」という意味での素朴な「人間」概念が消え去ったわけではないですが、例えば「外人」という言葉が近年なかなか差別的な用語に感じられるようになってきたのも、それだけ近代的で抽象的な「人間」概念が浸透したからだとも考えられます。

西洋思想史の理解としては乱暴すぎる言い方ですが、要するに、こうした「理性的な思考によって(超越論的に)措定された人間の単一性」と「西洋人が世界各地の植民地に見出した経験的な人間の多様性」の対立をいかに調停できるか、という問いが人類学という学問を可能にしたということです。簡単に言い換えると、世界の各地には自分たちと同じとは思えない存在がいる、でも理論的には彼らも私たちと同じ人間であるはずだ、したがって私たちとは異なる他者の営みを可能な限りその内側から理解することで人間はいかなる存在であり・いかなる存在でありうるかを解明できるはずだ、ということになります。この最後に出てくる「人間」が人類学の対象としての「人類」なわけですが、それは常に既存の「人間とはこのような存在だ」という理解を超えていく運動によって指定されます。もっと簡単に言うと、人間についての理解を、哲学的な論証ではなく他者と関わる経験(フィールドワーク)に基づいて拡張していく試みだということになるかもしれません。だから学問としての枠があまり固定されていない。

自分はそこに惹かれたというか、そこにつけ込んだという感じですかね。人類学が「自分たちと同じようには思えないけれど同じだとも言える他者について考えることで自分たちについての理解を拡張する試み」だとすれば、その「他者」はロボットやAIと呼ばれる機械でもいいだろう、と。具体的な調査対象としてきたのはペット型ロボット「aibo」とオーナーの関係や将棋ソフトとプロ棋士の関係なので、オーナーや棋士といった人間についての研究でもあるけれど、同時にaiboや将棋ソフトといった機械についての研究でもある。人類学にも地域研究と連携しながら世界各地の人々、特に西洋近代から遠い辺境に暮らす人々を対象にする学問という一応の枠はありますから、いかにも人類学らしい研究者だとはまったく思われていないでしょう。でも、こうした枠も自分が大学院生の頃にはかなり脆弱化してきていましたし、それをどうつくりかえることができるかという点が問題になっている現状では、そこまで孤立している感じもないですかね。

久保田 たしかにデザインや工学はずっと、人間を数値化しようとしたり、自分に似たものとして抽象しようとする傾向がありました。人間工学や、人間あるいはユーザー中心デザインがいい例ですが、レオナルド・ダ・ヴィンチの「ウィトルウィウス的人体図」(1490年頃)に代表される、均整の取れた、あるいは標準的な人間というものを思い浮かべたがる。ですが20世紀が終わり、じつは人間の普遍的な定義なんてどこにもない、それは単なる虚構なんじゃないか、ということが、ようやくデザインの世界でも盛んに議論されるようになりました。そうした流れでデザインの関心が人類学、つまり辺境の、あるいは他者としての人間に向いていったのだと思います。

「技術的シンギュラリティが来て、AIが人間を超える」とよく言われましたが、その「人間」とはいったい何を指しているのか。そもそも個人なのか集団なのか。そんなことすら明確でない。それなのに、どうしてすぐに「超える」とか言えてしまうのか。その視点は権威的で強烈に幼い。だからこそ人類学のように「これも人間、あれも人間」と言ってくれる学問が今、特にデザインや工学の世界で必要になっているように思います。

久保さんが『機械カニバリズム』を書かれた頃から、さらにここ数年でテクノロジーを含めた社会状況は大きく変化しています。ChatGPTに代表されるような大規模言語モデルは、それこそ「異教徒」、もしくは「外人」のようです。久保さんは、最近のこうした社会の動向について、どのように捉えていますか。

久保 うーん、最近そういう取材の問い合わせがよく来るんですが、大規模言語モデルについては関心をもって見てはいるけど、まだ自分が何かを言えるような時期ではないと思っています。Aiboにしても将棋ソフトにしても、最初のインパクトが薄れてそれほど新奇なものじゃなくなった頃に調査をして論文を書いています。でも、これが社会的・文化的な現象についての研究だとしたら当たり前のことですよね? 新奇な言葉や慣習が現れても、それが日常的に広まってからでないとうまく捉えられないし、分析できない。でもなぜかテクノロジーについてだけは、まだ現れたばかりの時期にこそ語るべきだと思われている。それが不思議ですね。ChatGPTについても、新奇性が薄れて当たり前のように使われるようになったあとでこそ調査できることも語ることも色々とでてくると思うのですが。

『機械カニバリズム』では、私たち人間と「AI」や「ロボット」と呼ばれる機械との関係を、どちらが優れているかという仕方で捉えるのではなく、両者が結びつくことで生みだされる新たな行為や概念に注目することで捉え直そうとしましたが、読者からの反応としては「テクノロジーと結びつくことで私たち人間は新たな存在へとアップデートされていくのだ」という楽観的な展望として受けとられることも少なくありませんでした。ただ、自分としては先端技術に限った話をしたつもりはなかった。ある人間以外の存在「X」と人間が結びつくことで生まれる「X人間」が、その新奇性を失うことで当たり前の「人間」のありかたが新たに生みだされていくこと、それによって忘れられてしまうものについて同時に考えようとしていました。

例えば、人類学者のティム・インゴルドは『Being Alive』(2011年)1という著作のなかで、ダーウィンが1871年の『人間の由来』で提示している「労働の生理学的分割」仮説の背景に、当時、最先端の靴製造技術があったのではないかという議論を展開しています。この仮説は、ほかの類人猿とは違って人類の手足が「姿勢の維持や移動を担う足」と「物体の把持や操作を担う手」という明確に異なる機能をもっていることから、この機能分化によって人間の手は移動や逃亡といった生存に関する役割から解放され、道具の制作や使用が可能になり、最終的に脳の増大を可能にする条件が整ったのではないかというものです。この本がでた10年後には、進化主義人類学者のエドワード・タイラーが、似通った形をしたチンパンジーの手足とかなり異なる形をした人間の手足を描いた画像を証拠として示しながら、ダーウィンの説に基づく議論を展開しています。でもインゴルドは、ここで大事なのは、画像に描かれた人間の足が「未開人」の裸足ではなく堅い革のブーツを履いた西洋人の足であることをタイラーが急いで付け加えていることだって言うんですね。タイラーは、オーストラリアの「未開人」は裸足で槍を拾うし、ヒンドゥー教徒の仕立屋はしゃがんで縫い物をしながら裸足で衣服を押さえるといった例を挙げて、彼らと比べるとブーツを履いた西洋人の足はまったくの無力で「歩く機械」と化しているとさえ書いている。

そうすると手足の機能分化っていったい何なんだ?ってことになるわけです。進化主義人類学の考え方だと「未開人」は人類進化の初期段階をそのまま残しているということになるのでタイラー自身の理屈は通っているんですが、進化主義を退けた20世紀以降の人類学の考え方からすれば、むしろ当時の西洋人はほかの地域の人々とは著しく異なる仕方で足と手の意味を遠ざけるような身体性を獲得しつつあったという話になります。インゴルドによれば、19世紀の西洋の裕福な人々にとって、紐付きの革靴やゴム底のブーツといった当時の最先端技術によって自分の足を「歩く機械」のようなものへとつくり変えることは、精妙かつ自由に手を動かせることと並んで文明的であることの証とされていました。革靴や椅子は、足と共に環境に働きかけながら考える可能性を人間から奪い、足を気にすることなく思索に耽ることを可能にする。これらの人工物は、行為から思考を、身体から精神を切り離す技術的な基盤を提供してきたのだと彼は論じています。

でも今、革靴を履いてもそんなこと少しも感じないですよね? これを履くことで自分たちは「足と共に環境に働きかけながら考える可能性」を忘れてしまったのだ!なんて思いもしない。忘れられたこと自体が忘れられている。革靴と西洋人が(道路や椅子や本や進化論やその他諸々のものを巻きこみながら)結びついた「革靴人間」が、やがて新奇性を失って、ただのプレーンな「人間」になる。そうなると、革靴の普及がダーウィンの仮説の説得力を生みだしたのか、それともダーウィンの説のような発想が広まったから革靴が広まったのかもどっちかよくわからなくなる。技術が社会を変えるというのはそういうことだと考えています。ただ、インゴルド自身の議論は、忘れられた可能性を取り戻すべきだという倫理観を感じさせるものですが、僕はそう思ってはいないです。むしろ何かが忘れられたこと自体が忘れられてしまうような変化をたどり直すことで見えてくる可能性に関心がありますね。

久保田 なるほど、たしかにChatGPTも今でこそまだ話題になっていますが、すでにハイプ・サイクルの峠は越えていますし、数年後にはどのようになっているかは、まったくわかりませんよね。僕自身は、検索と同じように、知能というよりも、インターフェイスの一種になっているように思っています。でも、それこそ消えゆくことかもしれません。久保さんのいうように、騒がれなくなったり、忘れ去られたりしないと、ものごとの本質は見えてこないのだと思います。

こうした新しいテクノロジーによって社会がよくなるというプロパガンダは多いですが、もう誰もそんなことは心の底では信じていません。テクノロジーの発展よりもむしろ、人間の政治的な行為や経済的独占欲、自己顕示欲の方が、いつの時代も問題になってきます。それは人間を賢くするというよりも、まるで人間の愚かな側面の増幅装置のようです。テクノロジーは常に諸刃の刃です。いいだけのテクノロジーも、悪いだけのテクノロジーもありません。それでも、いつかテクノロジーによって社会はよくなりえるのか、それともあまり変わらないのか。久保さんはどのように思われますか。

久保 その点については『ブルーノ・ラトゥールの取説』の一章で詳しく論じていますが、テクノロジーが単体で何かをよくしたり悪くしたりするということはほとんどないと考えています。人間の話なのか機械の話なのか、社会の話なのか技術の話なのかわからないくらいまでいかないと大した影響はないように思いますね。

久保田 ChatGPTも、革靴のように忘れ去られないと、大きな影響はない。

久保 忘却されていく間接的な影響が一番大事というか。そういうわけで、取材の依頼にあまり応えられないのは心苦しいのですが、ここ1、2年の動きについてはじっと見守っているという感じです。

久保田 『機械カニバリズム』のなかで、「自己によって完全には制御できないものとの対称的な相互作用のあり方」を「カニバリズム(食人)」のなかに見出した、人類学者のエドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロを取り上げていますが、彼がカニバリズムを「他者の視点から自らを捉え、自己を他者としてつくりあげるための営為」と論じている点が、これまで自分が長く考えてきたことと共鳴する気がしました。また、本書ではラトゥールのモデルにも触れて、人間と非・人間の関係が図式化されています。

ラトゥールがいうように、人間と非・人間がネットワークを組むことができるとしたら、それは具体的にどのようにして可能になる、あるいはどのようにして実践されるのでしょうか。言語レベルなのか、あるいは身体レベルなのか、物質レベルなのか。例えば、マルチスピーシーズ(複数種)の文脈で「植物にも感情がある」「植物はなんでも知っている」といったような、ナイーブな言い方がされることがありますが、植物だけでなく、自然や人間以外の存在を、「感情」や「知る」といって擬人化するような捉え方は、さすがに情緒的過ぎるように感じています。

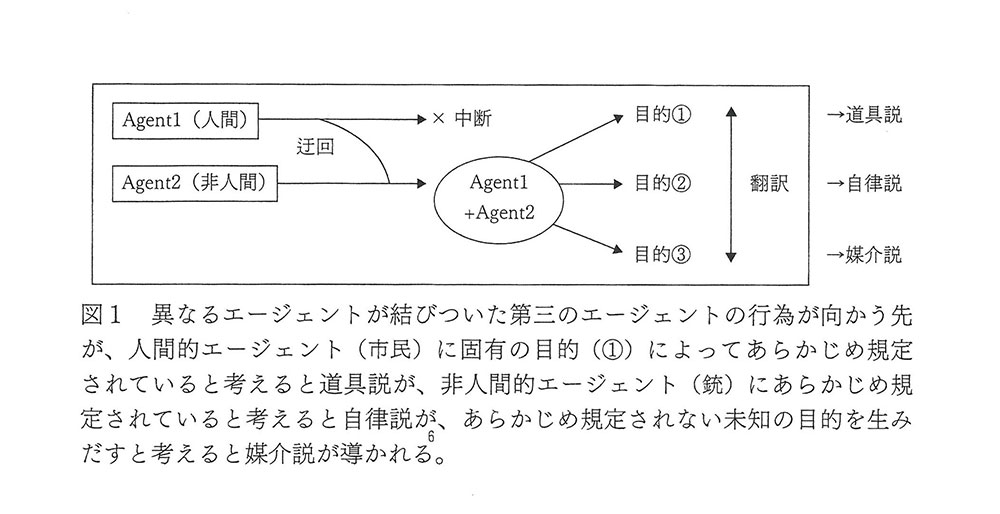

久保 あの本では、ラトゥールが発展的に提示しているアクターネットワーク論(ANT)の発想とヴィヴェイロス・デ・カストロのカニバリズム論を接合することで、「AI」や「ロボット」と呼ばれる機械と人間の関係を「自己によって完全には制御できないものとの対称的な相互作用」として捉える、という枠組みをつくっています。

ANTでは、人間と人間以外の存在がアクター(行為者、行為体)として織りなす諸関係(ネットワーク)を通じてさまざまな現実が生みだされる、という発想をとります。これは人間以外の存在(非・人間)を不当にも意思や意図をもった人間と同じ行為者としての地位に格上げする擬人化の論理だと誤解されることもありますが、論理構成としてはむしろ非・人間を半分あげて人間を半分さげることで両者を対称的に(同じ概念や語り口によって)捉えるようなつくりになっています。例えば、雨も傘も傘をさす人間も「差異を生み出すことによってほかの事物の状態に変化を与えうるもの」としてのアクターであるという点では同じだということになり、「意図」や「意思」と呼ばれるものは、個々人の内部にあるものではなく、諸関係(アクターネットワーク)の効果だとされることになります。なので、ANTの発想では人間と非・人間はすでにさまざまなアクターネットワークに参与していることになりますが、おっしゃるようにそれがどの水準での関係性なのかという点は未規定です。あらかじめ水準を固定できるという発想を取らない、といったほうが正確ですかね。例えば、特定の仕方で雨がふると、人間には身体的な差異(濡れる、涼しくなる)も気分的な差異(気が沈んだり、むしろ落ち着いたり)も言語的な差異(「天気雨」「五月雨」「スコール」)も生じうるわけですが、そのうちどの水準が前面化するかは具体的な実践における諸関係の動態次第だということになるかと。

ただ、こうしたANTの論法は、他者性とか自己と他者の差異を重視する人類学の観点からはフラットすぎるように見えるところがあります。自他の差異をどこまでも重視したうえで潜在的な対称性を深堀りしていく論理的なドライブが弱いというか。だからカニバリズム論を接続しているわけですが、「他者の視点から自らを捉え、自己を他者としてつくりあげるための営為」という規定を人間と非・人間の関係に当てはめると、むしろ自然の人間化(擬人化)とは反対の回路、人間の自然化(擬自然化)という話になります。これはレヴィ=ストロースが『野生の思考』のなかで、のちにトーテミズムやアニミズムと呼ばれるようになる「未開人」の実践を自然の擬人化として捉えたコントの議論を批判する箇所で提示している概念ですが、自然の擬人化はその逆の手続き、「人間が自分自身の行為に自然現象と比べうる力と有効性を考えなかったとしたら」不可能だろうと論じられています。植物の話で言えば、人間が「植物の視点から自らを捉え、自らを植物としてつくりあげる営為」がいかに見出されうるか。人間も動物ですから、ほかの動物と比べると植物との対称性というのは見えにくいので、植物をアクターとして語ると擬人化に思えることも多いかもしれません。でも、住居とか居場所とか所属とか系譜に関する表現を考えると「根づく」とか「根城にする」とか「他社から引き抜かれる」とか「樹形図」とか、植物の視点から自分たちを捉えることを私たちは結構やっていますよね。

マルチスピーシーズ人類学に対してはおもしろいと思うところも思わないところもありますが2、僕自身は「ポストヒューマン」とか「脱人間中心主義」みたいな「人間を超える」系の発想はあまりおもしろいとは感じなくて、どちらかというと「人間」概念をダウングレードするというかデチューンする方向で考えてきました。「人間」という概念はどうも強すぎるんじゃないかと。私たちは、革靴とか傘とか電車とかスマホといった膨大な非・人間とのネットワークに連なっている限りで、足を気にせず思考できたり、大雨がふっても外出できたり、通勤したり旅行したり、同じ場所にいない人とLINEで話したりできるわけですが、そういうことすべてが「人間」単体で――より正確には人間という主体が道具という客体を使用することで――できるかのようにみなされている。電車事故が起こったりスマホが壊れたりすれば人間が客体(ジェルの言う「ペーシェント」)の位置におかれるわけですが、こうした主客の反転、対称的な関係性は、事故や故障やバグを排除するための膨大な努力によってなんとか覆い隠されている。このようなプレーンな「人間」が更新される直前にだけ、大規模な更新を可能にするようにみえる技術に注目が集まるけど、更新が完了したり頓挫したりするとすぐ忘却されてしまう。だからテクノロジーというのは常に「先端技術」だとされるわけで、革靴もテクノロジーだと言うと違和感がある。でも、ANTやカニバリズム論からみると、テクノロジーの発展が人間や社会を変えているのではなく、「完全には制御できないものとの対称的な相互作用」が拡張したり縮小したり変形したりしているだけだ、ということになると捉えています。

久保田 『機械カニバリズム』のあとに発表された二つの著書、『ブルーノ・ラトゥールの取説』と『「家庭料理」という戦場』で登場する「ノンモダニズム」という概念にも大変共感しました。

90年代、東京大学人工物工学研究センターに所属していたころに、いま東京藝術大学にいる桐山孝司先生と一緒に「有限設計ワークショップ」という演習をやりました。当時のエンジニアリングデザインは特にそうでしたが、何かをつくるとき、まず仕様を策定して、それを実現するために必要な素材や部品を探したりつくったりします。高級スーパーで高価な食材を購入して、三ツ星シェフがつくるようなディナーを目指す感じでしょうか。それとは別に、まず自宅の冷蔵庫を開けてみて、そこにあるもので何か食べられるものをつくる。じつは、何が食べたいかも事前にはよくわかっていない。それを「有限設計」と呼んで、ものづくりのワークショップをしていました。90年代当時の工学の世界では、まだそうした有限性の議論はほとんどされていませんでしたが、のちにそれが「ブリコラージュ」だったということに気づきます。その流れで考えると、このノンモダニズムにおける「一時的産出」こそが、とても大事だったことが、改めて確認できました。

デザインという活動は、確固たる学問的基盤の上に構築されるものというよりも、現実世界における諸関係のなかで、こう見るとうまくいくというティップスや、やってみたらうまくいったことの図式化や類型化の集合体に近い。そうした仮説的構築の連鎖こそが、一番リアリティのあるものだと思います。だから『「家庭料理」という戦場』を読んで、久保さんの議論の進め方に、とても共感しました。

久保 「ポストモダニズム」の影響って工学的な場面にはそんなに出てこなかったんですか?

久保田 はい、ほとんど出てこなかったですね。コンピュータシミュレーションや機械学習の捉え方や使われ方を見ても、基本的には今なお「モダニズム」の世界のままかもしれません。「ユーザー」という物言いが一番わかりやすい例ですが、外在するユーザーに使いやすいものを提供するのがデザイナー。デザイナーはある種、超越的な存在とされている。そうした構造が暗黙のうちに規定されてきました。

僕らが80年代に教わった設計は、きちんとした仕様書をつくり、それを満たすように製造すれば、正しく動き、西洋近代社会のなかで機能する、というモデルに根ざしていました。そのモデルと、リアルな人間の暮らしの状況とのギャップに気づいたのが90年代ともいえます。

そういう背景があるので、久保さんの本のタイトル、「家庭料理」という言葉と「暮らしはデザインできるか?」という問いに惹かれました。久保さんも書いておられるように、こうした内容は、論文や学問の世界ではとても扱いにくい。僕自身が工学部から美術大学に移ったことの背景にも、こうした状況がありました。

『ブルーノ・ラトゥールの取説』では外在的な「汎構築主義」を「汎デザイン主義」とする、とあります3。このあたりの議論にも非常に共感を覚えました。

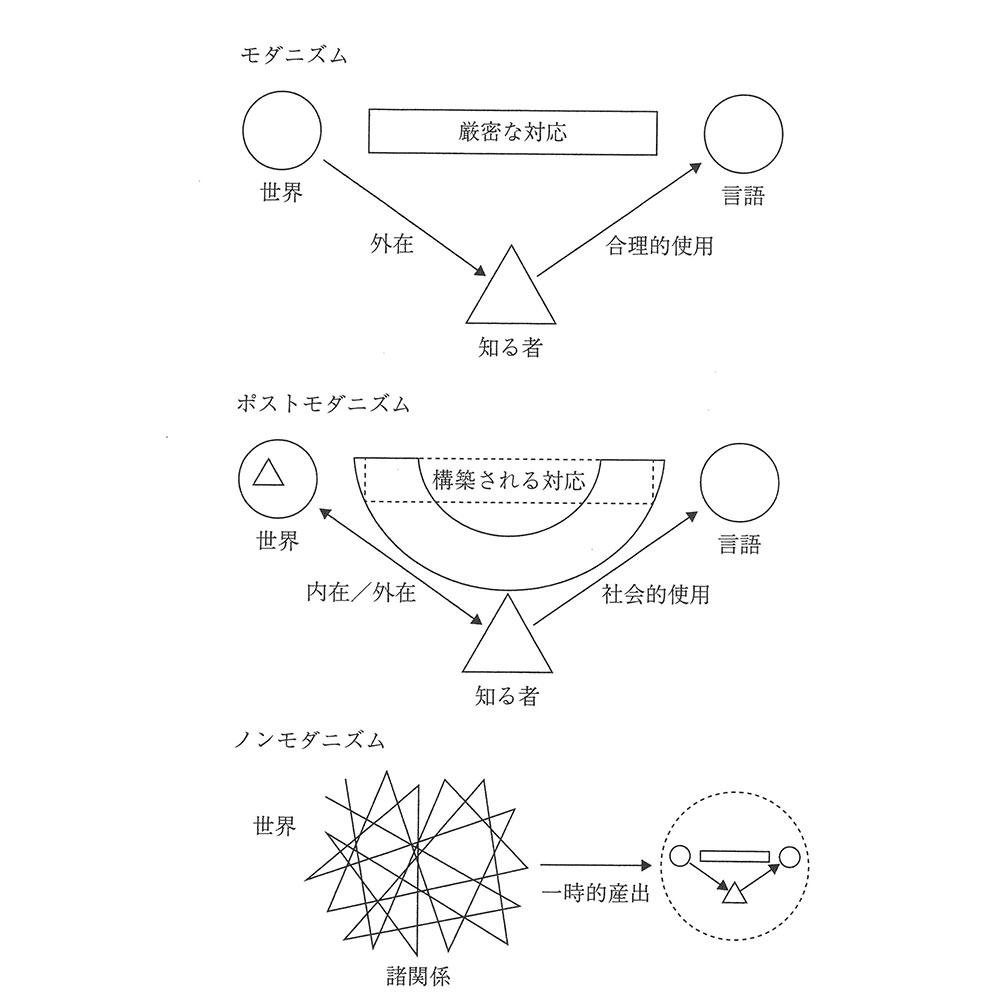

久保 ポストモダニズムや社会構築主義の語り口は、どこかに「構築されていない真実」があると想定されないと有効になりません。「これは真実だと思われているが、その真実らしさは社会的に(言語的に、歴史的に、文化的に)構築されているのだ」という主張は、それを真実だと思っている素朴な人がどこかにいることを前提にしているし、「構築されている」という主張自体は真実だという言い方になっていますよね。だから、構築主義的分析の真実性がどう構築されているのかと言いだすと無限後退が生じてしまう。

これに対して、ANTやラトゥールの議論では、あらゆる事実は諸関係の動態によって構築されるものであり、したがって構築されていることは真実でないことを意味しないし、そこで問われるのは、真実か虚偽かではなく、よりよく構築されているかどうかだということになります。こうした発想において「構築されていない真実」は完全に消去されるので、それを社会的構築主義と区別するために「汎構築主義」と呼んでいます。ただ、こうした発想は、人間を無条件で主体の位置におく既存の前提を温存したまま受容されると、すべては構築されているのだから私たちはあらゆる現実を構築できるのだ、という考え方になりやすい。『ブルーノ・ラトゥールの取説』ではこうした発想を「汎デザイン主義」と呼んでいます。言い換えれば、ANTを、諸アクターをマッピングしてそれを分析したりデザインできる方法論としてみなしたりするような立場ですね。僕自身は、ANTの理論構成からすればアクターネットワークの外部に立てるような所与の存在は想定されていないし、想定できるとしてもネットワークの動態が一次的に産出するものでしかないと考えていますが、「汎デザイン主義」を論理的に排除できているとも言い切れない。これに対して、観察し分析する主体を原理的にはアクターネットワークに内在する存在として捉えると、何らかの事実を構築しようとしている自分のありかたも構築されているという受動性があることになる。こうした発想を「内在的な汎構築主義」と呼べば、それは汎構築主義の可能な受け取り方として「汎デザイン主義」と表裏一体でありながら対照的なものとして位置付けることができる、というのが『取説』の終盤に書いたことでした。

では汎構築主義的な発想を具体的な事例に当てはめたときに何をどう言えるのか、ということで家庭料理をめぐる自分の事例分析を再編しながら書いたのが『「家庭料理」という戦場』です。料理に対する関心は昔から強かったのですが、外食の料理ではなく家庭料理を対象にしたのは、それが「好きなものを選んで食べる」という能動性だけでなく、「食べさせられる」という受動性を否応なく含んでいるからですね。僕自身、大学生のころからいろんな料理をつくってきましたが、自由に選んでつくっている、自分で暮らしをデザインしているようでいて、気づいたら子どものときはこんなもの要らないと思っていた味噌汁をつくるようになっていたりする。今でも好きかと言われるとよくわからないですけど(笑)。味噌汁だけじゃなく、味付けとか調理法とか、自分で好きにデザインしているようで幼少時から食べさせられてきたものの影響から逃れられないんですよね。この本では、ネットワークへの外在(汎デザイン主義)とネットワークへの内在(内在的な構築主義)の対比を、「分析する私/暮らす私」の対比に置き換えています。私たちは自分たちの生活を分析したりデザインしたりすることができるけれども、それは特定の仕方で暮らすことによって規定されてもいる。一方の「私」が図(figure)として前面に現れていても、それは後景にある地(ground)としてのもう一方の「私」によって規定されてもいる。このように「分析する私」と「暮らす私」が反転しながら相互に作用するような過程として、家庭料理をめぐる営みの軌跡を描こうとした本になっています。

脚注

久保 明教(くぼ・あきのり)

1978年生まれ。一橋大学社会学研究科教授。大阪大学大学院人間科学研究科単位習得退学、博士(人間科学)。科学技術と社会の関係について文化・社会人類学の観点から研究を行う。主な著書に、『現実批判の人類学――新世代のエスノグラフィへ』(世界思想社、分担執筆、2011年)、『ロボットの人類学――二〇世紀日本の機械と人間』(世界思想社、2015年)、『機械カニバリズム――人間なきあとの人類学へ』(講談社、2018年)、『ブルーノ・ラトゥールの取説――アクターネットワーク論から存在様態探求へ』(月曜社、2019年)、『「家庭料理」という戦場――暮らしはデザインできるか?』(コトニ社、2020年)など。

久保田 晃弘(くぼた・あきひろ)

1960年生まれ。多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース教授/国際交流センター長。アーティスト。東京大学大学院工学系研究科船舶工学専攻博士課程修了、工学博士。数値流体力学、人工物工学に関する研究を経て、1998年より多摩美術大学にて教員を務める。芸術衛星1号機の「ARTSAT1:INVADER」でアルス・エレクトロニカ 2015 ハイブリッド・アート部門優秀賞をチーム受賞。「ARTSATプロジェクト」の成果で、第66回芸術選奨の文部科学大臣賞(メディア芸術部門)を受賞。著書に『遙かなる他者のためのデザイン 久保田晃弘の思索と実装』(ビー・エヌ・エヌ新社、2017年)、共著に『メディアアート原論』(フィルムアート社、2018年)ほか。

※インタビュー日:2023年9月11日

※URLは2023年11月15日にリンクを確認済み