南 信長

マンガにおいて欠かせない表現の一つとなっている「オノマトペ」。本コラムでは、ありきたりなオノマトペを超えて独自のオノマトペを編み出したマンガ家たちとその作品を取り上げます。今回は、1970年代から80年代にかけて、重厚な青年劇画や熱血スポ根マンガの時代から「軽薄短小」なポップギャグや学園ラブコメの時代へと移り変わっていくなかで、革新的な作品を世に送り出したマンガ家たちにスポットを当てます。

連載目次

前回は「古典的前衛に立つ者たち」と題して、藤子不二雄Ⓐ、水島新司、望月三起也、水木しげる、谷岡ヤスジという巨匠たちのオノマトペについて解説した。第2弾となる今回は「ポップな時代の変革者たち」。1960~1970年代の重厚な青年劇画や熱血スポ根マンガの時代から、1980年代の“軽薄短小”なポップギャグや学園ラブコメの時代へと移り変わっていくなかで、革新的な作品を世に送り出した作家たちの擬音・擬態語表現にスポットを当てる。

ポップというキーワードで真っ先に浮かんでくるのが江口寿史だ。初連載『すすめ!!パイレーツ』(1977~1980年)は、初期こそ従来の少年マンガ的泥臭さがあったものの、見る見るうちに絵もギャグも洗練されていく。映画や音楽などポップカルチャーのエッセンスを巧みに取り入れた同作は、パロディの多用やマンガの文法で遊ぶ手法も相まって、爆発的な人気を得た。

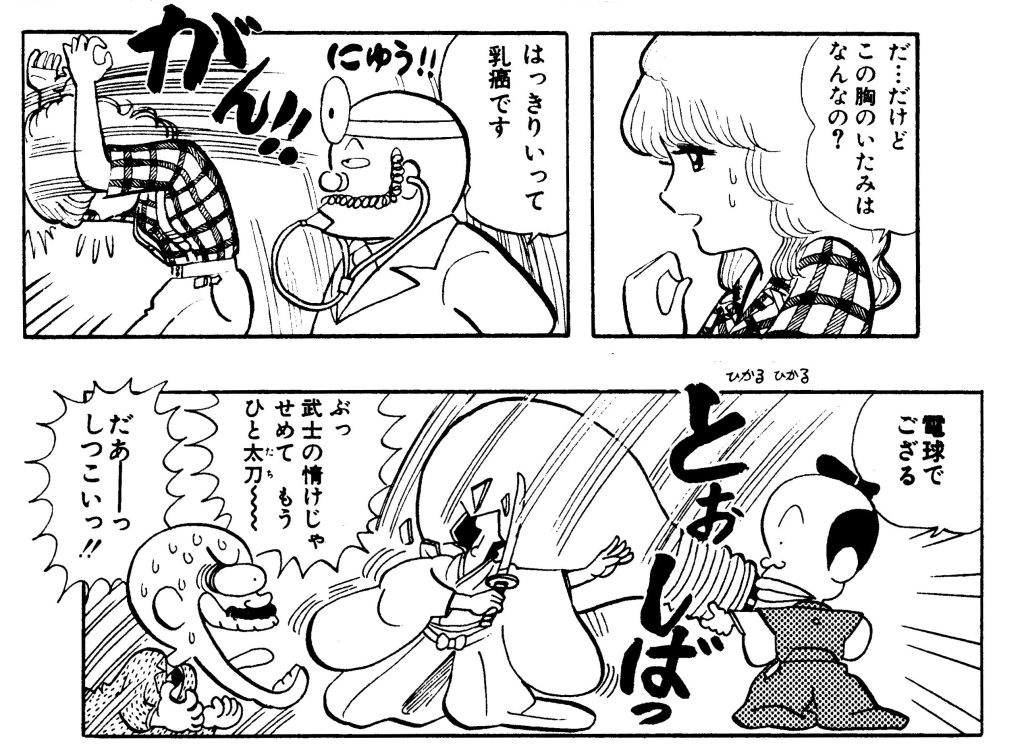

オノマトペも単に音や状態を表すだけでなく、それ自体がギャグとなる。泳ぐ音が〈スィ~~ム〉だったり、眠る犬井&猿山と目を覚ます一平に付けられた擬音が〈グーグー〉〈チョキチョキ〉〈パチ〉だったり、巨人打線にあっさり連打される場面が〈かき〉〈くけ〉〈こん!〉だったりと、語呂合わせになっているのは序ノ口。「この胸の痛みはなんなの?」とヒロインぶる女スパイが、突如出現した医者コスプレの犬井に「はっきりいって乳癌です」と言われて驚き、壁に頭をぶつける場面には〈にゅう!!〉〈がん!!〉、忠臣蔵の松の廊下のパロディで「電球でござる」と巨大電球でボケをかますシーンには〈とぉしばっ〉の描き文字が添えられる(図1)。よく見ると〈とおしばっ〉の上に小さく〈ひかるひかる〉とも描かれているが、40代以上の方なら元ネタはおわかりだろう。

「ルールブックかく語りきの巻」では、ほぼすべての擬音を漢字表記にするという試みもあった。〈破子(ぱこ)!!〉〈雅射(がしゃ)!〉〈破觜(ぱし)!〉〈賀茶(がちゃ)〉〈素田素田素田(すたすたすた)〉〈頭梵(ずぼん)〉など強引な当て字もあれば、表意文字である漢字の特性を生かして〈怒貫(どかーん)!!〉〈愚愚愚愚愚愚(ぐぐぐぐぐぐ)〉〈愚雄(ぐお)~~!〉〈糞(ぷんっ)!!〉〈冷(ひえっ)!!〉〈怒多多多多多(どたたたた)〉のように音と意味が何となく合っているものもある。

音楽好きの江口だけに、擬音もリズミカルだ。犬井と猿山が『あしたのジョー』(原作/高森朝雄〔梶原一騎〕、作画/ちばてつや、1968〜1973年)の「あしたのために その1~3」を真似て殴り合う場面では〈ぱむ!! ぱん ぱぱん ぱん ぱぱぱん!! ガポ ガポ ガポ ぐわし がしゃっ どしゃっ ぐわぱっ どぐわしゃ とっぱん!!〉。同様に猿山が犬井をフライパンでタコ殴りにするシーンは「ぐがん ぱきゃん ぱん!! すぱんぱぱん!! すぱんぱぱん!! がん!! ぐがんぐがん ぐがどとん!!」と、まるでドラムかパーカッションのソロプレイのよう。よく見ると猿山の右足もリズムを刻んでいる(図2)。

お笑いのジャンルとして「音ネタ」「リズムネタ」と呼ばれるものがあるが、江口が繰り出す擬音もそれに近い。音を文字に置き換えるセンスも鋭く、当時流行ったインベーダーゲームの音を〈ぼわっち ぼわっちゅ ぼわっちゃ ぼわっちゃ にゃいい~ん〉〈ぴしゃ ぴしゃ ぴちゃ ぴちゃっ ぶおっぶおっ ぶおっぶおっ〉〈ぴゅん しゅぴ しゅぴ みゅーん すいっちょ すいっちょ どこーん〉などと表現するのも江口ならではと言えるだろう。

擬音をギャグ的に用いたという点では、高橋留美子も同類だ。出世作『うる星やつら』(1978~1987年)には、〈しぽーん〉〈がふがふ〉〈ぶぎゅるっ〉など独特の響きの擬音が多数登場する。とりわけ有名なのが〈ちゅどーん〉であるが、これは高橋自身が『できんボーイ』(1977~1979年)の田村信オリジナルと明言し、〈大好きでオマージュのつもりで拝借したら、私発信みたいになってしまい申し訳ないです〉と述べている1。ただし、『できんボーイ』全4巻を確認したところ、〈ちゅどーん〉は2回(そのうち1回は〈ちゅどおんっ〉という表記)しか出てこない。対して『うる星やつら』ではざっと数えて40回くらいは出てきており、よほど気に入ったものと思われる。『できんボーイ』ではずっこけのリアクションで使われているが、『うる星やつら』では爆発シーンの定番だ(図3)。

同作の擬音は、ノーマルな音をひとひねりしたものが多い。例えば波の音の〈どっぱらぱーん〉。「どっぱーん」なら普通だが、あいだに「ぱら」を足して「どっぱらぱーん」とする。悪寒に震える音が「ぶるるっ」ではなく〈ぶるるいっ〉、野球のバットを落とした音が「からん」ではなく〈からんこ〉、タコが足をくねらせるのが「にょろにょろ」ではなく〈おにょろおにょろ〉と、何かひと手間加えているのだ。それによって生じる異物感が笑いのツボをくすぐる。猛暑の表現では、普通なら太陽が「かーっ」と照りつけて部屋が「むしむし」するところを、〈むかっ〉〈むかむかむか〉と心理的オノマトペで表した場面もあった。除夜の鐘が〈ぐもももーん ぐもももーん〉と鳴り、面堂邸の門が〈ぎっちょん ぎっちょん〉と開いたりするのは、響きからしておもしろい。

一方、高橋自身は前述のコメントで、自分的に好きな擬音として〈蹴り飛ばされた男子生徒たちが編隊を組んだ時の「ぶるういんぱるす」〉を挙げている(図4)。ファンにはよく知られたシーンだが、こういう擬態語というか比喩表現というか状況説明的なオノマトペは高橋の得意とするところ。同様の例では、あたるがテンちゃんをぶっ飛ばした場面で〈ほおむらん〉というのもあった。

ラグビーの試合では状況に合わせて〈おだんご〉〈もみくちゃもみくちゃ〉〈ふんだりけったり〉〈たっくる〉〈だっしゅ〉、長袴で歩く音が〈すそっすそっすそっ〉、大乱闘の末に死屍累々の場面で〈るいるい〉、鈍器で殴った音が〈どんき〉、ビンタの音が〈びんたっ〉など、枚挙にいとまない。クラス委員長選挙であたると同票でショックを受けた面堂の背後には心象風景とともに〈どしゃくずれーっ〉と描き込まれた(図5)。高橋作品のオノマトペは、種類も量も豊富であり、文字どおり“雄弁”なのである。

そんな高橋留美子を一方的にライバル視(?)していたのが島本和彦だ。デビュー前に『うる星やつら』の連載第1話を見て衝撃を受けたエピソードは自伝的作品『アオイホノオ』(2007年~連載中)にも登場する。島本初のオリジナル連載『炎の転校生』(1983~1985年)は、『うる星やつら』と同じ『週刊少年サンデー』掲載。当時の同誌には、あだち充『タッチ』(1981~1986年)、原秀則『さよなら三角』(1981~1984年)も連載中で、80年代ラブコメ路線の真っただなかだった。

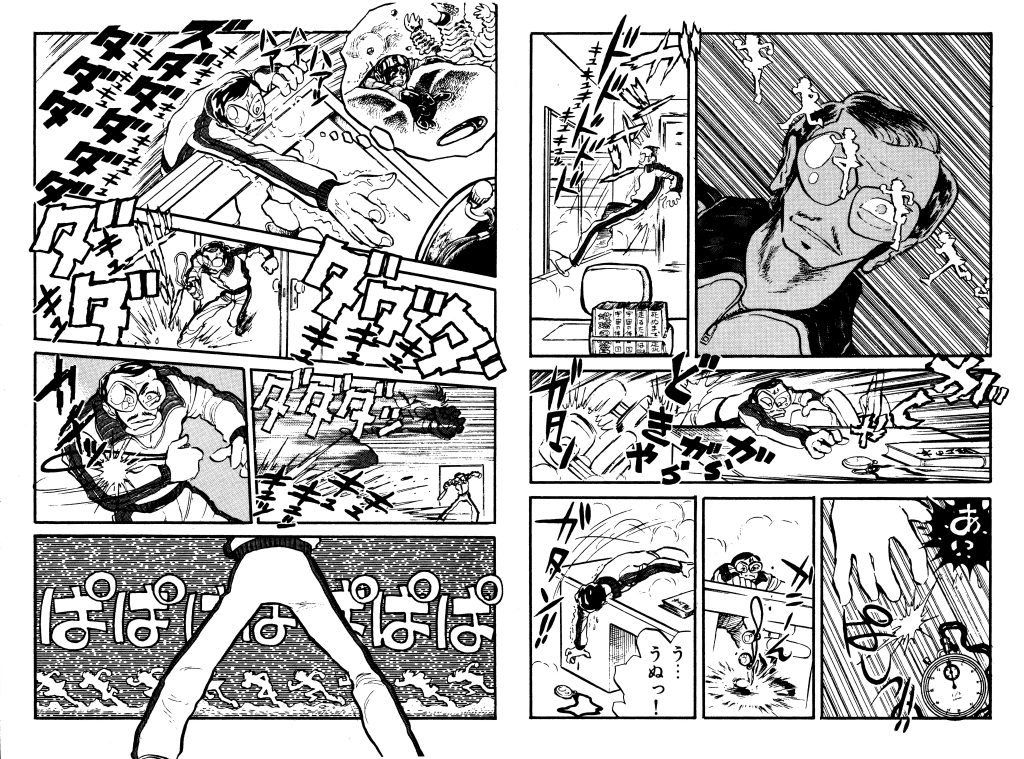

そこで島本が取った戦略は「熱血をギャグにする」だった。もはやダサいものと見なされていた熱血をあえて過剰に煮えたぎらせることでギャグの領域にまで昇華させる。セリフはもちろん効果線や描き文字、大ゴマの使い方など、ビジュアル面も過剰に熱血。当然、オノマトペも過剰である。1話目冒頭から見開きで地雷が〈DOGOOOM〉と爆発。遅刻者を取り締まる週番の金沢を主人公・滝沢が必殺キックで〈ぱぐしゃあっ!〉と蹴り倒す。転校生ゆえ教室の場所がわからず迷い込んだ体育館を猛スピードで走り回る滝沢の足音は〈ズバッ ズダダダダ キュキュキュキュッ ダダダダ キキキュッ キュイン ズダダダダ キュッ キュ キュッ キュ キュッ〉とすさまじく、その姿を見てタイムを計ろうとする体育教師・性良(さがら)のドタバタを描いた見開きは擬音で埋め尽くされている(図6)。

何かというと対決が始まるマンガだが、その対決シーンの擬音も激しい。初期のライバル・伊吹とのバレーボール対決では〈ゴロゴロゴロッ!! バアァン〉〈ズバアッ ダダダダダダアッ〉〈ズヂャァ ばんっ ボム ギュルルルルルッ ズダダダッ バシイッ バダーン!!〉〈バグッ キュッ ダ バアッ!! バキ グワシャアッ ズダダア!!ッ〉〈バキャアッ ルルルルルルル ズドバアン ドギャアッ〉といった調子。描き文字そのものも派手なデザインで、見ているだけで画面がやかましい(図7)。殴り合いの場面で1コマに「グバババババババ ババビバ バドババ ババッ ドバババ ババッ ビバ」という擬音を詰め込んだケースもあった。

日常的シーンでも、リンゴの皮をむく音が〈しゅぱしゅぱしゅぱしゅぱしゅぱ〉だったり、いびきの音が〈グオオオッ ゴアアア ヒュルルル ガァーッ プシュルルル グオオオ プシュルルル〉だったりと、いちいち派手。そうかと思うとモブキャラが集団で走っているところに〈ザッタザッタザッタザッタ〉とダジャレ擬音が付いていたりもする。

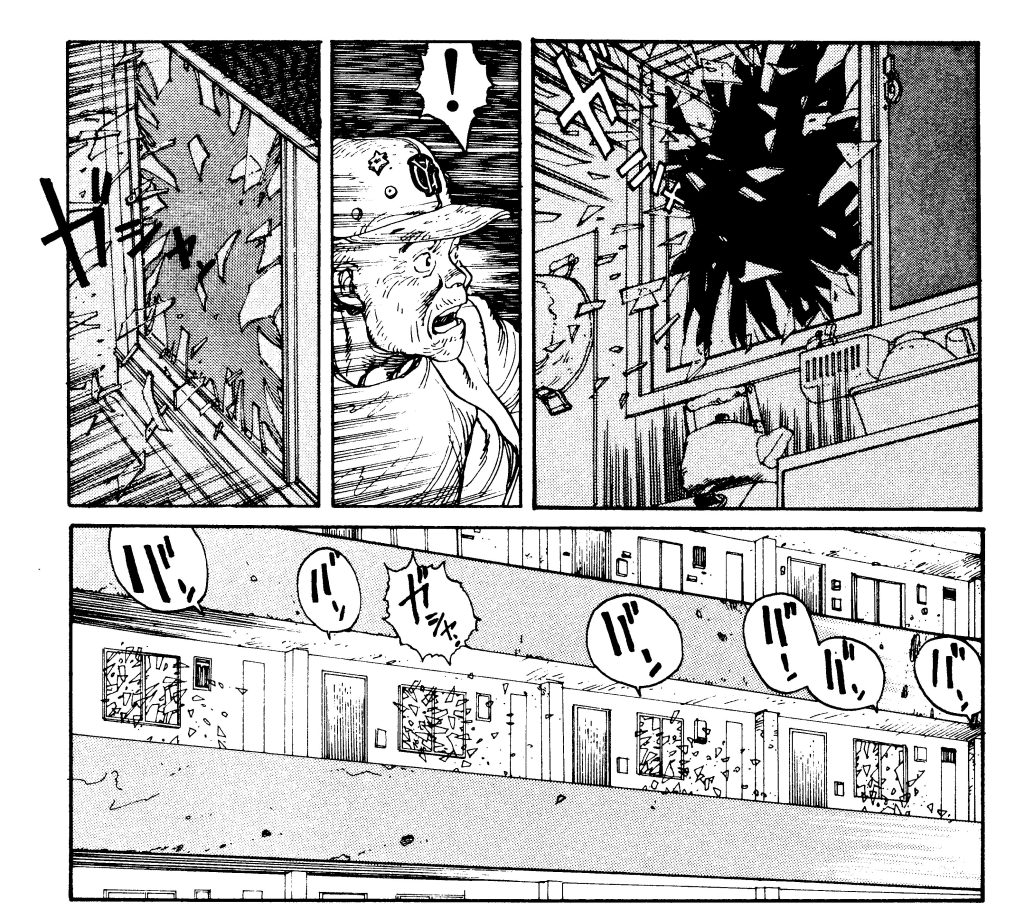

圧巻は、灯学園が大陸学園に踏みつぶされて崩壊するシーン(何を言っているのかわからないかもしれないが、そこは気にしないでほしい)。見開きに〈ドガアァッ チャリ バシャ ガバアッ ビキビキビキ ガキ バキィ グワラ〉と擬音がちりばめられており、その迫力もさることながら、コンクリが崩れる音、ガラスが割れる音、鉄筋が破断する音が描き分けられているのが見事である(図8)。作者自身がどこまで意識していたかはわからないが、荒唐無稽なシーンだからこそ、そういう部分のリアリティが大事なのだ。

冒頭に述べた1970年代から80年代への文化的過渡期において、マンガ界にも大きな地殻変動が起こった。いわゆる「ニューウェーブ」と呼ばれるムーブメントだ。梶原一騎に代表される70年代の熱血濃厚マンガへのアンチテーゼ的な面もあり、ある種のリアリズムとどこか白々とした空気に包まれた作品群は同時代の若者たちに新鮮な衝撃を与えた。その代表格が大友克洋と高野文子である。

2人のマンガ技法の革新性については拙著『現代マンガの冒険者たち』(NTT出版、2008年)などでも解説してきたが、こと擬音に限っていえば高野文子にはそれほど特筆すべき点はない(一部の作品で詩のような擬音があるものの、そもそも擬音の使用が少ない)。一方、大友克洋には、いくつか特徴的な擬音の使い方が見られる。その一つが、擬音をフキダシの中に入れるというものだ。大友以前にも使用例はあるかもしれないが、大友が使ったことで多くのマンガ家に広がったのは間違いない。最初期の例としては1976年発表の実験的短編『鏡』で、鏡が割れる〈がちゃん〉という音をフキダシの中に入れている(図9)。

『天網恢恢疎にして漏らさず』(1977年)の冒頭、若い男が安アパートに帰宅するシーンでは、共同玄関を開けて階段を上り自室のドアを開けテレビをつけてタバコに火をつけるまでを〈ガチャッ〉〈トントン〉〈カチャッ〉〈パチン〉〈シュバッ〉という擬音で表す。テレビは放送終了後でいわゆる砂嵐状態。そこにも〈サーッ〉という擬音が付く。それらすべてがフキダシに収められているのだが、そうすることで音の出所と順番が明確になる。『童夢』(1980~1981年)で団地の窓ガラスが次々に割れるシーンなどは、その効果が存分に発揮された好例だろう(図10)。

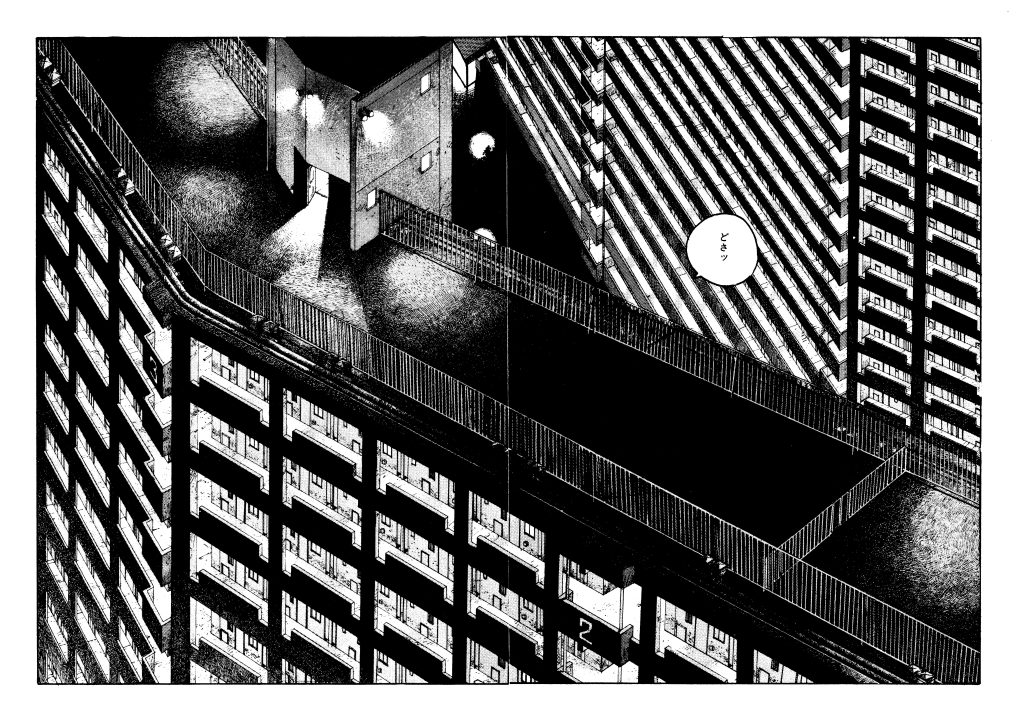

さらにはフキダシ内の擬音をセリフと同じように写植(活字)で打つ手法も登場。『雀が中(チュン)』(1977年)の麻雀牌の音、『あしたの約束』(1978年)の立ち小便の音などでも写植が使われているが、何といっても印象的なのは『童夢』のオープニングシーンである。見開きで描かれた巨大団地にフキダシに入った〈どさッ〉の擬音(図11)。飛び降り自殺発生をほのめかし、これから始まるミステリアスな物語の方向性を示す。後半の少女と老人の超能力バトルで老人が壁に押しつけられる際の〈ズン〉とともにマンガ史に残る擬音である。

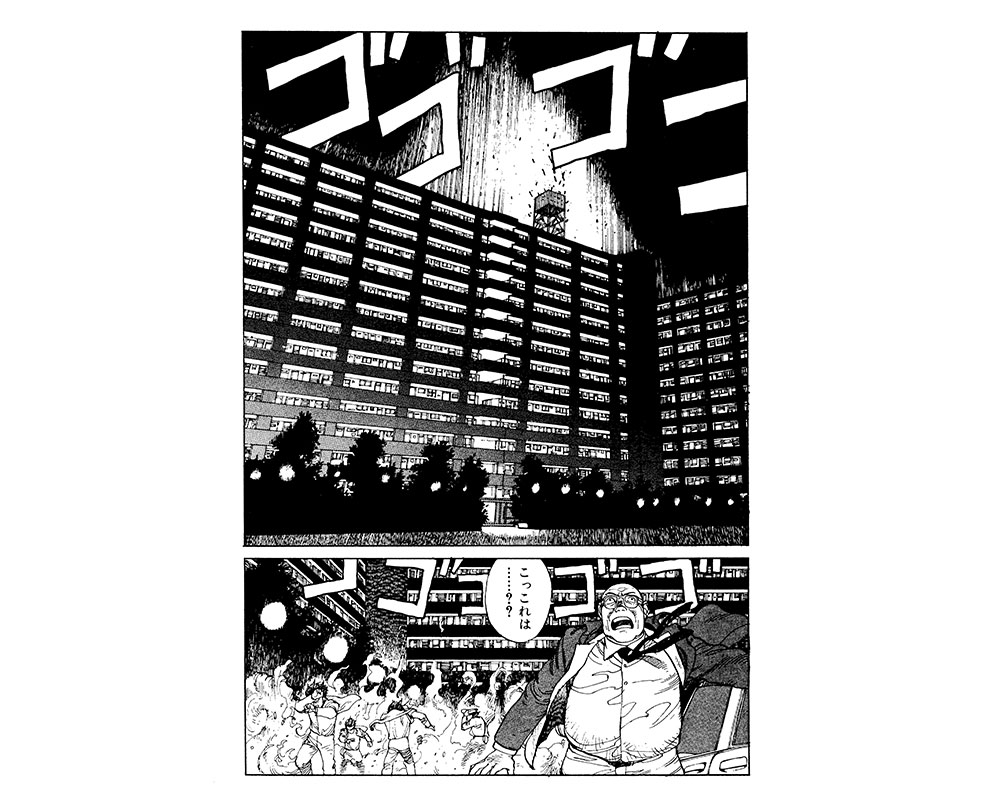

もう一つ大友作品の特徴として、擬音の文字をコマ枠で断ち切る、建物や人物の後ろに隠す手法がある。擬音というのは基本的に最前面のレイヤーに配置されるものだ。ところが『童夢』の超能力バトルによって発生した〈ゴゴゴゴゴ〉という地鳴りの音は団地の建物の背後に隠れ、コマ枠で断ち切られている(図12)。隠れていることでむしろコマ内空間での存在感が際立つ。まるで物理的にそこに「ある」かのように見えてきて、異様な迫力を感じさせる。

こういった擬音の手法は、互いに影響を与え合いながら広がっていく。その手法が陳腐化したときには、また新しい手法が生まれる。これまでもこれからも、マンガ表現はそうやって進化していくのだ。

脚注

※URLは2023年2月1日にリンクを確認済み