南 信長

マンガにおいて欠かせない表現の一つとなっている「オノマトペ」。本コラムでは、ありきたりなオノマトペを超えて独自のオノマトペを編み出したマンガ家たちとその作品を取り上げます。今回は、1980年代、90年代から現代にわたる長期連載のなかで、独自の擬音語を生み出し続けるマンガ家、さらには2000年代にデビューすると、その個性的な画面で衝撃を与えたマンガ家を紹介します。

連載目次

第1回「古典的前衛に立つ者たち」、第2回「ポップな時代の変革者たち」と題して、多彩なオノマトペの世界を解説してきた連載も今回が最終回。時代を越えて独自の作品世界を追求し、擬音・擬態語においても独創的な表現を見せる「我が道を行く作家たち」をご紹介しよう。

荒木飛呂彦といえば、「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズで知られる人気作家である。同作は『週刊少年ジャンプ』1987年1・2号にて連載開始以来、現在も第9部「The JOJOLands」が連載中であり、荒木にとってライフワークとも言える作品だ。奇抜な設定、ケレン味たっぷりのキャラクター、予測不能のストーリーで、日本のみならず海外の読者をも魅了し続ける。

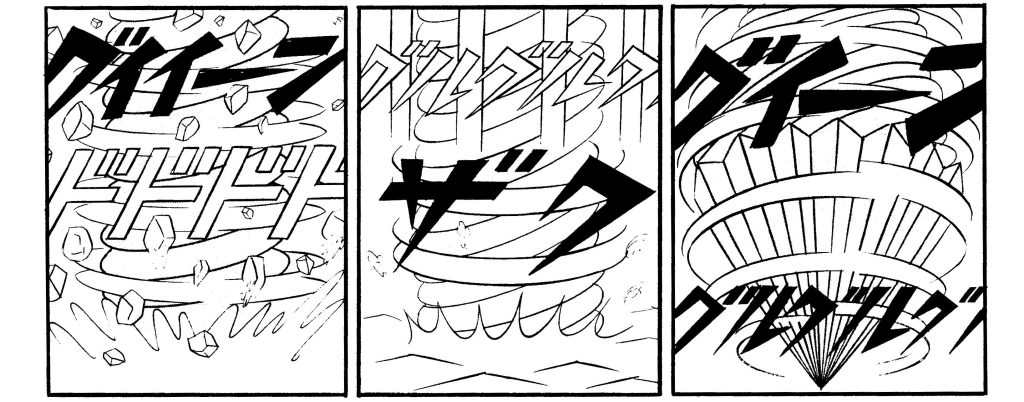

見せ場となるのが、超人的な身体能力やスタンド(超能力を具現化した守護霊的存在)を駆使したバトルシーン。そこで繰り出される技もすごいが、擬音もすごい。殴る蹴るだけでも〈メギャア〉〈ブァボ〉〈ブォッギャア〉〈ボキョッ〉〈ギャゴン〉〈ダゴォッ〉〈バギャス〉〈ドゲシッ〉と多種多様。宿敵ディオの鋭い眼光が〈ギパァ〉と輝き、ジョジョの腕を〈メギ マギ〉とへし折る。ディオによって復讐鬼として蘇ったタルカスが〈ボギンボギン バキベギバギベギ ブチンブチン〉と人間をひねりつぶし、黒騎士ブラフォードの髪の毛が〈ドリュウーム〉とジョジョに絡みつく(図1)。

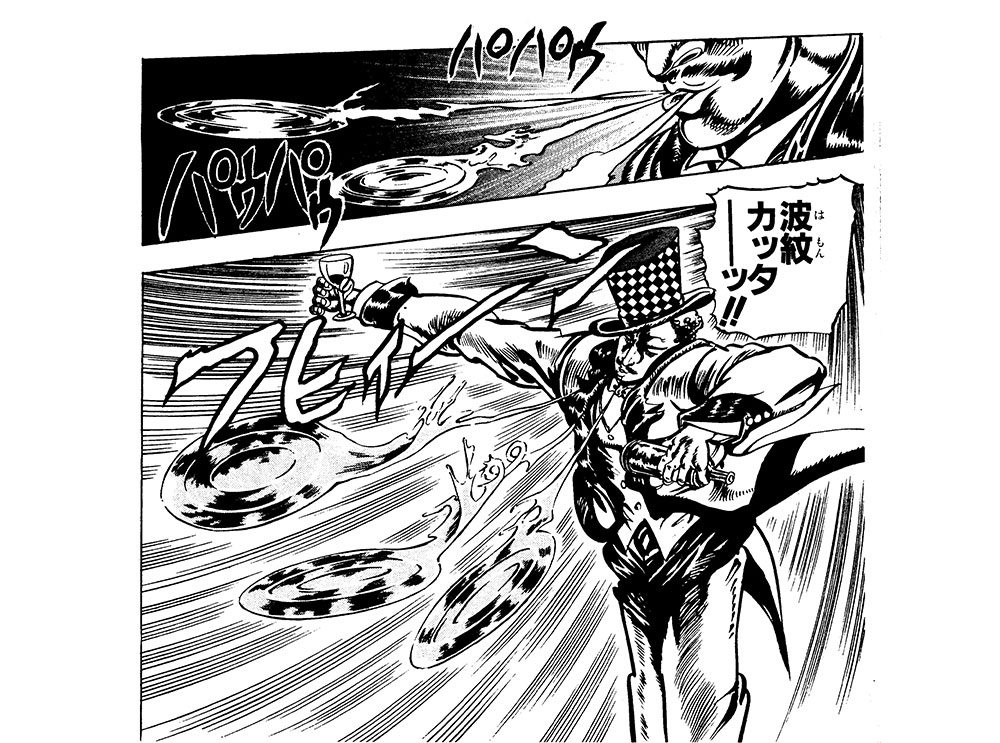

残酷なスプラッタ的シーンも少なくない。状況説明は省くが、〈ウジュウジュ ズズズ ズズズ ウジュウジュ ズリズリ グボッ ビチャアッ ギャーン〉〈ズオルルル ジオルウウ カッパアァ〉などは、音だけで不気味さを感じさせる。指先で相手の鼻を削り取ったときの〈ブリョォ〉、「波紋カッター」と称する技の〈パパウ パウパウ フヒィーン〉という気の抜けたような擬音も不思議である(図2)。

また、決めゼリフならぬ「決め擬音」とでも呼びたくなるのが、ここぞという場面で発せられる〈ゴゴゴゴゴ〉〈ドドドドド〉〈ドゴォォーン〉〈ギャアーン〉といった音。コンテストの優勝者などを発表するときのドラムロール、刻限を告げる大砲や銅鑼のようだが、実際にその場で音が鳴っているわけではなく、緊迫した雰囲気を表す心理的効果音だ。

こうした擬音の由来について、荒木自身は「これはヘビメタですね。ギュウゥゥ――ンとか」「あとホラームービーとかに出てくる。キュンキュンキュンキュン……とか」(『週刊少年「 」(かぎかっこ)』太田出版、2003年)と述べている。確かに楽器的なニュアンスはあるが、それだけでは説明しきれない独自の感覚がほとばしる。なかでもマンガファンの間で語り草となっているのが〈メメタァ〉だ(図3)。

波紋エネルギーを用いた技「仙道」によって、岩の上のカエルを殺さずに岩だけを破壊する。その擬音が〈メメタァ〉なのだが、なぜそんな音なのか想像がつかない。かの名作『ねじ式』(つげ義春、1968年)に出てくる「メメクラゲ」は、適当なクラゲの名前が思い浮かばず、とりあえず「××クラゲ」と書いていたのを編集者が勘違いで「メメクラゲ」としたという逸話があるが、〈メメタァ〉はそういうことではないだろう。そんな謎も含めて、マンガ史に残る擬音である(ちなみに、本項の見出しは『ジョジョ』8巻末のおまけ企画のタイトルを拝借したものです。念のため)。

連載期間でいえば「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズよりも長いのが、いがらしみきおの『ぼのぼの』だ。1986年に連載開始して今なお連載中。4コマ(あるいは8コマ)を基本としつつ連作的に展開するという80年代後半に生まれた「ストーリー4コマ」の先駆け的存在であるが、ここまで長く続くとは予想だにしなかった。

子どものラッコ「ぼのぼの」を中心に、シマリスやアライグマなど森の動物たちの日常が淡々と描かれる――と書くと、ほのぼのユーモア作品のように思われそうだが、そうではない。人語で会話する動物たちは、単なる「かわいい」とは違う不穏さを孕んでいる。起承転結のオチで笑わせるわけでもない。世界をどのように捉えるかという哲学的テーゼを読者に投げかける作風は、不条理ギャグの先駆けでもあった。そのシュールな世界で発せられるオノマトペは、やはりシュールな味わいを醸し出す。

足の遅いぼのぼのが走る音は〈でべでべ〉で、スキップすると〈りっくりっく〉。じたばたするときは〈おぶおぶおぶ〉となる。「いぢめる?」が口癖のシマリスがゴミや小石を拾って投げる音は〈ぶいっ〉〈ぶいぶいぶい〉。乱暴者のアライグマが殴ったり蹴ったりする音は〈げいん〉〈げげいん〉〈どげん〉〈ずげん〉〈げげん〉〈ずげげん〉〈がげん〉〈おげん〉〈ぎょぼん〉〈がべじん〉〈ばよん〉〈おでげん〉とバリエーション豊富である。

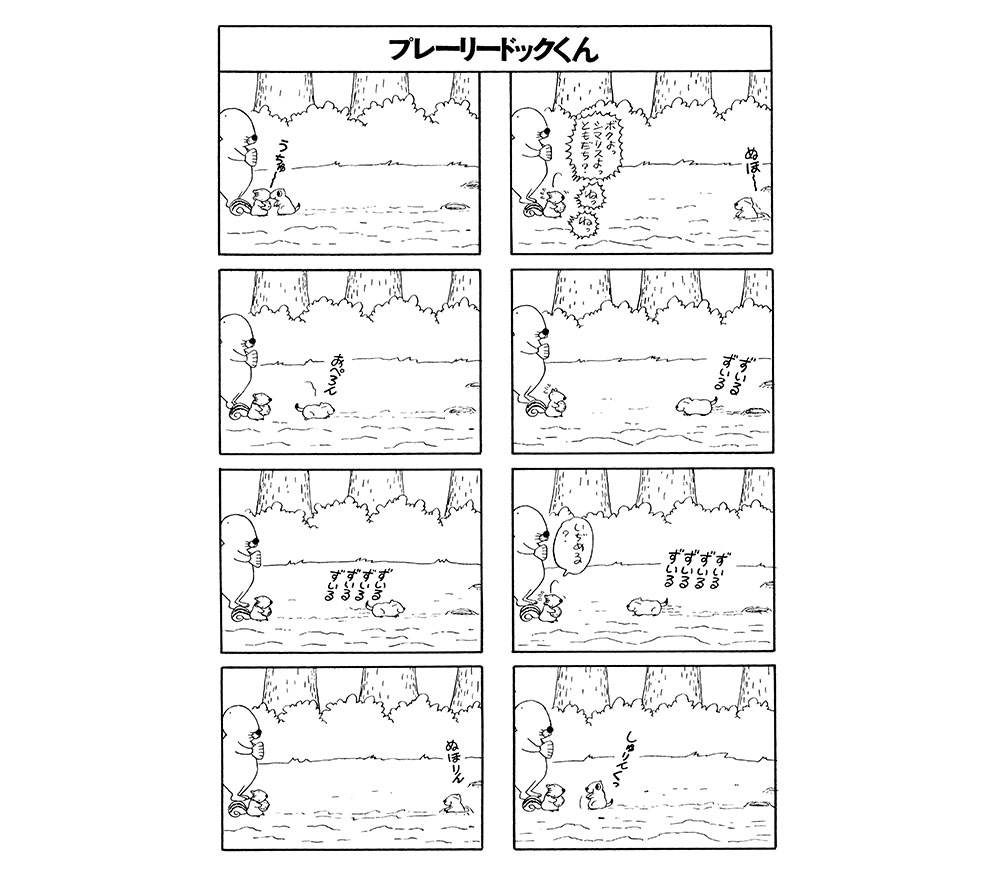

プレーリードック(本来は「ドッグ」だが作中では「ドック」)のあざとかわいい擬態語も記憶に残る。穴から出てきてシマリスに歩み寄り、親愛の情を示すキスをして穴に戻る一連の動きに〈ぬほー ずいるずいる ずいるずいるずいるずいる しゅりんくっ うちゅー おぺろん ずいるずいるずいるずいる ぬほりん〉という効果音が付く(図4)。〈おぺろん〉って何なんだ、と思うがとにかくかわいい感じがする。

かわいいといえば、シマリスが小さな手の指を曲げ伸ばしする動作を〈わきわきわき〉と表現しているのもかわいい。この擬態語は現在のマンガやラノベなどで広く使用されているが、おそらく本作発祥ではないか(本作以前の使用例があればご指摘を)。押しの強いビーバーのお母さんの顔のアップ3連発に〈でぶりあん〉〈でぶりげん〉〈でぶりげすとォ〉と3段活用の効果音が付くのも、意味はわからないが笑ってしまう。

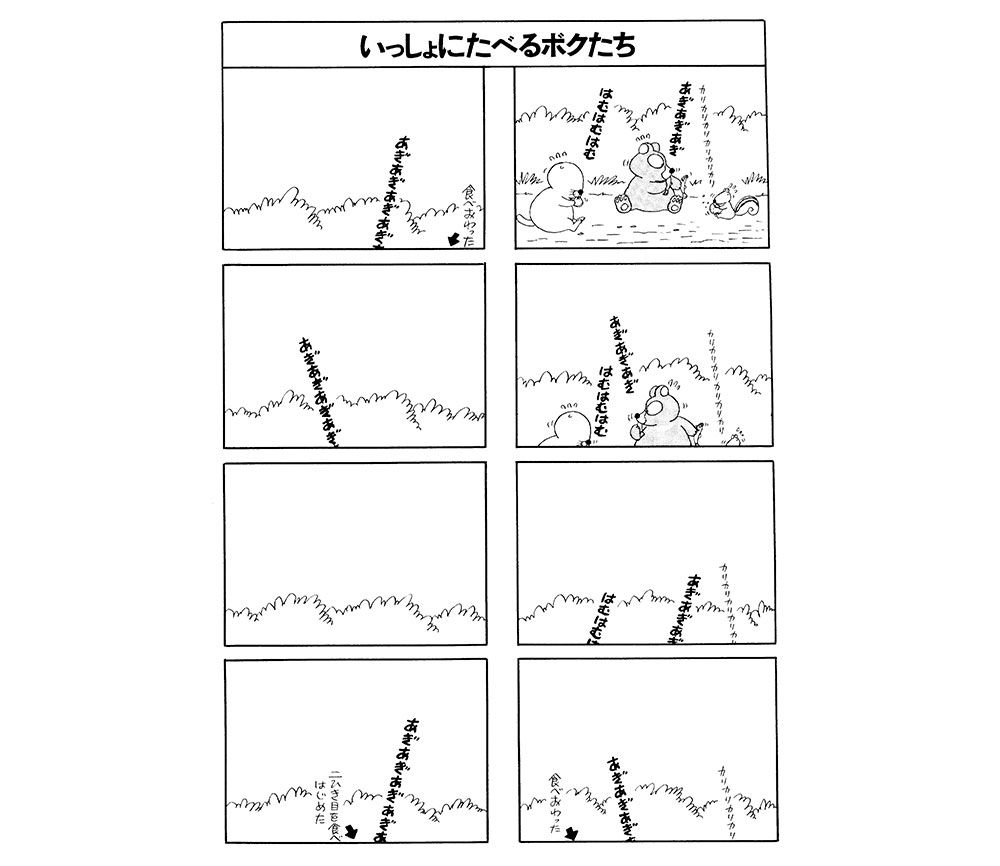

これらのオノマトペの多くは、キャラクターとひもづけされている。それゆえ、音だけでどのキャラクターかわかる。例えば、ぼのぼの、シマリス、コヒグマが一緒にものを食べるシーンは、途中から〈はむはむはむ〉〈カリカリカリ〉〈あぎあぎあぎ〉という擬音のみになるが、仮に最初の2コマがなくても誰が食べているのか想像はつく(図5)。

コヒグマは川の中の魚を〈さっぽ〉と簡単に取る。ぼのぼのも真似するが、こちらは〈ばっへえん〉〈ぱっへえん〉〈ぱへっへ〉と派手な音を立てるだけで、そのヘボい響きのとおりさっぱり取れない。こうした対比も含め、キャラクターの特性をオノマトペが象徴しているのだ。

マンガは紙の上に描かれるものであり、その絵は映画やアニメのように動くことはないし、もちろん音も出ない……はずである。ところが、しげの秀一の描く画面からは、エンジンの爆音やタイヤの軋む音が聞こえてくる。ページをめくるうちに、まるで目の前をバイクやクルマが猛スピードで疾走しているかのような錯覚に襲われる。このリアルなスピード感は、間違いなく現代マンガの表現形式における、一つの最高到達点である。

それはもちろん構図やコマ割りによるところも大きいが、擬音も重要な役割を果たしている。公道最速を目指す峠の走り屋たちのバトルを描いた『頭文字(イニシャル)D』(1995~2013年)では、〈ギョオ〉〈ギィヤァアア〉〈ゴアオォン〉〈キィィィィイン〉〈ゴアヒュ〉〈ドギャ〉〈ガァフオッ〉〈ゴアア〉〈ダァギャオオゥ〉〈グアァアァー〉といった迫力満点の擬音が画面いっぱいに乱舞する。コマの前面に出たりコマ枠で切られたり、ヨコ書きからタテ書きに弧を描くように配置したりと縦横無尽。音引きを稲妻のような形にする、描き文字そのものにブレを入れるなどの手法もスピード感をいや増す(図6)。

主人公・藤原拓海が駆るハチロク(トヨタ・スプリンタートレノAE86の愛称)が〈ドドドド〉というアイドリング状態から〈プアアアアアァ〉と甲高い音を立てて走り出す場面で、仲間の一人が「しかしいい音してんなァ‥ たまんねーよ ターボじゃあ絶対出ねー音だもんなァ」とつぶやく。そういうエンジンの違い、車種の違いも音で表現しているのだ。大排気量、大パワーのスカイラインGT-Rは音も重厚で、〈ガゥアゥオーッ〉〈ズゴオオ〉〈ゴォワァアーッ〉〈ドォゴォォォッ〉といった具合。バトルとは関係ないが、高級車のメルセデスベンツは〈グヒューン〉〈シュオーン〉と静かに走る。

擬音だけでセリフのない画面も多い。猛スピードでコーナーに突っ込み、ブレーキを踏んだことでクルマのフロントが沈み、そこからヒール&トウ(ブレーキとアクセルを同時に踏む技術)とシフトダウンでドリフトしながら加速する――という一連の流れを〈ガアゴオ ぎゃふっ ギョブ ぐふ ガァゴオ ギュウ クン ボン ギャアアア〉といった擬音で表したシーンなど、思わず見とれてしまう(図7)。

こうした擬音の表現は、二輪レースの世界を描いた初連載作『バリバリ伝説』(1983~1991年)の後半には確立されていたが、同作の初期にはもう一つ別の意味で画期的な擬音表現がある。主人公・巨摩郡(こま・ぐん)の一学年下のヒロイン・歩惟(あい)が画面に登場するたびに〈きゃらっ〉〈きゃりんこっ〉〈きょんっ〉〈きゃぽ〉〈きゃろん〉〈きゃんぴ〉〈きょれろん〉といったオノマトペが添えられるのだ(図8)。

連載開始当初は学園コメディ的要素もあり、ショートカットで明るく元気な歩惟は、ブリッ子っぽいしゃべり方も含めて、いかにも80年代アイドル風に描かれた(図8の「いつもセーシュンはときをかけるっ」のセリフは原田知世主演の1983年公開の映画『時をかける少女』の広告フレーズ)。そのキャラを際立たせるために、キュートでポップな響きの効果音を用いたのだろう。『バリバリ伝説』から現在連載中の『MFゴースト』(2017年~)まで、一貫してスピードの快感を描き続ける作家だが、女性キャラクターのキュートさも魅力である。

前述のとおり『頭文字D』にも擬音だけでセリフのない画面はあったが、全編ほぼセリフなしでストーリー性も排し、幾何学的デザインの人物と背景にダイナミックな擬音をかぶせた作品を発表し続けているのが横山裕一だ。「ネオ漫画」とも称される作品は、ほとんど現代アートの領域。デビュー作品集『ニュー土木』(イースト・プレス、2004年)を手にしたときの衝撃は忘れられない。

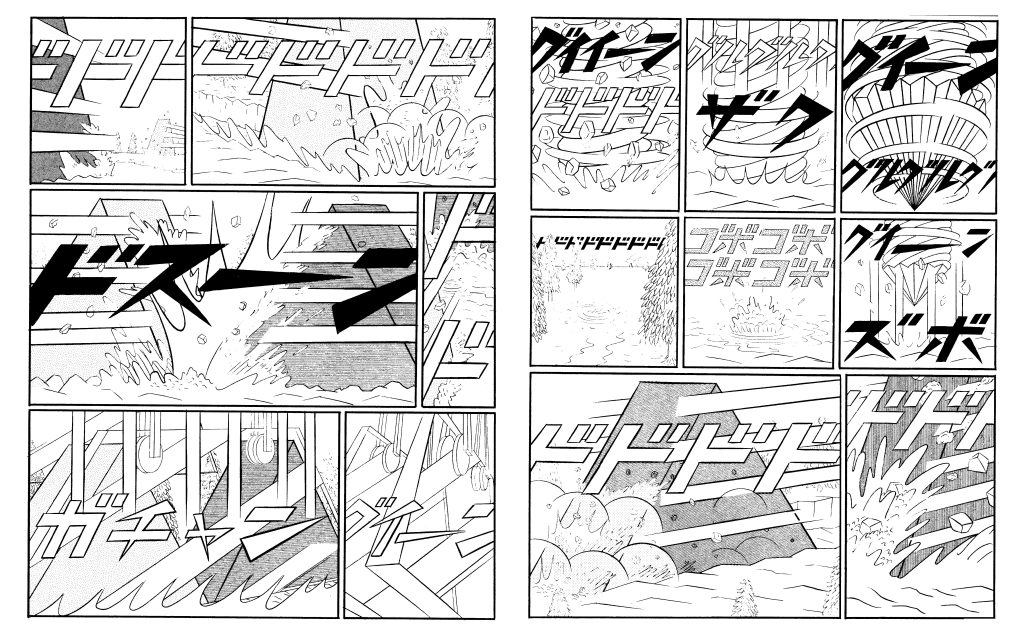

どういう作品か説明するのは非常に難しいが、表題作の「ニュー土木」と「土木」のシリーズは、巨大な何かをつくる過程をアップとロングの画面を切り替えながら、全体としてはフラットに描く。そこで使われる擬音は特殊なものではない。〈ゴロゴロゴロ〉〈ドドドドド〉〈ガリガリガリ〉〈グルグルグル〉〈ドーン〉〈グイーン〉といった定番ばかり。しかし、それらのデザイン文字が画面を埋め尽くさんばかりの勢いで前面に出てきて、まるで擬音が主役のようにも見える(図9)。

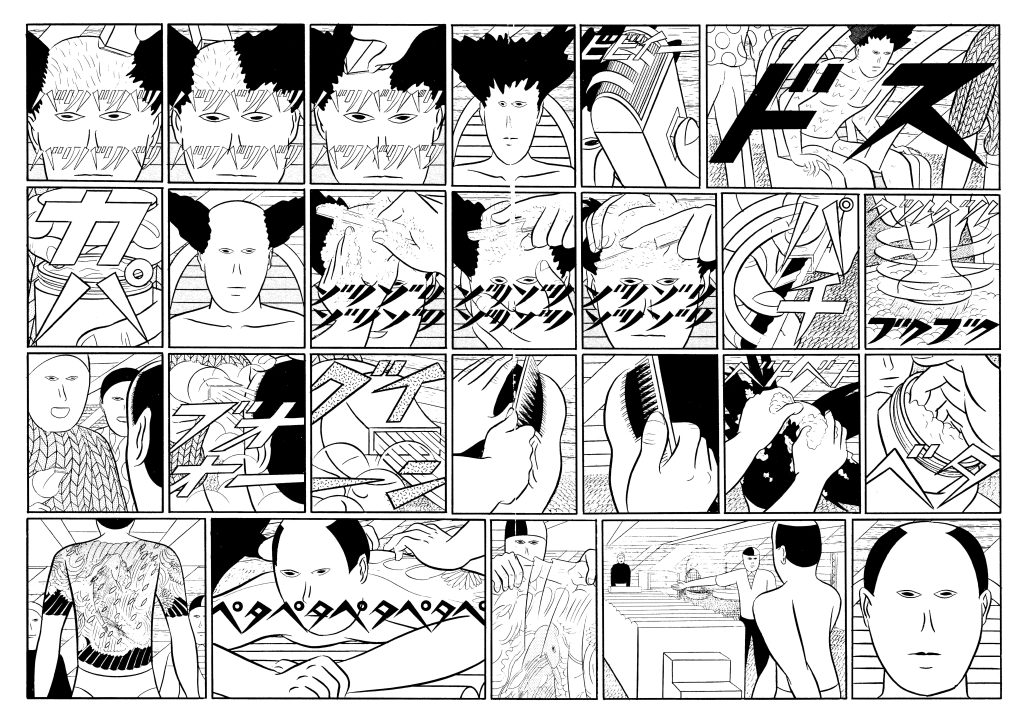

一方、「ドレスアップ①」は、男が身支度を整える(と言っていいのかどうかわからない)過程を描く。ここでも擬音の存在感は大きい。〈ザーー〉と降り注ぐシャワーを浴び、〈ブシュー〉と噴き出した石鹸で体を洗う。シャワールームを出て〈ドス〉と椅子に腰かけたと思ったら、バリカンで〈バリバリバリ〉と頭頂部の毛を刈られ、さらにカミソリで〈ゾリゾリ〉と剃り上げられる。然るのちに両サイドの髪にワックスを〈ベトベト〉と塗られ、ドライヤーで〈ブオー〉と乾かされる(図10)。

実にアバンギャルドというか何というか、これほど我が道を行く作家も珍しい。基本的に何かの「過程」が描かれることが多いが、どこに向かっているのかわからないままどんどん変化していくビジュアルにめまいがする。

『ニュー土木』の帯には「作る洪水! 工業度200% これこそ本当のクラフト・ワークだ! 読まずに『聴こう』このマンガ」というマンガ家・上條淳士のコメントがあり、『アウトドアー』(講談社、2009年)の帯には「巨大なページで読みたい。マーシャルのアンプを積み上げたような爆音。サイコー。」というミュージシャン・小西康陽のコメントがある。彼らにとっても、やはり横山裕一作品の擬音はインパクト大だったのだろう。

当連載はこれにて終了。全3回で13人の作家を紹介したが、ここで取り上げた作家以外にも個性的なオノマトペを操る作家は大勢いる。第1回の冒頭でも述べたとおり、優れた作家はオノマトペにおいても独自の発明があるものだ。今後マンガを読む際には、今まで以上にオノマトペにも注目してみていただきたい。