宮本 裕子

1938年生まれのアメリカのアニメーション作家であるラルフ・バクシは、イギリスの作家J・R・R・トールキン原作の『指輪物語』のアニメーション化にあたって監督を務め、本作は1978年にアメリカで公開されました。当時の文化的な様相を鑑みつつ、トールキンの置かれたファンタジーを取り巻く状況、そしてカウンター・カルチャー(対抗文化)の流れをみていくことで、バクシ作『指輪物語』のあり方を今あらためて考察します。

今日、J・R・R・トールキンの『指輪物語』(1954~1955年)の映像化作品として真っ先に挙げられるのは、ピーター・ジャクソン監督の『ロード・オブ・ザ・リング』三部作(『ロード・オブ・ザ・リング』(2001年)、『ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔』(2002年)、『ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還』(2003年)であろう。しかしそれ以前、『指輪物語』の映像化作品と言えばラルフ・バクシ版のアニメーション映画『指輪物語』(1978年)だったはずである。今日では「失敗作としてファンの間で記憶されている」1場合もあるため、ジャクソン版に隠れて顧みられる機会は少ないかもしれないが、その独特の映像は、いまだ一部のアニメファンに楽しまれてもいる。

バクシ版『指輪物語』は、トールキンの『指輪物語』の最初の映像化であり、原作の人気によって興行的にはある程度の成功を収めた。しかし映画は「原作の途中で終わってしまい、満足できる結末に至っていない」だけでなく、「全ての動きに関して(中略)ロトスコープを用いた」ことが業界内の不評を買った2。ロトスコープとは実写映像を一コマずつトレースして絵を描き、それを再度素材としてアニメーションを制作する手法であるため、「ある意味で実写そのままであり、物語をアニメーション化するというそもそものポイントを事実上まるごと否定してしまった」3と見なされたのだ。それのみならず、バクシ版『指輪物語』には、実写映像のフッテージが完全に絵に転換されておらず、透けて見える、「実写とも、アニメーションともつかない肌理を露呈」4している箇所も少なからず存在している。物語の展開における不完全さに加え、見る者によっては杜撰にも映るこのような映像は、「失敗作」と見なされる要因となりうる。

他方で、このような制作における精度の低さに見えるものは、主流のアニメーション制作に対抗的なアニメーション制作を行ってきたバクシの持つ映像的な方向性としても考えられるものである。また、そのような対抗的で反主流の制作と美学は、トールキン自身のファンタジーをめぐる同時代の文化的な状況から考えるならば、必然的な帰結であったと見ることもできる。以下に、バクシのアニメーション制作における『指輪物語』の位置づけと、トールキンのファンタジーを取り巻くカウンター・カルチャー的な文脈を見ていくことで、バクシ版『指輪物語』の文化的位置づけを確認していこう。

ロトスコープに限らず、バクシはそもそもアニメーションに実写映画やフッテージを併用することを好む傾向にあった。アニメーションと実写映像を全面的に併用した映画も制作している。そのなかで現在の日本でも容易に見られるものとしては、バクシ版『ロジャー・ラビット』(1988年5)とも呼ぶべき、若きブラッド・ピット主演の『クール・ワールド』(1992年)が挙げられる。最初の長編アニメーションである『フリッツ・ザ・キャット』(1972年)では、バクシが育ったニューヨークの街をロケハンし、撮影した写真をトレースして背景が描かれた6。これは安価な制作費とスタッフの能力を補うためであったが、以降のアニメーションでもバクシはしばしばニューヨークという特定の土地を舞台として設定しており、『Hey Good Lookin’』(1981年)では背景に実写映像をそのまま使っている箇所もあり、『Heavy Traffic』(1973年)でも実写映像が使われている。

アメリカの初期アニメーションにおいては、制作における省力化のために背景に写真映像を用いることは珍しくなかったが、この手法を長らく続けたのは、バクシ同様にニューヨークで育ち、ニューヨークにスタジオを構えたフライシャー兄弟であったことは付言しておきたい。アニメーション制作と混淆的なイメージの系譜、非古典期なアニメーションの傾向を、時代を超えてニューヨークという土地に見出すことは可能だろう。フライシャー兄弟のアニメーションは人種についての言及を含んだブラックユーモアや性的な表現が、ニューヨーク的な雑多さと都会性としてディズニー・アニメーションと対比的にしばしば言及される7。バクシも同様に、人種表象や性表現にも監督としての特徴を認識されており、『フリッツ・ザ・キャット』は初めて成人指定を受けたアニメーション映画としてよく知られている。

バクシは1939年、一歳の時に家族に連れられ、当時はパレスチナのイギリス領であったハイファからニューヨークのブランウンズビルにやってきたユダヤ系の移民である。奇しくもユダヤ系移民、若き日をブラウンズビルで過ごした経験がフライシャー兄弟と重なる。そこでの幾分トラウマを含んだ記憶が、後のニューヨークを舞台としたバクシのアニメーションに反映されている。

バクシは独学で絵やアニメーションについて学んだ後、美術高校へ進学し、卒業してすぐに友人の紹介でテリートゥーンのスタッフとなる。彩色からアニメーターへ飛び級的に昇進したバクシは、当時低迷していたテリートゥーンで自身のアニメーション・シリーズの企画を通すことに成功する。しかし制作の主導権を握れない旧来的なスタジオのシステムに嫌気が差して、企画を大手映画会社に直接持ち込み、自らのスタジオを設立する。

最初の企画は、後に『Heavy Traffic』として日の目を見るが、その前にロバート・クラムのマンガを原作とした『フリッツ・ザ・キャット』をアニメーション映画化する。同作では、擬人化された猫のキャラクターのフリッツが、ニューヨークを舞台に奔放で活発な性生活を送る様があけすけに描かれるため、先述の通りアニメーション映画として初めて成人指定を受けることになった。

『フリッツ・ザ・キャット』ですでに黒人のキャラクターをカラスの擬人化された姿で描いていたバクシであったが、その後、黒人キャラクターを中心とした『Coonskin』(1974年)を制作する。その黒人に対する蔑称を含むタイトルによって、反対運動が起こり、次作『Hey Good Lookin’』の企画も黒人ギャングのキャラクターが予定されていたためにスムーズに進行しなかった。バクシはここに来て、ニューヨークという舞台から離れ、自らの作品が「セックスとドラッグばかりではない」ことを証明するために、「高校の頃に描いていたようなファンタジー的な絵に回帰する」8ほうへ舵をとり、そのなかで『指輪物語』を制作することになるのである。

アレクサンダー・サージェントによれば、ファンタジー・ジャンルは、1960年代から1970年代におけるカウンター・カルチャーと密接に関わっている。サージェントは、ハリウッドでスタジオ・システムが完全に終焉し、反戦運動に端を発する社会・文化的な転換期における対抗文化のなかから出てきたアニメーション制作者としてバクシを位置づけている。

1960年代後半にハリウッドのスタジオ・システムが崩壊し、その前後から1970年代半ば頃まで、「ニューハリウッド」や「アメリカン・ニューシネマ」と呼ばれる、同時代の対抗文化的な性質を内在させた新しい映画群が登場する。性や暴力、ドラッグ・カルチャーを描いたバクシのアニメーションは内容的にも対抗文化的な背景を反映している。のみならず、ディズニーの長編アニメーションにおける美しい線に比して、バクシのアニメーションにおける描線は太く、ラフで、その描画としての性質を前景化させており、自然主義的であるよりは自意識的、自己反映的であり、アニメーションとして非古典的、非主流的な対抗性を示していた。こうした内容とスタイルから、バクシの監督初期作はアニメーション版の「アメリカン・ニューシネマ」として位置づけられる9。

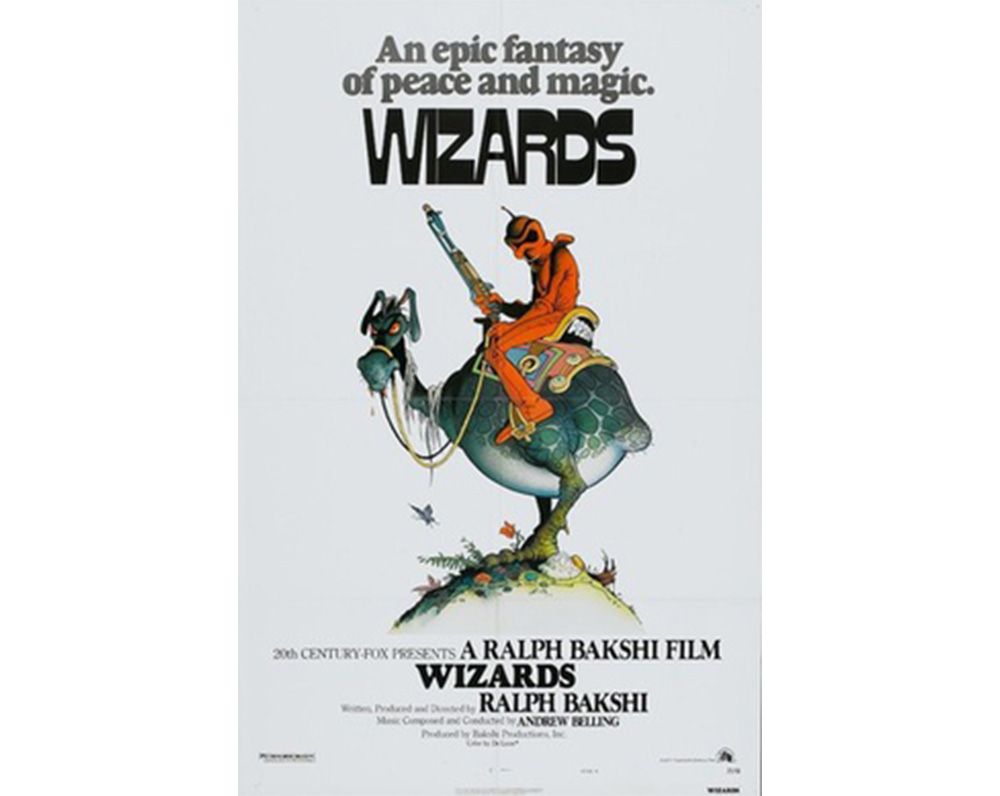

そうした新しいアニメーションの制作者がファンタジーへと移行したのは、文化・思想的な「転向」ではない。むしろ1950年代からパルプ・マガジンによってサブカルチャー的な文学が台頭し、それが対抗文化的な潮流のなかで再評価された。映画におけるファンタジー・ジャンルもこの中で再発見され、ディズニーの『ファンタジア』(1940年)や『不思議の国のアリス』(1951年)もドラッグ・カルチャー的に再解釈されることとなる。このような文化的な潮流のなか、バクシはファンタジー路線の最初の作品として『Wizards』(1977年)を制作する。『Wizards』は魔法と技術の力のあいだの戦いを、核兵器の脅威について示唆しながら描き、またナチス・ドイツのイメージを含む、過去の戦争を映した実写映像を使用することで、社会的異議申し立てを明確に示していた10。

バクシがファンタジー路線の2作目としてアニメーション化したのが、ハイ・ファンタジーの代表とも言われるトールキンの『指輪物語』である。軍隊と技術の力と戦う小さな人間、ホビットを描くトールキンの『指輪物語』は、反核運動やエコロジー思想を含む対抗文化を象徴的に牽引しうるものと捉えられ、ファンダムを拡大し、1970年代にはカルト的な人気を誇っていた。ロック・バンドが歌詞の中でトールキンの小説から引用を行っただけでなく、「Frodo Lives!」(「フロドは生きている!」)の文言がカウンター・カルチャーのスローガンとなり、電車や車のバンパー、学校の壁などあらゆるところに書きつけられた11。

このように、トールキンの小説に対する同時代的な認識は、明らかにカウンター・カルチャー的な文脈のなかにあった。そうであれば、またバクシがアメリカ映画における対抗的、非主流的な映画制作の実践とほぼ同時代的に独立した制作者であったことを考えるならば、ウェルメイドなアニメーションとしての『指輪物語』が目指される必要があったかどうかは今一度考えてみてもいいだろう。サージェントは、バクシが魔法と技術の戦いを映像的な質感として描きわけていると評価している。つまり、主人公の側はカートゥーン的な絵柄に、闇の勢力は実写のフッテージが透けて見えるような質感に区別しているという。また、実写ともアニメーションともつかない本作内の映像は、トールキンのファンタジー世界とも実写で映された現実ともつかない、その中間的な場を見せるというヴィンセント・キャンビーと「ワシントン・ポスト」の指摘を参照して、バクシの映画が社会・文化的な現実の場と取り結ばれていると主張する12。

こうした肯定的な見直しに加えて、トールキン自身がディズニーのファンタジー・アニメーションを嫌悪していたというよく知られるエピソードも思い出しておきたい13。トールキン自身も主流のアニメーション制作あるいはその美学を肯定していたわけではなく、また彼の小説も主流文化に対抗的な文化のなかで受容されたのである。長編デビュー時からその雑多な世界観でディズニー的な主流の長編アニメーション実践の真逆を行き、現実の社会・文化的な環境を参照していたバクシが、トールキンの『指輪物語』を、「失敗作」に見える仕方で制作したのは、ある意味で筋の通った結果であったようにも見えるのである。

もちろん、このアニメーション映画の「杜撰」な感じは、制作費や制作期間によるところが大きいだろう14。しかし、例えば「アメリカン・ニューシネマ」と呼ばれる映画群を見るとき、そしてバクシのアニメーション制作を広義でのそれに位置づける可能性について考えるとき、物語的な不完全さも、同時代のカウンター・カルチャー的な価値観を背景とした非主流の映画制作の文脈から考えてみる余地があるのではないか。

『指輪物語』を取り巻くこうした文化的状況を考えてみると、「Frodo Lives!」の文言がハリウッド・ブロックバスターであるピーター・ジャクソンの『ロード・オブ・ザ・リング』の宣伝キャンペーンに使われたというのは、まったく皮肉である。最先端の映像技術により、コンピュータ生成された映像と実写映像との高度なハイブリッドが当時話題を呼んだ同作は、「最も複雑かつ最新のテクノロジーを使用しながらも、反テクノロジー的物語を作り出してきたハリウッド超大作の傾向」15の矛盾を明らかに示すだろう。

Amazon Primeの新しいドラマシリーズ『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』(2022年)もこの大作の系譜に連なるだろう。『指輪物語』の「完全な」映像化は巨大な資本が必要だが、投資される限りにおいては美麗な映像でそのファンタジー世界を堪能できる機会は今後もありうる。そのなかで、バクシ版『指輪物語』は「杜撰」な映像としてより強く認識されるか、それら大作の影にさらに隠れていくのかもしれない。しかし、時にはバクシ版を顧みることで、『指輪物語』が本来持っていた物語的な象徴性や文化的な受容を想起するのも、映像とそれを取り巻く文化の歴史を考える機会となるだろう。

脚注

※URLは2023年2月1日にリンクを確認済み