コイシ ミキ

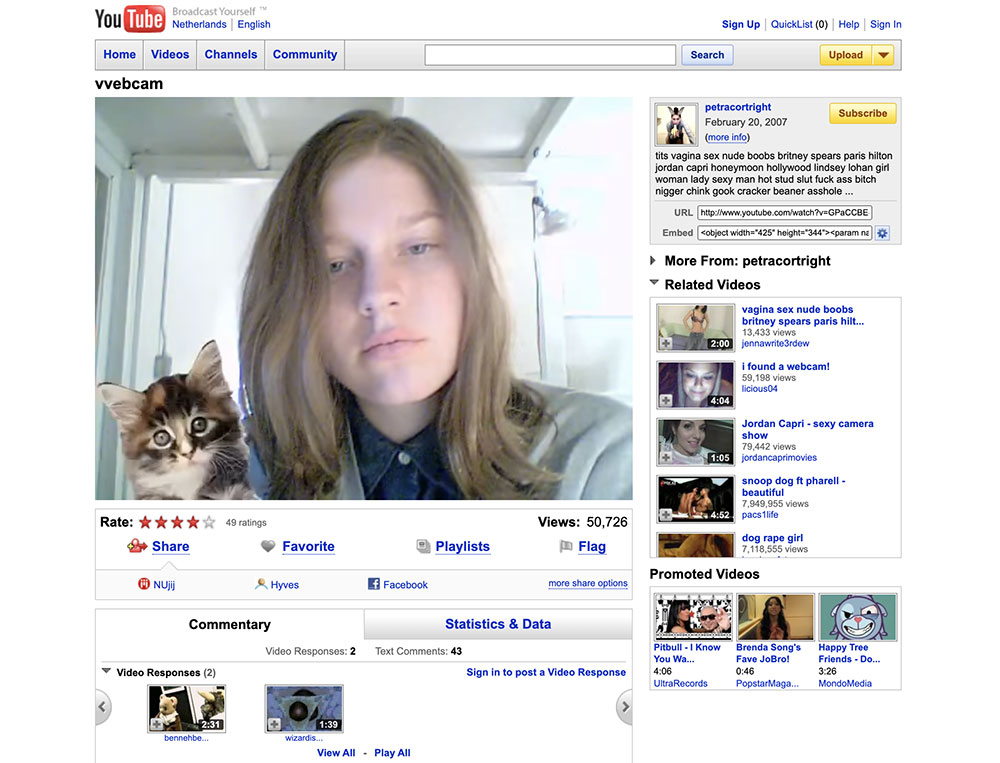

コイシミキ氏によるコラム「ニューヨーク「Rhizome」のドラガン・エスペンシードに聞く インターネット・アートの保存活動(後編)」において、2007年に現代アーティストのペトラ・コートライト(Petra Cortright)がYouTubeに投稿し注目を集めたビデオ《VVEBCAM》が話題に上りました。《VVEBCAM》は現在もインターネット・アートの保存を考えるうえで示唆的で重要な作品です。そこで、その作品を制作し、世界中の美術館やギャラリーからのオファーがたえない注目のアーティストであるコートライトにインタビュー。前編では、彼女がアーティストになった経緯やこれまでの活動、日本での経験など、パーソナルな部分を聞いていきます。

――どんな子ども時代を過ごしましたか。

コートライト 私の両親は二人ともアーティストでした。父は版画家兼彫刻家で、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の美術の教授、母は油絵の画家でした。4歳半のときに父が癌で亡くなり、私と妹は母に育てられました。母にはもはや絵を描く時間などはなく、私たち姉妹を育てることにすべての時間を費やしました。父の悲劇を除けば、素晴らしい子ども時代を過ごしました。サンタバーバラは子どもが成長するのにうってつけの場所で、私はカリフォルニアの自然の風景が大好きでした。霧が立ち込める大きな山々も、冷たいといわれる太平洋の海も、植物や動物も好きでした。特に植物と花への関心と植物学への愛は今日まで続いています。また、木に登るのも好きで、庭や家の裏の丘の下にある野生のオークの森林で遊びました。そこで成長できたことは幸運だったと思います。

もし父が生きていたら、私の人生は――特にアーティストとしての人生は――どれほど違っていたかは明らかです。父は大きなキャリアを積んでいるように見えましたし、もしかしたら業界で一流のエリートになっていたかもしれません。私は父の痕跡と母とともに成長しなければなりませんでしたが、彼らのアーティストとしての活動が実際に行われているのを見ることはありませんでした。

母は料理をたくさんつくり、私をサッカーの練習に送り出すなど、子どもに必要なあらゆることに気を配ってくれる素晴らしい母親でした。しかし、我が家はほかの家とは違っていて、壁は「アウトサイダー・アート」や奇妙なもので埋め尽くされていました。そのため常に自分の周りにはアートが存在し、取り込んでいくことになりました。母はクリエイティブでワイルドなことも平気な人でした。母は私たちがきちんとした画材や質の良いブランド製品を使うことを好んでいたので、「子ども用」のものは一切使わず、本物のオイルパステルやプリズマカラーの色鉛筆を使っていました。ホットグルーやキラキラしたラメなどで辺りが散らかるようなことも母は許してくれました。今、私自身が親になり、それがいかに普通ではなかったのかがわかりますが、私たちにとってはそれが普通でした。15年間、家の中のものが少しキラキラしていたと思います。一方で、母が自分の作品をつくっているところを実際に見たのはごくわずかな回数でした。重要なのは、料理をつくるのと同じく、家でアートをつくることはごく自然なことだったということです。それに参加することがまさに人生の喜びでした。

――現在のようなアーティストになったきっかけは何でしょうか。

コートライト 両親はとても運動能力が高かったんです。父はハードル競走の実力者で、そのためにスタンフォード大学に在籍していました。父は1960年にロシア(旧ソビエト連邦)で開催された世界選手権に出場しています。母はサッカーをプレイした女性の最初の世代です。私も母の足跡をたどって幼少期の大部分をサッカーに費やしました。サッカーは南カリフォルニアで流行しはじめたばかりで、子どもたち、特に女の子にとって非常に人気があり主流になりました。1990年代は女性やスポーツにとって大きな転換期となり、母はその実現のために人々が激しく戦ってきたと説明してくれました。私はサッカーをするのが大好きでしたが、10代になる頃にはかなり真剣なものになり、とてもプレッシャーを感じていました。サッカーと比べたら、アートは直感的で比較的「簡単」に感じられました。アートでは、何をすべきか自然にわかり、そこにルールはありませんでした。

――特にデジタルで表現するようになったきっかけは何でしたか。

コートライト 父は早くからコンピュータに関心を持っていて、私も幼い頃から家でコンピュータに触れてきました。『Kid Pix』のような初期の描画ゲームをプレイしました。今では誰もがApple製品を持っていますが、1990年代はそうではなく、Macintosh(以下、Mac)は珍しいものでした。私はMacのOSのシンプルさが気に入っていました。母の許可が下りず、ビデオゲームをしたことはありませんでしたが、コンピュータゲームはしていました。母はコンピュータゲームのほうが教育的だと思っていたのだと思います。私は『SimCity 2000』が大好きで、ゲームが始まる前のプレゲームのランドスケープを変更するだけで多くの時間を使っていました。都市の開発や実際のゲームのプレイにはあまり興味がなく、風景を変えることに興味があったんです。また、『DOOM』や『Hover!』1 のようなゲームの美しさも大好きでした。これらのデジタルな世界は実にオープンで無限に感じられ、少し怖くもあり、同時にエキサイティングでした。コンピュータでアートを制作しているときにコンピュータゲームをしているような気分になることがあります。似ているのは追い求める高揚感で、脳の同じ領域を刺激するのでしょう。自分の手で何かをつくる感覚とは異なり、スピードと技の獲得、勝利の感覚があります。

父の最初の結婚で生まれた異母兄はグラフィックデザイナーです。彼は私より14歳年上で、一緒に育ったわけではありませんが関係性は素晴らしく、私は彼を本当に尊敬していて、コンピュータを使って仕事をするのはクールだと思っていました。高校の15歳くらいのとき、初めてPhotoshopのクラスを受けました。伝統芸術のクラスも受講していましたが、デジタルなもののほうがずっと好きだったことを覚えています。それは速くて新しく、さらに多くのチャンスがあるように感じました。兄がやり方を教えてくれたのかどうだったか思い出せませんが私のiMacに違法クラック版を入れたことがありました。一度インストールすれば、従来の画材とは異なり、材料にエネルギーやお金を費やす必要がありません。物理的なものはいずれ足りなくなり、さらに入手する必要がありますが、デジタルは無限です。そして、私にとっては簡単に見えても多くの大人にとってはそうではなく、私にはマスターする時間もエネルギーもたくさんあるように思えました。ただ、当時の私はお金を稼ぐキャリアの選択肢はグラフィックデザインだけだと思っており、デジタルペインターというものは存在しませんでした。その考えは10年後まで私の心に浮かびませんでした。

――ビデオ作品はあなた自身が被写体になっていることが多く、パフォーマーのように身体を使っています。高校時代は本格的にサッカーに取り組んでいましたが、身体と芸術表現に関係はありますか?

コートライト サッカーで体を使うことに慣れていたので、体はツールという感覚があります。セルフポートレートで撮影するなかでたくさん動くことで、画面上でのライブ効果を最大限に高めます。ただ、それによって私自身のことが薄れてしまったように感じました。「自分が何者なのか」を探ろうとしていましたが、ただ単にスポーツのトレーニングセッションのように自分の体を使っていただけでもありました。そこで動きの少ないセルフポートレートも撮影し、それらのビデオでは私は可能な限りじっと座っている状態を努めています。皮肉なことに通常コンピュータを使っているときはそうではありません。コンピュータで絵を描いているときも、立ち上がって動き回りますし、足を組んだり、正座したりします。そのため、じっと座っているビデオは動いているものよりも集中的な努力が表れていると言えます。

――あなたの作品は「ポスト・インターネット」のアートと言及されることが多いです。インターネットが当たり前になった時代に制作を始め、インターネットで発表していることがその理由の一つに挙げられると思いますが、いかがでしょうか。

コートライト ビデオはセルフポートレートで、自分がどこに属しているのかを真剣に理解しようとしていた、主に20代の時期に制作しました。15歳の頃からインターネットが私の社会生活の中心的役割を果たしており、インターネットを取り入れるのはごく自然なことでした。私はインターネットが当たり前になる以前に子ども時代を過ごし、その後ティーンネイジャーで急激にインターネットに目を向けた非常に特殊なグループに属しています。とは言え、その時点で「オンライン」だった仲間はわずか25%以下で、ほとんどの人は大学時代やそれ以降にオンラインになりました。私はほかの人よりも早くオンライン生活のダイナミクスを理解するうえで少し有利なスタートを切れただけだと思います。当時、インターネットは実際にはいくらか小さく感じられました。小さいながらもオープンで可能性を秘めていました。その後、ミレニアル世代は非常にナルシストで自分自身に執着し、ソーシャルメディアに夢中になっているという非難が浮上して、その議論はZ世代に関しても続いています。画面を見て過ごす時間が長かったせいか、自分が録画されることは自然に受け入れられました。だからアーティストとしてセルフポートレートを撮るアイデアを探求しないなんて考えられなかったんです。年を重ね、最近はそれほど興味ありませんが、数年後にまたその衝動が訪れるのではないかと予感しています。

――ニューヨークのパーソンズ・スクール・オブ・デザイン(以下、パーソンズ)に通われていましたね。あるインタビューでパーソンズの先生たちのことを辛辣に述べていました。それで私は村上隆の著作『芸術起業論』2を思い出しましたが、学生時代はいかがでしたか。

コートライト 2006年から2008年にパーソンズにいて、《VVEBCAM》は2007年にYouTubeに投稿しました。《VVEBCAM》はこれまでに録画した3番目のビデオで、最初の二つのファイルは学校のビデオ課題用でした。課題用のビデオは抽象的なもので、《VVEBCAM》は課題を終えた後に楽しむためにつくったものでした。ウェブカメラを使うことにしたのは、「本物の」ビデオ機器をチェックしたり、何か責任を負ったりしたくなかったからです。Staples(全米にある事務用品店)に行って、20ドルでウェブカメラを買うほうが簡単でした。また、そのウェブカメラには録画中にビデオ上に追加できるデフォルトのエフェクトが付属していました。

このビデオの課題は、尊敬する数少ない教師の一人、スヴェン・トラヴィス(Sven Travis)のクラスのものでした。彼は賢く、いたずら心があり、私は彼のそういうところが好きでした。彼は私が何らかの努力をしたことが明らかであれば、やりたいことをやらせてくれました。それはまさにアートの先生が許容すべきことのように感じます。私は平凡で自分ばかりを大切にするような先生たちのことは嫌いでした。インターネットでその先生たちのことを調べて、「彼らが過去に何をした人なのか」を確認しましたが、ほとんどの人は何もしていませんでした。何も重要なことをしていないのに、どうして私に教える権利があるのか、わかりませんでした。少なくともトラヴィス先生は「The Yes Men(イエスメン)」と呼ばれるグループでいくつかの悪事を働いていました。

学校でおもしろかったのは、色彩理論のコースに落第したことです。母はとてもおもしろがっていました。なぜなら、私の経歴からは絶対に外せないテーマだったからです。幼い頃、好きな色は何かと聞かれると、「マゼンタ」とか「コマドリの卵の青」とか具体的に答えていました。色彩やさまざまな種類の色について早い段階からよく理解していたんです。落ちた理由は、ニューヨークを歩き回り、落書きの写真を撮って、カラーホイールをつくる課題を拒否したからでした。これは大学生ではなく、子どもに与えられるべき課題だと思いました。それでそのプロジェクトを拒否し、二度とクラスに出席することなく落第したのでした。

――《VVEBCAM》の発表の場をYouTubeに選んだ理由を教えてください。YouTubeでの公開は作品のコンセプトの一部だったのでしょうか。

コートライト その頃、YouTubeは登場したばかりでとても新しく、そこで奇妙なビデオを見つけることに夢中になっていました。YouTubeに貢献したかったのだと思いますし、そうするチャンスでもありました。また、私は自分のビデオを「アート」とは考えず、スケッチのようなものだと考えていました。当時YouTubeに何かをアップロードする感覚は、ある意味でプライベートなものに感じられたことも重要です。ネット上にひっそりと、人々が目にするかしないかわからないようなものを置いていたわけですが、ターゲットとなる読者もいなければ、期待もされていませんでした。匿名性という要素もありました。バックアップのために自分のウェブサイトにビデオをアップロードしましたが、QuickTime Playerでの再生は、YouTubeで見るのとはまったく違っており、YouTubeに投稿し、そのウェブの枠組みのなかで奇妙なビデオを見るほうがずっとエキサイティングでした。このビデオの全体としてのコンセプトは「テレビ」のなかの「あなた」というもので、奇妙なビデオを投稿することで何かをうまくやり遂げたような気分になりました。

――YouTubeに投稿した《VVEBCAM》は卑猥なキーワードがタグとして付けられていました。投稿時にタグ付けされたのですか。どのような意図でポルノタグを使用したのか教えてください。

コートライト 後になってビデオにタグを付けました。私はパーソンズで「Internet famous(インターネットの有名人)」というクラスを受講していました。授業中に私について教えてくれたので、とてもメタ的で奇妙な体験でした。彼らは私が参加していたネットアート集団「Nasty Nets」について教えました。デジタル時代にしか起こりえないようなことをバイラルに広めるという課題がありましたが、私はすでにインターネット上に存在感を示していたし、それを邪魔するようなことをしたくありませんでした。そこで私はインターネットの「言語」を利用してYouTubeに投稿したビデオに適用することにしました。というのも当時はタグに関するルールがなく(後にタグはハッシュタグになりましたが)、弱点を突くような使い方が簡単にできるように思えたからです。特にビデオ自体がとても穏やかな内容だったので、タグをどれくらい付けられるのか試してみたかったのです。733個が限界だったと思います。ポルノのタグは、明らかにインターネットのSEO(検索エンジン最適化)リスト内で実行されているものにすぎませんでした。ある意味、馬鹿げたいたずらであり、コメント欄でたくさんのおもしろいやりとりを引き起こしました。まだアカウントが簡単に停止される前の時代でしたから、人々は何を言おうが本当に自由でしたし、激しく応戦もできました。そして、実生活でこのような話し方をする人がいないことは明らかでした。これは、YouTubeのようなサイトで特別に話されている――入力されたと言うべきですが――言語でした。以前は、この種の言語はインターネットコミュニティでしか見られず、もう少しプライベートなものでしたが、これは当時最も「メインストリーム」な例のように思えたんです。

――《VVEBCAM》はYouTubeから「不快なキーワードを多用した」として2011年に削除されてしまいました。YouTubeに異議を申し立てられたとのことですが、いかがでしたか。

コートライト はい、削除され、ほかの人がアップロードし直したものの、《VVEBCAM》が復元することはありませんでした。それまでは停止されていませんでしたが、GoogleがYouTubeを買収してタグとスパムに関するルールを変更したため停止されました。新しい規約に違反していたため、どうしようもなかったのです。

――現在お住まいのロサンゼルスのほか、東京で暮らしていた時期がありますね。日本はいかがでしたか。

コートライト 私はこれまで頻繁に移動ばかりして、落ち着くまでに苦労しました。学業面でも恋愛面でも波瀾万丈な人間関係を経験しました。コンピュータは私のスタジオであり、必要なものはそれだけだったので、とても簡単に移動することができました。ちなみに、私は今、暗号資産をやっている人たちに当時の自分やほかのネットアーティストを重ねて見ています。彼らは地理的にかなり移動しますが、多くを必要としていません。今では安定した家を持っていることをうれしく思っています。それは私が常に切実に求めていたものでしたが、長い間、手が届かないものだと感じていました。

当時、私のボーイフレンドであり婚約者でもあった同じくネットアーティストのラファエル・ローゼンダール(Rafaël Rozendaal)3 に便乗して東京へ行くことになりました。時期は2009年で、スマートフォンが登場する前だったので移動は信じられないほど困難でした。出かける前にメモをとったり、コンピュータでGoogleマップを調べたりしなければならず、いつも道に迷ってしまいました。彼はよくレジデンシーのスタジオに行って、私を家に一人残していきました。家は、大田区雪谷にある約45平方メートルの「蔵」を改装した一軒家で、西洋の標準と比べたら小さかったですが、バスタブと上の階の畳の床を気に入り、床に布団を敷いて寝るのも好きでした。また、渋谷まで電車で30分くらいのその地域を歩き回るのが心地よく、大都市の中心部よりも威圧感を感じませんでした。ただ私はかなり孤独で落ち込んでいました。まさに『Lost in Translation(ロスト・イン・トランスレーション)』4の世界です。3カ月間滞在しましたが、それは私にとってはかなりの時間でした。毎日外に出ては自動販売機でコーヒーとビールを買い、気分によってコーヒーかビールのどちらから始めるかを決めました。彼がタバコを嫌がるのでタバコを吸わないように努力していましたが、それはとても大変でした。そんななか東京で《holy tears》をはじめ、いくつかビデオをつくりました。

――ほかに日本でどのような経験をされましたか。

コートライト 寂しさとは別に、私は日本にとても深く恋をしました。父は多くの時間を日本で過ごし、1980年代にはロサンゼルスでスペース・ギャラリーというギャラリーを運営し、カリフォルニアと日本のアーティストの作品を展示していました。父は彫刻家の国島征二、画家の寺岡政美、現代美術作家の角永和夫ら、多くの日本人アーティストと友人でした。東京のほかにも日本全国を旅行しました。粟津温泉の旅館・法師に行った後、金沢の角永氏に会い、京都と直島にも行き、鹿児島に行く途中で国島氏を訪ねました。彼は私の父の本当に良い友人だったので私にとって非常に感動的な体験で、私はよく泣きましたし、彼も泣いていたことを覚えています。ユニークで美しい屋久島にも行きました。島内の森に泊まる予定だったのですが、クモやサルがたくさんいて、クモが怖くてそこに泊まるのをためらったため、ヒッチハイクで長い道のりを戻り、港にある高級なホテルをとらなければなりませんでした。今はそんなことはせず、森に残ると思います(笑)。

脚注

ペトラ・コートライト(Petra Cortright)

1986年、カリフォルニア州サンタバーバラ生まれ。デジタル・ファイルの作成や操作から多面的な芸術活動を行う現代アーティスト。「ポスト・インターネット」のアート・ムーブメントで、YouTubeに投稿した動画などにより注目を集める。その後、Photoshopによりレイヤーを何層にも重ね、アルミニウム、麻布、紙、アクリル板などの素材にレンダリングし、デジタル・ペインティングの制作を始動。2D作品に加え、2018年に大理石でつくられた一連の新しい彫刻作品を公開した。彼女の絵画と同様、彫刻もデジタルのブラシストロークを捉えて表現しており、3次元のオブジェクトへ変換したものだ。アーティストとしての自身の役割は、画家、グラフィックデザイナー、編集者、プロデューサーなど多岐にわたり、スマートフォンの画面やタイムズスクエアのビルボード、そしてその間のあらゆる場所に存在する可能性がある、現代の視覚文化を芸術的に反映した唯一無二の芸術的作品へと結実している。

※インタビュー日:2023年6月24日

※URLは2023年8月22日にリンクを確認済み

>ペトラ・コートライトインタビュー――YouTubeで発表した《VVEBCAM》からデジタル・ペインティングまで[後編]