宮本 裕子

アメリカン・アニメーションの黄金期と言われる1920年代の終わりから1960年代。ウォルト・ディズニーやフライシャー・スタジオなど大手スタジオが競合するなか、ポール・テリーと彼のスタジオであるテリートゥーンは、独自の方法によってアニメーションをつくり続けました。そのスタイルには、日本におけるアニメーション制作にも通底する工夫がみられます。テリートゥーンは黄金期をどのように生き延びたのか、当時のアニメ業界の状況やシリーズ作品に触れながら、その足跡をたどります。

ポール・テリーと彼のスタジオであるテリートゥーンのなかで一番有名なキャラクターは、おそらくマイティ・マウスだろう。しかしこのキャラクターを日本におけるどれだけの人が知っているだろうか。

テリーはミッキーマウスやバッグス・バニーのような圧倒的なスターキャラクターを生み出さず、またディズニーのように洗練された長編アニメーションをつくらなかった。それにもかかわらず、大恐慌期を含むアメリカン・アニメーションの黄金期をテリートゥーンは生き延びたのである。

テリートゥーンが生きながらえたのは、徹底したコスト管理による。彼は「ディズニーはアニメーション産業におけるティファニーで、私はウルワースだ」と言ったとされる1。ウルワースとは、アメリカで低価格の雑貨小売チェーンを展開したF. W. ウルワースのことであると同時に、同チェーンの名前でもある。高級品をつくるのではなく、業界のなかでも低いコストで「それなり」のアニメーションをつくり続けたというのがテリー自身の理解でもあり、またテリートゥーンに対する一般的な認識ともなっている。

他方、そのようにつくられたアニメーションの「精度」や内容の代わり映えのなさによって、テリートゥーン・アニメーションの価値は、歴史家によって低く見積もられることもある2。本稿ではその長い歴史のごく一部しか紹介できないが、ここでは美学的な観点ではなくコスト管理の点に着目し、ポール・テリーとテリートゥーンについて紹介したい。なお、本稿で紹介する映像やそのタイトルには、同時代的な人種やジェンダーのステレオタイプや偏見を示すものが含まれるが、歴史的資料として引用するものであり、過去、そして今日の差別を是認する意図は一切ないことを断っておく。

テリートゥーンはニューヨーク州に長らく位置した「東海岸派」のスタジオだが、ポール・テリー自身は西海岸の出身である。彼は1887年にアメリカのサンマテオで父ジョセフと母ミニーのあいだに六番目の末っ子として生まれた3。新聞業界に入った兄のジョンを追いかけてテリーも新聞での仕事を始める。新聞社内でのマンガの仕事は、すでにキャリアと才能のある者によって占有されており、テリーは主にカメラマンとして働いた。西海岸を中心に方々の新聞社で働いた後、ニューヨークに移っている。

当初は新聞産業でのキャリアを積もうとしていたテリーだが、1914年にウィンザー・マッケイのアニメーションを使ったヴォードヴィルの演目『恐竜ガーティ』を見たのをきっかけに、黎明期のアニメーション産業へと参入する。ラウル・バレやJ. R. ブレイのスタジオでアニメーション・シリーズ「アルファルファじいさん」(Farmer Al Falfa)をつくり、1921年からアメディ・ヴァン・ヴューレンが代表を務めるスタジオで、アルファルファじいさんのキャラクターを一部で続投させた「イソップ・フェーブル」(Aesop’s Fables)シリーズを制作する。スタジオはこのシリーズの名前をとって「フェーブルズ・スタジオ」とされた。1928年に同スタジオがヴァン・ビューレンの経営になったタイミングで独立し、同僚だったフランク・モーザーとともに1929年にテリートゥーンを創設。その後、テリーは1952年から55年にかけて段階的にスタジオと作品の権利をCBSに売却するまで、テリートゥーンを統括し続けた4。

フェーブルズ・スタジオがヴァン・ビューレンの管轄になった際に契約更新しなかったのは、トーキーの導入を求めたヴァン・ビューレンと意見が対立したという説もある。この説は定かではないものの、その後のカラー・アニメーションをめぐる競争での振る舞いを見る限りにおいて、テリーはトーキーのコストと効果を冷静に見極めようとしていたのではないかと思える。

1930年代半ばに生じたカラー・アニメーションの競争においても、テリーはその動向を比較的長く見守った。ディズニーが1932年に『花と木』で三色式テクニカラーによるフルカラー・アニメーションを発表すると、フライシャー・スタジオはディズニーが三色式を独占契約している期間である1934年に『ベティのシンデレラ姫』を二色式カラー・アニメーションとして発表している。これに比して、テリートゥーンがフル・カラーのアニメーションを発表したのは1938年である。カラー化の競争が始まった当初、東海岸にはテクニカラーを現像できるラボがなく、フィルムを西海岸まで船で送る必要があるためコストがかかりすぎるし、呼び物である長編映画の添え物として上映されていた当時の短編アニメーションがカラーになったところで、劇場の動員が変わるともテリーには思えなかったのである5。

同時代の映画館のプログラムにおける短編の領域は、実写のコメディをはじめ競合が多く、アニメーション産業は決して安泰ではなかった。とりわけ1930年代、映画産業は恐慌の影響で厳しい状況が続いており、映画会社は制作費に関して非常にシビアであった。テリートゥーン・アニメーションの配給は、エデュケーショナル社と20世紀フォックスが長らく担当した。テリートゥーンはディズニーのようなアニメーションをつくれるわけでもなく、現行の配給会社との契約が断たれれば、ほかに契約してくれる会社はないだろうという危機感があった。契約更新は毎度綱渡りだったのである。そのため、とにかく安く多く作品を仕上げることの方が、新しい技術を導入して新規性を目指すよりも優先されるべきことだったのだ。

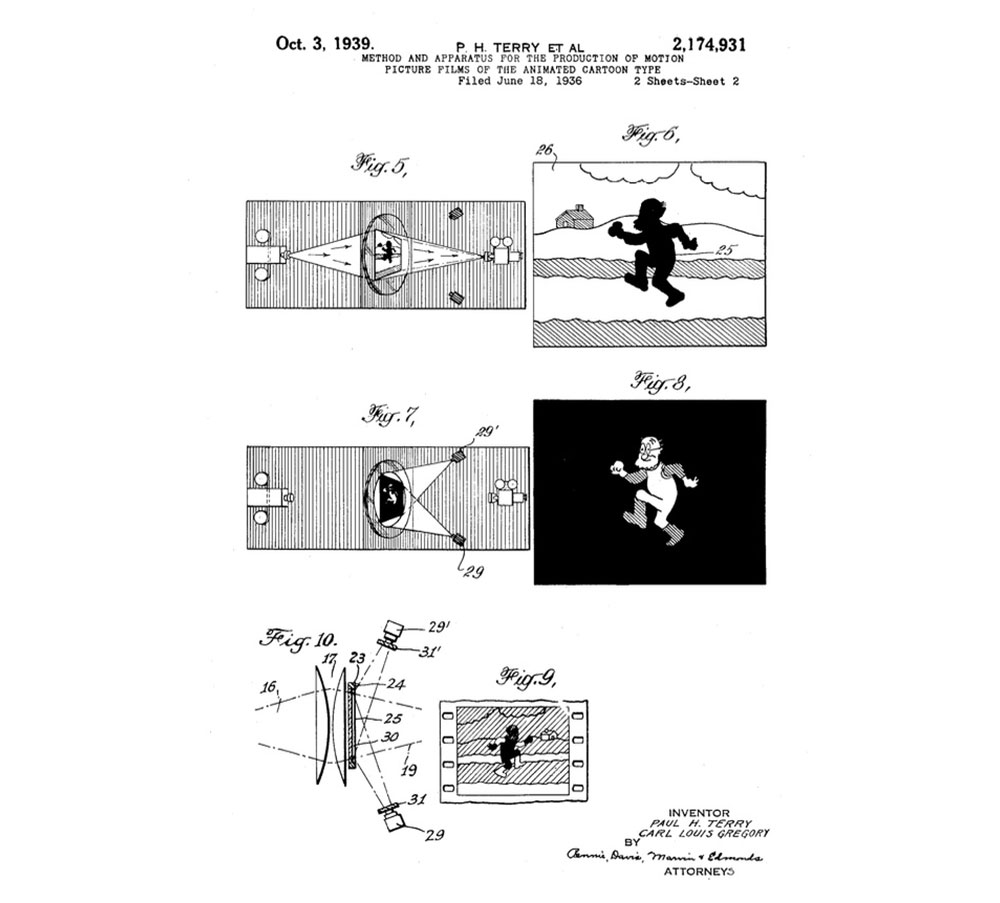

以上のことから、テリーは新規性や新技術を安直に求めない「堅物」や「改革嫌い」として印象づけられている節がある。しかし、例えばブレイとハードのセルロイド方式に関してはかなり早い段階で使用している6。1939年に彼が特許取得した映像撮影法および装置の特許7と、それを使った短編を見てみても、必ずしも新技術や技術的な革新を毛嫌いしていたわけでなく、コストと効果の関係を厳密に見極めていたことが推察される。

「マンガ絵のアニメーション制作のための手法と装置」と題されたこの特許は、マンガ絵のキャラクターのアニメーションと、実写で撮られた背景を組み合わせる技術に関するものである。しかし、本稿で参照しているテリーとテリートゥーンについての伝記本の著者、W. ジェラルド・ハーモニックによれば、この手法でつくられたのは『The Last Indian』(1938年)の一本のみである。出来上がる映像の効果に比して、制作工程の労苦が大きすぎるために、実用には向かないと考えられたのだ8。

『The Last Indian』で実写の背景とアニメーションのキャラクターの共存するシーンが見られるのは終盤のみである。車に載せたカメラで撮影されたのであろう実写による移動ショットと車を運転するアニメーション・キャラクターの存在は、アニメーション・キャラクターと人間の共存を描いた『ロジャー・ラビット』(1988年)におけるチェイス・シーンを思わせる先見性を見せている。

テリートゥーンのこの特許が申請され承認された時期は、ディズニーのカラー・アニメーションに一部端を発す形で、アニメーション撮影法と装置の開発が激化している時期でもある。ディズニーの三色式テクニカラー・アニメーションに対抗したフライシャー・スタジオの『ベティのシンデレラ姫』では、背景や前景にミニチュアや書き割りを配したジオラマのようなセットが使われている。フライシャーはこの装置の特許を1936年に取得している9。これは二色式カラーしか使えない代わりに、別の呼び物として映像的な奥行きを実現するために開発されたと考えられている。そして、このフライシャーの三次元的な背景に対抗する形で、ディズニーはマルチプレーン・カメラの特許を1938年に申請している10。

これらの発明は、基本的にはアニメーション映像の奥行きや三次元的な効果を目指すものだった。テリーの発明も、実写の移動撮影による映像内の空間の奥行きを強調するのに使われていることを考えるならば、この競争のなかに位置づけることができるかもしれない。

しかしテリーが賢明だったのは、この技術開発競争にのらなかったことである。マーク・ランガーが指摘するところによれば、フライシャーもディズニーもこれらの発明を用いたアニメーションをコスト度外視でつくっていた。ランガーは両社の競争はゲーム理論で言うところの、非ゼロサム・ゲームであると同時に非協力ゲームであったと指摘する11。そのなかでは、両者が大きく動かないことが双方にとって長期的には最も大きな利益をもたらすのに対し、どちらかが動くと、もう一方もそれに合わせるしかない状況が生じる。

競争はその後、長編アニメーション制作にまでもつれ込むが、フライシャーが潰れる結果となったのは、よく知られる通りである。ちなみにテリーは20世紀フォックスから長編アニメーション制作を打診されているが、ディズニーの『白雪姫』(1937年)以後の長編アニメーションの状況と銀行家の意見を考慮したうえで断っている12。このように、テリーはつねに産業とスタジオの状況を冷静に判断し、コストに見合うかどうかをさまざまな事柄において見極めていたのだ。

産業全体で撮影の終わったセルシートからインクを洗い流して使いまわすという慣習は、ある時期まで一般的であったらしい。なかでもテリートゥーン初期から1930年代半ばまでアニメーション制作の中核を担っていたモーザーのもとでは、セルも紙も少しの無駄遣いも許されず、繰り返し使用されたセルにはインクが微妙に残っていたり、くしゃくしゃになっていたりするものもあったそうだ13。戦前の日本アニメーション史を記述する際に、アメリカに比した予算の少なさを強調し、セルシートやセル版の使いまわしについて言及されることがあるが14、事情はアメリカにも通じる部分があったのだ。

使い回されるのはセルシートのような素材だけでなく、キャラクターの動きやギャグにおいても言える。1920年代にはキャラクターのアニメーションを別の作品で使いまわすことがテリーとモーザーによる制作現場では慣習化していたようだし15、ギャグの使いまわしもテリーは好んだ16。

1930年代の「アルファルファじいさん」シリーズを一部見てみるだけでも、題材や似たようなアニメートの繰り返しを見つけることができる。例えばスケートのモチーフは頻出する題材の一つである。

ほかにもスケートが出てくる短編がいくつもあるが、まったく同じ動きが使いまわされているわけではない。しかし、動きのタイミングなどを含めて既存の作画が下敷きにされている可能性は高い。実際、1930年代にも基本的なアクションの作画がストックされていて、それで事足りる場合にはそれを用いることになっていたとも言われる17。『Tropical Fish』(1933)と『Moans and Groans』(1935)では、映画の最後でアルファルファじいさんと女性のキャラクターが踊りながら後景へと向かっていくのだが、その姿は細部こそ異なるものの、ほとんど同じ動きをしている。

また、『Moans and Groans』の半ばでアルファルファじいさんが宙を浮いてゆっくりと回転しながら宇宙へ飛んでいく場面があるのだが、この場面の前半は『Rip Van Winkle』(1934年)の終盤における作画、後半は『Farmer Al Falfa’s Birthday Party』(1932年)の終盤における作画の焼き直しである。

そのほか、ネズミが冷蔵庫を爆破して食べ物を奪うというプロットや、空中を飛行する飛行船から下がった錨が地上の建造物に引っかかるといった表現が同シリーズ内で重複して見られる。

このような繰り返されるアニメーションのイメージは、日本のアニメにおける「バンク」と呼ばれるものにも多少似ている。基本的には毎回のアニメーション制作の作業量を減らすことを目的に、ある場面の作画を別の場面で使い回すことを言う。日本のテレビアニメでは変身シーンなどにおけるものが一般的だが、それに限定的ではない。日本アニメ史において、手塚治虫のテレビアニメ『鉄腕アトム』(1963〜1966年)を制作するにあたって本格的に採用された省力化の手法として挙げられることが多い。効率化の徹底の度合いはここでは比較できないが、黄金期に含まれる1930年代のアメリカン・アニメーションにも、戦後日本のテレビアニメ制作と似たような慣習があったと言える。

実のところディズニーの長編アニメーションにおいても作画の流用は行われており、「バンク」的な慣行はアメリカのスタジオでもテリートゥーンに限定的ではない。しかし、内容を異にする長編作品間をまたいで確認されるディズニーのそれは、テリートゥーンにおける同一シリーズにおける繰り返しほどの既視感を生みはしないだろう。テリートゥーンの「バンク(貯蔵庫)」は作画についてのみならず、ギャグやプロット、モチーフの次元に及んでいる18。

1943年頃、テリートゥーンのスタッフ数は89人、内アニメーター9人という状況で、短編一本あたり予算は他社の半分であったという19。マイケル・バリアーがこのことを擁護的に指摘するように、テリートゥーンの短編の美学的な点を批判するのであれば、その予算にも目を向けるべきだろう。

しかし興味深いのは、テリートゥーン的な兼用や流用、繰り返し的なアニメーション制作方式が、テレビアニメーション以後むしろ主流になるということである。テリーはほかの大手アニメーション・スタジオがテレビとの付き合いを見極めるよりも前に自社アニメーションをCBSに売却したため、テリートゥーンのアニメーションはテレビの視聴者によく知られるようになった。そして、その後の映画産業のスタジオシステム崩壊とともに、結局アニメーションは主戦場をテレビに移さざるを得なくなり、それまでより低い予算と早いスピードでの制作を余儀なくされる。フェイマス・スタジオはテレビアニメーション制作のスピードについていくため、すべてのシーンを再利用することを見込み、インデックス化したという20。

テリートゥーンのアニメーションは、平均かそれ以下のクオリティとされてきたという意味で、アニメーション産業における下層としての「底流」を形成していたと言えるが、テレビアニメーション以降、テリートゥーン的な手法は主流の一部を形成するにいたったのである。テリートゥーンの「バンク」的な傾向は、多くの従業員の手作業が必要となるアニメーションを扱う労働集約型産業の問題への対処法の一つとして早い段階で提出され、後に一般化したものだと捉えられるだろう。その意味では、テリートゥーン的な方法はアニメーション史の「底流」に潜勢していたのだとも言える。アニメーション制作における労働条件の問題は根深く、これは別途考える必要があるが、それを考える意味でも、アメリカにおけるアニメーション文化を底で支えたテリートゥーンを思い出す意義はあるのではないだろうか。

脚注

※URLは2023年4月25日にリンクを確認済み