佐藤 恵美

写真:畠中 彩

アーティストで研究者の久保田晃弘氏をナビゲーターに、次の100年に向けたアートとテクノロジーについて考える対談シリーズ。今回は、パフォーマンス制作もしながら東京大学大学院で教鞭をとる中井悠氏をゲストに迎えます。近年は、前衛音楽作品のピアニストとして知られる一方で、電子音楽の一ジャンルを確立した作曲家、デーヴィッド・チュードアの研究をまとめ、約750ページにも及ぶ書籍『Reminded by the Instruments: David Tudor’s Music』を執筆した中井氏。チュードアの研究を経て、昨今のSNSやインターネットのありかたに疑問を抱くなか、「影響」について研究しています。前編では、中井氏にとって音楽とは何か、そしてメディアアートについて聞いていきます。

連載目次

久保田 中井さんの書かれたデーヴィッド・チュードア(1926~1996)の研究書『Reminded by the Instruments: David Tudor’s Music』(Oxford University Press、2021年)を読み、強いインパクトを受けました。そこで今回、ぜひじっくりとお話を聞きたいと思い、お声がけしました。伺いたいことは大きく三つあります。一つ目は、中井さんにおける「音楽」経験の履歴、二つ目は、中井さんが「メディアアート」をどう捉えていらっしゃるのか、そして三つ目が、最近取り組まれている「影響学」についてです。まず、チュードアを研究したきっかけは何だったのでしょうか。

中井 チュードアはジョン・ケージ(1912~1992)の「4分33秒」1をはじめとする多くの実験音楽の初演を手掛けたピアニストとして知られる一方で、キャリアの半ばでピアノ演奏を離れ、自作楽器を多く用いた電子音楽のパイオニアとして重要な活動を繰り広げた音楽家です。僕はケージについて修論を書いたのですが、調べていくうちに彼の音楽活動がその根幹の部分で、チュードアという謎めいたパフォーマーによって支えられていたことが見えてきました。でも多弁なケージと反対に、チュードアは自分のやったことについてほとんど語ったり、書いたりせずに亡くなっていた。特に電子音楽の世界に入ってからの活動に関しては、資料がないという噂を聞いていたので、研究できないと諦めていたんです。

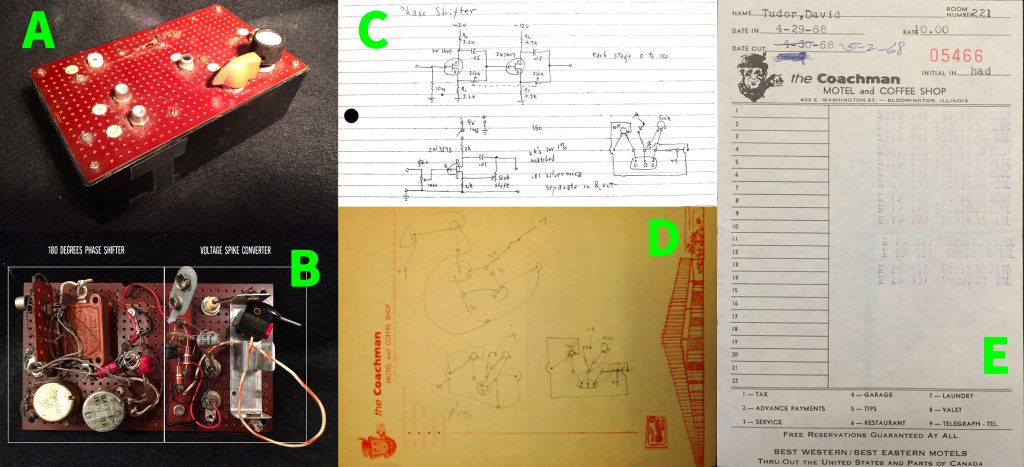

でもその頃イヴォンヌ・レイナー(1934年~)というコレオグラファーが1970年代初頭に手掛けた演劇/ダンス作品の再演プロジェクトに関わっていたので、彼女の資料を探しにたまたまロサンゼルスにあるゲッティー・センターを訪れたんですね。そうしたら、レイナーの資料は届いたばかりだから未整理の状態で見ることができないと言われた。それで落胆したのですが、ゲッティーは世界でも有数の美術アーカイブを持っているので、ほかになにがあるかなとデータベースに検索をかけたら、デーヴィッド・チュードア・ペーパーズというのが出てきたんです。それで、試しにいくつかボックスをリクエストしてみたところ、資料の膨大さにびっくりした。1940年代のレシートから、どこかのナプキンの裏側に描かれた走り書きまで、チュードアは大量のものを誰にも言わずこっそりと保存していたんですね。でもゲッティーのキュレーターに話をしたところ、この資料が90年代後半に研究所に届いてから、そのすべてに目を通したことがある人はまだいないと言われたんです。資料の多くは、電子楽器に関する回路図やダイアグラムなどで、当時の僕はさっぱり読むことができなかったのですが、とにかくチュードアのアーカイブがあることはわかったので、これにすべて目を通せば何かが見えてくるだろうと思った。だから留学の手続きをとって、ニューヨーク大学の大学院に入りました。

久保田 ニューヨーク大学でチュードアの研究をされて、博士号をとられたんですね。その後、電子回路はどのように読み解いていったのですか。

中井 まずは研究に使う外国語を学ぶ感覚で、電子工学のいろはを学びはじめました。でも予想外に役立ったのは、チュードア自身も30歳を越えてから電子回路に取り組みだしたので、残された資料を時系列でたどっていくと、彼の勉強過程を再演できると気づいたことです。読んだ本から書き写したノートやホビー雑誌の切り抜き、回路図の練習帳なんかも全部残していたから、その学習をシミュレートすると、チュードア自身の理解というか解像度に即して、彼が使った電子回路が読めるようになるんです。

久保田 ケージやチュードアの研究に至る前の、中井さんの音楽歴について教えてください。

中井 僕は日本で生まれてロンドンとメキシコで育ったのですが、小さい頃はピアノや作曲を習っていました。帰国したのは高校に入るちょっと前で、そのあとはギターなども弾いていたんですが、自分の好きな音楽を知っている人や、自分が音楽に抱いていた関心を共有できる人が周りにいなかったこともあって、だんだんと音楽も音楽をやっている人も嫌になって離れてしまった。ただ時間経験をつくり出す術として音楽に興味を持っていたので、その方面から哲学にも関心があって、自分で勝手にいろいろと読んで、考えていました。それで大学に入ったあと、思想好きの知り合いから、四谷におもしろい学校ができるという噂を聞いたんです。

久保田 岡﨑乾二郎さんがディレクターを務めていた四谷アート・ステュディウム2 ですね。

中井 そうです。初めは近畿大学のコミュニティカレッジで、いろいろな授業があったのですが、友人にそのなかでも「岡﨑乾二郎さんのクラスが一番コストパフォーマンスがいい」と誘われたんです。僕は現代美術もつまらないと思っていたので抵抗があったのですが、行ってみたら、最初の授業ではたしか美的判断の問題を、コンビニでいろんな値段とデザインのペットボトルの水のどれを選ぶかという事例をひねくりまわしながら語っていて、芸術というフィールドでこんなにおもしろいことを考えられるんだ、と衝撃を受けました。だからそのまま岡﨑さんの講義に潜るようになり、翌年からサテライト校をまるごと「四谷アート・ステュディウム」という芸術の学校に仕立て上げたんですが、そのときから研究員として運営側にも関わるようになりました。でも、そこで問題が出てきたんです。四谷アート・ステュディウムには、岡﨑さんの活動の多様性を反映するように絵画、彫刻、建築、演劇、ダンスなどいろんなバックグラウンドの人が集まっていました。だから運営側で企画などを立てたりするときは、それぞれの専門やジャンルを常に翻訳しあいながら話を進めるところがあったのですが、そうなると僕自身のバックグラウンドが音楽しかないことが……。

久保田 音楽が嫌いにはなったけれど、今度は音楽サイドの代表者として話をせざるを得なくなった。

中井 そう、だから「音楽って実はこんなにおもしろいんだ」ということを示さないといけないと思うようになった。そこで、絵画や彫刻などで用いられている方法論やアイデアを音楽に置き換えながら、美術の人たちと一緒に制作をするようになり、そのような回り道を経て音楽に戻ってきたんです。でもその迂回の後遺症として、いまも「音楽」という枠自体を演劇的に捉えているところがあります。

久保田 中井さんは今でも音楽を制作されていますが、ピアノは弾かれないんですか。

中井 10年くらい前に、ブルックリンのバーでのライブイベントに呼ばれたとき、ちょうどピアノがあるから何かやってくれと言われたことがありました。僕はもうピアノをやめて10年以上経っていたので、最初はピアノ曲をつくってピアニストに演奏してもらおうと思ったのですが、それは結局「上手い演奏」があるということを前提にした発想だからつまらないなと感じ、上手い演奏を目指すのではなく、人前で自分が演奏をするためには練習しなくてはいけないということ自体をパフォーマンスに畳み込もうと考えました。そこで子守唄を――そのときは有名な「ブラームスの子守唄」を使いましたが――、ピアノで上手く弾けるようになるまでは一睡もしないという条件を自らに課して、猛練習をしました。本番は極度に眠い状態で演奏を始め、自分自身が眠りに落ちるまで弾き続けようと思ったんです。

久保田 眠らずに子守歌を練習して、本番では逆に寝てしまうというのは、何とも中井さんらしいパフォーマンスですね。

中井 子守唄というのは子どもを眠らせるために、シンプルなメロディを繰り返すという形式が基本で、とても機能的にできているものが多い。でも演奏の尺をキュレーターに聞かれたので、寝るまでやるからどのくらいかかるかわからないと答えたら、ほかの出演者もいるから20分で終わらないと困ると言われて。とりあえず20分で鳴る目覚まし時計をピアノの上に置いて演奏を始めたんですが、人前で「眠らなきゃ」と思うと、なかなか眠れないんですよね。本当に眠っているのか、眠っているという自分の暗示に自分がかかっているのかがわからないグレーゾーンがずっと続いて。でも18分くらい弾いた頃に無事に眠りにつけたようで、目覚まし時計ではなくお客さんの拍手で起きました(笑)。

久保田 何だか、すべてが逆になっている感じがいいですね(笑)。次に、メディアアートの話題に移りたいと思います。というのも、中井さんが『アメリカ文化事典』(丸善出版、2018年)に書かれたメディアアートの解説文が、僕にはとても興味深く、考えさせられたからです。

そこにはメディアアートの定義が二つ記載されていて、一つは「ニュー・メディア」という新しい技術により価値づけされる作品とその議論。もう一つは作品の流通・受容・再生産の過程そのものを作品とする芸術。中井さんは、後者のメディアアートの起源を19世紀の「暗号」とし、エドガー・アラン・ポー(1809~1849)に始まるメディアアート観を提示しています。そのアプローチが、大変刺激的でした。

中井 作品内で使用されているテクノロジー、あるいは作品そのものをメディアだと見なすと、作品が流通し、需要され、再生産される過程は、メディアアートの外にあることになります。でもそうではなく、そのような過程自体をメディアの問題として制作に畳み込むこともできる。そうすると、自明視されてきた「作品」や「作家」などの記述の単位(アカウント)が揺さぶられるんですね。そこがメディアアートの一番おもしろいところだと思っています。ポーは自身が編集者を務めていた『グレアムズ・マガジン』という雑誌で、読者から送られてくる暗号を次々と解いてみせていたのですが、解けない暗号もあって、それが実は自作自演だったのではないか、と最近の研究では言われています。そのようなポーの実践をあえてメディアアートの源流に位置付け、そこから「作品」や「作家」自体をメディアの効果として演出してきた事例の系譜を追ってみたんです。

久保田 作品を成立させる流通、需要、再生産の過程は作品の外側にあるのではなく、逆にその効果として作品が存在、成立している。

中井 例を挙げると、多くの作品の流通、需要と再生産に関わるSNSなどには「アカウント」という数えの単位がありますが、企業としては背後にいるのが「一人」であることを前提に、各ユーザーのクセや振る舞いのパターンを抽出し、そのモデルに即してレコメンドとか広告を出しているわけですよね。だから、同じアカウントを子どもに貸したりして、アカウントの背後に複数性が畳み込まれるとカウントが狂うので、プログラムの作動に混乱が生じる。「作品」や「作者」というのが結局のところカウントの単位であったことを思えば、このことはメディアアートという枠の問題系と重なり合います。

例えば、SNSは何よりも消費を加速させる仕組みですが、なぜこれほどまでに多くの人がハマるかというと、それが自己表現のツールという見かけを保っているからです。久保田さんが前回の緒方さんとの対談で、エドワード・バーネイズ(1891~1995)について語られていましたよね。バーネイズは第一次世界大戦中に広まった「プロパガンダ」という言葉を戦後「広報(PR)」という言葉に置き換えたことでも知られている人ですが、彼はたまたまジークムント・フロイト(1856~1939)の甥だったので、「プロパガンダ」という言葉と同じく戦後に不必要になった大量生産の技術でできてしまう生活必需品ではないものをどう置き換えれば、人に買わせることができるかを考えるにあたって、おじさんから送られてきた精神分析の本を参考にした。それで、単に不必要なものを「買え」と外側から言っても抵抗されるので、無意識に働きかけて内側から欲させる仕掛けとして、購買活動を自己表現と結びつけたんですね。そのからくりが今の時代は自然化している。

久保田 今や日常が、「自分らしく」生きよう、だとか「個性的に」暮らそう、といった、資本主義を駆動させるための虚構にまみれています。

中井 だから、SNS上でアカウントをつくって一人の表現者として振る舞うのは、まさにバーネイズのつくったシステムのなかで踊らされている感じがするんです。でも繰り返せば、メディアのつくり出すアカウントが自明ではないことを炙り出すのがメディアアートの働きの一つだと思います。例えば、顔というのはかなり強固なアカウントで、古くから固有性を象徴しますが、それもいまや顔認証によってデジタル化されている。

久保田 だから中井さんは、最近メディアに出られるときに仮面を被られているんですね。

中井 そもそも人がメディアに登場するときの多くは、流通するプロフィール写真として、一番写りの良い角度の写真を舞台仮面のように選んでいるので、それだったら自分の顔の仮面を被ったほうが手っ取り早い。そしてリテラルな仮面であれば、その背後に複数性を畳み込む余地ができる(笑)。顔認識のテクノロジーに含まれるさまざまなバイアスやコントロールの問題ももちろんあります。でも仮面のことを真正面から語ると白けるので、代わりに最近やっている「影響学」の話をします。

現代のインターネット社会は「インフルエンサー」という業種があるくらい、影響の力学がそこかしこで働いていますが、それは広告の原理が全面化していることと連動していると思うんです。20世紀の初めにジョン・ワトソン(1878~1958)が始めた行動主義(behaviorism)は、それまでの心理学を批判して、心なんて見えないんだから、生き物の外から観察できる次元だけを対象にして、動物であれ人間であれ対象に入力される刺激と出力される振る舞いのパターンだけで対象を分析しようとしました。ただし最初からそのような分析の目的として、対象の予測と制御が掲げられていたんですね。そしてワトソンが1920年代にスキャンダルで大学を追われたあとたどり着いたのが、ちょうどバーネイズが幅を効かせることになる広告業界なんですね。そして、バーネイズが精神分析を持ち込んだように、ワトソンも心理学研究で培ったノウハウを広告の仕組みに置き換えて使いはじめる。そのころ彼が業界向けに行ったレクチャーを読むと、ずっと人の行動パターンを予測して制御する話をしているのに、表に出るタイトルでは「影響」という言葉を使って「コントロール」をオブラートに包んでいるんです。言葉に仮面をつけるような操作は、バーネイズがプロパガンダを「PR」と言い換えたのと似ています。

その後、行動主義における予測と制御の理論を機械にまで広げたサイバネティクスなどが出てきますが、心理学の歴史上は、コンピュータがつくり出されるようになったことで、それをモデルに人間の内的な認識プロセスと情報処理を考え直す認知科学が登場し、外側の振る舞いに徹する行動主義は廃れたとされています。ところが、その行動主義が最近インターネットの世界で復活しているんですね。プログラム側からすると、ユーザーの内面はわからないけれど「こういう入力(情報)を与えれば、こういう出力(振る舞い)が出る」ことさえ掴めれば、対象に影響を与えることができる。つまり遠隔で予測制御できるわけです。

久保田 まさに機械学習が、ものごとの内面や本質に踏み込まずに表面だけを摸倣する、人間の「サロゲート(代理)モデル」として、行動主義を実装しています。

メディアアートが1990年代にヨーロッパと日本で生まれた背景には、デジタルメディアやインターネットのアメリカ的な商業化に対する批判がありました。実際、当時アメリカでメディアといえば広告のことを指していた。しかし、次第にメディアアートの「アート・アンド・テクノロジー」としての側面、中井さんの定義でいえば、最初の定義の方が強くなっていき、広告=消費のための道具=メディアとして使われることが多くなっていった。歴史を紐解いていくと二重三重にねじれていますよね。

中井 僕が嫌なのは、「いいね」や「リツイート」などの機能によって影響力が数値化できるような幻想にかかってしまっていることです。その数値が資本と直結することによって、インフルエンサーというビジネスも成り立つ。ただし歴史をたどればわかるように、「影響」とはそもそも受け手がいることで初めて成立する概念です。そして、受け手という存在は未来に属するので本質的に不確定なものです。でも予測制御の原理に即すとそのような未来の他者も先取られて、カウントに入れられてしまう。確かにビジネスとしては、とても狭いスケールでの「いまここ」の勘定に還元しないと利益をあげられないかもしれない。でも影響の力学というのは自分の「いまここ」に回収できない他者の次元を起点とするから、芸術の可能性とつながると思うんです。このあいだ試しに、Amazon Musicで「デーヴィッド・チュードア」を検索してみたら、フォロワーが30人くらいしかいなくて、プロフィール写真がジョン・ケージだったので、もうこの世界ではチュードアも僕もやっていけないなと(笑)。でもその外にいくらでも世界は広がっているわけです。

脚注

中井 悠(なかい・ゆう)

東京大学大学院総合文化研究科准教授。四谷アート・ステュディウムで研究・制作、東京大学大学院で修士号、ニューヨーク大学大学院で博士号を取得。No Collectiveのメンバーとして音楽、ダンス、演劇、お化け屋敷などを世界各地で制作。出版プロジェクトAlready Not Yetとして実験的絵本やことわざ集などを出版。最近の著書にデーヴィッド・チュードアの研究書『Reminded by the Instruments: David Tudor’s Music』(Oxford University Press、2021年) や、チュードアの未発表音源を収めた2枚組LPと論考『Monobirds/When David Tudor Went Disco』(Topos、2021年)など。最近の作品に、Zoomを固有の楽器として捉えるzoomusicという架空の音楽ジャンルなど。

久保田 晃弘(くぼた・あきひろ)

1960年生まれ。多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース教授/国際交流センター長。アーティスト。東京大学大学院工学系研究科船舶工学専攻博士課程修了、工学博士。数値流体力学、人工物工学に関する研究を経て、1998年より多摩美術大学にて教員を務める。芸術衛星1号機の「ARTSAT1:INVADER」でアルス・エレクトロニカ 2015 ハイブリッド・アート部門優秀賞をチーム受賞。「ARTSATプロジェクト」の成果で、第66回芸術選奨の文部科学大臣賞(メディア芸術部門)を受賞。著書に『遙かなる他者のためのデザイン 久保田晃弘の思索と実装』(ビー・エヌ・エヌ新社、2017年)、共著に『メディアアート原論』(フィルムアート社、2018年)ほか。

※URLは2023年3月1日にリンクを確認済み