塚田 優

2025年1月から3月にかけて、テレビ東京系列にて放送・配信されたMAPPA制作のオリジナルテレビアニメーション『全修。』は、アニメーターである主人公がアニメの世界に転移する、アニメというメディアへの自己言及性をはらんだ作品といえます。本稿では全12話のストーリーをたどりながら、本作品の構造を考察します。

組織的かつ作業を分担し多くの作品が送り出されているアニメにおいて、いわゆる異世界ものが定着して久しい。特に昨今ブームとなり、すっかり定着した感があるのが異世界転生だ。このジャンルは何らかの理由で現実世界の生を終え、中世ヨーロッパ風のファンタジー世界に転生するという形式のものだ。前世の記憶や意識が継続するのも一つの特徴と言えるだろう。こうした形式は2010年代前半に小説投稿サイト「小説家になろう」で流行し、理不尽な孫の手『無職転生 ~異世界行ったら本気だす~』(KADOKAWA、2014~2022年)といった人気作品を数多く生んだ。人々の人生を「やり直したい」という願望を反映したこれらの諸作はアニメとしても多数のタイトルが制作された。飛び抜けた能力を与えられ、活躍する「俺TUEEE」をはじめ、ゆったりとしたスローライフを過ごすもの、ゲームの悪役令嬢として転生するものなどさまざまなバリエーションが生み出された。

小説の異世界転生ものは2020年をピークに近年徐々にその勢いが落ち着いてきており1、その結果同ジャンルのアニメも本数自体はひところと比較して少なくなってきている印象がある。しかし、そんな「出尽くした感」の漂っている転生ものにおいて、2025年の冬に放送・配信された『全修。』(以下『全修』)について以下では論じてみようと思う。なぜなら同作は、アニメの制作に携わる主人公が転移するオリジナル作品であり、これまでおびただしい数の作品が生み出されてきたアニメそれ自体への自己言及を含む作品だからである。

ここであらすじを手短に確認しよう。主人公の広瀬ナツ子は早くからアニメーターとして頭角を現わし、監督デビューを果たした「天才」である。しかし制作中の新作のテーマである初恋がどんなものかわからず、ナツ子は絵コンテが描けなくなっていた。そんな彼女は、ある日ハマグリ弁当を食べ食中毒のような状態で倒れ、目覚めると、子どもの頃に夢中になったアニメ映画『滅びゆく物語』の世界(つまり、作中作品の中)に転移していたのである。その世界では、謎の敵「ヴォイド」の侵攻により物語がバッドエンドへと向かっており、ナツ子は勇者ルーク・ブレイブハートらと協力し、世界の破滅を回避しようとするのが物語の大筋である。

『全修』がユニークだったのは、ナツ子が原画を描くことで実際にその描いたものが具現化し、ヴォイドとの戦いに介入することだった。しかもその描画シーンは魔法少女ものやヒーローものを彷彿とさせるバンクシーンが用意されており、見どころの一つとなっている。ナツ子はどこからともなく登場した作画机に座り、原画を描くことで、劇中の物語である『滅びゆく物語』のバッドエンドを修正することを試みていく。第1話で彼女が描いたのは、『風の谷のナウシカ』(1984年)に登場する巨神兵を思わせるキャラクターだった。仕上げのされていない、「アナログ原画の線撮ルック」2で躍動するその図像は、異世界への介入を、アニメーターならではの手段で、しかもアニメ史への言及も伴いながら行ったメディアへの自己言及性にあふれるものだった。異世界ものは小説原作のものが多いことも関係してか、こうしたアニメならではの演出を主軸に据えたものは管見の限り他に類例もなく、だからこそ放送時はそのパロディの趣向も含めSNSなどで話題になっていた。

このようなモチーフの「流用」において、『全修』はアニメというメディアやその歴史を、異世界ものという同時代的物語フォーマットを利用しながら、再解釈することが求められていたと言ってよい。なぜなら批評家の石岡良治は2010年代のオリジナルアニメにおいて、テレビアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』(2011年)が「主要登場人物のショッキングな死という展開を織り交ぜつつ『魔法少女』と『魔女』の関係についての変則的な独自解釈を繰り広げていた」3ことをあげながら、「ジャンル的約束事の裏をかく」ことへの期待が一定数の視聴者に生じていた可能性について触れているからだ。

『全修』は、破滅へと向かっていく劇中のファンタジー世界の結末を変更するという物語上のミッションを、そのまま「アニメ」というメディアへの解釈として表現する。『滅びゆく物語』の結末はずれ、ジャンル的想像力の拡張が目指される。そのなかでも大きな改変は、『滅びゆく物語』で勇者ルークのヒロイン役であるデステニー・ハートウォーミングだ。彼女は本来であればルークと惹かれ合い、物語の展開を引き出す狂言回し的な役割も負ったキャラクターなのであるが、実はデステニー自身には夢があった。それは身寄りのない子どもたちのために、孤児院を設立することである。その夢に対し、ナツ子は第3話で自身の手で孤児院を設立する選択肢をさらりと提案する。さらにデステニーがヴォイドに襲われるという窮地に、ナツ子は『タイガーマスク』(1968年)からインスパイアされたと思われるサーバルキャットマスク4を描く。結果デステニーは助けられ、その強さに憧れ、マスクを被り、自らの身体をパンプアップするに至るのだ。以降の彼女はおよそヒロインには見えない筋骨隆々とした身体で孤児院を切り盛りする、独立した女性として描かれるようになる。

メメルンも、ナツ子の後押しで変化するキャラクターの一人だ。彼女は長命なエルフ族であり、長きにわたり社会の栄枯盛衰を見てきており、多くの別れを経験してきた。第4話ではその無常観から、彼女がヴォイドを崇拝するヴォイド教に関わっていたことが明かされる。そして儀式によって自らヴォイドに変身し、世界を破滅へと導こうとする。それに対し、ナツ子はメメルンの「心を躍らせるような」表象として、女性向けアイドルアニメに登場するような男性アイドル、超実在イグジストを描き出す。メメルンはイグジスト、つまりキャラクターという死ぬことのない空想上の存在に魅力を感じ、それを「推す」ことに生きがいを見出すことで、ヴォイド教の活動から距離を置くようになる。

そして勇者であるルークもそんなナツ子に心を惹かれ、第8話では恋心を自覚し、告白するに至る。このように、ナツ子の行動によって周囲の人物たちは『滅びゆく物語』とは異なる選択を行い、未来を変えていく。このように『全修』の序盤から中盤までは、各キャラクターたちが自らの欲求に基づいた多様な自己決定を行う、荒唐無稽で痛快な群像劇になっていると言えるだろう。しかし、それによって外れていく本来の筋書きは、再度破滅へと押し戻されていく。劇中では『滅びゆく物語』の監督である鶴山亀太郎が鳥の化身となって「無駄だよ」とささやき続けるが、すでに決定している物語とナツ子との対決が、終盤に向かうにつれ焦点化していく。

その際に鍵となるのは、ナツ子の成長である。それはどのように成し遂げられたのか。彼女は劇中でアニメ史を参照したキャラクターを描き、敵であるヴォイドを撃退していた。しかし第9話において、そのヴォイドがナツ子の描いたキャラクターに擬態した姿で襲撃してくる。敵に塩を送るような形になっていたことにナツ子は気付き、『滅びゆく物語』の動かしようのない破滅という結末に、戦意を喪失してしまう。そして第10話でルークの守護獣であるユニコーンのユニオとともにヴォイドに飲み込まれ、『滅びゆく物語』と現実世界の中間とでもいうべき時空に迷い込んでしまう。一方、劇中では愛するナツ子が取り込まれてしまったことなどによるストレスでルークは自暴自棄になり、実は彼自身が世界を滅ぼす存在だったという設定通り、超空洞ヴォイドに変身してしまう。

異空間をそれぞれさまよっていたナツ子とユニオであるが、ユニオはナツ子を見つけ、彼女の描く絵が好きなことを告げ、自信を取り戻すよう呼びかける。そのアニメーターとしての、つまり職業人としての評価にナツ子は心を開き始め、そしてその絵の上達が小学生のころからルークへの愛情によって支えられていたことを自覚することで、ルークが死んでしまう物語の結末を変えようと、もう一度『滅びゆく物語』の世界に戻っていく。そしてその最後の闘いにおいて、ナツ子はアニメーターとしてルークを描き出し、超空洞ヴォイドに挑み、勝利を収めるのである。『全修』の結末は、このように二次創作とも言えるキャラクターが本来の物語を打ち砕くものとして締めくくられていく。

だがそのような「キャラクター」重視のラディカルさは、そのハッピーエンドによって相対化されていたようにも思う。最終12話で『滅びゆく物語』監督の鶴山は「ハッピーエンドだけがエンタメだと思うなよ」と吐き捨てこれについて一定の留保を与えているが、『全修』は後半にかけてナツ子の恋心の自覚にフォーカスが定められることで、「ラブコメ」として明快にまとめられていた。超空洞ヴォイドを倒したあと、ナツ子はルークに想いを告げ、映画『初恋 ファーストラブ』を完成させるために現実世界へと戻り、映画を大ヒットさせる。このような結末が結果的に、『全修』をラブコメを推進力とした「行きて帰りし」王道ファンタジーにしてしまったのではないだろうか。

そう考えるとナツ子が現実世界で制作中の映画が『初恋 ファーストラブ』というラブストーリーだったのは、ルークへの想いを表明することで、そのまま人間性とアニメ監督としての成長を同時に成功させるための設定ともとれる。もちろんこうした工夫は、全12話1クールのアニメを明快にする落としどころとして機能した。しかし、そうした一見上手くいっている脚本上の整理によって、私が冒頭に触れた「ジャンル的約束事の裏をかく」作品としてのディテールを、アニメというメディアへの自己言及として作品の批評性に深く関わらせることができなくなってしまったのではないだろうか。批評家の宇野常寛は、『全修』が『滅びゆく物語』をバッドエンドにした監督の鶴山という「作家」に対する挑戦の物語であるにもかかわらず、それを前景化させなかったことに対して不満を述べている5。鶴山は富野由悠季のような、わかりやすいハッピーエンドを避けてきた作家主義的アニメ監督の象徴だ。同作はアニメにおける作家主義に対する回答が、キャラクターへの愛着であるがゆえに、二次創作との差異を説明しづらくしてしまっていると言えるだろう。

このような隘路にどう対処するかは、現代のアニメの一つの課題でもある。例えば鶴巻和哉が監督した最近の話題作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』(2025年、以下『ジークアクス』)を思い出そう。同作も『全修』同様、アニメの歴史を参照した作品として話題を呼んだ。『ジークアクス』はテレビアニメ『機動戦士ガンダム』(1979~1980年、以下『ガンダム』)のキャラクターデザイン、レイアウトや音響などを徹底的に模倣し、物語も『ガンダム』という正史では実現しなかった世界線の架空戦記という内容だった。『ジークアクス』はその二次創作的側面を全面的に受け止めながら、デザインやカルチャーを総動員し、オルタナティブな物語と価値を獲得することを目指した作品だった。その内実についてここでは深く立ち入らないが、そこには『ガンダム』というアニメを相続し、どのように受け継いでいくのかということに対する回答があった。

もちろん『全修』の場合はその対象がアニメ全般になってしまうため、明確なアンサーを返すハードルはもちろん高い。しかし同作の監督である山﨑みつえは過去に『マジきゅんっ!ルネッサンス』(2016年)という乙女ゲーム的な作品や、煽情的な身体描写を含む『ダンベル何キロ持てる?』(2019年)を監督している。このことを踏まえると山﨑は男女それぞれをターゲットとしたアニメの演出にも精通しているはずであり、実際『全修』の中盤まではアニメというユニバースからさまざまなキャラクターや演出を取り出していた。だからこそそのような資源〈アーカイブ〉を総動員して、作家主義を打倒するという結末も見てみたかった。

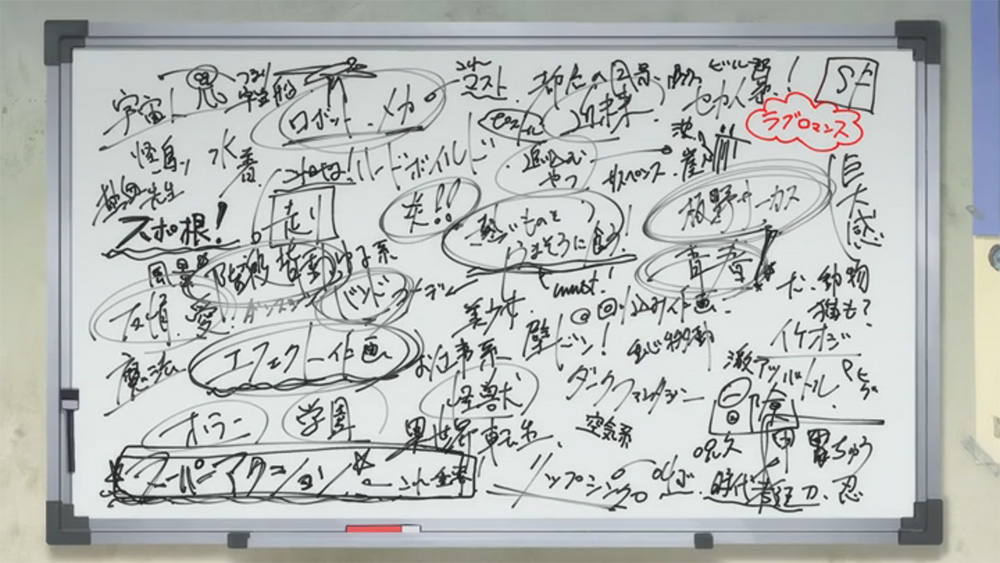

アニメが監督一人の手によってつくられるものではないことは、同作のなかにも象徴的に示されている。それは第7話でナツ子が高校生のころに参加した大学のアニメーション研究会の学園祭で上映するミュージックビデオの内容について説明される場面だ。ここでは島本和彦のマンガ『アオイホノオ』(2007年~)の主人公、焔燃をオマージュした蒼井三郎がボイスオーバーで制作経緯を話しているが、ホワイトボードにはミュージックビデオに入れたい要素がびっしりと書き込まれている。そこには「ロボット、メカ」といったジャンルを示すものもあれば、「イケオジ」というキャラクターに関するものや、「壁ドン」という演出や「回り込み作画」といった技法までカテゴリーに関係なくアニメに関する用語が書かれている。これらについて最終的な判断を下すのは監督であるが、実際の作業はキャラクターデザイナーやアニメーター、声優、撮影などに分担される。

私はこのホワイトボートが、アニメという世界の地図のように見えた。それぞれのエレメントは島であり、それらが群島となってひしめき合っている。ここから想起されるのは、かつてエドゥアール・グリッサンがかつてカリブ海の社会や文化を論じるにあたって、この地域に生きる定住モデルとは異なる人々の思考を二つに分けたことである。一つは征服などの目的意識がある、直線的な「矢のノマディズム」であり、もう一つは非直線的で関係性を重視しながら移動する「巡回のノマディズム」だ6。あらためて考えると、『全修』という作品は雑多で、多様な欲望を表現してきたアニメという群島を巡回する物語だったと言えるのではないだろうか。その軌跡が、いかにジャンルという枠組みに規定されていたのかをここまで述べてきた。バッドエンドをハッピーエンドに反転したその結末は、表現としてのアニメを今後「滅びゆく物語」にしないためのメッセージだったのかもしれない。

脚注

参考資料

飯田一史『ウェブ小説の衝撃 ネット発ヒットコンテンツのしくみ』筑摩書房、2016年

アナイス(ANAIS)「『全修。』は何を描き、何を“修正”したのか? アニメに“救われた”者を再び救う」リアルサウンド映画部、2025年3月26日、https://realsound.jp/movie/2025/03/post-1969389.html

てらまっと「『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』と模擬的な戦後――マチュはいかにして“正史”を乗り越えたか」KAI-YOU Premium、2025年7月18日、https://premium.kai-you.net/article/936

「冬アニメ『全修。』スタッフ連載インタビュー第三回:キャラクター原案・世界観設定担当・辻野芳輝さん|使われなかったアイデアも多いですが、世界観作りにおいては無駄ではなかった」アニメイトタイムズ、2025年1月25日、https://www.animatetimes.com/news/details.php?id=1737506832

※URLは2025年11月20日にリンクを確認済み