野村 崇明

アニメーション作家である榊原澄人と詩人である中尾太一の二人展「子どもたちの霊歌-Spiritual Songs of the Children-」が、2025年5月31日(土)から6月21日(土)の会期で、東京・日本橋のギャラリーYUKI-SISにて開催されました。異分野ながら交流のある二人の世界観が交差する展示を読み解きます。

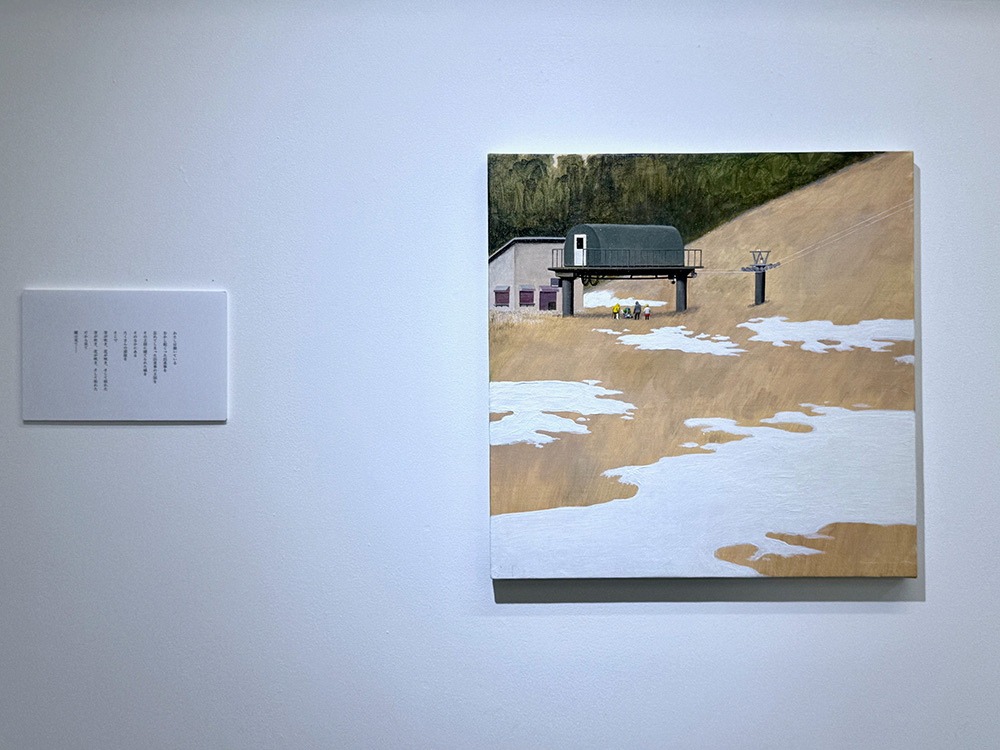

「子どもたちの霊歌-Spiritual Songs of the Children-」では、榊原澄人の制作中のアニメーション作品『子どもたちの霊歌-Spiritual Songs of the Children-』の原画およびドローイング9点とともに、同展のために書き下ろされた中尾太一の詩「子どもたちの霊歌」が展示され、また会場内の別室では榊原澄人のアニメーション作品『Flow』(2005年)、『É in Motion No.2』(2013年)、『飯縄縁日』(2021年)の3作も上映された。

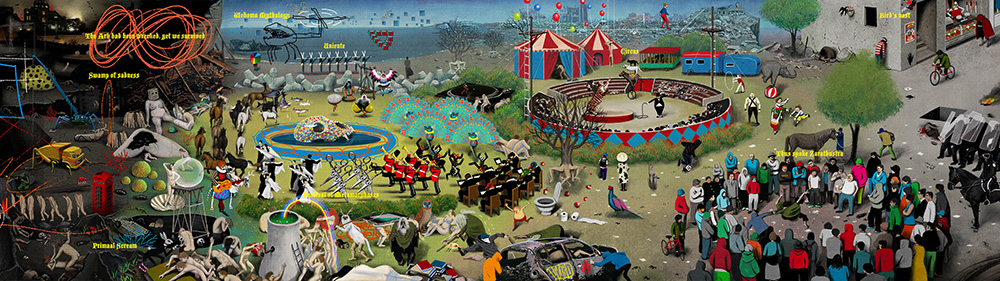

榊原澄人は世界的に知られているインディペンデント・アニメーション作家であり、国内外のさまざまな映画祭での受賞履歴がある。2022年には『飯縄縁日』が世界三大アニメーション映画祭の一つであるオタワ国際アニメーション映画祭で、ベスト・ノンナラティブを受賞したことも記憶に新しい。中尾太一も2000年代以降に登場した現代詩人のなかで最も重要な作家の一人と目されている詩人であり、『ナウシカアの花の色と、〇七年の風の束』(書肆子午線、2018年)で第10回鮎川信夫賞を、『フロム・ティンバーランド』(思潮社、2024年)で第40回詩歌文学館賞を受賞している。異なる分野のトップランナーである両者は現在、長野県内に居を構えており、長年にわたる親交がある。

同展の制作プロセスとしては、まず榊原のドローイングや制作中の作品についての話を基にして、中尾が「子どもたちの霊歌」と題される詩をつくる。その上で中尾が榊原のドローイングの展示順を決定し、それらと並列させる形で詩を再構成して展示している1。つまりドローイングと詩が展示されている空間は榊原の世界観を基にした中尾の世界であり、会場の導線としてはそのような空間を経た後に、榊原の作品を鑑賞するという流れになっている。

最初に展示されているのは、《国道38号線》(2025年)と題された絵画だ。頭に鹿の角が生えた人物が車のヘッドライトに照らされ、恥ずかしそうに身をよじっている様子が描かれている。横には中尾の詩の断片として「これは、ものがたり」という言葉が添えられている。ここで語られている「ものがたり」とは、例えば接続詞を用いて、出来事を因果や時系列に沿って並べた散文的な物語ではない。日本のものがたりの源流の一つには、琵琶法師による平家語りに代表されるような、死者や自然物の霊魂を語り手に憑依させて行われる「霊(もの)がたり」があり2、ここで語られている「ものがたり」はそのような流れを汲んだものとみなすべきであろう。

中尾の「子どもたちの霊歌」は、「わたし」が「あなた」に向かって語りかけるという抒情詩の形式を取っている。「霊がたり」も、語り手(わたし)が霊魂(あなた)に語りかけ、彼らの言葉を聞き語るという形をとる。ここで注意しなくてはならないのが、「霊がたり」は共同体の祭祀を執り仕切る天皇への捧げ物として行われていたことだ。「霊がたり」の「わたし」は、「あなた(霊魂)」の力を収奪し、共同体のために捧げる存在であって、死者や自然物たちの生の声を拾い上げる存在ではない。「わたし」という一人称の抱えるこの問題は、実は近代以降の日本語詩にも見出せる。

そもそも日本近代文学の「わたし」とは、国民国家という共同体の一員としての「わたし」を指す言葉であり、何物とも区別されるオリジナルな私のことを指す言葉ではない3。現に日本語詩における一人称を解体するような実験は、国家権力に対する批判として機能していたし、また震災や敗戦などによって従来の共同体の自明性が揺らいだ際には、主体性の危機が問題となっていた。だからこそ一人称を用いて書かれた日本語詩において、生者たちの共同体の外側にいる存在を、共同体内の論理によって収奪せずに扱うことは、困難な試みであった。

再度《国道38号線》に目を向ければ、そこに描かれているのが、擬人化された動物ではなく、人間と動物とが混ざり合った存在であることが目にとまる。走行する車に照らされて動物的な危機を感じるのではなく人間的な恥を感じてしまう存在は、動物ではないが、しかし姿形からして人間でもない。中尾はこの絵画に「ものがたり」という言葉を添えることによって、生きている人間だけの共同体とは別の地点、すなわち人間と人間ならざるものが絡み合ったところから「わたし」に語らせ、霊魂を扱おうとしているように見える。もちろん言語がそもそも人間のものである以上、そのようなことは不可能だ。では中尾はいかなる方法を用いて、この不可能性に立ち向かうのか。

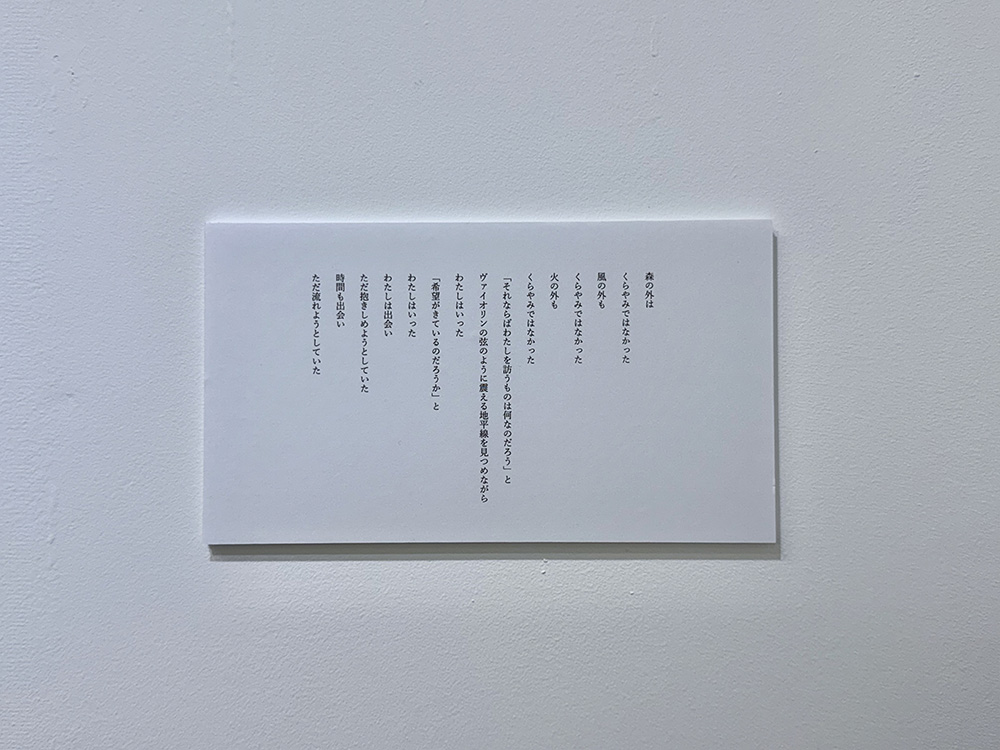

次に展示されているのが《綾線》(2025年)である。右下に山の尾根が描かれ、その上の空がうねうねと歪み、青や赤や黄や肌色といった配色によって、いったいどの時間帯の空なのか、そもそも空なのかもわからないようになっている。この絵画に添えられた詩は、ほとんど同じ形式を持った3連の行分け詩であり、それぞれの連に出てくる言葉は後の詩行においても繰り返されている。ここで注目したいのは3連目の「話して/(中略)/わたしの/終わりのない1日のことを」というフレーズだ。これから語られる内容が「わたし」の過去であることを示したフレーズであるが、奇妙なのは、それを聞き手である「あなた」に語らせようとしている点である。後の詩行を見ても語り手は一貫して「わたし」のままであることから、「わたし」は語り手の交代を望んでいるのではない。ここで目されているのは、「わたし」が語っているという事実がそのまま、聞き手の「あなた」が語っていることでもあるという、「わたし」と「あなた」の混濁だ。

補助線を引けば、20世紀の文学理論に決定的な影響を与えた言語学者のエミール・バンヴェニストは、言語を「わたし」と「あなた」によるコミュニケーションとして規定している4。言語を用いるためのルールや読解のコードが先に存在し、コミュニケーションはその産物だと考えるのではなく、そもそも言語自体が原理的にコミュニケーションであるとバンヴェニストは考えているのだ。これは特定の語り手と聞き手がいる場合に限られない。三人称を主語とする小説であろうと、あるいは独り言であろうと、言説は常に聞き手としての何者かを前提としている。バンヴェニストはまた、言説の主体としての「わたし」も、言説以前には存在せず、わたしという人称代名詞によって名指されることによって生成すると考えている。つまり「わたし」の存在も言葉もその条件として、「あなた」の存在を含み込んでいる。「わたし」の言葉が十全に伝わるとき、その条件としての「あなた」の存在は忘れ去られ、「わたし」の意味のなかに収奪されてしまうだろう。だが「子どもたちの霊歌」は「わたし」と「あなた」を混濁させることで、意味が伝わるときには忘れ去られてしまう境位、すなわち「わたし」の言葉の条件にある他者を析出させようとしているのだ。

既存の共同体の一員としての「わたし」は、共同体の外にいる存在を収奪せずに扱うことはできない。しかし「わたし」の言葉の忘れ去られたところには、条件としての「あなた」への開けがある。「子どもたちの霊歌」は、この意味以前の開けを露呈させることによって、既存の共同体とは異なる共同体を編み直そうとしている。

例えば《黄色い部屋》(2025年)においては、人間と共に2匹のクマが描かれている。1匹は森の中で横を向いて、鑑賞者によって見つめられる客体として描かれており、もう1匹のクマは椅子に座り、鑑賞者の方を向いている。この絵画に添えられた詩は、「来ている/わたしが食べられる季節が」という不穏な2行から始まる。人間についての言説は、しばしば人間を自然から離脱した文化的な存在として語るが、ここでは人間が自然の循環のなかにとらえられ、自然や動物を一方的に食べる存在ではなく、食べられることもある存在として扱われている。

ただしここで注意しておきたいのは、これが単なる自然への回帰ではないということだ。《黄色い部屋》には鑑賞者に一方的に見られるクマが描かれており、そこには人間的な眼差しが温存されている。「子どもたちの霊歌」で目指されているのは、言語を用いる人間が、その条件を見つめ直すことによって、人間ではないものとの紐帯を結ぶことだ。だからこそ、「子どもたちの霊歌」には「わたし」を曖昧なものにしたり、「わたし」の記憶を裁断したり、どこかからやってくるものを迎え入れたりするというモチーフが頻出する。それらは「わたし」の同一性を揺らがせ、「わたし」の言葉の意味に隠れた「あなた」への開けを垣間見せる。自然や死者といった他者を呼び込むための余地は、この「あなた」への開けにおいて見出される。

この展覧会は、中尾のつくり出す以上のような世界を経由した後に、榊原の過去作を観ることを求める。上映された『Flow』『É in Motion No.2』『飯縄縁日』の3作はどれも絵巻物のような形式で、ループする動きのユニットが複数組み合わされた作品であり、しばしば単線的な人間的時間を引き裂く、循環する時間を描いた作品とみなされている。また、人間のみならず自然物や無機物、天狗やひょっとこといった神的な存在が混じり合い、互いにメタモルフォーゼし合う展開は、民俗学者の柳田國男が『日本の祭』(弘文堂、1942年)で述べたような、古代の祝祭的空間を思わせる。しかし中尾の「子どもたちの霊歌」を経たあとに観ると、また別の細部が印象的に浮かび上がってくる。

例えば『É in Motion No.2』の冒頭に現れる燃えている家というモチーフや、冒頭と最後に現れる地獄を思わせる暗闇。あるいは『飯縄縁日』に現れる、祝祭に参加できない存在。榊原が描く古代や自然は、人間が還ることのできる故郷ではない。むしろ帰るべき家は燃え、世界は暗闇の中に浮かぶ泡沫の夢のようになっている。この2作は、榊原の記憶や心象風景に、生まれ故郷の北海道や居住している長野の景色が混ざり合った風景を描いているパーソナルな作品なのだが、中尾の「子どもたちの霊歌」を経由した後では、その私性の寄るべなさや記憶の不確かさにこそ目がいってしまう。しかしそのような「わたし」の揺れにおいてこそ、何か他なるものがやってくる余地があるのであろう。例えば『É in Motion No.2』で描かれる漂着した鯨には、そのような希望の片鱗を見て取ることができるのではないだろうか。

脚注

information

榊原澄人+中尾太一「子どもたちの霊歌-Spiritual Songs of the Children-」

会期:2025年5月31日(土)~6月21日(土)12:00~19:00

※日曜、月曜、6月3日(火)休廊

会場:YUKI-SIS

入場料:無料

http://yuki-sis.com/exhibitions_20250531_sakakibara_nakao.html

※URLは2025年9月24日にリンクを確認済み