タニグチ リウイチ

『赤毛のアン』(1979年)や『火垂るの墓』(1988年)、『かぐや姫の物語』(2013年)といったアニメーションの名作を送り出した高畑勲監督の仕事を集めた展覧会「高畑勲展―日本のアニメーションを作った男。」が、2025年9月15日(月・祝)まで東京都港区の麻布台ヒルズ ギャラリーで開催しています。原作をどのように映像化するかを細かく考えたノートや、ともにスタジオジブリを立ち上げることになる宮﨑駿監督がアニメーターとして描いた原画などが並んでいて、世界が認める傑作群がどのように生み出されたのかを見て取れる展覧会です。

『アルプスの少女ハイジ』(1974年)というテレビアニメーションがある。高畑勲が総監督を務めた作品で、アルプスの雄大な自然の中を元気いっぱいに走り回るハイジという名の少女を描いて、日本はもとより舞台となったスイスでも人気となっている。原作はヨハンナ・シュピリによる児童文学だが、高畑はこれを1年に及ぶシリーズにするために構成を錬った。

展覧会場の解説によれば、アルプスでのハイジのシーンが、アニメーションでは原作よりはるかに多くシリーズ全体の3分の1を使って描かれているという。ハイジの成長をじっくりと描こうとしたからで、結果的にアルプスのシーンが長くなるため、高畑はリアリティを持たせようとヤギの生態からチーズのつくり方まで細かく設定をつくり込んだ。こうした探究が、視聴者に自分もハイジが生きているアルプスの自然の中に入り込んで、いっしょに成長していく気持ちを与えて作品にのめり込ませた。

日本のNetflixで配信されることが決まって話題となった『火垂るの墓』(1988年)では、野坂昭如の同名の小説をコピーしてノートに切り貼りし、メモ書きやコンテのイメージを書き加えながら映画としてのストーリーを組み立てていった。結果、主人公の清太を通して戦争に対する想像力を観客に持ってもらおうとする映画になった。ラストシーンに幽霊となった清太と節子が現代の日本を眺めるシーンを加えたのも、そうした意図をより強く感じてもらうためのものだったという。

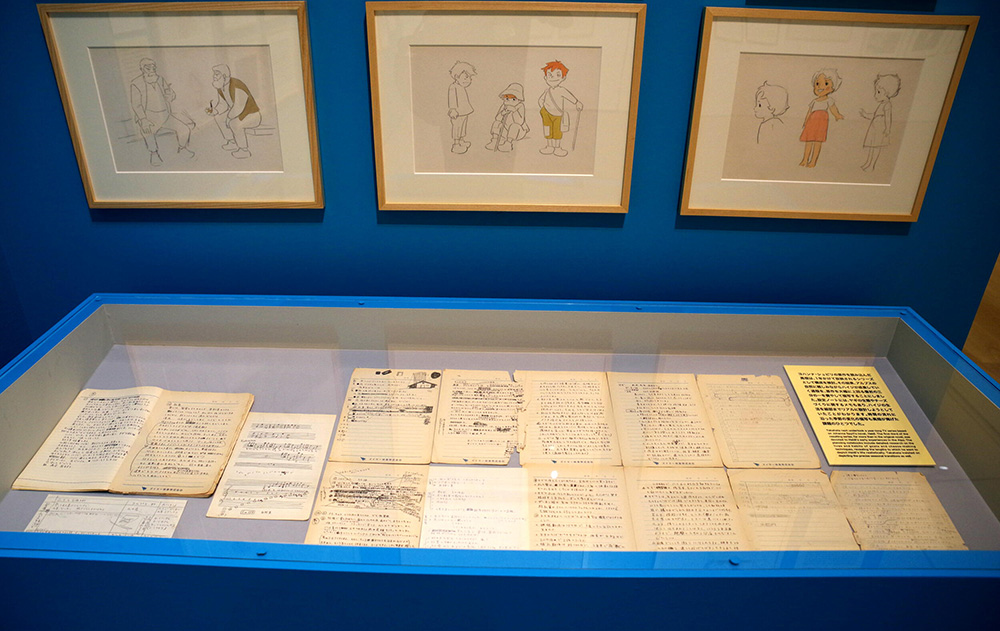

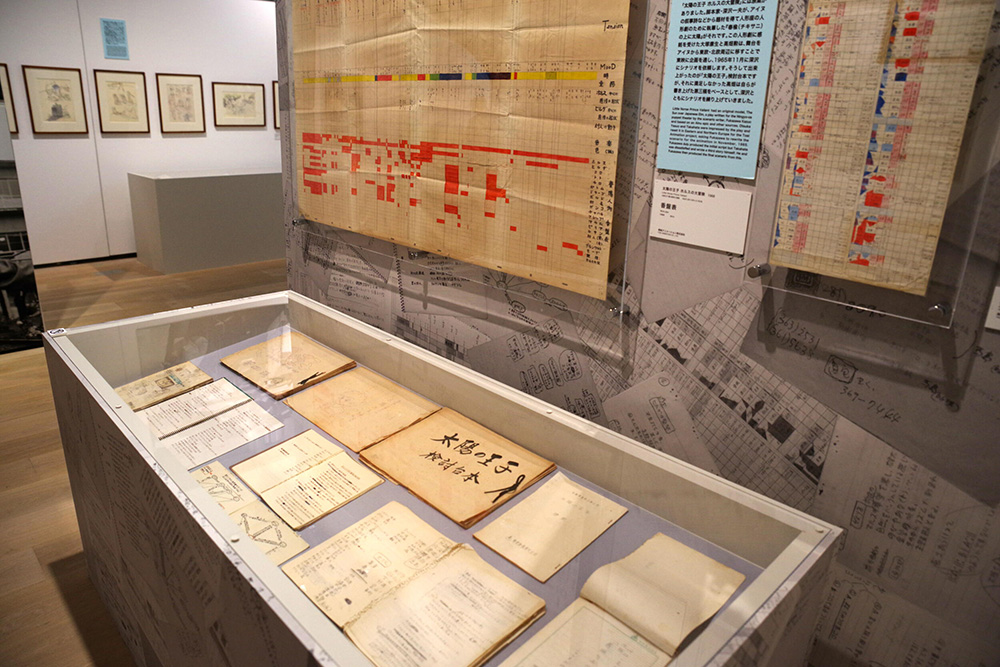

『赤毛のアン』(1979年)では、原作の上で起こることを正確な時間軸の上に置き直した図をつくったり、アンが暮らす場所の地図やクラスメートの一覧もつくったりして脚本を練っていった。こうした高畑の作品をつくるにあたっての緻密な検討は、最初の監督作品となった『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968年)の頃から行われていたものだ。

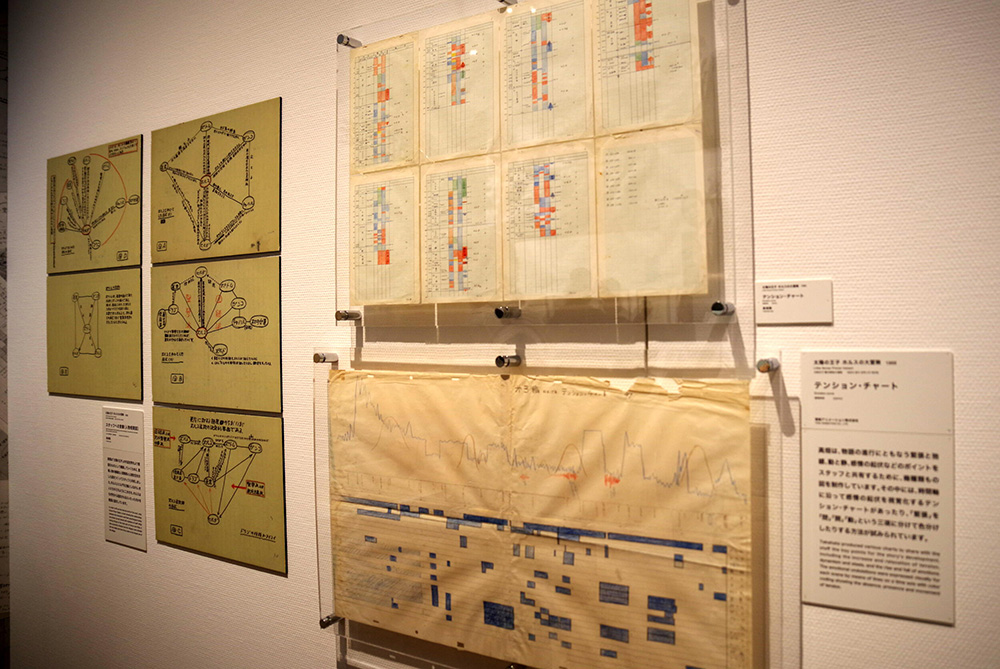

展示品には、脚本のための準備ノートがあり、詳細なメモもあって設定づくりに力を入れていたことがうかがえる。作品のバックグラウンドをスタッフにも共有してもらおうと、登場人物たちの関係性を図で表してコメントを添えたものや、登場人物たちのテンションがどのように推移するかを図表で示したものもつくって貼り出した。

集団作業となるアニメーションの制作では、演出家の意図がスタッフの隅々にまで行き届かず、不本意な映像になってしまうことが起こる。高畑が緻密な設定をつくってスタッフに共有してもらったことからは、自分が思い描いている作品にするために、やれることはすべてやろうとした高畑の完璧主義的なスタンスを感じ取れる。予算の関係で作業が滞ったとき、対応策を挙げて製作会社を考証した時のメモなどは、監督として作品に責任を持とうとする高畑の責任感や意思の強さを今に伝えるものだろう。

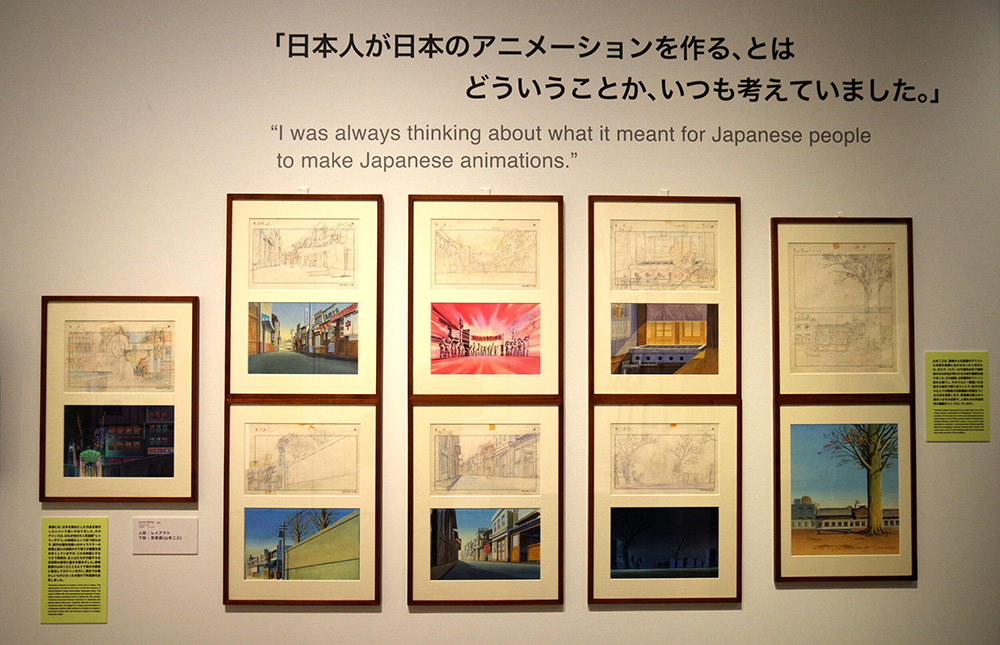

こうした設定や検討の作業を経た上で、出来上がったストーリーに合わせてさまざまな絵が描かれることでアニメーションは映像として世に出る。絵コンテや設定、レイアウト、絵コンテ、背景美術といった絵だ。展覧会には作画関係の資料も豊富に展示されていて、アニメーション好きや実際に絵を描いているアニメーターにとっても、見て楽しく学びも得られるものとなっている。

高畑作品は特に、同じアニメーション監督として『風の谷のナウシカ』(1984年)などをつくり、『千と千尋の神隠し』(2001年)と『君たちはどう生きるか』(2023年)で米アカデミー賞を獲得した宮﨑駿監督が、アニメーターとして参加していたことでも知られている。展覧会場には、宮﨑が『パンダコパンダ』(1972年)や『アルプスの少女ハイジ』、『赤毛のアン』で手掛けたレイアウトが展示してあって、キャラクターの表情やカメラワークなどから、そのシーンに最適な絵をつくり上げようとしていたことがわかる。

小田部洋一も高畑作品では重要なクリエイターの一人で、『太陽の王子 ホルスの大冒険』で原画を描き、『アルプスの少女ハイジ』や『母を訪ねて三千里』(1976年)、『じゃりン子チエ』(1981年)ではキャラクターデザインを担当した。展覧会では、短いおさげ髪だったハイジの初期のデザインが、ボーイッシュな髪型になって元気さが増していく様子を見て取れる。アニメーションにとって顔ともいえるキャラクターも、さまざまな試行錯誤を経て決定していることがわかる展覧会構成だ。

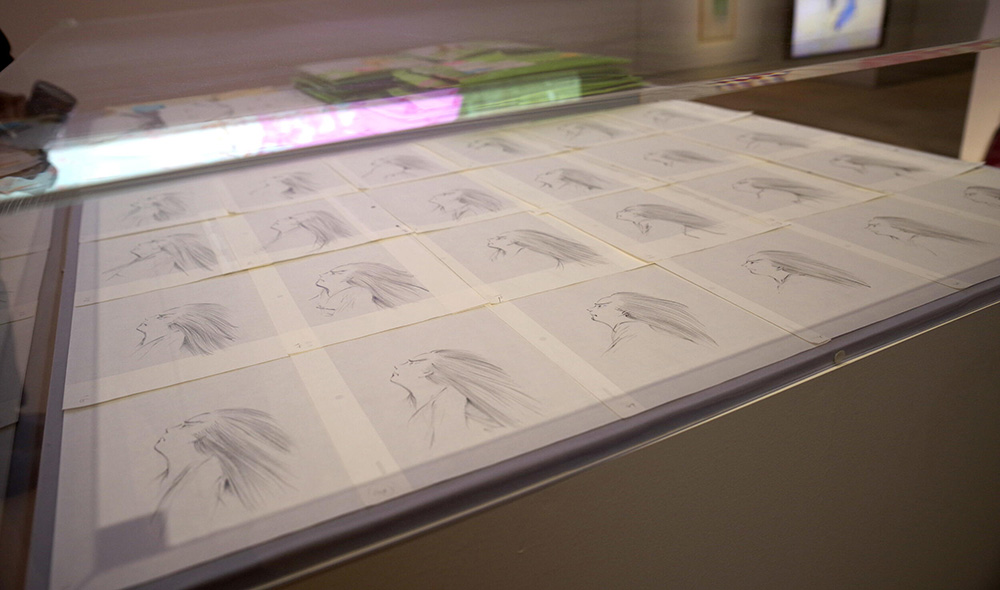

アニメーションは動きも重要になる。展覧会では、高畑にとって最後の監督作品となった『かぐや姫の物語』(2013年)で、主人公のかぐや姫が激しい勢いで走って行く有名なシーンの原画を並べて、1枚1枚がどのように描かれ、それがどう変化していくのかを見られるようになっている。このシーンを担当したのは、日本を代表するアニメーターの橋本晋治。定評のある動きの見せ方を買われて最重要のシーンを任された。

新しく発掘されたものとして、「エヴァンゲリオン」シリーズを生み出した庵野秀明監督が、『火垂るの墓』に参加していたときに手掛けたレイアウトが展示されている。清太の父親が乗り組んでいた重巡洋艦摩耶を描いたもので、確かな線で表現された艦艇の質感にアニメーターとしての腕の高さを見て取れる。このレイアウトを元に制作され、樋口法子によってハーモニー処理されたセル画を並べて置くことで、原画がどのようにして目で見るアニメーションの絵になっているかを示しているのもユニークな試みだ。

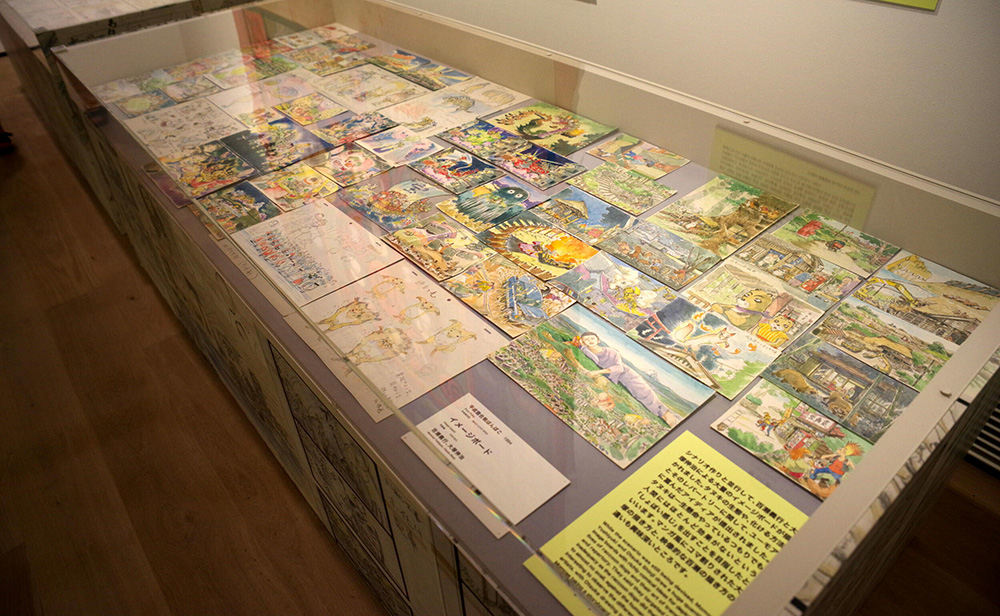

アニメーションをつくるにあたって描かれ、映像の雰囲気を決めていくイメージボードもさまざまな作品のものを展示している。『火垂るの墓』については、キャラクターデザインも務めた近藤喜文や、『おもひでぽろぽろ』(1991年)では場面設計、『ホーホケキョ となりの山田くん』(1999年)では絵コンテ・場面構成・演出を担当する百瀬義行が手掛けたイメージボードを展示。現在から80年ほど前の日本で繰り広げられた物語を、どのように見せようとしたかを確認できる。

百瀬のイメージボードは、『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994年)のコーナーにも登場。大塚伸治と二人で描いたイメージボードは、映像をイメージしたような百瀬の絵と、マンガのようにコマ割りもされて物語の雰囲気が伝わってくる大塚とで違いがあって、クリエイターたちの表現にもさまざまなものがあることがわかる。

アニメーションの舞台を描く美術については、『母をたずねて三千里』(1976年)、『セロ弾きのゴーシュ』(1982年)で美術を手掛けた椋尾篁、『火垂るの墓』『じゃりン子チエ』を手掛けた山本二三や、『平成狸合戦ぽんぽこ』で美術監督を務めた男鹿和雄のものが並んでいる。『じゃりン子チエ』で舞台となる大阪の下町を描くため、高畑と山本が現地に泊まり込んだエピソードからは、リアルさを求める高畑の気質とそれに付き合うスタッフの熱量が感じ取れる。

貴重なものとしては、テレビ朝日系列で今も放送が続く『ドラえもん』(1979年~)のアニメーションについて高畑が書き、原作者の藤子・F・不二雄に見せて再度のアニメーション化の許可を得た企画書を展示。その後40年以上にわたってテレビと映画で子どもから大人まで楽しませているシリーズの発端に、高畑の貢献があったことがわかる。ユニークなところでは、若い頃の高畑が宮﨑や小田部らと撮った写真も入り口に飾られていて、後々まで続く関係の源流を確かめられる。

展覧会場外のミュージアムショップでは『平成狸合戦ぽんぽこ』をはじめ高畑作品にちなんだグッズを多数用意しているほか、カフェでは『パンダコパンダ』をモチーフにしたメニューを提供。高畑作品を見るだけでなくグッズとして手に入れ、料理やスイーツとして味わうこともできる楽しい展覧会になっている。

information

高畑勲展―日本のアニメーションを作った男。

会期:2025年6月27日(金)〜9月15日(月・祝)10:00~20:00(最終入館19:30)

※6月27日(金)~7月18日(金)の火曜・日曜は10:00~17:00(最終入館16:30)

会場:麻布台ヒルズ ギャラリー

入場料:一般2,000円、専門・大学・高校生1,700円、4歳〜中学生1,400円

主催:麻布台ヒルズ ギャラリー、NHK、NHKプロモーション

https://www.azabudai-hills.com/azabudaihillsgallery/sp/isaotakahata-ex/

※URLは2025年9月5日にリンクを確認済み