秦 亮彦

企画・ファシリテーション:一條 貴彰

映像・音楽・ストーリーテリングなどの総合芸術であるゲームは、大型作品では数百人が関わり、各分野のプロフェッショナルが連携しながら作品がつくられます。完成した作品としては見えにくくなる各分野の工程や発想を、制作者の声で紐解く本シリーズ。今回は個人制作のゲームにフォーカスし、新世代のアドベンチャーゲーム開発者であるKazuhide Oka氏、Lizardry氏にお話をうかがっています。ゲーム制作のきっかけや作品の成り立ちについて語られた前編に続き、後編ではビジュアルやサウンドといった要素やプレイヤー層、マーケティング面など、シーンの今をお話しいただきました。

連載目次

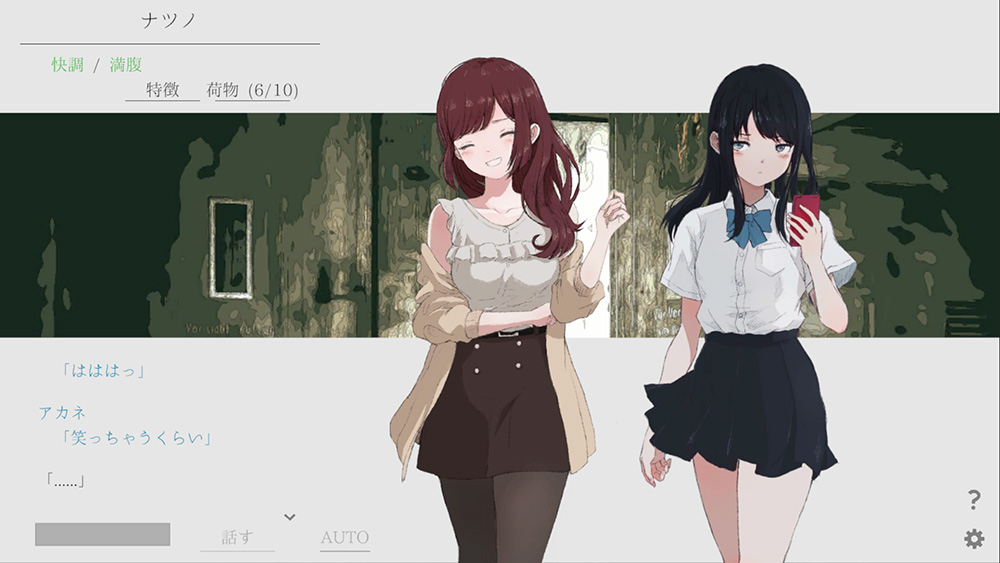

――次にビジュアルの話をさせてください。『7 Days to End with You』(2022年)の色合いや色彩感覚は、Lizardryさんの作品らしいと思うんです。一方Okaさんの作品だと『ナツノカナタ』(2021年)はきれいな映像に加えて舞台背景としての廃墟や独特の感じ、色味があるように感じられます。お二人はビジュアル面において、それぞれの表現にどうやってたどり着いたのでしょう。

Oka 僕がつくっているゲームは、言葉で表現できない独特の雰囲気を持っています。荒廃感や爽やかさ、ちょっと寂しい感じは、生まれ故郷である尾道の影響だと思います。尾道は今は観光地なんですけど、昔ながらの雰囲気が残っている港町で、海があって、手前に古い街が並んでお寺があって、古い路地がいっぱいあってといったところで。海風の爽やかさとか路地がちょっと寂しかったり、ちょっと怖かったりする感じが源流にあるんじゃないかなと。

Lizardry 尾道に行ったときに『ナツノカナタ』みたいだと思いました。空気感が独特な街で古い建物もありますし、戦時中は造船所があって。実は私の祖父がそこで働いていたり、妻が住んでいたので、つながりも少しあるんです。あと、尾道はたくさん文学者を排出している街でもあるので、情緒を感じる街だなと思っていて、後からOkaさんの作品が尾道にゆかりがあるとお聞きして、すごく納得しました。

――故郷の街が自分の世界観にリンクしているのですね。Lizardryさんの作品も色彩や色調、アイコンに独特のテイストを感じます。キャラクターはピクセルアートでよいのでしょうか。

Lizardry 私のアートは好みを優先しています。何の影響があったのか自分でもわからないんですが、みなさんが感じているのは色のパターンで、ドットの描き方とか影の入れ方とかじゃないと思うんですよ。

――そうですね。色彩感覚や暖色系の使い方が特徴だと思います。

Lizardry 本当に単純な好みですね。もともとイラストの畑の人ではないので、『7 Days to End with You』をつくるときに頑張ってイラスト制作をしたんですけど、趣味でちょっと描けたらいいぐらいのレベルだったので、『7 Days to End with You』のときに納得いくまで描いて、『Refind Self』(2024年)をつくったときはずっと描き続けて上達していった感じでした。色彩については、特に影響を受けたモチーフはないです。いろいろなところから影響を受けて好みが形成されていると思います。

Oka Lizardryさんに聞きたいのですが、色数を絞ったドットの表現はつくり始めるときから決めていましたか。

Lizardry 実は『7 Days to End with You』は結構色数があるんですよ。でも、絞っているのかな。『Refind Self』のときは最初絞ろうと思っていたんですけど、好みで調整していったらこうなったみたいな感じです。

Oka それは天才的ですね。色数を絞ったドット絵は強い印象を残すのでやりたいんですけどね。

――続いてゲームの物語の部分について。『ナツノカナタ』は古いPCが登場し『Refind Self』も作中にソフトウェアが出てコンソール画面もあって、ガジェット感が共通項かもしれないと感じました。作中にPCがあるのは好みなのでしょうか。

Oka これは……受けそうだったからです(笑)。『ナツノカナタ』はゲームの上に小説的な表現をして、小説を読んでいるような体験を生み出すのが目的ですが、文字をずっと読んでいるわけにはいかない。それでテキストを自分で入力する仕組みを思いついたんです。文字でやりとりをする方が合っていると思って。最初は対話ではなくてコマンド入力で遊ぶものを想像していたんですが、『ナツノカナタ』の世界観をつくっていく上でそれが合わなかったんです。じゃあ対話をしていることにして、通話しているツールがあるだろうと考えていった末に「古いPCがある」ということになりました。

――どうやってゲームとして成り立たせるかを考えていったのですね。

Lizardry 実装理由も結構ロジカルに採用されているところがあるんだなって思いました。

Oka 僕は新卒から6、7年ぐらいゲーム会社でコンシューマーゲームのプログラマーとして働いていたので、考え方はエンジニアなんですよ。最初の着想は雰囲気からスタートするんですけど、そこからは何をつくってもいいはずなのでロジカルに組み立てていきますね。

――システム側からつくってゲームとしての世界観を構築していく方法と、ゲームの世界観を軸に要素を詰めていく方法がありますが、ハイブリッド感がありますね。

Oka 自分でもなんか変なつくり方だと思っています。

――すごくおもしろいつくり方だと思いますし、両方できる人はいいなと思いますね。Lizardryさんの『Refind Self』の場合は、ゲーム中でデバイスに向き合うシステムになっていますが、これは体験させたいシステムとか、全体のストーリーとかを考えてこうなったのでしょうか。

Lizardry 僕の場合もロジカルな理由で実装したと思います。性格診断と物語を結びつける方法や、プレイヤーの立ち位置をどうするかなどを考えた上で採用しました。ゲームのプロトタイプをつくっていくなかで最後の方に実装したので、プレイヤーが周回する理由とか、物語の見せ方とかの必要に応じて考え出したものですね。もともと物語の入れ子構造が好きだったので、その影響もあると思います。

ただ、完全なメタはちょっと苦手なんです。最初からプレイヤーが手綱を握っているのはいいんですけど、最後にオチとして登場するのは、自分がやるとうまく表現できないので苦手さがありますね。好みが分かれる部分ではあると思います。

――Okaさんは遊ぶプレイヤーと主人公の境目については、どのように考えていますか。

Oka 実はあんまり気にしていなくて。『ナツノカナタ』は開発の流れで女の子と対話をするゲームになったので、プレイヤーと物語の主人公は同一じゃないといけないよねという感覚があります。以降つくっているゲームに関しては徹底的に小説体験であろうとしているので、主人公が物語の主人公として存在して、読者は読者であるっていうのに留めていますね。

――続いて音楽の演出についても聞きたいのですが、楽曲や効果音などの演出についてはどんな意図をおもちなのでしょう。

Lizardry 『7 Days to End with You』はフリーの音楽や効果音を使用しています。制作中もずっとこの音楽を聞きながらやっていたくらいで、「フリーだから」というより、この曲がいいからという理由で入れています。『Refind Self』に関しては、イメージする音楽が頭の中にあって、最終的に外部の方にお願いしてつくっていただきました。

――作曲の方と開発中もずっとやりとりしていたのでしょうか。

Lizardry 本番制作になるところから相談して進めました。両方ともゲームのバックグラウンドミュージックであることを大事にしています。ゲームには集中できて、かつその音楽を聞いたらゲームのことを思い出せる曲がいいなと思っています。

――そういう曲を目指すのが理想であり、難しくもありますよね。Okaさんはどうでしょうか。

Oka ストーリーはゲームシナリオでなく小説をベースにつくっていて、普段ゲーム開発にあまり関わっていない人を意図的に集めています。イラストレーターさんもゲームイラストを描いていたわけでなく、音楽の方もゲーム音楽をつくられた経験がない方で、一緒にゲームじゃないものをつくろうと思ってグラフィックやサウンドの素材をつくっていただいていています。僕はLizardryさんとは逆に、「この曲だけ聞いて、これをエンタメとして成立するものにしてほしいです」と伝えています。

――ゲームとして音楽として作品にフィットするけど、音楽は音楽として独立した作品であってほしいということですか。

Oka そうですね。僕もそうだけどイラストレーターさんだったりコンポーザーさんだったりが「自分の作品です」と胸を張って言えるものであってほしいなと思って依頼しています。ゲームは総合芸術であってほしいので、ゲームに小説とイラストレーションと音楽を合わせています。

Lizardry それはゲームが前提である人だと至らない思考かもしれないですね。独自性を感じます。

Oka 僕は現在はそうじゃないような気がしますが、「ゲーム」と言われたときにぱっと思いつくのがアクションゲームだったりRPGだったりで、幅が狭いなと感じていて、そうじゃないものもゲームとしてつくれるんじゃないかと考えています。小説に映像と音楽をつけただけのもので選択肢もないし何も選べないものだって、ゲームとしか呼びようがないと思うんです。

――ゲームという言葉が大きすぎるんですよね。デジタルを使った総合芸術という区切りがあってもいいですね。

Oka そうなんですよ。ちょっと分解してほしいです。『ナツノカナタ』ではそういう背景があって、いろんな分野の方にお願いしています。

――ゲームをつくるにあたり、どんな方に遊んでほしいかを想定してつくっているのかお聞きしたいのですが、Okaさんはどうでしょう。例えば探索や戦闘の要素が出てきたときに、プレイヤーが驚くかもしれないと思ったことはありますか。

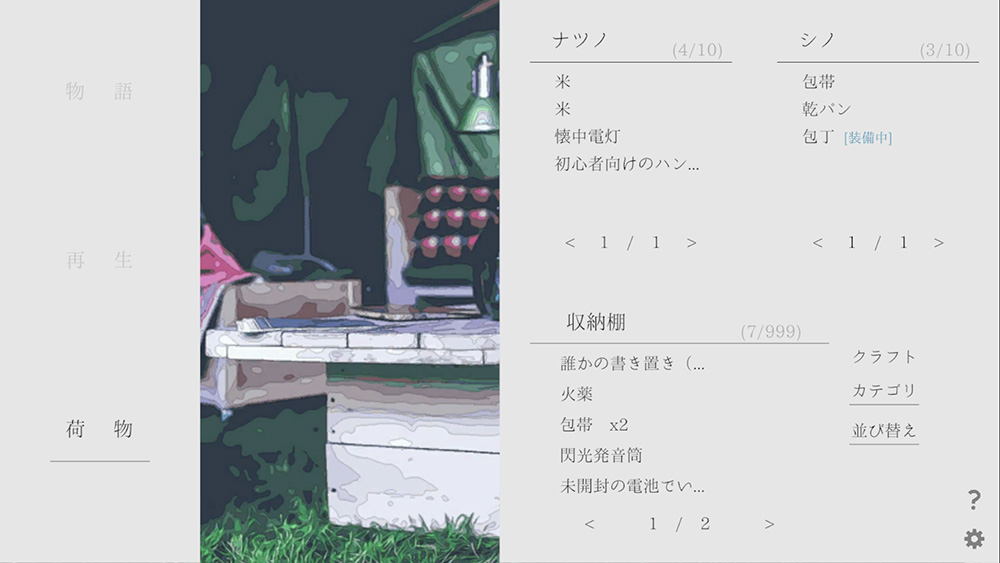

Oka それは思ってはいますね。僕が一番気にしているのは恋愛シミュレーションだとは絶対に思われたくないことで、それが独特な画面レイアウトにつながっているところがあります。女の子が出てテキストと背景が出ると、女の子と恋愛するゲームだと思われがちです。それを避けるためにちょっと変わったレイアウトにして、これは何だろう?と思ってもらうようにしています。

――アドベンチャーゲームでも恋愛ゲームでもない何かだと捉えてもらうようにするのですね。

Oka インディーゲーム開発者として小規模でやっていくので、「これは何だろう?」がなければたぶん見てもらえないので、目立つレイアウトにしようと思っています。その結果、『ナツノカナタ』もテキストと女の子の顔の距離が遠すぎて、表情が見えないとプレイヤーから怒られました。たしかに、既存のアドベンチャーとはかけ離れすぎていて、このゲームが何なのかわからないというのはそうかなと。

――Lizardryさんはどうでしょうか。『7 Days to End with You』と『Refind Self』ではシステムや方向性が違いますが、どんなプレイヤーさんに遊んでもらおうと考えていますか。

Lizardry これは結構明確な目的があって、Okaさんの話にちょっと通ずるところがあるかもしれません。僕は今のゲームの「幅」が割と狭く感じているので、これまでゲームをプレイしたことない人に手に取ってもらえたら、ゲームの幅が広がったという証拠の一つにもなるかなと思っています。ゲームをまったく遊んだことがない人や、AAAタイトルをちょっとかじっただけの人でも手に取ってもらって遊べるようにしたいと思っていますね。

――幅広く遊べるようにしたいとしているなかで、制作方針として誰にもわかりやすくすることをあえてしない点はありますか。

Lizardry 『7 Days to End with You』は、ゲームが得意な人にとって結構難しいと感じるという結果が出ていまして、実はゲーマー寄りの解き方もできるように後から手を加えたりもしています。ここは賛否両論のところもあるんですが『7 Days to End with You』に関しては、今までゲームを遊んでいたからといって有利になることはないです。興味を持ってもらえるのが第一歩だと思っているので、企画はゲーム外に向いているのが多いのかなと思いますね。

――「これは何だろう?」と手探りで遊んでいるときがすごく楽しいので、そこが魅力になっているのかなと思います。

Oka Lizardryさんのそういうところはうまいなと思っていて、アートの親しみやすさもそうだし、性格診断ゲームとか言語解読ゲームというテーマもわかりやすくて、ゲーマーじゃない人も楽しそうと感じると思うんですよね。僕がつくっているものは変なゲームだから、ゲーマーもよくわからないし、ゲームやらない人もよくわからないってなっちゃう。

Lizardry 僕はOkaさんの作品はゲーマーであるかどうかにかかわらず惹かれるところがあると思うんですよ。画面構成や全体的なディレクションを通しての雰囲気がよくて、手に取ってみたい気になる。僕は無料と知ってびっくりしたんです。

――クオリティがここまで高く、突き詰めて考えた作品が無料となると、クリエイターとしてもすごく考えさせられますね。

――昨今、動画のゲーム実況配信とアドベンチャーゲームは相性が悪いんじゃないか、動画を見た人はゲームを買ってくれないんじゃないかという議論がありますが、お二人はどう思いますか。

Lizardry 何がいいのか、悪いのかを定義付けないといけないですよね。作家としての目標が「多くの人がゲーム体験をすること」なのか、それとも「自分のストーリーを多くの人に感じてもらうこと」なのかで捉え方はまったく違ってきていて、インタラクティブ性なしに伝えたい思いがあるんだとしたら、ゲーム配信とアドベンチャーゲームはむしろ相性がいいんですよ。

ただ、作家としての収入はなくなりますし、ゲームプレイを通して自分の作品を感じてもらいたい人にはフィットしません。OkaさんがPC版を無料で公開されていたバックグラウンドを考えると、定義付けが必要なんじゃないかと思うんです。

Oka アドベンチャーゲームが配信と売り上げの意味で相性が悪いことには同感ですが、個人的にはLizardryさんがおっしゃった通り、自分が書いたお話を体験してもらえればいいので、実況配信を見ていただいて、すごくいいお話だったって思ってもらえたら、僕は満足です。そういう立場なので、配信はありがたいと思っています。配信は生でゲームをプレイしているところを見て、どこでひっかかったのかとか、どこがよかったのかとかを見られる。この体験はお金を払ってでもしたいと思うので、それ自体がまず助かります。

――見るということは、純粋に作者として嬉しいのか、次作につながるからなのか、どちらなのでしょう。

Oka 次作につながるからですね。プレイしてもらって、「そこで詰まっちゃうんだ」とか、説明が足りなかったんだ、という情報がわかるので。

――ほかのジャンルのゲームをつくられている方も、よくそうおっしゃいます。

Lizardry 僕個人はそうですね。実況してくださることで、ゲームを絶対に遊ばないであろう人にも知ってもらえるので歓迎です。売り上げ的な意味でも、最後までプレイした動画が出ていていたとしてもおそらくプラスに働くんじゃないかなと。なのでそういった意味でも実況は大歓迎です。一方で売り上げ的に悪い影響も場合によっては全然あると思います。なので直感でよくないとって思っていらっしゃる方もたくさんいると思うんですよ。ただ、ゲーム実況がゲームの売り上げにどのような影響があるかというのは、正確に測ることはできないと思っています。ABテスト1ができないからです。検証できないものはわからないし、証明できないんです。ゲームっていろんな要素がありすぎて、マーケティングの広告だったり、ゲーム自体のポテンシャルやおもしろさだったり、出た時期で誰がやったかとか、同時期に出たゲームとか、変数が多すぎて、配信だけの変数で測ることってたぶん難しいんじゃないかなと思います。

そうしたなかで、配信に懐疑的な方々がゲームを配信できない形で世に出したとき、現状では報われにくいというか、トラブルに巻き込まれる可能性があるのは問題かなと思っています。著作権が申告制なので、著作権を持っている側が何か対策をすると労力も発生するんですよね。ですので、将来的には配信を歓迎する人も配信を禁止にしたい人も両方報われる形になってほしいです。

Lizardry Okaさんがおっしゃったように、自分のゲームをプレイしている姿を見るって本当にない体験だし、今じゃないとできないことだと思うんです。開発者が近くで見ていない、ナチュラルな状態で得られる開発者の体験ができます。僕自身も純粋に中学生ぐらいからゲーム実況を見てきているわけで、エンターテインメントの一つとして消費している立場なので、嬉しいと思っていますね。アドベンチャーゲームであっても実況していただいた方がプラスだろうなと感じています。

――大量にゲームがあるなかで、これが好きだと思ってもらえる人に見つけてもらえるかという悩みもありますよね。

Lizardry 単純に露出の話ですね。企業が何億っていう金額を払って、マーケティングでいうところの「情報との接触回数が3回を超える」を目指しているなかで、動画は接触回数を増やせるので、多ければ多いほどいいんじゃないですか。

――イベント出展とアドベンチャーゲームの相性はどう考えていますか。

Oka イベントについては、実は相性が悪いと思っています。僕のつくっているゲームは雰囲気や空気感を重要視するゲームなので、周囲がガヤガヤするので集中できない。アクションゲームみたいに触ってすぐおもしろさは理解できないんですよ。ストーリーを楽しんでもらうゲームなのでそういうところは相性悪いなとは思います。

――たしかに作風との相性はありますね。

Lizardry 僕の作品はパブリッシャーのPLAYISMさんが出展してくださっているので、自分の肌感ではつかめないんですが、アドベンチャーゲームは没入感が大事なので、パブリックな場所での展示は難しいと思います。実際のプレイに関しては何ともいえないところがあると思うんですけど。ただ、アドベンチャーゲームは強くプレイヤーに訴えられる点としてキャラクターやパッケージなどのビジュアルが目を引くことが多いので、接触回数的な意味でいえば展示はいいものになるのかなと思います。実際にその場で遊ぶことより、会場で見たことがあることで印象に残って、家でやってみようという気持ちにつながるかもしれないですね。

Oka アドベンチャーゲームは、同じ規模のゲームに比べてキービジュアルをリッチでかっこよくするように力を入れていることが多いです。他ジャンルと比べるとキービジュアルが映えるんですよね。『ナツノカナタ』も、ビジュアルが目に入って何だろうと思って見に来てくれるケースは多いんじゃないかと思います。それからチラシを持って帰ってもらえたらもう御の字なので、そういう意味ではすごくいいかもしれませんね。

――お二人はアドベンチャーゲームを拡張するゲームをつくられていると感じたのでこの対談を組んだのですが、将来的にはゲームという分野にこんな展開があってほしいとか、あるいはこういう挑戦をしている作品がまだ世の中に出ていないといった展望についてはいかがでしょうか。

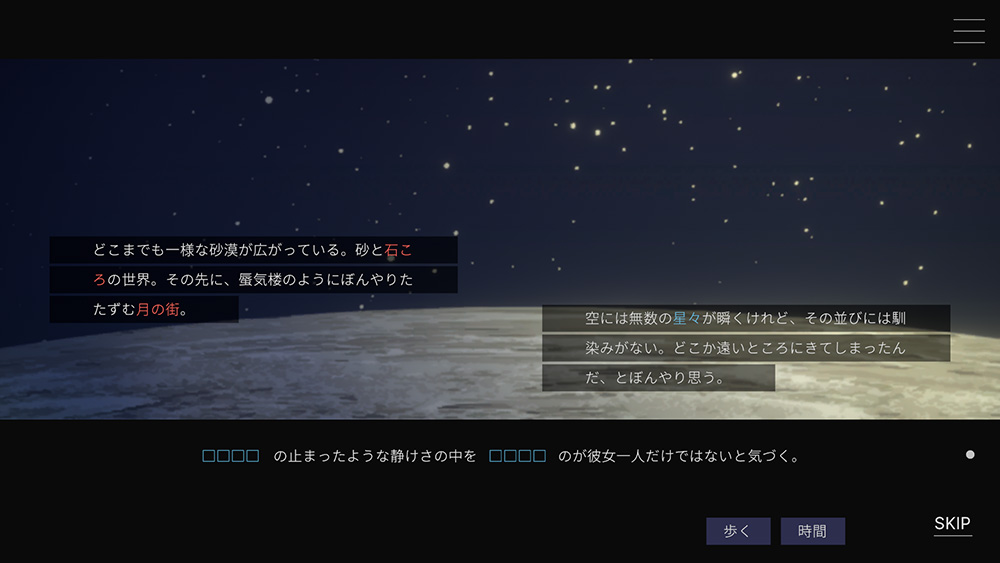

Oka 現状のインディーゲームの世界は『ナツノカナタ』のような独自の要素を入れておかないと遊んでもらえない印象が強くなっているように感じていまして、残念ながら『ムーンレスムーン』(2024年)は話題になりにくかったと感じています。この作品はインディーゲームが好きな人たちに受けにくいのかなと、Steamでゲームを遊んでいる人に対して受けていないかもと感じています。でも『ムーンレスムーン』のようなゲームを遊びたいと思っている方もたしかにいるので、そういったゲームファンへちゃんと届けられるようにつくりたいし、アドベンチャーゲームをもっと遊んでもらえるような土壌ができてくれたら嬉しいなと思っています。

――Lizardryさんはいかがでしょう。

Lizardry 自分のクリエイティブを発揮するメディアの選択肢として、今まではマンガ、小説、映画などがありましたが、そこに新しくゲームが増えた時代だと考えています。私はOkaさんが第一人者だと思っています。みなさん感じられていることだと思うんですけど、インディーゲームには今までゲーム畑じゃなかった方がどんどん参入していますので、そのとき「アドベンチャー」と定義されているものが最大の受け皿になるのではないでしょうか。そういう期待感はすごくあります。

私はゲームの遊び方の新しい選択肢を増やしていくことが創作の目標なので、引き続きやっていきます。アドベンチャーゲームに必ずしもこだわっているかっていうとそうではないですね。

Lizardry 私は『ムーンレスムーン』を遊んでとてもいい作品だったと思ったのですが、Okaさんとしては、あまり響いていないと感じているんですか。

Oka そうですね。売り上げ的な意味でも、思っているほどの数字にならないんですよね。Steamでゲームを遊ぶプレイヤーが求めているものとは違うのが、はっきりわかったなと思っています。

――今後は、つくるものや目指すプレイヤーさんをちょっと変えてみるなど試みるのでしょうか。

Oka 今後も『ムーンレスムーン』みたいなゲームをずっとつくっていきたいんですけど、厳しいところもあると思っています。僕がつくったゲームを楽しんでくれる人の畑をつくるために、ゲームっぽいものを織り交ぜながら、でも今までのゲームと違うものをつくっていくのがやるべきことかなと思っています。

Lizardryさんはプランナー的な思考を持っていると感じます。結果としてできたものはアドベンチャーゲームなんだけど、やっぱり違うなと思っています。

Lizardry 『ムーンレスムーン』も企画としては誰かが思いつきはしたけど、誰も実現できなかったものをリリースまで持っていけたことがすごいですね。Okaさんのスピリットがないとできなかったことじゃないかと思っています。

――お二人とも、今後も新しい表現に挑戦されていくということですね。今回はありがとうございました。

脚注

Kazuhide Oka

ストーリーライター、インディーゲーム開発者。2021年頃から、主にテキストアドベンチャーゲームを制作している。代表作は『ナツノカナタ』(2021年)、『ムーンレスムーン』(2024年)。2024年5月よりKAMITSUBAKI STUDIOに所属。

Lizardry

個人開発のゲームクリエイター。代表作は言語解読アドベンチャーの『7 Days to End with You』(2022年)、性格診断ゲームの『Refind Self』(2024年)。サウンド関係以外、すべての制作過程を担って開発している。

※インタビュー日:2024年10月31日