秦 亮彦

企画・ファシリテーション:一條 貴彰

映像・音楽・ストーリーテリングなどの総合芸術であるゲームは、大型作品では数百人が関わり、各分野のプロフェッショナルが連携しながら作品がつくられます。完成した作品としては見えにくくなる各分野の工程や発想を、制作者の声で紐解く本シリーズ。今回は、日本ならではのジャンルとして発達し、『ドキドキ文芸部!(Doki Doki Literature Club!)』(2017年)、『コーヒートーク』(2020年)など海外でも盛んに制作されるようになった「アドベンチャーゲーム」を取り上げます。新世代のアドベンチャーゲーム開発者であるKazuhide Oka氏、Lizardry氏を迎え、それぞれの作品の成り立ちからアドベンチャーゲームの今に迫ります。

連載目次

――まずは、お二人の自己紹介、代表作の紹介からお話しいただければと思います。

Oka Kazuhide Okaと申します。個人でゲームをつくっていましたが、2024年5月からKAMITSUBAKI STUDIOに所属しインディーゲームをつくっています。2021年の夏ぐらいに『ナツノカナタ』というアドベンチャーゲームを無料でリリースし、その後『午前五時にピアノを弾く』(2023年)、『ムーンレスムーン』(2024年)も制作しました。

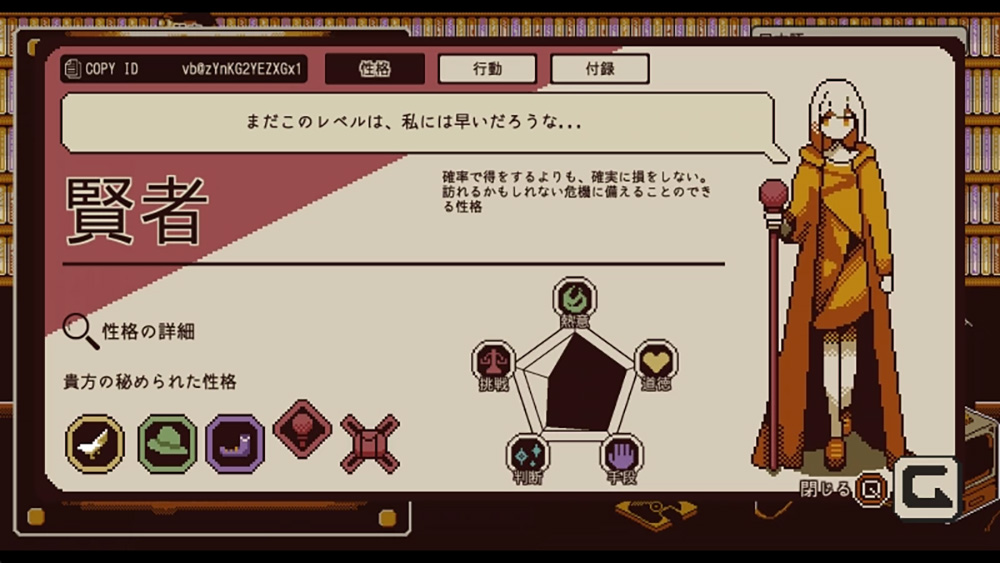

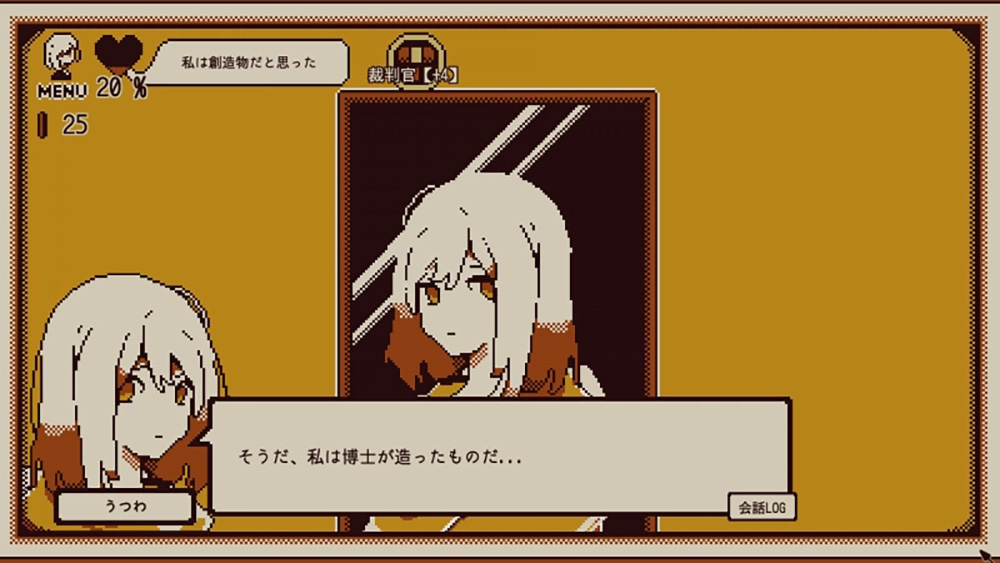

Lizardry Lizardryと申します。個人でゲームの開発をしています。『7 Days to End with You』(2022年)というアドベンチャーゲームと『Refind Self』(2024年)が代表作になっています。

――お二人の作品は、アドベンチャーゲームの要素を含むゲームになりますが、この作品でしか体験できないゲームシステム、表現が含まれています。ゲームをつくり始めたきっかけや発想についてうかがえますか。

Oka 中学生の頃にPCに詳しい友達から「Shooting Game Builder」という制作ツールを教えてもらって、自分もゲームをつくれるんだ!と思ったのが最初ですね。小学生の頃は図画工作で絵を描いたり、段ボール工作がすごく好きでした。

もともと大工の家系で、実家が町工場だったこともあって物づくりが身近だったので、PCを買ってもらったのをきっかけにゲームをつくり始めました。その後、中学、高校、大学とゲームをつくっていましたが、就職をしてからしばらくゲーム制作から離れていました。そんなとき、コロナ禍で会社が1カ月間ぐらい止まってしまったんですね。それで、その間に久しぶりにゲームをつくるかと考えて、ずっと温めていたアイデアを『ナツノカナタ』としてリリースしました。

Lizardry 僕はもともとゲームが好きでしたが、子どもの頃はゲームをつくって生活することは考えていなかったんです。社会人2年目にスマートフォンゲームの開発会社に就職して、開発現場で揉まれつつ責任者もやりつつ、コロナ禍になって仕事を辞めたり、結婚したりといくつかのタイミングも重なって、自分でゲームを開発するようになりました。最初にこんなゲームあったらおもしろいなと頭の中で考えていたものを形にしたのが、『7 Days to End with You』です。以前に練習もかねて、いくつかゲームをつくって無料リリースしましたが、有料でリリースしようと思ってチャレンジしたのは『7 Days to End with You』が初めてですね。

――無料作品をいくつかリリースした後に、有料のゲームにチャレンジされたわけですね。最初はSteamでリリースされたのでしょうか。

Lizardry 本作はSteamのほかにもiOSとAndroid版もリリースしました。本当は3プラットフォームへ同時にリリースする予定でしたが、Steamは登録してから2週間の期間を開けないとリリースできないと知って、2週間遅れでのリリースとなりました。

――お二人ともコロナ禍を機にゲームづくりに挑戦したところが似ていますね。なぜ、PC向けにリリースしようと思ったのでしょうか。

Oka その当時はスマホ向けアプリの注目が下がってきて、代わりにSteamでインディーゲームを出すことが盛り上がっていました。『ナツノカナタ』も最初はモバイル向けに開発していたんですけど、内容がよりPC向けになっていたという背景もありますね。

――開発していくなかで、想定しているプレイヤー層がスマホからPCで遊ぶゲーマー向けに変わっていったのでしょうか。

Oka そうですね。長く物語が続いていくゲームは、スマホ向けではないのかもと思いました。

――Lizardryさんはソーシャルゲームの会社にお勤めでしたが、スマホ向けとSteam向けでファン層は違うのでしょうか。

Lizardry はい、まったく違いますね。スマートフォンゲームのプレイヤーは、カジュアルに遊ぶ方が多いです。ただ、スマートフォンにおいてもインディーゲームはこの数年でかなり拡大してきたと思います。インディーゲームは5、6年前ぐらいまではコアゲーマーの間で親しまれている単語だったし、私はかつてSteamに対して小規模なゲームを遊ぶサイトというイメージをもっていましたが、最近はデバイスが違うだけでインディーゲームを遊べるプラットフォームになってきていると思います。PCとスマートフォンでは、カジュアルかどうかの差はあるんじゃないかなと。

――じっくり遊んでもらったり、世界観を気に入って長く遊んでもらおうと考えると、今はスマートフォンよりSteamが適しているのでしょうか。Okaさんはどうお考えですか。

Oka 今はあまりスマートフォン向けのゲームを考えていないです。理由としては、スマートフォンでは有料ゲームを買う層が多くはないという背景があります。『ナツノカナタ』のような、PCで無料配信しているゲームだったらスマートフォン向けに移植してもいいかなとは思いますね。

――Lizardryさんの場合は『7 Days to End with You』と『Refind Self』はスマートフォンとSteamの両方でリリースされていますね。今後も同時リリースをやっていきたいのでしょうか。

Lizardry 海外でもそうだと思うんですけど、PCを持っている人は結構少なく、多くの人に触れてもらうにはスマートフォンがチャンスなのかなというイメージがあります。昨今のゲーム実況配信を考えたとき、YouTubeを再生するデバイスは7割ぐらいがスマートフォンなんですよね。

実況配信を見てそのゲームをやってみようとなったときに、わざわざPCを起動するよりは、スマートフォンでゲームが販売されていたら、そこから2、3タップぐらいでプレイできますよね。電車の中で配信を見てすぐアクセスできたりして、配信動画からゲームを購入する動線になっているのも、スマートフォンでゲームをリリースする利点の一つかなと。

――お二人は、つくっているゲームの内容はかなり異なりますが、プレイヤー層は結構オーバーラップすると思っています。どちらにも共通する、ほかのゲームにない手触りや操作体系、演出が素敵だなと。『ナツノカナタ』は一見アドベンチャーゲームのようですが、探索があり、アイテム集めがありとRPGに近い要素も盛り込まれています。新しいゲームシステムをどういうふうに思いついて実装されたのでしょう。

Oka 僕は、子どもの頃は親が『ポケットモンスター赤・緑』(1996年)をやっているのを後ろで見ていたり、中学からゲームをつくっていたこともあって、ゲームネイティブ世代だと思っています。一方で、高校から大学の頃はあまりゲームに触れていなくて、自分の創作に一番影響を与えたのは小説なんです。文字を読んで情景を想像することが好きで、それが僕の創作の源流にあって、その思いを生かしたゲームが『ナツノカナタ』なんです。

この作品でやりたかったことは、無限に読める小説のような表現です。僕は「文章を読んで情景を想像する体験は、物語から分離できる」と思っていて、ストーリーがなくても文章で情景を表現して、想像しながら進んでいくことができると考えました。無限に続いていくゲームとして、例えば『風来のシレン』(1995年)など「不思議のダンジョン」シリーズのようなジャンルとテキストアドベンチャーゲームを掛け合わせたら、文章で情景をずっと読んでいく体験がつくれるんじゃないかと考えました。

――いわゆる「ゲームブック」とはちょっと違うのでしょうか。

Oka それはよく言われるのですが、僕はゲームブックもTRPGもやったことがなくて。つくりたいのは、文章を読んで状況を想像する体験です。『ナツノカナタ』では、今、女の子が動いているんだというのを体験してほしいと思っていました。

――『ナツノカナタ』では、一度訪れた場所の再探索を「再生」と表現しているところが印象的でした。もう一回プレイするのではなく、繰り返し再生することを表現しているのかなと思いましたが、ここは想定していたことなのですね。

Oka はい、まさにそこをやりたかったゲームですね。

――『ムーンレスムーン』についても教えて下さい。

Oka 『ムーンレスムーン』の企画はもともと僕が発案して、パブリッシャーのroom6さんに持って行ったんですよね。当時、「音楽と絡めるゲームである」と決まっていたけど、room6さんは音楽制作に強くはないとおっしゃっていたので、KAMITSUBAKI STUDIOさんに相談したら、そちらで全部やることになりました。その後、room6の「ヨカゼ」レーベルに入れていただきました1。

――Lizardryさんにも同じ質問をさせてください。『7 Days to End with You』と、『Refind Self』のシステム面の着想についてお聞かせいただけますか。

Lizardry 『7 Days to End with You』については、もともとは「言語解読ゲーム」のような、コミュニケーションを扱うゲームがあればおもしろいんじゃないかという構想からスタートしました。字幕をつけるのか、操作感をどうするのかについてはつくり始めてからずっと考えていたんです。

現実世界において、人が知らない言語を覚えていくとき、話し相手に「これは何か」と物を指して聞いていく方法があります。それが「ポイントアンドクリック」型のアドベンチャーゲームにマッチしていて、操作もわかりやすいのではないかと考えました。字幕に関しては、僕は映画がすごく好きなので、映画の字幕から影響を受けているんじゃないかと思います。

開発を進めていくなかで、このゲームをおもしろくするには、翻訳機能をゲームのなかに入れた方がいいのかもと考えたのですが、ゲームの世界以外の文字を表示したくないという思いがあって最初は入れていませんでした。しかし途中から、わかりやすさを優先するために方針を変えました。このゲームの醍醐味である知らない言葉を解読していくおもしろさにプレイヤーさんが触れて、選んだ言葉を入れていく方がパズル性もあって、わかりやすくなると考えたんです。これで、ゲームのなかだけで完結して楽しめるようになって完成度がかなり上がったんじゃないかと思います。

――『Refind Self』の方はどうですか。

Lizardry 『Refind Self』は、実はゲームの実況動画から着想しています。ゲームのプレイ動画配信を見ると、みんなプレイスタイルが全然違うんです。それ自体が単純におもしろかったので、ゲームのプレイ結果を視覚化というか、言語化して具現化するとゲームとしてもおもしろいんじゃないか?と思いつきました。最終的に、プレイヤーの性格を告げることが目的ではなく、「あなたはこういうプレイスタイル」ですと知らせる方向性にしました。例えばベンチに3秒以上座ったとか、ベンチからすぐ立ったとか、プレイ結果がほかの人と違う点に気づくのがおもしろいという発想なので、最終的に出力される性格診断の結果に足して、ゲームの内容をどうすれば求められるかと考えてつくりました。

――『Refind Self』は「性格診断ゲーム」と謳われていますが、個々人のゲームプレイのいろいろな差が見えることを楽しむコンセプトなんですね。逆に、Okaさんの場合は、小説を読む体験が発想の出発点であるとお話しいただきましたが、その作風は今後の作品でも生かしていくのでしょうか。

Oka そうですね。『ムーンレスムーン』も『午前五時にピアノを弾く』も、基本的には小説の体験をベースにしていますが、これ以外はやりたくないというよりは、僕が今のインディーゲームの世界で生き残っていくには、そこぐらいしか武器になるものがないのかな?と思っているというのが正直なところです。こういうのを捨てて普通のゲームっぽいものをつくり始めてしまうと、たぶん誰にも勝てなくなってしまう。独自性をどんどん失ってしまうだろうと思っていまして。

――「普通のゲームっぽいもの」という言葉ですが、アクションゲームやRPGなどをゲームの多数派と捉えた場合、それらから離れていると思う部分はどういった点だと思いますか。

Oka 『ナツノカナタ』が目指している体験は小説を読むことですが、ゲームらしい要素としては戦闘やアイテム集めの部分がありますよね。ほかのゲームならそれらの楽しさを目的にしていますが、本作においては物語を進めるためのモチベーションを保つためのギミックでしかなくて、そこが大きな違いだと思っています。

――非常に興味深いポイントです。ここは、お二人で視点が違うところかもしれないですね。Lizardryさんはゲームのギミックでプレイヤーを楽しませたいと思っていますか。

Lizardry そうですね。ゲームをつくるモチベーションとしては、「新しいものをつくりたい」を考えていて、ゲームの遊び方の振れ幅を広げていきたいですね。かなり難しくて現実はなかなか難しいんですが、作家としてのモチベーションとしては、そういう新しいゲームをつくっていきたいと考えています。Okaさんのつくる体験は僕のなかでとても新しくて、感動してすごいなと思ったんですけど、僕は遊びとして、何か新しいものがないか探してやってきたところがあります。

――ゲーム制作にあたってゲームや映画や音楽、小説など、影響を受けたものはありますか。

Oka いっぱいありますが、一番受けているのはやはり小説です。小説とほかのエンタメの大きな違いは、小説は「これが言いたくて小説を書いた」という部分だという印象を持っています。小説もエンタメですが、ほかのエンタメと比べて、主張を伝えたいという核が明白にあると感じます。特に文学とか文芸の世界になるとそう感じることが多くて、そういうのが好きなんですが、ゲームをなぜかつくっています。本当は小説家になりたかったんですよ。なりたかったんですけど、どうやらなれなくって。ゲームとしてつくってみたら、見てくれた方からの反応よくて今につながっています。

――小説が持つ魅力を、インタラクティブなゲームにすることで加速された部分はありますか。

Oka 『ナツノカナタ』とか『ムーンレスムーン』『午前五時にピアノを弾く』をつくってみて、「ゲームならではだ」と思った点は、プレイヤーをゲームの主人公にできたときです。小説と違って、感情移入の力が明らかにゲームはすごく強いですよね。『ナツノカナタ』ではこの点を意図していないんですよ。

――古いPCを開いて女の子と対話する点は、ゲームしているプレイヤー自身とリンクするので、意図されているのかなと思ったら、そうではないのですね。

Oka そうなんです。もともと『ナツノカナタ』には主人公はいなくて、普通に女の子を自分で操作するゲームだったのですが、世界観をつくっていく上で、今のスタイルのほうがよさそうだと思った程度でした。

――Lizardryさんは、影響を受けたエンターテイメントはありますか。

Lizardry ありすぎて、逆に特定の作品に対して執着はないですね。「この作品みたいなのがつくりたい」という思いはなくて、摂取してきたありとあらゆるエンタメ、映画、小説、アニメ、マンガなどに影響を受けています。自分が直接した体験をかなり重要視していて、見た風景とか行ったところなど、根本的には自身の経験から何かつくり出せたらおもしろいなと思っています。

――お二人がそれぞれのゲームを遊んでいるとうかがいました。お互いのゲームからこだわりを感じた部分はありますか。

Oka Lizrardryさんの『7 Days to End with You』をやった印象は、アートスタイルがきれいでゲームの世界観にすごく合っていて、ゲームの遊びの部分にも真剣に向き合われているなって思いました。そこは僕には真似できない、すごいところだなと思っています。ゲームデザインや遊びに対する真摯さのような、「この作品ではこれをやるんだ」というところがまっすぐでキラキラしていますね。

――Okaさんの作品からは、ゲームシステムやゲーム全体の丁寧なつくりを感じました。同じように『Refind Self』も、残り何パーセントで終わるなどの表示とか、チュートリアルが丁寧です。

Lizardry Okaさんの作品は、ご自身でおっしゃっている通り小説っぽいなと初めから思っていました。Okaさんのゲームがほかのゲームと違うところは、途中でやめるとき、「しおりをはさんで本を閉じる感覚」と本当に同じなんですよ。ほかのゲームでは体験できないですね。アドベンチャーゲームでは「ゲームを終了しますか?」というダイアログが出てゲームを終わらせることが多いんですが、Okaさんのゲームからは本を閉じて続きから読むためにしおりを挟む動作を感じるんです。これは何かスピリットがないと再現できないと思います。

――Okaさんの反応からすると、別にそれは意図したものではないのでしょうか。

Oka そうですね。実はLizardryさんが何を言っているのかまったくわからないです(笑)。

脚注

Kazuhide Oka

ストーリーライター、インディーゲーム開発者。2021年頃から、主にテキストアドベンチャーゲームを制作している。代表作は『ナツノカナタ』(2021年)、『ムーンレスムーン』(2024年)。2024年5月よりKAMITSUBAKI STUDIOに所属。

Lizardry

個人開発のゲームクリエイター。代表作は言語解読アドベンチャーの『7 Days to End with You』(2022年)、性格診断ゲームの『Refind Self』(2024年)。サウンド関係以外、すべての制作過程を担って開発している。

※インタビュー日:2024年10月31日