五島 一浩

作家にとっての創作行為は、テクノロジーの発展によって変容していきます。AIの隆盛や上映・流通の細分化の影響を「デジタル・アニメーション」を軸に考え、創作の未来を示す本連載。第3回は、映像作家である筆者・五島一浩氏が2024年秋に発表したメディアインスタレーション作品《grained time vol.6 ふえる/きえる》の制作過程を振り返りながら、さまざまな発見によって作品のあり方が大きく変化してきたことを解説します。そして、自身の創作活動のAIとの相関について考察します。

連載目次

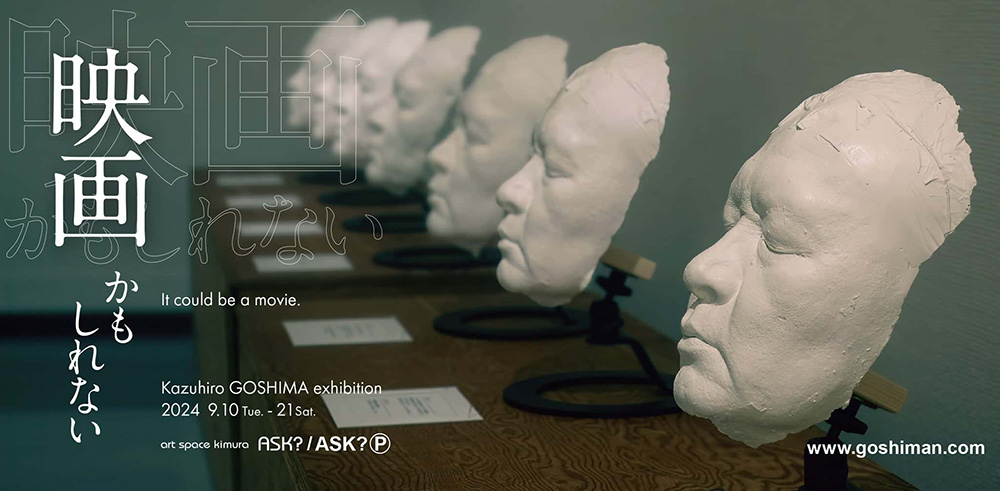

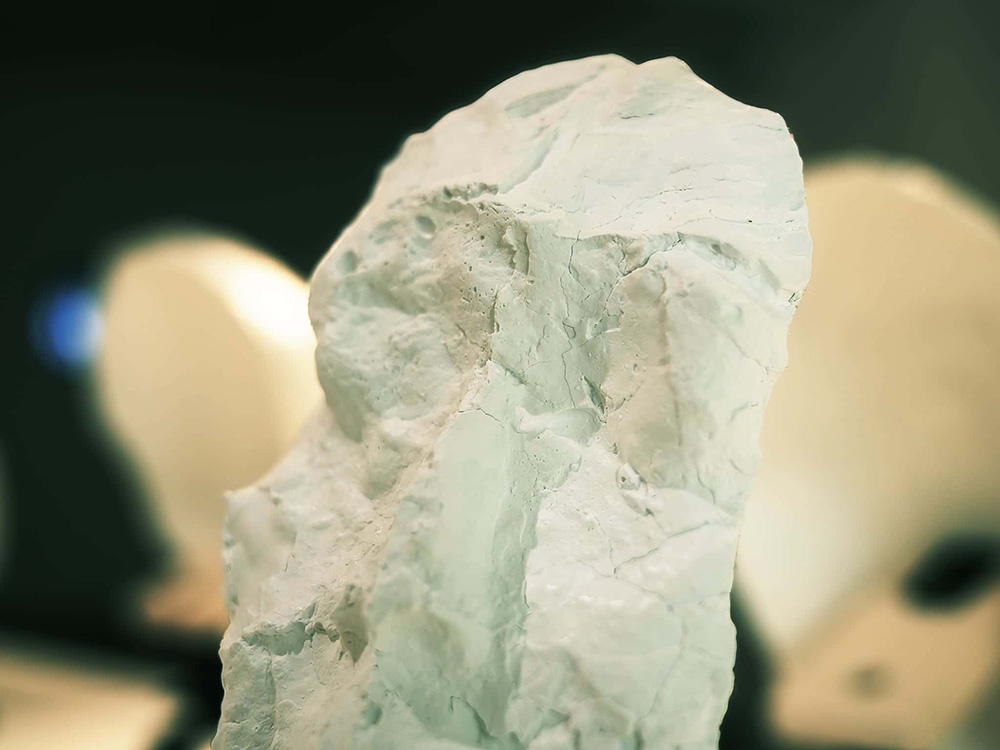

2024年9月10日(火)から28日(土)、東京・京橋のASK?(アートスペースキムラ)で開催の「映画かもしれない」と題した展覧会で、メディアインスタレーション作品《grained time vol.6 ふえる/きえる》を発表した。この作品は、私自身の顔を石膏で複製し、その複製マスクをまた複製、そしてまた……と複製行為を繰り返すことで、最初の複製に含まれた情報がどう変化していくかを観察しようという狙いで制作を開始した。

この作品を発想した当時のもくろみは、コピーを繰り返した石膏マスクが大量に並ぶ、というメディア彫刻作品であった。

しかし、制作を続けるうち、「複製の結果の連続」は実は「映画」ではないかという確信を持つに至った。今回は、その過程を紹介したいと思う。

近年、私は映像作家としての活動のなかで、映画のメカニズムの持つ特性を分解し、それを一つずつ象徴的に具現化することで作品にできるのではないか、という発想で制作するようになった。本連載でも、何度かその例を紹介させていただいている。前回紹介した《Peel-Apart TV Anime》(2022年)もその一例である。これは既存のアニメ作品の映像を利用させていただいているが、「映像作品」ではなく、とある「映像コンテンツ」とそこに至る過程で発生、通常は忘れ去られていく「中間素材」の関係性を提示することを目的としている。

それ以前の《これは映画ではないらしい》(2014年)では、シネマトグラフに代表される「コマの連続による動画イリュージョン」に対抗するオルタナティブの発明を、

《画家の不在》(2018年~)では、カメラ・オブスクラの原理そのものの再提示を試みた。

もっとも、これらの作品は、企画を始めた当初は「映画メカニズムの分解と提示」をコンセプトとしていたわけではなかった。その時々に、私自身が魅力を感じるところを掘り下げ、作品化していったつもりだったが、そういったものがいくつかたまってきた結果として、あとになって……2020年頃だろうか、これらの作品が映像メディア、あるいは「メディアそのもの」の、それぞれ重要な側面を表現しているのではないか、と気付いた。

それならば、次はまた何か「別の側面」を採り上げたい。《画家の不在》が「結像」によるメディア変換がテーマならば、次に考えられるのはなんだろうか? 思案したところ、「定着・記録」「複製」「伝達」「敷衍」といったキーワードがリストされた。

同時期に進行中だった《Peel-Apart TV Anime》は、このうち「伝達」を主テーマの一つとすることができた。アニメの制作工程にはいくつもの複雑なプロセスがある。そのうち「原画」と「完成フィルム」を象徴的に捉えて、その最終作品の成立に向けて多くのクリエイターたちの間で交わされるメッセージ、そのパースペクティブを表現することは、大変有意義な試みであったと思う。

私が「映画メカニズム」と呼ぶものが、単純に「レンズを通った光が結像すること」、「感光するフィルムの粒子」や「フィルムを送るギアの動き」といった物理的、機械的側面だけではなく、そこから「原作マンガをアニメ化する翻案作業」から、果ては「劇場で映画を観る観客」「先ほど観た映画の感想を友人に話す行為」、果ては「後世への影響」まで、シームレスにつながっている。それを表現できる可能性が見えてきたし、《Peel-Apart TV Anime》ではその一部を実現できたと思う。

今後いずれ、「映画」そのものを分解すること、また「映画」を構造の一部として組み込むことの両方を見渡し、映画文化そのもの、あるいはその先を体系的、批評的に作品化するという、大それた景色を垣間見たような気がした。

さて、次にどんなことができるだろうか? そんなことを考えているとき、以前ある展覧会で、ブロンズ像の鋳造をしている技師の方から聞いた話を思い出した。ブロンズ像は、約4,000年前から実用化されていたと言われる、粘土などで彫塑した像を金属の鋳物として複製する技術である。

技師の語られるところでは、ブロンズ像は鋳型に金属を流し込んでつくられるので、溶けた金属が冷えて固まる際に、数%(概ね5から7%)の収縮が起きるというのだ。では、仮に7%縮むとすると、鋳造したものを再度複製、またその複製を……と10回複製を繰り返せば、オリジナルの半分のサイズになることになる。もし50回繰り返したら、6%のサイズになるのだろうか? 本当に?

コピーが繰り返されて、サイズが次第に縮小し、おそらくディテールも失われていく様子を観察できたら、きっと楽しいに違いない。あるいは縮小されることで、マチエールや造作が緻密になっていくのだろうか? そんなことを考えていたことを思い出したのだ。

次は「複製」をテーマにしよう。そしてコピーを繰り返すことで、サイズやフォルム、ディテールの変化が積み重なって行く様子を作品にすることにした。

テーマは決まった。できればブロンズでの複製を試したい。しかし少し調べてみただけで、溶かした金属を扱うことが専門家以外には難しく、専門業者に発注するとしても、1回の複製にかなりの時間と費用がかかってしまうことがわかった。そして何より、私は「作品の制作は可能な限り全工程を自前で行う」ことを目標としているのだが、それが難しくなりそうだ。

そこで、立体造形を複製するできるだけ原始的な方法として、石膏による複製を選んだ。石膏であれば、一般家庭でも問題なく工作ができ、費用も安価に抑えられる。また、石膏像は「美術品の複製」としての一般的な記号であり、コンセプトを自然に表現できるだろう。

私自身、学生時代の課題や、自主制作映画の小道具などで何度か石膏工作をした経験がある。水に溶かすだけで比較的簡単に扱え、ほぼ極限までマットで真っ白な質感は、オブジェクトのフォルムそれ自体をミニマルに表現することに最適だろう。おそらく複製するたびにサイズも小さくなっていくだろう1。

ディテールがどう変化していくかは未知数だが、だからこそ試す意味がある。

では、何を複製するべきだろうか?

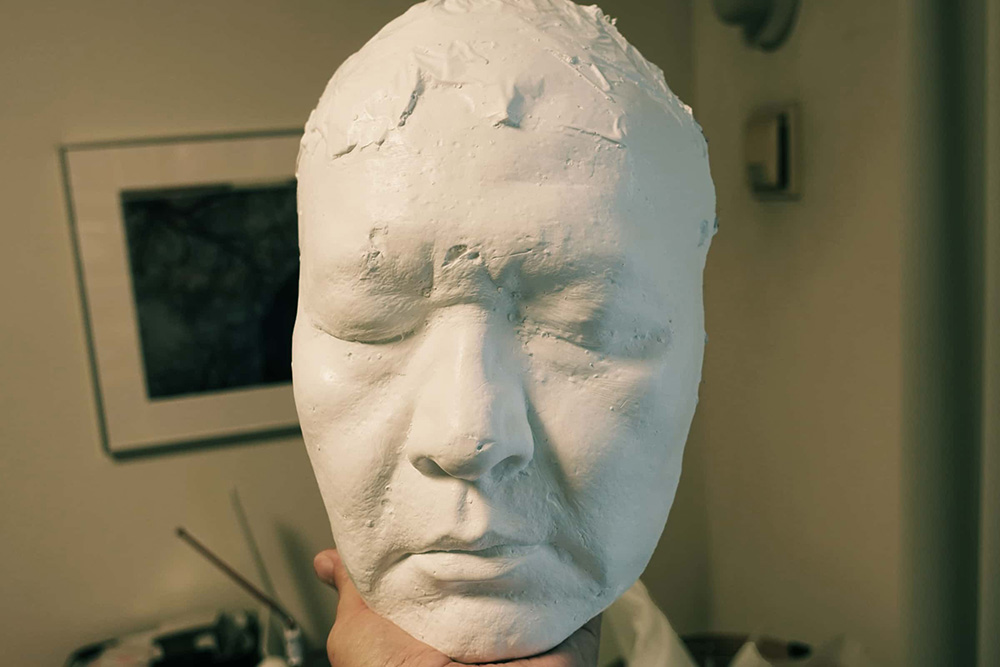

誰でも知っている立体造形、例えばミロのビーナスはどうだろう? そもそも、学校のアトリエにあったアグリッパやマルスなどの石膏像は、オリジナルから何代目の複製なのだろう? オリジナルからの複製でなければ、意味が薄れてしまうのではないか? どうせなら、生の人間の顔を複製するべきだろう。おそらく複製を繰り返すうちに形が崩れるだろうし(そもそもそれが狙いでもある)、顔の型=ライフマスクを取るのも大変だから、モデルを誰かに頼むのは申し訳ない気がする。それならいっそ、私自身の顔をモチーフにすればよいのではないか。自分が恥ずかしいだけで、誰にも迷惑はかけない2。

今日のデジタル技術では、複製はオリジナルとまったく同じものであることも可能である。「劣化のない複製」それ自体がデジタルデータの特徴の一つであり、大きな問題にもなっていることはいまさら語るまでもない。

対して、デジタルデータ化されていない「複製」は、そのプロセス由来のディテールの鈍化やノイズの混入から逃れられない。アナログコピー機で写真の複写を何百回も繰り返すことで、画像が歪み、時にはフラクタル模様が発生しているようにさえ見える佐藤義尚氏の短編映画『POWER』(1991年)も思い出される。

おそらく石膏による複製でも、さまざまなノイズが発生し、予想外の変化をもたらすに違いない。妻の協力のもと、私自身のライフマスクを取り、その複製を繰り返す。複製の「雌型」には、吉野石膏販売株式会社のゲル状型取り材として広く販売されている「かたと~る」を使用した3。

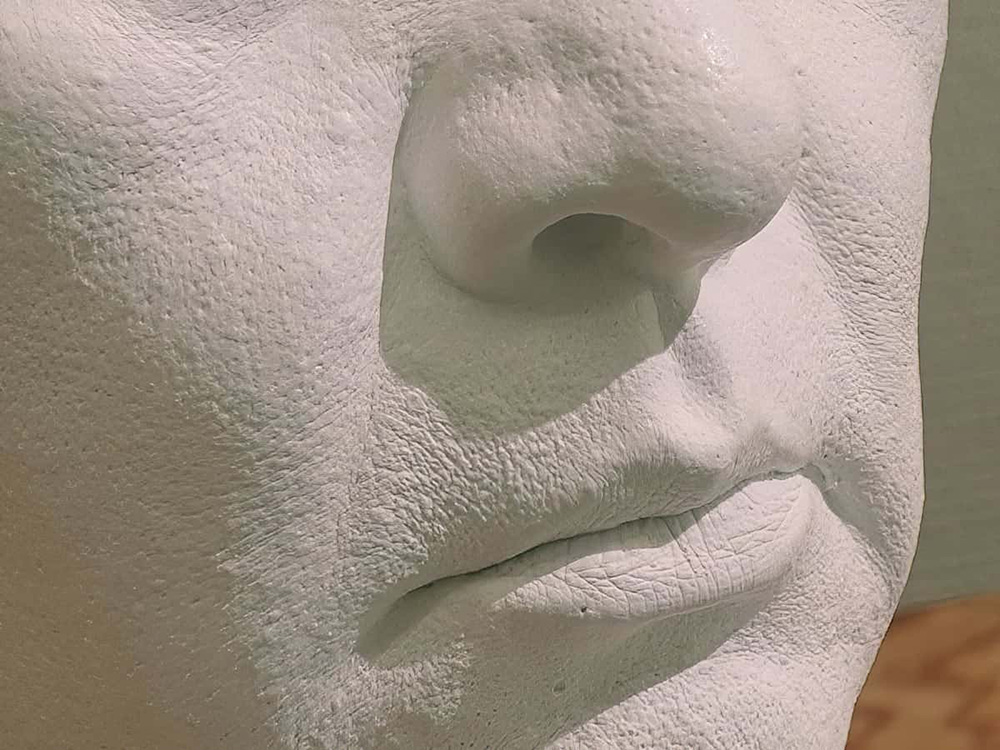

実際に複製を進めていくと、早々に肌のザラザラした「肌理」が失われた。

むしろ、オリジナルに見られた私自身の「初老の肌理」がなくなったので、少し若返ったように見える。対して、大まかなフォルム……目鼻口の造作やエッジには、取り立てて大きな変化が見られない。このままでは、何度複製を繰り返しても、あまり大きな変化が生まれないのではないだろうか? 「変化を観察し楽しむ」という本作のコンセプトに不安が生じた。

この時点での複製作業は、概ね以下のプロセスと時間がかかっている。

1)複製元マスクにカリ石鹸を塗り、乾燥させる。(数時間)

2)「かたと~る」で複製元の「雌型」をつくる。(約2時間)

3)「雌型」に薄く石膏を流し、硬化を待つ。(約30分)

4)補強のための麻の繊維を薄く貼り付ける。

5)再度、麻を埋めるように石膏を流し、硬化を待つ(この時点の表面強度は爪で容易に削れる程度)。(約1時間)

6)雌型から「新複製」をはずし、自然乾燥させる(乾燥すると強度が上がる)。(数日)

7)1)にもどって次の世代の複製をする。

最初の頃は、1世代の複製をつくるのに3から5日待たなければならず、また天候によって6)の乾燥にかかる時間もまちまちだった。また私自身の日常の業務もあって、複製はなかなか進まなかった4。

そうして、またいくつかの複製を繰り返す。基本的にすべての工程は手作業である。最初は丁寧に、というよりおっかなびっくり緊張して作業していたが、数回の作業で慣れてきて、作業が手早く、荒くなってくる。次第に、型を取る際や剥がす際に、ちぎれたり、張り付いたり、あるいは石膏の硬化が足りずにヒビが入ったり、さまざまなノイズが見られるようになってきた。これはおもしろいかもしれない。

ノイズの多くは、私自身の作業のミスによるものだ。「複製」という現象を捉えようとしていたが、そこから「私」の関与を消すことはできないどころか、変化の大部分は「私」のせいだ。

「わたくしといふ現象は……」という、すべてを一言で語りきる、あの奇跡のセンテンスを思い出す5。

ノイズの存在は大変おもしろく、意図して形を崩してしまおうかという誘惑にも駆られる。しかし、この作品でのノイズや造形ミスはあくまで「現象」であってほしい。ただ、部材の節約も考えて材料を薄めに調合したり、混ぜ方をややぞんざいにしたり、という「事故の起きやすい状況」を意図的に演出することはある程度許容することにした6。

また、テスト的にスタンドにマウントして、展示状態をシミュレーションしてみると、後頭部の造形は不要と判断し、途中から後頭部の複製は省略することにした。

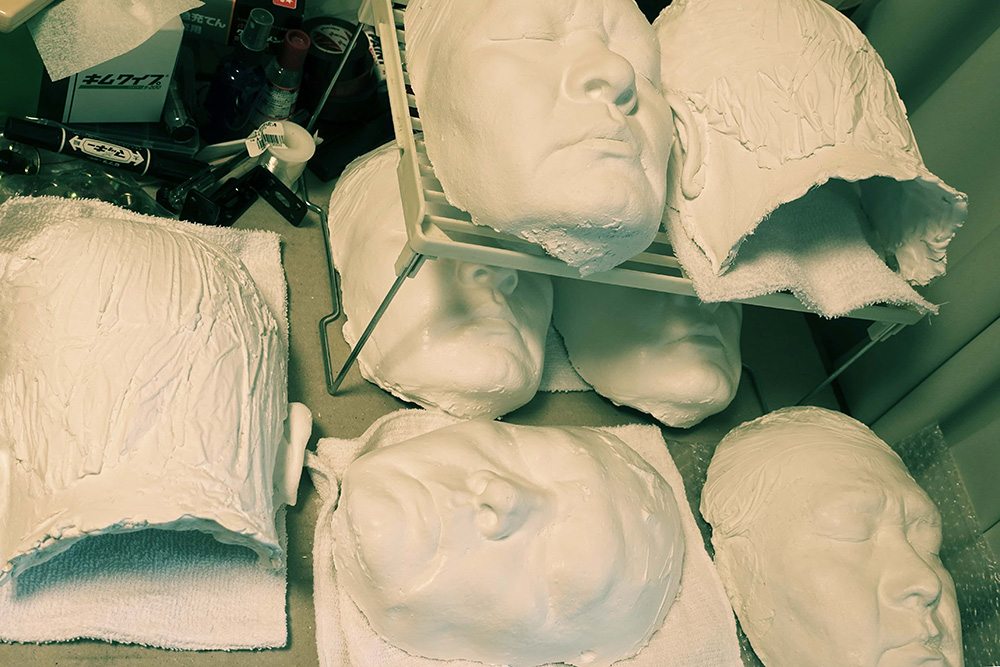

ここまでのいくつかの複製を並べて、眺めてみる。それぞれの複製行為には、数日から1週間の間隔がある。少ないと思っていた変化も、7、8個並べてみるとそれなりの違いが見えてきた。自然と「これはいつ頃つくったものだろうか?」「最初は上手くいかなかったなあ」という感慨も湧く。

ここで、はたと気がついた。これは「映画」なのだ。一つひとつの複製はそれぞれの時間の離散的な情報サンプルであり、それが連続することで「時間」「運動」「変化」を想起させる。フィルムでもビデオでもないが、そういった既存の映像メディアのマテリアルに宿っている「連続性のイリュージョン」は、この石膏のコピーにエンコードされているものと同じなのだ。

当然、複製がたくさんできたらそれらをコマ撮りし、動画としてプレゼンテーションすることは最初から考えていた。しかし、すでに二つの石膏マスクの間に「時間」を感じることができているのだから、従来の映像フォーマットに翻案する必要はないのかもしれない。むしろ、そこにイリュージョンが生じているのだから、直接それを鑑賞者に感じ取ってもらうべきだろう。それでこそメディアアートではないだろうか?

本作は、もともと「映画」「映像メディア」の特性の一つである「複製」を取り出し、メディアを構成するエレメントの一つとして味わう、というコンセプトであった。そしていずれ、多くのエレメントが絡み合って「映画」がかたちづくられる様子を想像できるような連作を構成できればなおいい、と思っていた。しかし、これではエレメントどころか「映画そのもの」ではないか!

映画の原初の形、あるいは数百年後、数千年後に映画に進化する祖先の「原種」を観察するはずが、その過去にはすでに映画イリュージョンそのものが存在している。まるで、お釈迦さまの掌の上で調子に乗って飛び回っている孫悟空の気分である。「映画的概念」は、原初から存在したのだろうか? それは19世紀末まで発見されなかっただけなのだろうか?

ここは開き直って、大量に並んだ石膏マスクを「映画だ!」と断言してしまおう。そこで生まれる「?」を、メインテーマの一つにしてしまおう、と決心した。

また、どうせ「映画であるなら」と、これまで制作していた実験映画のシリーズの一本と位置付けることにした。

〈grained time〉シリーズは、大量の静止画像や動画像を重ね合わせ、映画の原理を再構築しようという「映像作品」シリーズで、2009年より展開している。前回紹介した《walker(s) on the crossroad》(2021年)も、このシリーズの一本であり、本作《ふえる/きえる》は第6作ということになる。

石膏マスクの複製の連続を「映画」として提示する。そこそこ無茶なことをしているという高揚感7を感じながら、さらに複製作業を進める。この時点で、複製作業は1日で進められるようになっていた。

複製の作業にも慣れ、連日石膏を流す行為は、肉体的には疲れるのだけれど、余分なことを考えないので妙なリラックス効果があった。出来上がった複製たちを見返してみると、ああ、この傷がついてからもう5世代も複製したのか(傷は次第に薄れていく)、あのときは出張が重なって忙しかった、などと不思議な感慨が浮かんでくる。それならば、一つひとつの複製に、日付と「日記」をつけたらどうだろう?

個人映画のなかには「日記映画」というジャンルがあり、ジョナス・メカス氏の諸作品、鈴木志郎康氏の『15日間』(1980年)など、名作は枚挙に暇がない。私はこれまで日記映画に分類される作品はつくってこなかったが、今回は「私」自身が主役であり、モチーフである。先達にあやかり、率直に自分の心情を語るべきではないか。そう考えて、個々の複製の簡単な日記をつけることにした。作業はすでに10個程度まで進んでいたので、そこまでは記憶をさかのぼって記している。

日付を記す効果は大きく、それぞれのマスクの「間」の時間が、一目で明確にイメージできるようになった。日記は、マスク複製時の感想や、傷の由来、その他ちょっとした出来事など、ごく簡単なテキストである。それでも、複製が並んでいるだけだったときと比べ、鑑賞者が次の複製に移動するまでに生じるワンクッションが、鑑賞体験の濃度を上げる効果となったように思う。

複製マスクが17個、オリジナルと併せて18個になったところで、2023年7月26日(水)から30日(日)、静岡県富士市の富士ロゼシアターでの「富士美術研究所45周年記念OB展」に出品させていただいた。

その後ほぼ1年間、複製作業を中断する。

2024年の9月に東京・京橋のアートスペースキムラASK?で個展を開催させていただくことになり、7月末より複製作業を再開する。今回は「なんだかわからない物体」になるところまで、複製を劣化・変化させてしまいたい。結果、35代目、オリジナルと併せて36個を展示することができた。

日記テキストも36枚になり全体ではそれなりの分量になるのだが、多くの方がそのすべてを読んでくださっていた。また時間経過と作者の心情の変化をくんでいただいた上で、さまざまなご感想をいただくことができた。

35代目の複製マスクは、まるでどこかの遺跡から出土したようで、もはや「私」の特徴はほぼ失われている。それでもまだ「顔」であった。

私は以前から、AIによる成果物は、芸術的なジャンルでも早晩人間のつくるものを超えるだろうと確信していた。「以前」というのは、1990年代の「前回の人工知能ブーム」のときからだ。私は実験映像作家であり、またSF小説が大好きだ。それが自分の立場を脅かすことであっても、「常識が破壊される」ことに無条件に強い魅力を感じる。また、自分の創作活動の根幹にはさまざまなアイデアの順列組み合わせ的な部分があり、これこそAIにかなわないだろうという確信がある。その予測、期待/不安は、当時は楽観的/悲観的過ぎ、21世紀になってもなかなか実現しなかったけれど、今度こそ年貢の納めどきかもしれない。

もっとも、私の活動はキャッシュフローの小さなものだから、私の創作活動がAIに奪われるような経済的事由がすぐに生まれることはなさそうだ。しかし、私よりAIの方がよりいい「成果物」をつくれるようになることは間違いない、そうずっと思っている。

そのとき、私に何が残されるかといえば、それは「自己満足」であるだろう。それが宇宙で一番のものでなくとも、未体験の物をつくり上げた快感は失われないだろうし、そこに至る逡巡や苦悩もまた奪われることはない。作品が提示された時、鑑賞者がそこに作家の体験、苦悩や喜びを想像し、味わうという「鑑賞」行為の価値は失われないだろうし、むしろ高まる可能性もある8。

考えてみれば、自分が「宇宙で一番」の芸術作品をモノにできる可能性は限りなく低く、それはAIが発展しようがしまいが変わるものでもない。それでも、モノづくりの高揚感が、「宇宙で一番」なところに手を伸ばし、それに触れられるかもしれないという幻想とともにあることも変わらないのだ。

今作は、構想開始当初に考えていた「完成像」と、見た目はそれほど変わらないのだけれど、さまざまな発見によって作品のあり方は大きく変化した。創作活動において、これは大変幸せなことだと思う。日記のテキストには、その時々の私自身が感じていた制作に対する不安や期待、あるいは逡巡などが記されている。作品が変化していく過程を提示する、ある意味ドキュメンタリー映画である。

現在の複製マスクは、前述の通り35代目。まだ一応、そこに「顔」の記号を残している。次の機会にはさらに数個から十数個の複製を行い、今度こそ「ただの土塊」になる過程をすべて展示したいと考えている。

さらにまた次の「映画」メディアのエレメントを採り上げた作品も、いくつか構想中である。

脚注

※URLは2025年1月24日にリンクを確認済み