宮本 裕子

独創的な映像表現で、国内外で高く評価されていたにもかかわらず、2010年に46歳の若さで亡くなったアニメーション監督・今敏。2023年夏、初めて監督を務めた映画作品『PERFECT BLUE』(1998年)の4Kリマスター版が劇場で公開されるなど、今なお観客を魅了しつづけています。そんな同氏によるアニメーションは、しばしば海外での映像研究の対象にも。本稿ではなかでも『千年女優』(2002年)を、先行研究を引きながら、歴史的なメディアとなりつつあることで、研究が盛り上がりを見せている「ビデオ」をキーワードに読み解きます。

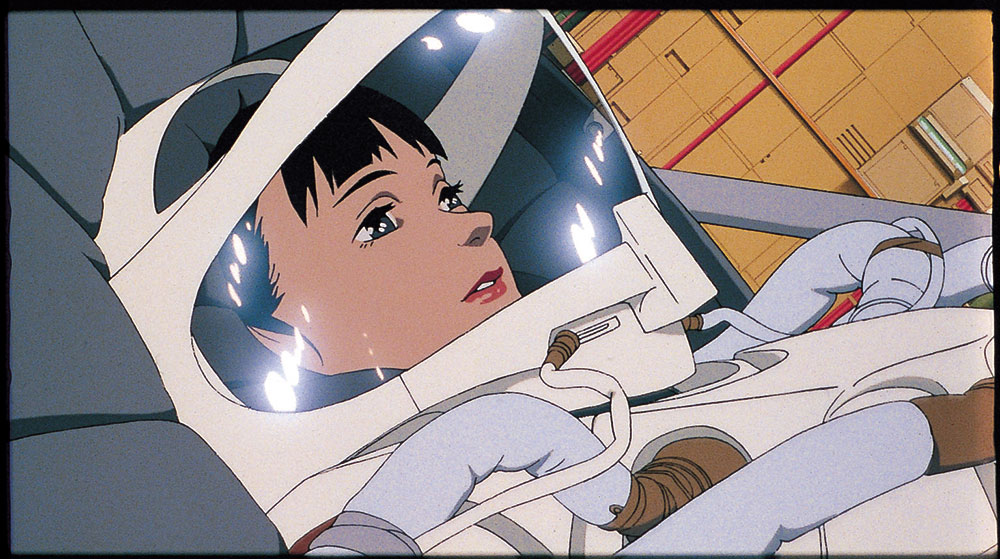

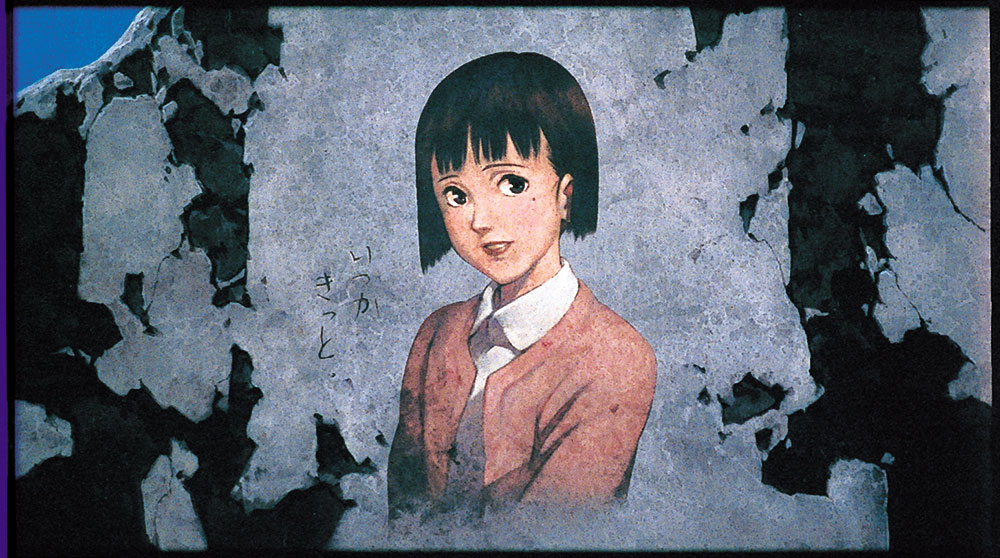

今敏の2作目の長編アニメーション映画『千年女優』(2002年)は、往年の映画女優、藤原千代子が出演する映画のワンシーンから始まる。しかしすぐ後にわかることだが、その場面は千代子のファンで映像制作会社を営む立花が見ている映像の内容である。千代子が宇宙船に乗り込み、打ち上げの段になると、画面が揺れはじめ、火力を噴射する衝撃が表現される。このとき、画面外の立花のいる空間もまた揺れており、地震が起きていることが示される。揺れがおさまるとアシスタント兼カメラマンの井田が登場し、立花は再生機を操作してそれまで見ていた映像を巻き戻す。この巻き戻し中の映像に「千年女優」のタイトルが重なり、オープニング・クレジットのシークエンスが始まる。巻き戻されている映像が見せるのは、先ほどの宇宙船の映画に加えて、別のさまざまな種類の千代子の出演作の断片である。このように『千年女優』の冒頭は、映画女優としての千代子、フィルムではなくビデオに移し替えられた映画、そしてそれを見る立花という、映像とその視聴と歴史が多重にメディア化された同時代的な状況を端的に表している。

『千年女優』におけるビデオを含んだメディア1についての議論は、すでにジャニーン・M・ヴィロットが行っている2。ヴィロットは、千代子の映画がビデオで再生されモニターに映されることについて、マーシャル・マクルーハンやジェイ・デイヴィッド・ボルターとリチャード・グルーシンを参照しながら、あるメディウムが別のメディウムで表象されることとしての「再メディア化」を指摘している3。『千年女優』では、千代子の出演した映画(フィルム・)メディウムにより構成される日本の映画史が、アニメーションとして「再メディア化」されているのだ。さらには、地震という劇中の出来事が、プレートのずれによって生じる層化の動きを持つことに注意を向けながら、トーマス・ラマールが「アニメティズム」と呼んだ4、イメージ内のレイヤー間の相対的な動きによる日本のアニメのメディウム的特徴とのアナロジーを指摘する。そのようにしてヴィロットは、アニメのメディア横断性、古いメディウムの新しいメディウムを介した存続、またそれらを介した、写真技術に基づいたのではないアニメ的なインデックスと記憶の関係を『千年女優』に見出している。

ヴィロットの論旨は記憶をめぐるものであるが、個々のメディウムについての指摘もまた重要である。本稿では、『千年女優』で象徴的な役割を果たすビデオに注目したい5。ビデオについて語られる際には、大きく分けて二つの方向がある。一つはインスタレーションを含む、ビデオ・アートの文脈であり、ここではアナログの電子映像としてのビデオのメディウム的な性質と美学的な性質が検討される。二つ目には一般的なビデオ・テープの視聴をめぐる受容の観点であり、ここでは美学的な側面よりも、技術と大衆あるいは個人の相互的な関係から、社会、文化的な編成や変遷が分析される。しかしこの二つの観点は完全に排他的な関係にあるわけでなく、部分的に相互に関連し合う事柄を含むだけでなく、お互いを補完し、「時代遅れ」という印象を超えるための批判的な統合的理論の可能性が潜在している6。本稿では、双方のビデオの議論において指摘される事柄すべてに触れることはできないが、その一部を記述しながら、『千年女優』とビデオのあいだにアナロジーを見出す可能性を提示したい。一般的なビデオの視聴とビデオ・アートの議論の双方に触れるなかで、以下の議論には半ば相反した要素が共存することになるだろうが、やや錯綜した同時代のメディア的状況から、同様にやや錯綜して見える『千年女優』を理解する試みとしてたい。

千代子が所属していた銀映という映画会社の撮影所が取り壊されるタイミングで、立花は井田とともに千代子のインタビューを撮影しに行く。インタビューでは、千代子が銀映に入る経緯から順に話を聞くことになるのだが、千代子の実人生としての過去と千代子が出演した映画の記憶とが混じり合いながら回想が展開される。それだけでなく、立花と井田もまた、千代子の回想のなかに入り、それに巻き込まれたり参加したりするのが、『千年女優』のユニークな点である。このような時空間の混濁した表象のなかで、映画は最後に冒頭で立花が見ていた宇宙船の映画の場面に戻り、幕を閉じる。冒頭のビデオの巻き戻しの映像は、映画の終わりに最初の場面に戻ってくるという映画全体の遡行と円環の構造を先取りしている7。

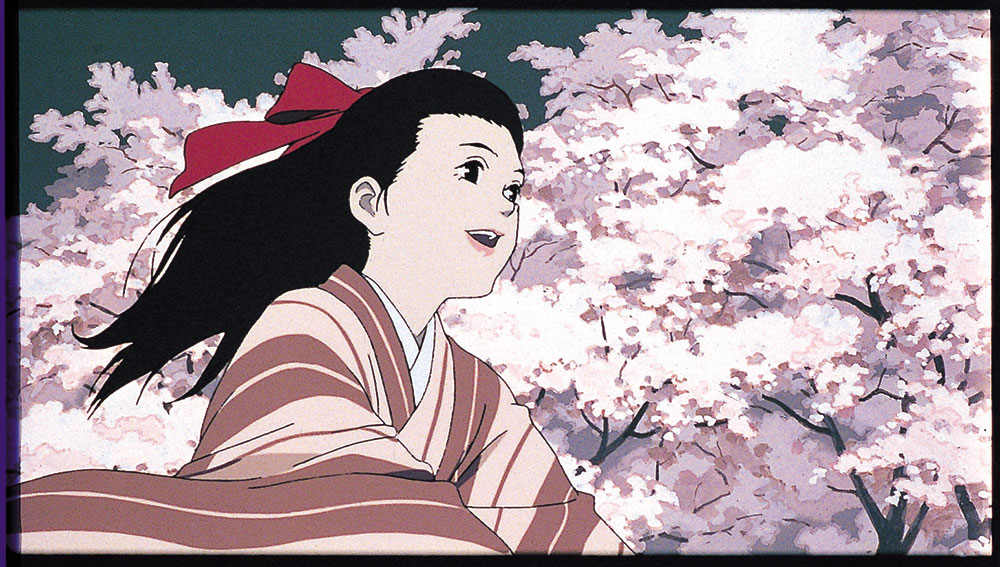

『千年女優』の制作年である2001年においては、家庭にPlayStation 2を含む、DVD再生機が普及し始めた時期でもある8。磁気テープによる映像の視聴から、DVDメディアによる視聴へと、映像視聴のソースが変化していく途上の映画として、『千年女優』は位置付けられる。磁気テープのビデオで、往年の女優の映画を見るという行為は、2001年時点における映像メディアの歴史的結節点としても興味深い。ヴィロットは、20世紀から21世紀の世紀転換期から世紀初頭に生じた日本映画史再考の動きのなかに、『千年女優』が位置付けられることも指摘している9。劇中に出てくる日本映画のパロディの数と種類の多さから、千代子のモデルを一人に絞ることはできないが、鎌倉に隠居する往年の映画女優という設定には原節子が参照されているだろうし、原が所属した松竹の大船撮影所が2000年に閉鎖されているという現実の出来事もまた反映されている。千代子の過去と彼女の映る映画というメディウムは、撮影所の取り壊しという出来事によって歴史化され、磁気テープのビデオで見られているという意味で再メディア化され、「映画の老い」と「映画の終わり」が強調される時代において、後続のメディウムであるビデオにより延命されている。立花は映像のプロフェッショナルではあるが、彼に類するような往年の日本映画ファンの身振りとして、ビデオを操作し、歴史的な映画を見るという行為は同時代において一般的なものであった10。他方、そう遠くないうちにDVDによるデジタル・データの再生がより一般化していくわけである。

ビデオは巻き戻しが容易であるため、反復的に同じ映像を繰り返しみることができる。フィルムに像を定着させる写真技術に基づいた映画技術と、フィルムを映写機で回して投影する映画上映において、このような可逆性と反復性はまったく一般的ではなかった。8ミリフィルムなど、自宅で映写機を扱うこと自体がなかったわけではないが、映写機はビデオのように即時的に巻き戻したり一時停止したりといった操作は容易ではない。映画とは、基本的には映画館における一回的で一過的な体験だったのだ。ビデオの普及により、好きな映画や好きな場面をいくらでも繰り返し、本来の映画が持つ時間的な流れに逆らって楽しむことが可能になったのである。

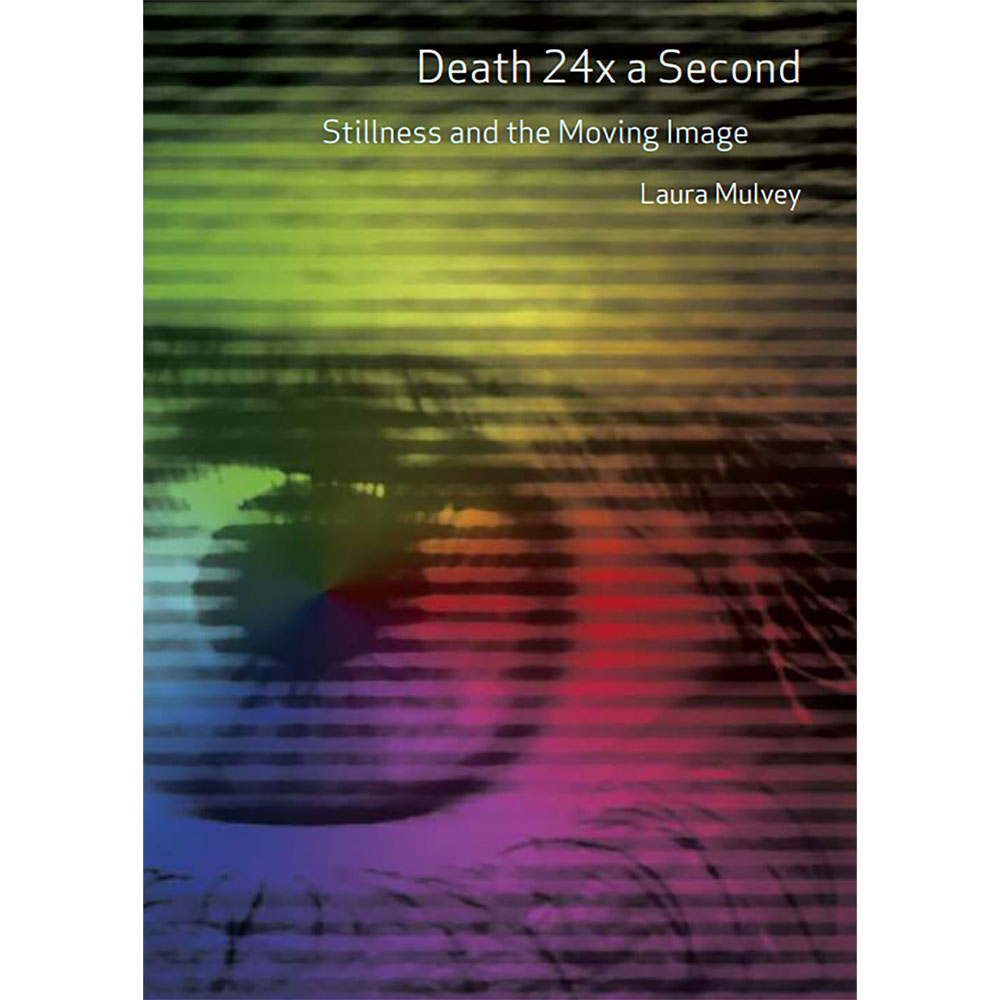

興味深いのは、立花が回想のパートを追うごとに、千代子の回想を聞く立場から、回想に「出演」する存在へとその位置付けを変化させていく点である。後に、立花は銀映でADとして働いていたこと、千代子が想い人から預かり失くしてしまった鍵を立花が持っていたことが判明する。したがって、立花は以前から千代子の人生の、一応の「登場人物」ではあったのだが、千代子の実人生の過去と出演作の内容が溶け合うような構成とそこへの観者としての立花の参加は、操作的な映画鑑賞について論じたローラ・マルヴィの議論と照らし合わせると興味深い11。マルヴィの議論はDVDのようなデジタル技術による映画の鑑賞を前提にしているだけでなく、実写映画についてのものでもあるため、アニメーション映画である『千年女優』を直接的に説明する参照枠にはなりえないかもしれない。しかし、竹村和子はマルヴィの言うデジタル・テクノロジーにおける観客性を、「アナログ・ビデオの時代に始まってい」12たと言い添えており、部分的にはビデオの鑑賞に敷衍しうる議論であることが示唆されている。また、劇中で立花がビデオで見る映画は、千代子が出演する実写映画という体であることは確かであろう。

マルヴィは、デジタル・テクノロジーによる操作的な鑑賞は、映画館では眼前で流れ去っていくだけのイメージを、一時停止や巻き戻しにより遅延させること、ひいては観客がそこに入り込むことを可能にすると言う。操作的な鑑賞によって映画のフィクションは解体され、物語よりもイメージへの注視が重要になり、イメージは虚構的な物語世界の時間としての「今」ではなく、それが撮影された時間としての「そのとき」を前景化させる。ここにおいては、「(ドキュメンタリー、フィクション、アヴァンギャルドなどの)映画文化のイメージが、(ニューズリールなどの公共の映画記録やホームムーヴィーなどの私的な)記録されたフィルムのイメージと平等な関係をもって混ざり合う」13のである。劇映画の内容と千代子の私的な半生の回想が混ざり合うこと、それが立花による介入によって生じていることは、冒頭におけるビデオの鑑賞とその巻き戻しを念頭においたとき、このような遅延的な映画鑑賞のモードとのアナロジーのなかで見ることができよう。マルヴィはまた、そうした遅延的な鑑賞における時間的なずれのなかには、「まるで気付かれるのを待っていたかのように何かしらの詳細が潜んで」14おり、「回顧的に解読される」15必要のある痕跡的な記録を持つとも指摘している。遅延的な鑑賞が回顧的な過去の解読につながる『千年女優』を思わせるフレーズである。

立花と井田が行う映像制作とインスタレーションを含むビデオ・アートは、直接に結びつけられうるものではないが、ビデオ・アートの文脈でしばしば指摘されるビデオの「再帰性」(reflection)という性質は、『千年女優』を特徴づけるものをいくらか想起させもする。

現像という段階を要する写真技術に基づくフィルムによる映画の時差性に対して、ビデオ・カメラはモニターにつなげば撮影と同時に映像を得られる。また、ビデオは、電気信号とその波としての性質、「リニアな走査構造」と流動的な構造化により現前する映像という性質を有している16。これらの性質も関係し、入力信号と出力信号をつなぎ合わせて「ひとつの循環――閉回路――を発生させる装置構造」17をつくることでビデオ・フィードバックを起こし、写真技術では得られない映像表現を行うことができる。ビデオ・フィードバックの代表的なものとしてしばしば挙げられるのは、カメラでモニター自体を撮影した際に得られる、合わせ鏡のような入れ子状が無限に続くようなイメージである。デジタル・ビデオと異なり、アナログ信号によるビデオ撮影では、得られる映像に若干の時差とノイズが生じる。この時差とノイズ自体を含みこんだフィードバック・ループがビデオ・アートの関心の対象の一つである18。

ビデオのこのような同時性と循環、閉回路に特徴づけられるビデオのメディウムを、イヴォンヌ・シュピールマンは、ビデオの本来的な再帰性として考えている。なお、ロザリンド・クラウスは、こうした再帰性を利用したビデオ・アートにナルシシズムを見出した19。例えばクラウスは、ヴィト・アコンチのビデオ・アート作品『センターズ』(1971年)において、アコンチ自身が約20分間カメラに向かって指を指し続けることを、鏡像としてのモニターを凝視する様子として了解し、カメラとモニターの無媒介的な鏡像効果を指摘し、自己を閉域のなかに閉じ込めることで、自己反映を推し進めるナルシスティックなものだと主張する。

河合政之は、アコンチがモニターを見ていないことなどから、クラウスのビデオ・アート批判に反論しているが20、河合がアナログのビデオ・アートをほかと差異化し重要視するのは、その映像が微妙な遅延とノイズを含む点である21。アナログのビデオはフィードバックのなかで完全に透明な鏡像を提供しないばかりか、その差異とノイズによって情報を脱情報化し、メディア化する世界に無自覚に無批判に取り込まれる状況から観者を解放する契機を供するのだ。ここにおいて、ビデオの再帰性は鏡像に閉じこもるナルシシズムではあるよりは、観者を巻き込んだ自己反省的(self-reflexive)なものとなる。

当然、『千年女優』は錯綜して見えるとはいえ、物語映画の形式を逸脱したアニメーション映画ではない。その意味でも、ビデオ・アートと単純に並べられるものではない。しかし双方に比喩的あるいはアナロジカルな関係を言いたくもなるのである。千代子と立花のインタビューと撮影を介した再現は、ビデオの同時性を示すかのように、再現と同時に場面として提示される。ラストシーンで長年の想い人について、会えても会えなくても「どっちでもいいのかもしれない」とし、「あの人を追いかけている私が好きなんだもの」と自己完結する千代子は自己愛的な閉域に閉じこもっているようでもある。なにより『千年女優』が入れ子構造のような閉域のなかを循環し続けることが暗示されている点で、ビデオの再帰性の議論は示唆的である。

留意すべきは、ビデオの性質であろう。井田が持つカメラは、「現在」の時点においては比較的大きいため、磁気テープに電気信号を記録するタイプのベータカムだと見ることもできようが、「回想」の場面においては、より小回りの効く小さいカメラになっている。後者は大きさからしてDVカムを想定して描かれているだろう。この場合、仮に磁気テープへの記録であっても、記録の方式はデジタルになる。そうであれば、そこでの「ノイズ」は、出力と入力の方法にも異なるだろうが、アナログのビデオのような連続的な電気信号の波とは異なってくる。

しかし、そうであれば、『千年女優』の「ビデオ」は、磁気テープでの視聴からDVDでの視聴へ、また連続的な電気信号の記録と再生としてのビデオから、デジタルによる離散的なデータの記録、再生方式での視聴への過渡期的状態として見る必要がある。そこにあらわれるメディア的なアナロジーは、アナログとデジタルの混淆的で混乱したものでもあり得る。「回想」の場面における千代子の出演作と実人生の目まぐるしい転換は、リニアな磁気テープの視聴よりも、離散的なデータへのアクセスによって瞬時に指定の場面を表示できるDVDなどのデジタル・データでの視聴におけるものに近いかもしれない。他方で、回想が過去から現在に下る構成はリニアである。この点において、今敏からの影響を公言しながら、多元宇宙を描き、異なる世界線における自己の能力を、クラウド・コンピューティングのようなものを通じて「ダウンロード」できる世界を描いたダニエル・クワンとダニエル・シャイナートによる『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(2022年)のような今日的な目まぐるしさとは異なる。『千年女優』には、アナログとデジタルのはざまにおいて、先行する、また同時代の、そして近づきつつある未来の映像メディア環境とそのアナロジーを見ることができるのかもしれない。

千代子の老いは、映画の「老い」と重ねられる。映画が古いメディアとして扱われ、ビデオにより生きながらえるように、千代子も自身がビデオの機構になったかのように劇中全体をかけて時間と記憶を遡行し円環し、再メディア化の中で永遠の生を生きる。千代子というメディア的存在と映画というメディウムはここでほとんど一体に重ね合わされる。しかしメディア的存在としての千代子は、永遠の生の中で老いを克服し自己愛に自閉するだけでなく、劇中の最後(であり、ある意味では最初)における遡行と円環において、ある種の自己反省的な態度をとるだろう。想い人と結ばれることではなく、追いかけること自体の目的性を自覚することは、自己愛的であると同時に、自身の出演してきた映画が中心的な価値としてきたであろう、異性愛的な価値観から部分的ではあれ、逸脱することでもある。映画女優としての自身の鏡像、すなわち支配的な価値観に奉じられる主流映画というメディア内の存在としての自己から、千代子は反省的に、部分的に逸脱するのである。そしてその契機を与えるのもまた、「老い」という時間的な差異である。撮影機、再生機、録画・編集機、モニターが一体となったような『千年女優』の「ビデオ」的な機構の中で、過去の再現、再生が繰り返されるうちに、千代子は老婆としての自身の老いた姿を、時差化された鏡像として、ノイズの入ったイメージとして見るのである。老いた自分を想い人に見られたくなかったのかもしれないという認識を介した、想い人を追うこと自体の目的化への自覚と結末における円環つまり時間的な再度の遡行としての若返りの示唆は、反省的でもあり、自己愛的でもある。

本稿では『千年女優』をビデオのメディウムに指摘される性質を比喩的あるいはアナロジカルに示したものとして見る可能性を提示してきた。ここでのビデオに関する議論に対する目配りはあまりに断片的であり、駆け足の議論となったことは否めない。また、本作がアニメーション映画として制作されたことを考えれば、議論は映画というメディウムに回帰せねばならないだろう。しかし残されたスペースは少なく、より詳細で精緻な検討は場をあらためるほかない。本稿は、あくまでビデオの鑑賞やビデオ・アートにまつわる言説を、比喩的に、アナロジカルに『千年女優』の中にみる可能性の提案を行ったにすぎない。より端的に、同時に敷衍して言えば、ここで私は今敏のアニメーションが置かれている時代的、メディア的、技術的な条件、あるいは今敏がそれまでに経てきた時代的な条件のもとに、この映画の構築性を考える可能性について示したかったのである。例えば『PERFECT BLUE』(1998年)や『妄想代理人』(2004年)といったその他の今敏作に見られる複数のテレビ画面やモニターが集合したイメージは、ビデオ・アートの代表的な制作者であるナム・ジュン・パイクによるマルチモニターの作品群を容易に思い起こさせはしないだろうか。トーマス・ラマールは今敏の「間メディア的な執着」をマンガ的なものとして指摘したが22、あるいはそれは現代の過剰なメディア的環境を模倣しながら「メディア化された世界の鏡像」23として提示し、この環境に部分的に迎合しつつも批判を内在させたパイク的な時代性を温存したものでもあったのではなかろうか。

主体の分裂や分身、複数のフレームからなる主題は、映画の歴史において珍しいものではなく、あるいはそれ以外の芸術においても見られるものだろう。また、今敏のさまざまなテーマやイメージ的主題は、フロイト、ユング的な精神分析学、心理学の語彙から来る部分も大きい。しかしデジタル全盛の今日から見ると、今敏作におけるそれらの主題のいくらかは、アナログななにか、あるいはそれとデジタルの複合する「ミレニアム」的な「ビデオ」の状況から記述されうるようにも思うのである。

脚注

※URLは2024年5月29日にリンクを確認済み