松永 伸司

視覚表現の一つである「ピクセルアート」は、1970~90年代のビデオゲームのグラフィックの主流であったおかげで、「レトロなゲームのグラフィック」という含みを持っています。そのいっぽうで、近年では「古くて新しい」一つのグラフィック・スタイルとしての地位が確立されつつあります。この連載では、そうした現代の動向も含めたピクセルアートの特徴と魅力について紹介してきました。第3回は、物語表現上の人物表現の手法としてのピクセルアートの特徴と魅力を考えます。

連載目次

ゲームライターの池谷勇人が書いているように1、「昔のゲームのドット絵は想像力をかき立てる(あるいは刺激する)ものだった」といった言い方で、ピクセルアートを肯定的に評価する言説は多い。池谷自身は、そうしたよくある「想像力をかき立てる」説に同意していない。自身の経験としては、むしろ「ドット絵のマリオがそのままの姿で、ああいう世界で冒険しているのを自然に受け入れる」といった経験をしていたのではないか、と2。

筆者自身のレトロゲーム経験は池谷のものに近いが、人によってはピクセルアートによって「想像力がかき立てられる」経験をすることもあるだろう。ここでは、どちらの経験が正しいかとか多数派だったかといった議論をしたいわけではない。この記事で示したいのは、ピクセルアートには「想像力をかき立てる」のとは逆方向の特徴・魅力もあると言えるのではないか、ということだ。

この記事では、ストーリーを表現する一手段としての、つまり物語表現形式の一種としてのピクセルアートの特徴を問題にする。また、物語表現のなかでも、特に人物表現3の面に焦点をあわせる。ピクセルアートの特徴を考えるためのひとまずの足がかりとして、いろいろな物語表現形式における人物表現の特徴を簡単に確認しよう。

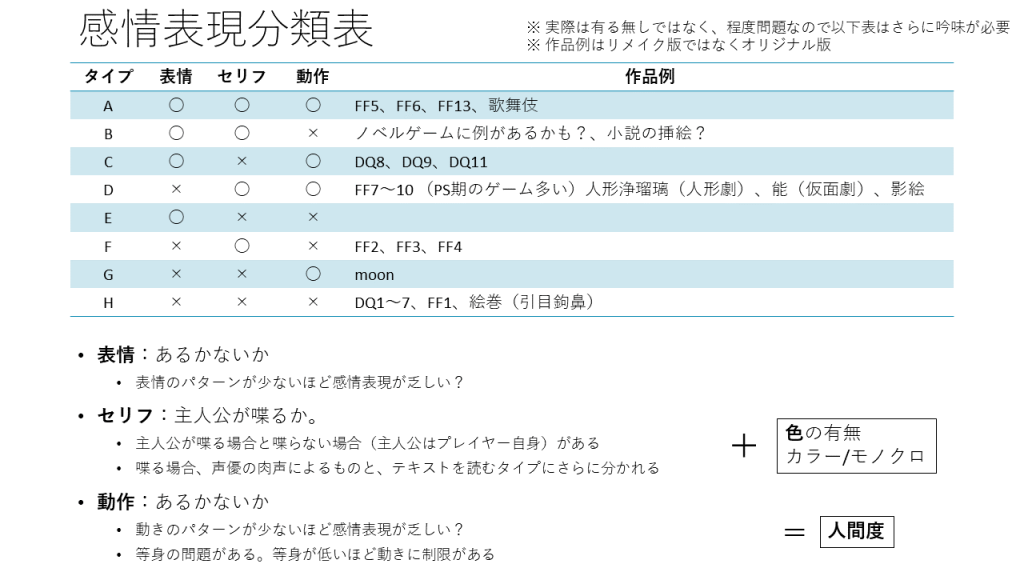

ゲーム研究者の毛利仁美は、日本の伝統芸能を中心として、主に視覚に訴える物語表現形式(能、人形浄瑠璃、歌舞伎、絵巻など)における人物表現の特徴を概観したうえで、それらとの比較をもとに、ビデオゲームにおけるさまざまな人物表現を整理・分類している4。毛利の分類は、以下の三つの観点の掛け合わせからなる。

表情:キャラクターの顔の表情が明示的に描写されるかどうか

動作:キャラクターの身振り手振りが明示的に描写されるかどうか

セリフ:主人公の発言がテキストや音声によって明示的に描写されるかどうか5

三つ目の「セリフ」は主人公の発言がテキストや音声によって明示されるか否かという分類軸だが、ピクセルアートの特徴とは関係しないと思われるので、ここでは「表情」と「動作」にだけ注目しよう。

例えば歌舞伎では、キャラクターの表情と動作が俳優の演技を通して明示的に観客に示される。逆に絵巻物では、キャラクターの表情が絵に描かれない傾向にあり(いわゆる引目鉤鼻)、また静止画である以上当然のことながら、動作も明示的に描かれない。毛利によれば、能(仮面劇の一種)や人形浄瑠璃(人形劇の一種)は両者の中間の性格を持つ。それらの表現形式では、キャラクターの動きは示されるものの、基本的にキャラクターの表情は(少なくとも明確には)示されない傾向にあるからだ6。さらに、動作が描かれない代わりに表情が描かれる表現形式として、小説の挿絵が挙げられている。

表のように、毛利はこれらの三つの観点による分類の枠組みを、ビデオゲームの人物表現、特に「ファイナルファンタジー」シリーズなどを中心とした日本のコンピュータRPGの人物表現に当てはめている。「表情」と「動作」の○×7の組み合わせに注目すれば4つのタイプがあることになるが(A=C、B=E、D=G、F=H)、ビデオゲームにはそのそれぞれに属する作品があることが表によって示されている。

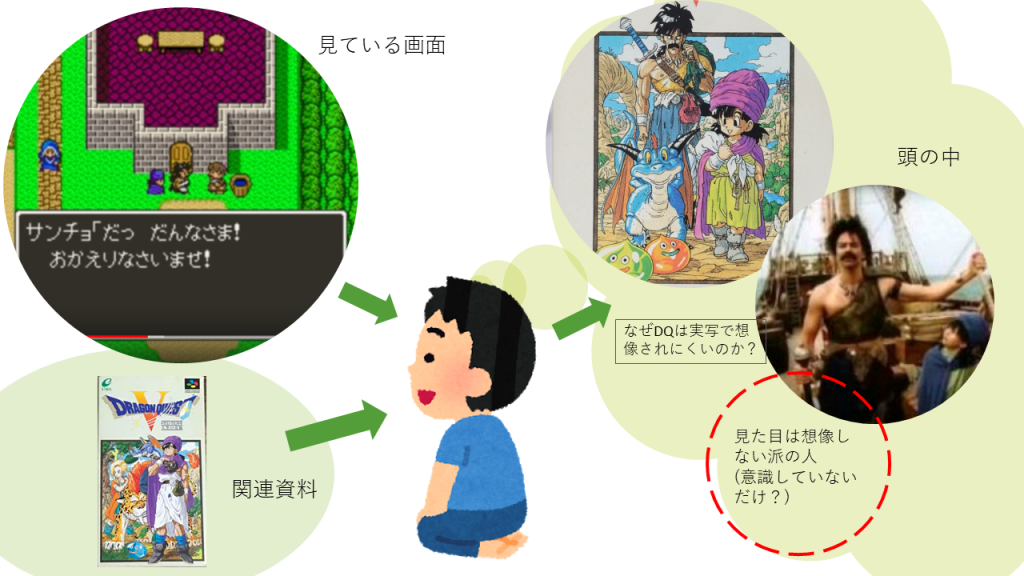

個々の分類に同意するかどうかはさておき、毛利がこの分類表を通して論じようとしているのは、これらの表現形式・作品がキャラクターの感情表現のあり方の点で互いに異なっているということ、またその結果として「人間度」の点で互いに異なっているということだ。ここでの「人間度」は、おおよそ、人間らしく感じられること、つまり一種のリアリズムを指していると思われる。そして毛利は、その「人間度」の違いによって、キャラクターの実際の姿をプレイヤーが「頭の中」でどのように(またどの程度)想像的に補完するかが変わってくるとしている。

分類表のAタイプに『ファイナルファンタジーⅤ』や『ファイナルファンタジーⅥ』といったピクセルアート時代の作品を位置づけていることからもわかるように、毛利は、ピクセルアートだから即「人間度」が低い(≒リアリスティックでない)と考えているわけではない。また、上に引用した図にあるように、プレイヤーの想像による補完が行われる場合、必ずしも単純に画面上の表現をもとに現実の人間らしい姿が想像されるのではなく、パッケージアートなどの関連資料との複雑な関係のもとでキャラクターの姿の想像が行われるという、きわめてもっともな指摘もしている8。とはいえ、明示的に描かれていないことで想像による補完(外見についてであれ内面についてであれ)が促されると考えている点では、毛利もまた「想像力をかき立てる」説に近い発想をしていると言えるだろう。

以下では、毛利の分類を参考にしつつ、少し違った視点から人物表現の一手法としてのピクセルアートの特徴を考えてみたい。毛利の枠組みでは、キャラクターの表情と動作の表現がどの程度あるか(明示的な表現の度合いが大きいかどうか、あるいはそうした表現が多いか少ないか)という観点から、いろいろな表現形式や作品が分類されていた。おそらくこの観点だと、ピクセルアートの特殊性は十分に拾えない9。というのも、キャラクターの表情や動作を明示的に描くか否かは、ピクセルアートの表現能力に大きく関わらないからだ。実際、毛利の分類表では、ピクセルアートのグラフィックの作品がA=Cタイプ(表情○・動作○)にもF=Hタイプ(表情×・動作×)にもある。さらに、表にはないものの、B=Eタイプ(表情○・動作×)やD=Gタイプ(表情×・動作○)のピクセルアート作品の事例も十分想定できるだろう。

ピクセルアートの特徴を考えるには、表情と動作の描写の有無よりも、表情と動作の描写がどの程度様式化されているかに注目したほうがよいと思われる。ここで言う「様式化されている(stylized)」とは、おおよそ「わかりやすくパターン化されている」「決まった型がある」「単純化されている」くらいの意味だ10。

表情と動作の様式化の度合いという観点から見ると、レトロゲームにおけるピクセルアートの人物表現は、一般にその度合いが相当高い傾向にあるのがわかる。『ファイナルファンタジーⅤ』(スクウェア、1992年、以下『FF5』)を例にとろう。この作品は、ビデオゲームの物語表現において11、キャラクターが表情や身振り(手足の動き)を変化させる描写を大々的に取り入れた最初期の例だが、その表情・動作は、キャラクターごとに数個のパターンしか用意されていない。絵文字やエモーティコンのように、キャラクターの表情や身振りを紋切り型的に描写しているだけだ。

『FF5』に続いて『聖剣伝説2』(スクウェア、1993年)、『ファイナルファンタジーⅥ』(スクウェア、1994年)、『クロノ・トリガー』(スクウェア、1995年)といった16ビット時代のRPGの名作群がつくられていく。それらの作品でも同じように、物語表現の一部としてキャラクターの表情や動作を変化させる描写が積極的に採用されているが、パターンのバリエーションが多少増えるといった程度で、様式化の度合いという点では『FF5』と大差ない。

そのように様式化された表現になる最大の理由は、ピクセルアート自体の特性にあると思われる。第1回の記事で述べたように、ピクセルアートではそれを構成する単位がかなり粗く分節化されており、表現の選択肢が(少なくとも普通の絵や実写映像や物理的身体による表現と比較すれば)相対的に少ない。特に日本のコンピュータRPGの様式では、個々のキャラクターの顔のパーツや手足に使うピクセルの数はせいぜい数個程度だ。結果として、顔や動作の変化を描写しようとすれば、どうしても紋切り型になる。一言でいえば、ピクセルアートの表現能力の特性12のおかげで、キャラクターの表情や動作の表現が不可避に様式化されるのだ。

もちろん、3DCG(いわゆるポリゴン)表現でも、キャラクターが無表情である例は多数ある。実際、毛利がDタイプに含めている初期ポリゴン時代のビデオゲームのキャラクターたちは、ピクセルアート時代のキャラクターたちと同等か場合によってはそれ以上に無表情だろう。とはいえ、ここでピクセルアートの特性として強調したいのは、キャラクターが実際に無表情であるということではなく、表情が描写される場合であってもつねに様式化されるということだ。初期のポリゴンのキャラクターはたしかに無表情かもしれないが、その表情がもし変わるなら、おそらくそれなりに細やかで紋切り型でない表情を見せてくれるだろう(少なくともそのように期待することはできるだろう)。それに対して、ピクセルアートのキャラクターは、表現能力の特性上、原理的に言って、細やかな表情の変化を見せることはない。笑うにせよ怒るにせよ、目をつぶるにせよ驚くにせよ、一つか二つのピクセルの色が変わる以上のことはない。ピクセルアートは、自然言語と同程度かそれ以上に少ないボキャブラリーで、キャラクターの表情を表現する必要がある。

様式化という観点から見ると、他の表現形式との比較についても、毛利の分類表で示されていたのとはまた少し違った関係が見えてくる。ピクセルアーティストのZennyanは、「ドットの匠」こと渋谷員子との対談のなかで次のように述べている。

ドット絵のアニメーションや演技っていうのはすごく心に残ってて、今でもいいなって思うんですよ。

ドット絵なのでちょっと記号的で、完全に演じるって事は出来ないんですけど、人形劇的に喜ぶ時にちょっと飛び跳ねるとかそういう表現がすごくいいし、ストーリーが乗っかってくるとその動きだけで本当に楽しくなったりとか感動しちゃったり、うつむいてるとほんとかわいそうに見えたりとかするのが、なんか日本独特な感じもしたんです。能とかそういうものに近い。動きをすごく制限するじゃないですか〔。〕舞とかもただ手がバタバタするだけで舞を表現していたりとか、それに近いような想像力を掻き立てる演技みたいなのがすごい好きです。13

Zennyanもまた「想像力をかき立てる」説をとっているようだが、それはともかく、物語表現の形式としてのピクセルアートを人形劇や能と並べている点、特にその独特の魅力を「記号的」や「動きの制限」として語っている点は非常に示唆的だろう。Zennyanが強調している特徴は、この記事における「様式化」とほとんど同じだと思われる。

以下で述べる筆者の見解は、ピクセルアートは高度に様式化された表現形式であるという点で能に近い性格と魅力を持つと考える点でZennyanの見解に近い。とはいえ、筆者が言いたいのは、Zennyanが述べるのとは別の――もっと言えばそれとは正反対の――側面に両者の共通点があるということだ。

好きでたまに読み返す文章の一つに、小林秀雄の「無常という事」がある14。日本の中世の古典作品とその美意識を独特な視点で論じる批評集だ。その一篇である「当麻」で、小林は自身の能楽鑑賞の経験と世阿弥の能楽論に見られる美意識を織り交ぜつつ、近代的な人間観(とおそらくそれに基づいた芸術観)を痛烈に批判している。

古典的なテキストがおしなべてそうであるように、「当麻」もいろいろな読み方ができるものだろうが、筆者が一番好きなのは、能面や能役者の所作が持つ強度のある魅力と、互いに顔色と心を読み合おうとする現代人の「滑稽さ」を対比している箇所だ。長めに引用しよう。

あれは一体何んだったのだろうか、何んと名付けたらよいのだろう、笛の音と一緒にツッツッと動き出したあの二つの真っ白な足袋は。15

どうして、みんなあんな奇怪な〔能面の〕顔に見入っていたのだろう。〔…〕あの強い何んとも言えぬ印象を疑うわけにはいかぬ、化かされていたとは思えぬ。〔…〕この場内には、ずい分顔が集っているが、眼が離せない様な面白い顔が、一つもなさそうではないか。どれもこれも何んという不安定な退屈な表情だろう。そう考えている自分にしたところが、今どんな馬鹿々々しい顔を人前に曝しているか、僕の知った事でないとすれば、自分の顔に責任が持てる様な者はまず一人もいないという事になる。而も、お互に相手の表情なぞ読み合っては得々としている。滑稽な果敢無い話である。〔…〕仮面を脱げ、素面を見よ、そんな事ばかり喚きながら、何処に行くのかも知らず、近代文明というものは駈け出したらしい。16

肉体の動きに則って観念の動きを修正するがいい、前者の動きは後者の動きより遥かに微妙で深淵だから、彼〔世阿弥〕はそう言っているのだ。不安定な観念の動きを直ぐ模倣する顔の表情の様なやくざなものは、お面で隠して了うがよい、彼が、もし今日生きていたなら、そう言いたいかも知れぬ。17

小林がここで批判しているのは、「内面」や「心理」や「感情」といったもの――教科書的には近代文学が「発見」し、重視してきたもの18――を重視し、それを表情などから読み出そうとする考え方だ。小林によれば、能の表現は、そうした「不安定な」心の動きを見せることをむしろ排除している。高度に様式化され、極度に切り詰められた動作や、何をかたどっているのかもわからない「奇怪な」能面は、内面を推測させるという点ではなく、むしろ内面を推測させないという点で力強い魅力を持つ。

小林が能舞台に見出しているこの魅力を何と名づければよいのかはわからないが、ともかくそれと似た魅力がピクセルアートの様式化された人物表現にも見出せるのではないか、というのが筆者の見解だ。すでに明らかなように、これは「想像をかき立てる」説とは逆方向の考え方になるだろう。ピクセルアートには、キャラクターの内面についてむしろ何も想像させないような――より正確に言えば、内面についての想像をはねつけてしまうような――側面がある。それは小林が言うように、キャラクターの「不安定な」内面を想像させるというような「やくざな」側面を締め出し、様式化された表情とツッツッとした動きそのものが持つ強度のある魅力を見せつけている。少なくとも筆者にとって、物語表現形式としてのピクセルアートの魅力の一つはこの点にある19。

この「内面についての想像をはねつける」というピクセルアートの特徴を、ストーリーに調和するかたちでうまく生かしたビデオゲームの例として『To the Moon』(Freebird Games、2011年)がある。この作品は、ゲームエンジンとしてRPGツクールXPを使っており、グラフィックの様式は一見してわかるように上で挙げたような16ビット時代の日本のRPGにかなり近い。RPGツクール製ではあるが、ジャンルはRPGではなくアドベンチャーゲームだ。戦闘やキャラクターのパラメータなどは一切なく、テキストとグラフィックによって描かれるストーリーの展開とそのなかでの謎解きに作品の見どころがある。

あらすじはおおよそ以下の通り。シグムンド社に雇われている2人のドクター、エヴァとニールは、死に瀕した人の願いを、その人の想像のなかでかなえるという仕事をしている。彼らは人の記憶にアクセスできる特殊なマシンで患者の古い記憶に潜り込み、その願いを記憶のなかに植えつける。そうすると、患者自身の頭のなかで、その願いに沿った新たな記憶の系列が再創造される。そして、うまくいけば、その(ある意味で捏造された)記憶のなかで願いがかなえられる、というわけだ。今回の依頼人は妻に先立たれた老人男性のジョニーで、その願いはただ「月に行きたい」というだけのシンプルなものだ。しかし、そう願う理由はよくわからないし、ジョニーの過去も詳しくはわからない。主人公たちが着いたときにはジョニーはもうすでに昏睡状態で、直接話を聞くことはできない。そういうわけで、プレイヤーはエヴァとニールを操作して、ジョニーの記憶を現在から過去に向かって徐々にさかのぼりながら、昔の出来事や願いの理由を探っていくことになる。

ジョニーの妻のリヴァーはストーリーの開始時点ですでに故人なのだが、ジョニーの記憶のなかでは生きており、依頼の謎を解くためのキーパーソンになっている。リヴァーはある種の発達障害を持っているという設定で(ASDであることが劇中で示唆される)、物静かで自分の意図や感情を表に出さず、それゆえコミュニケーションに難がある人物として描かれる。少なくともジョニーの記憶のなかでは、夫婦間で良好なコミュニケーションができているとは言い難い。

注目したいのはピクセルアートによるリヴァーの描写だ。主人公の2人やジョニーといった他のメインキャラクターは、『FF5』や『クロノ・トリガー』のキャラクターと同じように大げさで様式化された表情と身振りを示すが、リヴァーだけは感情表現をほとんど示さない。リヴァーが表情を変えるケースは2種類しかない。一つは楽しんでいるときだ。実際にプレイすればわかると思うが、普段無表情なぶん、にこにこしたリヴァーは本当にうれしそうに見える。めったに感情を表に出さないキャラクターが心の底から楽しそうにするシーンを描写するのに、おそらく細やかで複雑な表情は必要ない。むしろ面の付け替えのような紋切り型の表情の変化のほうが適している。

リヴァーが表情を変えるもう一つのケースは、ジョニーの反応を横目でちらちら見るときだ。初見のプレイヤーにとっては、何かを気にしているのか考えているのか、あるいは何かを企んでいるのか、まるでわからないが、とにかくジョニーを見ているのだけはわかる。そうした視線の変化が、数個のピクセルで印象的に表現される。この表情は、ストーリーの序盤では、コミュニケーションに難のある謎めいた人物というリヴァー像をプレイヤーに抱かせるものとして機能するが、終盤になってリヴァーとジョニーの過去が明らかになると、遡及的にその表情の理由がわかるという仕掛けになっている。ここでもまた、どうしても多弁になってしまうリアリスティックな顔ではなく、能面のような様式化された顔だからこそ、この両義的な効果をうまく実現できているのだと言えるかもしれない。

『To the Moon』にはいろいろな解釈と評価がありえるだろうが、少なくとも筆者にとっては、上に挙げた小林の考えにいくらか近い思想がそこに見て取れるように思われる。お互いに表情を読み合う現代人にとって、無表情な人とのコミュニケーションは難しさを感じるかもしれない。ただ、その向こうに人間がいないわけではないし、気遣いがないわけでもない。「やくざ」で「不安定」な表情を必死に読み取ろうとするのではないかたちでの、他者へのアクセスの道がある。『To the Moon』は、発達障害傾向のパートナーとのコミュニケーション不全というモチーフと、ピクセルアートという表現形式の特性をうまく組み合わせて、そのような思想を印象的に提示している作品として読めるのだ。

これまで全3回にわたって、一つの表現形式としてのピクセルアートの特徴と魅力について論じてきた。いずれの記事でも強調したかったのは、ピクセルアートを単なる技術的な制約の産物として(あるいは過去を思い返す懐古趣味の対象として)捉えるのではなく、それ自体で独特の性格を持った表現形式として捉えるという視点だ。かつてはコンピュータグラフィクス上のただの制約だったかもしれないが、少なくとも現代では、前回挙げた諸事例や今回挙げた『To the Moon』のように、ピクセルアートは明らかに視覚表現上の選択肢の一つとしてある。そして、選択肢のあるところには、芸術的な工夫や作者の個性を見て取ることができる。

このシリーズで取り上げたのは、ピクセルアートが備える特徴や魅力のほんの一部だ。例えば、ピクセルアートはブラウン管(またはコンポジット出力)で表示したときの「滲み」を考慮して制作されていたといったよくある話題20などもまた、美学的に興味深いものだろう。ピクセルアートの美学には、まだ論じられていない面白い論点が山のようにあるのだ。

脚注

※URLは2023年2月13日にリンクを確認済み