秦 亮彦

企画・ファシリテーション:一條 貴彰

映像・音楽・ストーリーテリングなど多様な芸術要素が統合されて生まれるゲームという表現を、制作者の声で紐解く本シリーズ。ゲーム独特の魅力の一つに、ドット絵(ピクセルアート)による表現があります。ファミコンに代表されるように、かつてはゲーム=ドット絵であり、ドット絵でキャラクターや世界を表現することが当たり前でした。2000年代以降はゲーム機などの高性能化により3Dでの表現が主流になりましたが、シンプルなピクセルで描かれる世界は、表現に制約がある分、かえってプレイヤーの想像力を引き出す特別なジャンルとして今も愛好者が多く、インディーゲームを中心に新作がつくられ続けています。ドット絵を用いたインディーゲーム開発で注目を集めるウマー氏と小林光氏は、緻密な書き込みやゲームファンを引き付ける世界設定、現代だからこそ実現できた広大な世界などの構築で注目されています。前編では、彼らが作品をつくるに至った経緯や、ドット絵の表現に惹かれる理由などを語っていただきます。

連載目次

――お二人の経歴からお伺いしますが、現在はフリーランスで活動されているウマーさんも、もともとはゲーム会社に勤められていたのですよね。

ウマー 私は4年間ソーシャルゲーム開発会社で勤務後、2018年にフリーランスに転じました。今はドット絵制作を中心とした受託仕事をしながら、個人開発のゲームや関連グッズといった、オリジナルコンテンツの制作、販売を行っています。

小林 私はコンシューマーゲーム会社に9年勤務しました。セガサターンやドリームキャスト、PlayStation 2などのタイトル開発をしていまして、その頃フィーチャーフォン1でのゲーム開発に興味を持ちアプリ開発を行っていました。結局100本くらいつくったと思います。そこからソーシャルゲーム開発を経て現在に至ります。ドット絵はコンシューマー会社勤務の頃に携わって、その後ずっと手掛けていました。個人制作はコロナ禍に仕事との合間を生かして少しずつつくっていきました。昔も趣味程度にやっていましたが本格的に行うようになったのは最近ですね。

――ドット絵を始めたきっかけを教えてください。

ウマー 小学生の頃にデザエモン2やRPGツクール3といった「ゲームをつくるためのゲームソフト」に初めて触れたのがきっかけです。でも当時はそういったソフトは思った通りのゲーム画面をつくれる自由度がなくて、当時は私自身絵も描けなかったので、試しに打ってみたドット絵では満足できるような画づくりができなかったんですね。そこから自分の満足いくゲーム画面をつくりたいと思うようになりました。まずは紙と鉛筆を持って絵を描き始め、イラストの練習を15年ほど続けた結果、ゲーム会社に入ることができました。退職後フリーランスになる際に、自分の名刺代わりになるような作品をつくらなければと考えました。そこで昔からつくりたいと思っていたゲーム制作を始めて、本格的にドット絵を打ち始めたんです。なのでドット絵自体は2018年から始めたことになります。

――以前はドット絵ではなかったのですね。ドット絵を始めたのはどうしてでしょう。

ウマー もともと、小学生の頃に思い描いた画づくりを自分のドット絵で実現してみたかったという思いが原点で、まずは基礎の部分である絵(イラストレーション)を学び始めました。しかし15年イラストを描き続けている間にそれをずっと忘れていたんです。そして実際に一人でゲームをつくろうと思ったときに、その原点を思い出したということですね。

小林 私はBASIC4を小学生の頃に始めたんです。父がファミコンを買ってくれなくてパソコンでプログラムをやれと言われたのがきっかけでした。ゲームをつくろうとすると絵がいるんですが、グラフィックツールが当時はなくて、方眼紙に色を塗ったりしてデータ入力していました。その後にツクールが出て、ツールでドットを描く楽しさに気が付きました。デジタルから入ったのでイラストよりドット絵が性に合っていたことや、アニメーションができたこともあってドット絵でゲームをつくるようになっていきました。

僕がゲーム業界に入ったのはPlayStationが出た頃で、3Dも登場して今後ドット絵がどうなるかわからないといわれていたんですが、勤務先がドット絵が得意な会社だったのでしばらくやっていました。その後5年ほどドット絵から離れた時期を経て、フィーチャーフォンの開発でドット絵にまた戻ってきました。そこからはずっとドット絵ですね。

――お二人はツールは何を使われていますか。

ウマー Asepriteです。

小林 私はEDGE2です。

デフォルメから生まれるイマジネーションの余白

――お二人が影響を受けた作品があれば教えてください。

ウマー 『Remain On Earth』(2018年~開発中)が影響を受けた作品は、初代PlayStationのゲーム『ベアルファレス』(2000年)です。当時『ガンパレードマーチ』(2000年)という大ヒットした人気作と発売日が被ったこと、ベアルファレスの開発チームが無名だったことなどの理由が重なって、あまり販売本数が振るわなかったといわれているゲームです。しかし今では隠れた良作として評価されています。『Remain On Earth』は、この『ベアルファレス』の「クォータビューで描かれる世界」や、「職人芸並の細かなドット絵アニメーション」「世界観設定のこだわり感」「生命感のあるキャラクターづくり」に強い影響を受けています。『Fishing The Abyss』(2024年)では影響を受けた作品は特にないですね。

小林 『エレマスタ』(2019年~開発中)の原点はファミコンの『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』(1988年)でした。当時子どもながら「自由度高く世界全土を歩き回る」ことにワクワク感を感じました。それを拡大しオープンワールドに昇華したのが『エレマスタ』です。シナリオに沿って進めるのではなく、ラスボスを倒す目的がありつつも、その過程において収集するもよし、最短で行くもよし、それはプレイヤーの自由です。また酒場にて自分が好きな仲間を加えるシステムも『ドラクエ3』がベースになっています。武器デザインや合成は「モンハン」シリーズです。オープンワールドの体感部分や自由度は『スカイリム』(2011年)、キャラとの交流や性格付け、収穫などは「どうぶつの森」シリーズ、ストーリー導入や異種族混合な世界観は「シャイニング・フォース」シリーズの影響を非常に受けております。

――現在はCGもリッチな環境で動かすことができるようになってきたなかで、ドット絵ならではのおもしろさや表現を感じるところはありますか。ウマーさんは名刺代わりになるドット絵をつくろうと考えていたとお聞きしましたがいかがでしょう。

ウマー なかなか難しいですね。コストが安かったり、アニメーションが比較的手軽につくれるみたいな、制作者側の視点から考える「ドット絵を選択する優位性」についてはたくさん思いつくんですが。表現については小林さんに聞いてみたいですね。

小林 ゲーム会社でゲームの進化を見ていると、ドット絵からカラーがつき、ポリゴンが出てムービーも高解像度になってと、表現が多様になっていて、どのスタイルが優れているかの観点がないと思うんです。昔は制限があってドット絵を使っていましたが、現在は容量が大きくなり、自由に描けるようになりました。昔はフロッピーに収まるように1Mで描くとか制約がありましたね。

ウマー CGでまるで映画のようにカメラワークやキャラクターの表情を繊細に描けるようになりましたが、それは逆にいえば「描かないといけなくなった」ということになるんじゃないかなと思っています。リアルで自然に振る舞うはずのキャラクターが自然に振る舞ってくれない。これだけで本来注目してほしいはずの場面で気が散って感情移入しづらくなることもあるんじゃないかと。私はそういった細かい表情の演技などにはこだわりはありませんが、リアルにするならおそらくそこに多大なコストを掛けなければいけなくなると思うんです。そういった点では、ドット絵は細かい描写がなくてもイメージで補完できる要素が強いので、「ならでは」はそこにあるのかもしれませんね。

小林 その話はすごくわかりますね。リアルゆえに粗が目立つとか、動きが自然でなくても、もともとドット絵はデフォルメですから。ある意味本当に描きたいものをドット絵は描けるのかもしれない。私はゲームはイマジネーションだと思っています。遊び手がある程度想像したりするのは大事で省略することであえて委ねるのもいいと考えているんです。

ウマー どれだけ高解像度にしても、みんながドット絵と認識できる範囲であればデフォルメ表現にならざるを得ないのがドット絵だと思いますしね。デフォルメ表現は「ならではの表現」というよりは、ドット絵の「制限」なのかもしれません。

小林 見た目のリアルと体験のリアルは別だと思っていて、視覚的な情報はたしかに今の3Dは優れているんですけど想像の余地は少ない。目から入ってくる情報が多いんですね。ドット絵はその分想像ができるので、反対に没入ができるんじゃないかなと思うんですね。

――制限の部分やユーザーの想像の余地があるのですね。また、省力できる開発事情的な良さもある。ウマーさんの場合は縦長ウインドウでの表現であったり、小林さんの場合は情報量の多いマップが特徴だと思うのですがどういう風に絵づくりを考えていたのでしょうか。

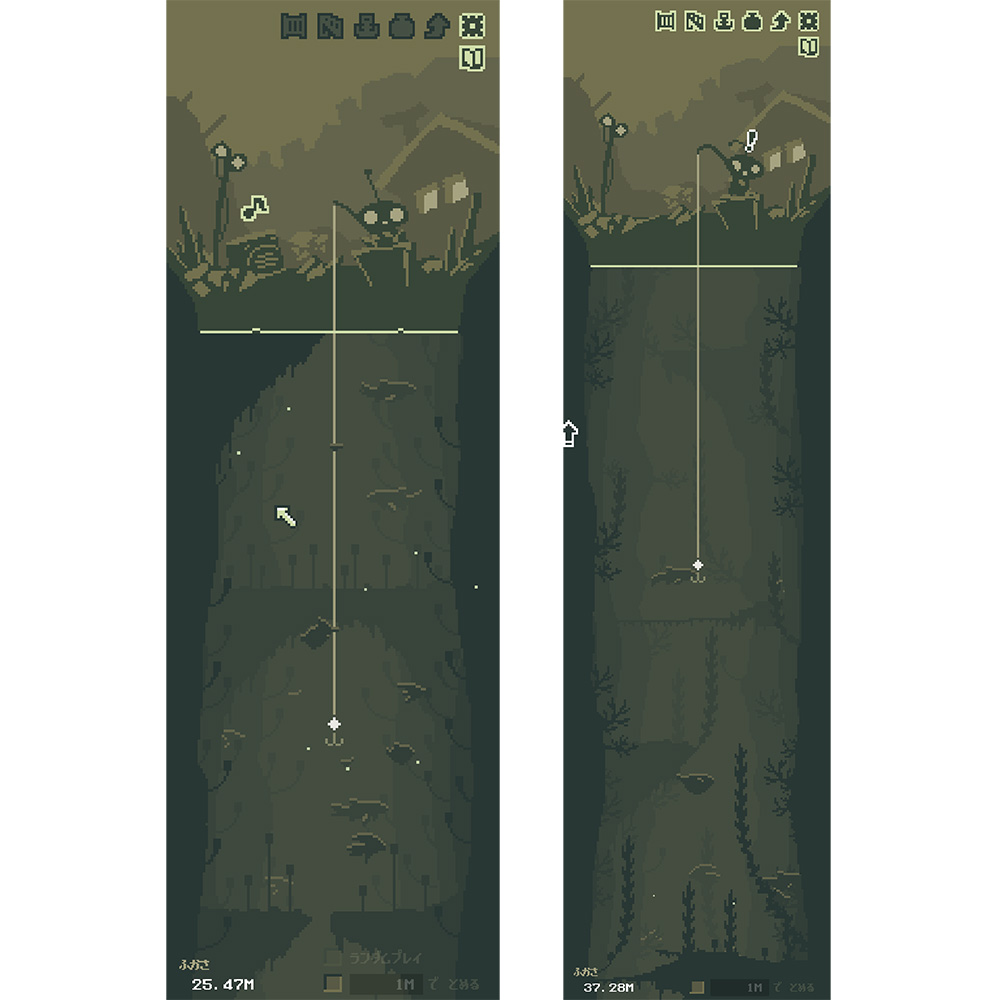

ウマー 縦長ウインドウの『Fishing The Abyss』は、深海において暗闇の中で何が飛び出してくるかわからない恐怖感と、それでも前に進みたいとの好奇心という矛盾した感情のせめぎあいを表現したかったんです。なので海を断面図のように描き、縦長であるがゆえに先はよく見えるが、横幅が狭いので横から何が飛び出してくるか直前まで予測できない状態をつくりました。突然大きな生き物が画面内に現れるドキドキ感や、巨大な生き物の身体全体をあえて画面に収めないことで巨大感を想像で膨らませ、ドキドキをより感じやすくする設計になっています。放置ゲームジャンルにおいては縦に長いウインドウは例が一つも見つからなかったので、珍しいからという理由も重なりました。

画面解像度は結構感覚で、とりあえず横幅は128ピクセルで試してみて、目で見ていい感じにドット絵感が出ているかどうか確認した程度です。

――小林さんとしては、解像度はいくらで考えているのでしょう。

小林 ツクール準拠で考えていますね。表示画像は2倍にしています。というのは、2倍にしたらしっくりきたのでこれでいこうと思いました。

ウマー ドット絵は等倍だとすごく小さい絵なので、感覚的にいうと手に持ったカメラを小さい絵に寄せてズームするイメージです。通常の2倍大きく見えるくらいに寄る、とか。そうすると画面表示サイズも2倍で表示されて、ドット絵らしい画面になります。私の場合、大体ちょうどいいのは2倍寄せかなと思いますね。

小林 3倍は計算複雑になるし4倍は大きくなりすぎるんですよね。

――小林さんは物量も多いのですが、どうやって開発しているのでしょう。

小林 2Dでオープンワールドがやりたくて量が必要になったんです。『スカイリム』に感銘を受けたこともあって、調べたら2Dのオープンワールドってあんまりないってこともわかったので軽い気持ちでやってみようと。ツクールの最新版を買って仕様を確認してこれくらいの大きさならオープンワールドっぽいかなとマップをつくって、キャラや敵を配置して各フィールドマップにキャラクターを5人配置しようって計算したんです。

するとキャラクターが350になって、それぞれに合わせた武器防具を考えると特化したものもつくったりしていたら武器が30種になって、防具も30種で合わせて60種になるのでこれを50個となると合計3,000個なんです。さすがに絞って2,200くらいにしました。つくりたい物に数がついてきてしまったんですね。ゲーム会社だとこの数を出した時点で企画が通らないですよね。でもつくりたいからつくるしかない。

物理的には苦労するんですが、役割がはっきりしていて意外と50種類ってすぐ埋まったりしています。必要だから3,000になっていて最初から3,000と決めたわけではないんですね。ただ、デザインは思い浮かんでいないですね。

――キャラやアイテムなどをつくるにあたって、特色はどのように出していこうとしましたか。

小林 オープンワールドをつくろうと考えていたので、まずは世界地図を描いたんです。気候とかも決めて子どもが落書きするように地図を描いて、それから現実の世界に当てはめてこっちは中東にしようとかこのへんはインドにしようと決めていって、脳内で歩いてみて文化の変遷を考えていくと世界のモチーフができていくわけです。その地方にはこんな町や遺跡があるだろうしじゃあ人や武器はこんな風なのかなって、その地方の文化をモチーフにしてつくっています。データベースもつくっているので両方からアプローチしています。

――世界の文化からのアプローチと職業などのゲーム的なアプローチがあるんですね。

小林 『エレマスタ』は旅行がテーマなのでプレイヤーに歩いてほしいんですね。ファストトラベル5もいいんですけど、移動するとシームレスに文化の変化や表現を感じてほしかったのでさまざまな文化を用意して旅をしていると徐々に違う文化の地方に変化してきたなと思ってもらうようにしたかったですね。

――『スカイリム』も地域の特色はあるんですが、クエストのためにファストトラベルばかりするんじゃなくて、プレイヤーの体験としてはマップの旅自体を楽しんでほしいわけですね。

小林 そうですね。そのため道中も退屈しないように仕掛けをいろいろ入れています。見た目だけでなく、システム的にもキャラがランダムでイベントを起こしたりといったことも。

――ウマーさんの場合は『Fishing The Abyss』では色を絞ってゲームボーイのような表現にしたのでしょうか。それと重要な要素の釣れる生物の絵づくりはどういった考えで生まれたのでしょう。

ウマー 私の画づくりは、基本的に色を使って書き込みをどんどん増やし、情報量の多さでクオリティを高める方法です。『Remain On Earth』がまさにその考え方でつくられています。『Fishing The Abyss』も本当はそんな感じで細かく描き込まれた情報量のある画づくりを考えていました。

では実際にまずゲーム画面をラフで描いてみようとドット絵を描き始めたのですが、そのときに色を選ぶパレットに偶然設定されてあったのがゲームボーイっぽい色だったんです。色をゼロから決めていくのはそこそこストレスのかかる作業なので、ラフイメージではあまり色を気にせず有り物の色で描いてしまうことが多いのですが、それで仕上がったラフイメージを見て「結構雰囲気がいい感じだな」と思ったんです。それをそのまま本番の画として採用してしまえば、雰囲気も出せる上に描き込むコストも削れると思って、今回の短期制作のミッションと噛み合ったわけです。つまり偶然ですね。

生物の画づくりは、釣りと深海をテーマにすると決まった時点で、実際の深海の生物のように普通の生き物もいれば変わった見た目の生き物もいるといったような、基本的なイメージはできていました。

あとはコストの問題で、現実の世界の現実の生き物、現実の生息海域にするとリサーチが大変なので、架空の世界、架空の生き物といったような形にしました。私にとっては、その方が制作が圧倒的に楽で早いからです。

――作業コスト削減もできたわけですね。ドット絵は他にもそういったコスト面や表現面での独自性や優位性はあったりしますか。また、反対に難しいものも教えてください。

ウマー ドット絵はイラストなどの手描きのアニメーションに比べると、圧倒的にアニメーションが描きやすいというのは特徴としてあると思います。

イラストだとちょっと動かそうにもいろんな箇所が連動して動かないと不自然だったり、デッサンの問題も常についてくるので技術的ハードルも高くなります。ドット絵の場合は1ドットずらした程度のものを挟んで繰り返し再生するだけでも立派にアニメーションとして成立してしまうので、手軽にアニメーションがつくれてしまう、というのは知ってほしい部分ですね。たとえちょっと動くだけのものでも、自分が描いたものがちゃんと動いているのは、思っているよりも嬉しいものだと思います。

もちろんリアル表現のような複雑な動きや、カメラワークを変化させていくようなアニメ表現をしようとすれば労力はとんでもないことになります。

小林 こういう表現をしようと考えたとき、頭のなかでドット絵に変換してやっていることが多いですね。ドット絵の苦手な点はカメラワークですか。もともと自分はマップチップ6が本業で、少ないタイルセットでマップをつくるときにドット絵はやりやすいかなと思っていました。少ない素材でつくると細かくなるほどつなぎ目とかに粗がでちゃうんですが、ドット絵では自然になるのがいいなと思いますね。あと、デフォルメのアニメーションはやりやすいです。一方で物理っぽい滑らかなアニメーションは難しい。できなくはないですが、そういうのはパーティクルでやりたくなりますよね。

脚注

ウマー

個人開発のゲームクリエイター。代表作は自動で深海釣りを楽しむデスクトップアプリ『Fishing The Abyss』(2024年)、制作中のドット絵アドベンチャーゲーム『Remain On Earth』。ドット絵を中心に、音楽と効果音以外の部分を個人で制作している。

小林 光

デザイナー。ゲーム業界に約30年在籍、PlayStation、セガサターン、ドリームキャストを経て、ガラケーアプリやスマホのソーシャルゲームなど、累計150作品ほどに携わる。ドット絵から3D、時にメインプランナーやディレクターも経験し、今は社会人のかたわらで個人でもゲーム制作を行う。

※インタビュー日:2025年6月26日

※URLは2025年11月18日にリンクを確認済み