坂口 将史

特撮においては、映像そのものだけでなく、「その映像がどのようにしてつくられたのか」というメイキングもまた視聴者に楽しまれてきました。そしてメイキングは、視聴者に特撮の映像制作の知識を与え、視聴者が別の特撮映像作品を観る際に、その撮影に使用された技術を推測することを可能にします。こうしたドラマとしての映像視聴と、映像技術に着目したメタ的な視聴が並行して視聴者に体験されることこそ、特撮というジャンルに特徴的な視聴経験です。本稿では、『シン・仮面ライダー』(2023年)と『次回予告』ミュージックビデオ(MV)(2024年)の事例を参照し、こうした特撮の視聴体験の新たな形態を、映像内でのテキストの使われ方に注目しながら検討していきます。

「実写映画」といえども、実景の被写体を撮影した映像のみを使って作品がつくられるとは限らない。合成、マットアート、ミニチュアセットなどが用いられたかつてのアナログの時代から、現在のデジタルの時代まで、さまざまな映像技術が開発され、実景の被写体を撮影するだけでは得ることができない映像がつくられてきた。そうしてつくられた映像が実景のカットと組み合わせられ、一つのシーンとして作品世界を構築する。このとき、観客が違和感なく作品世界に入り込み、そこで語られる物語に集中できるよう、カット同士のつなぎ目が極力目立たないように編集されることが、基本的には望ましいものとされる。

一方、「特撮」と呼ばれる映像ジャンルにおいては、ミニチュアワークや操演などの特殊な撮影技術によってつくられた映像そのものが作品の売りとなっているがゆえに、観客もまた、その映像作品のなかに「特殊な撮影方法によってつくられた映像」が現れることを期待しながら視聴することとなる。そのため、特撮作品を見る観客は、作品世界に没入し、カット同士が滑らかにつながれた一連の映像として作品を楽しみつつも、シーンのなかから特撮が用いられたカットを見出し、そのカットそのものに特別な視線を投げかけもするのである。こうした視聴体験は、特撮によって得られたカットが「どのようにしてつくられているのか」という、作品制作の舞台裏に視聴者の意識を向かわせることとなる。

こうした「特撮」ジャンル作品における視聴者のふるまいは、特撮のメディアとしての特性が何かを検討するうえで、非常に重要なものである。例えば「全国自主怪獣映画選手権」1第18回大会で優勝し、現在商業作品の現場で活躍している佐藤高成は、「ミニチュアが画面に現れると、驚きとともに、どうやって撮っているんだろうという『メイキング脳』が働く。受動的な観る側を、『能動的に驚く』存在に変えてしまえることこそ、ミニチュア特撮が持つ魅力じゃないでしょうか」2と語っている。また、こうした「スクリーンに映し出された映像を信じることと疑うことのあいだを何度も往復」3するような「特撮を見る経験」について、社会学者の真鍋公希はトム・ガニングの「アトラクション」概念を引き、初期映画、奇術劇場、だまし絵といった19世紀の幻想的な芸術に対して当時の観客が向けていた、「提示されたイメージが『錯覚にすぎないという事実を意識』したうえで、『わかってはいるけれど確かに見えるという、知的な否認の限界を試す』『だまし=だまされの遊戯』に興じ」4る姿勢との連続性を指摘している。このように、「特撮」は視聴者を能動的な存在として映像視聴体験に巻き込む、インタラクティブ性の強いメディアと捉えることができるのである。

上記のような「特撮を見る経験」は、新聞、雑誌、書籍といったテキストメディアによるメイキング記事を通して、その読者(=特撮の視聴者)に撮影技術の知識を提供するなかで醸成されていった。そうしたメイキング記事はやがてテキストメディアの枠を超え、テレビ番組や映像ソフトによっても提供されるようになり、解説手法がテキストから動画になったことで、より視聴者が撮影技術を直感的に理解しやすくなっていく。現在、全国各地で特撮の展覧会や特撮ワークショップが開催されているが、こうしたイベントは、来場者/参加者がモノの観察や身体的な体験を通して撮影技術に関する知識を深めるものであり、「特撮を見る経験」を駆動させるための「特撮リテラシー」を人々に提供するものとしても機能していると評価できるだろう。

本稿では、こうした特撮のメディアとしての特性に大きく関わる「特撮を見る経験」に対し、これまでにないアプローチを試みた近年の作品の事例についての検討を行う。その作品とは、映画『シン・仮面ライダー』と、キタニタツヤの楽曲『次回予告』のMVである。

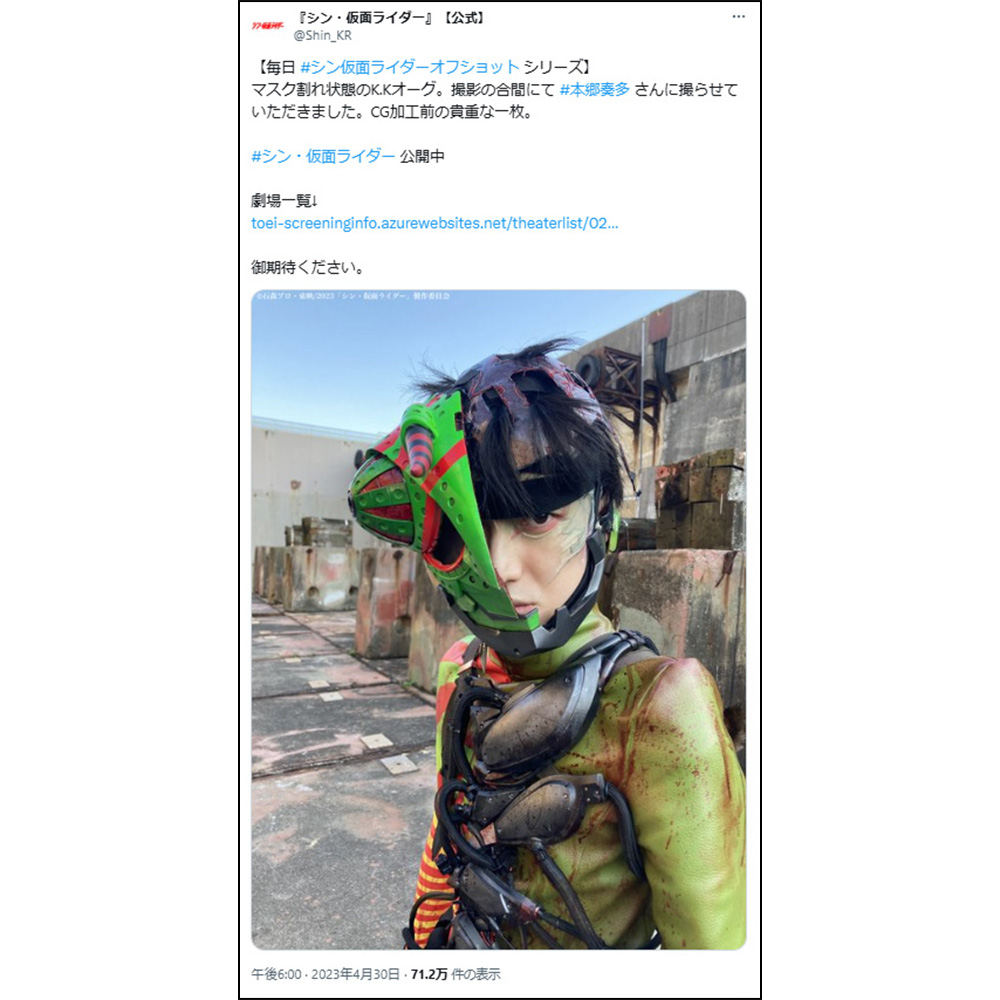

『シン・仮面ライダー』は、さまざまなかたちで作品の舞台裏を視聴者に発信した作品である。映像作品に限定しても、公開2週間後の2023年3月31日に放送されたNHK制作の「ドキュメント「シン・仮面ライダー」 ~ヒーローアクション挑戦の舞台裏~」、2023年4月12日より「YouTube 東映映画チャンネル」で全5回が配信された「SHOCKER presents 不定期『シン・仮面ライダー』撮影現場調査報告」、2023年4月14日より『シン・仮面ライダー』公式X(旧Twitter)で全5回が配信された「VFX Break Down」の3種があり、複数のメディアを使い分けてさまざまな視聴者層にアプローチを試みていることがわかる。そして、劇場公開と同時期にこれらメイキング映像を公開しているため、視聴者がそれらのメイキングを事前に見たうえで作品を鑑賞する、もしくは鑑賞終了後にその撮影風景をメイキング映像で確認することを可能にする。すなわち『シン・仮面ライダー』は、作品の舞台裏というメタ認知を伴った視聴体験を、SNSなどを含めた現在の視聴者の周囲を取り巻くメディア環境を利用してプロモーションしていたのである。

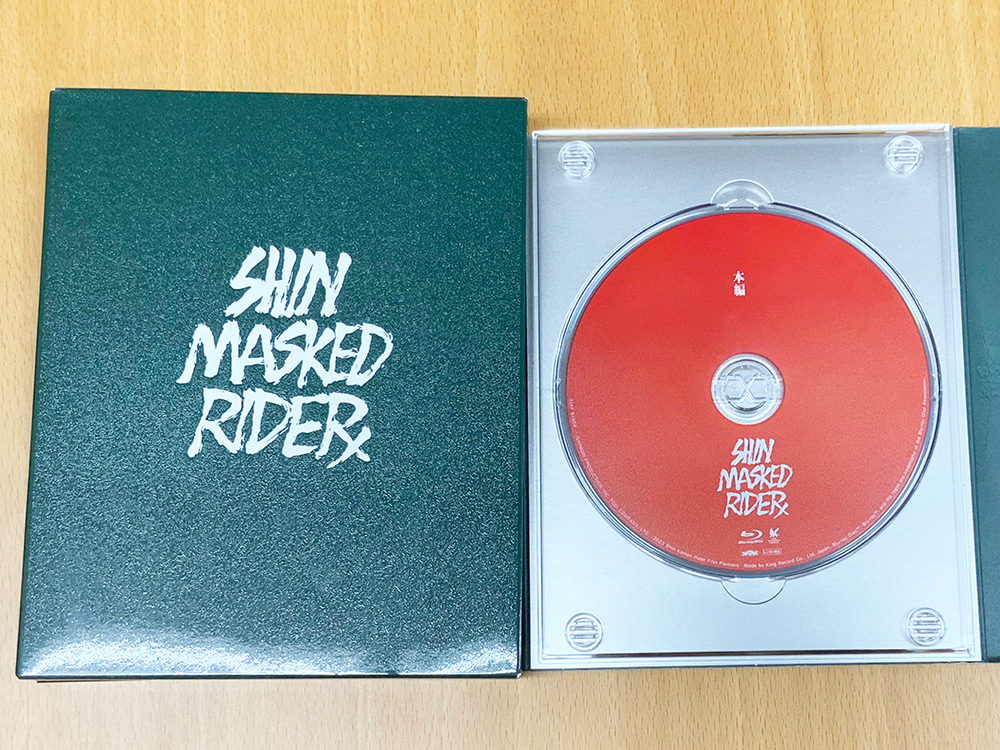

だが『シン・仮面ライダー』は、こうした早期のメイキング公開による視聴者のメタ認知の促進以上に、「特撮を見る経験」の観点において興味深い試みを行っている。それこそが、『シン・仮面ライダー』初回限定版Blu-rayボックスの特典として付けられた、「撮影地情報字幕スーパー」機能である。

「撮影地情報字幕スーパー」機能は、本編映像の上映と並行して、その映像がどこで撮影されたのかを字幕スーパーとしてカットごとに表示するというものである。なお、1秒以下のカットに関しては、「〇〇→〇〇」といったように、複数のカットにまたがるかたちで字幕スーパーが表示される。フルCGのカットについては「VFX」と表記されることとなる。またグリーンバック合成カットに関しても、実際に役者が合成素材の撮影を行った場所の名前が表示されることとなるため、先行するメイキング映像と「撮影地情報字幕スーパー」機能を併用することで、どのカットでグリーンバック合成が行われたのかを判断することが可能である。そしてこの「撮影地情報字幕スーパー」機能を用いることで、例えば映画冒頭のトラックによる追跡からトラックとの衝突直前までのシーン(00:00:21~00:01:17)であれば、「群馬サイクルスポーツセンター」→「東宝スタジオ No.9」→「東宝スタジオ No.3」→「アネスト岩田 ターンパイク箱根」→「東宝スタジオ No.3」→「アネスト岩田 ターンパイク箱根」という流れで映像がつながれているように、映像作品がさまざまなロケ地で撮影された映像のモンタージュによってつくられていることを、視聴者は本編映像と字幕を同時に見ることで、直感的に理解することができるのだ。それに加えて視聴者は、その映像がロケ地やスタジオ内のセットで撮影された実写ベースのカットなのか、フル3DCGによるカットなのか、あるいはグリーンバック合成によるカットなのかを、作品鑑賞と並行しながら理解することさえもできるようになる。

こうした「撮影地情報字幕スーパー」機能は、新しいかたちの「特撮を見る経験」を生みだしている。例えば本作に登場するセーフハウスは1/6スケールのため非常にディテールが細かくリアルなものとなっており、接写されたカットは実物と見紛うばかりであるが、「撮影地情報字幕スーパー」に「ながぬまラボ」5と表記されることにより、視聴者は「これはミニチュアセットによる映像である」という確信をもって映像を視聴することができる。ここで重要となるのが、特撮であるという確信を持ったうえでの視聴という点である。従来、本編中に「本物にしか見えない」ほどのリアルな映像が現れた際、それが特撮技術を用いて撮影されたものであるかどうかを判断するためには、新聞、雑誌、書籍といったテキストや、メイキング映像などから、本編視聴の事前、もしくは事後に得た情報を用いなければならなかった。そして仮にそれらの情報を得ていたとしても、本編中のその映像が特撮技術を用いて撮影されたものであることを確定することは、その映像がリアルであればあるほど難しい。しかし「撮影地情報字幕スーパー」機能は、その映像が「実景なのか、特撮なのか、フルCGなのか」の確信を、本編映像の視聴とリアルタイムで視聴者に与えることを可能とするのである。

この「撮影地情報字幕スーパー」機能がもたらす新しい「特撮を見る経験」が有効に働いているのが、仮面ライダー2号とK.Kオーグの対決シーン(01:18:12~01:20:37)である。この両者の戦闘シーンは、主に「浦賀レンガドック」で撮影されたロケのカットと、「東宝スタジオ No.3」で撮影されたグリーンバックの合成カットの組合せによって構成されているが、一見するとその撮影手法の違いが目立たないまでに合成カットがつくり込まれている。むしろ先んじて「VFX Break Down」によって当該シーンにグリーンバック合成が使用されていることが紹介されたことで、「ロケのカットは撮影されていても本編には使用されておらず、見えているのはすべて合成カットなのではないか」と視聴者に錯覚させてしまうほどである。だが視聴者は「撮影地情報字幕スーパー」機能を使うことで、撮影技法に関する自分自身の推測に惑わされることなく、それぞれのカットで使用された「正しい」撮影技法を踏まえたうえで、一連のシーンを視聴することが可能となる。そしてそれは、それぞれの映像技法(実景ロケと背景合成)の違いが、どのような映像の差異となって現れるのかを比較する視点を、視聴者に正しく提供することを可能にするのだ。

このように、『シン・仮面ライダー』は「撮影地情報字幕スーパー」という新たなメイキングのアプローチを打ち立てることにより、「だまし、だまされの遊戯」としての「特撮を見る経験」に新たな展開を打ち出した。それはテキストと映像の平行提示だからこそ成立した、「特撮である」という確信を伴う視聴経験であり、常々自身の作品内に印象的なテキストを組み込んできた庵野秀明ならではの映像表現でもあるだろう。

そしてまた「撮影地情報字幕スーパー」は、「どのような映像をつないで一本の映画をつくっているのか」という、編集そのものに着目したメイキングでもある。そして編集は、現在の映像作品の根幹となる技術であるだけでなく、特撮の生みの親であるジョルジュ・メリエスが変身や瞬間移動といったトリック映像をつくるために用いた技術にほかならない。それを踏まえれば『シン・仮面ライダー』の「撮影地情報字幕スーパー」は、特撮の原点に注目した、ある種最も特撮らしいメイキングの形態と捉えることもできるだろう。

『シン・仮面ライダー』のような「特撮を見る経験」への新たなアプローチは、キタニタツヤが歌う楽曲『次回予告』(2024年)のMVにも見られる。なお、『次回予告』のMVは、特撮によって撮影されたものと、「ウルトラマンシリーズ」のオープニング映像やタイトルバックでよく使用される影絵をモチーフとしたアニメーションで表現されたものの2種類が存在するが、ここでは前者の特撮によって撮影されたものについて言及する。

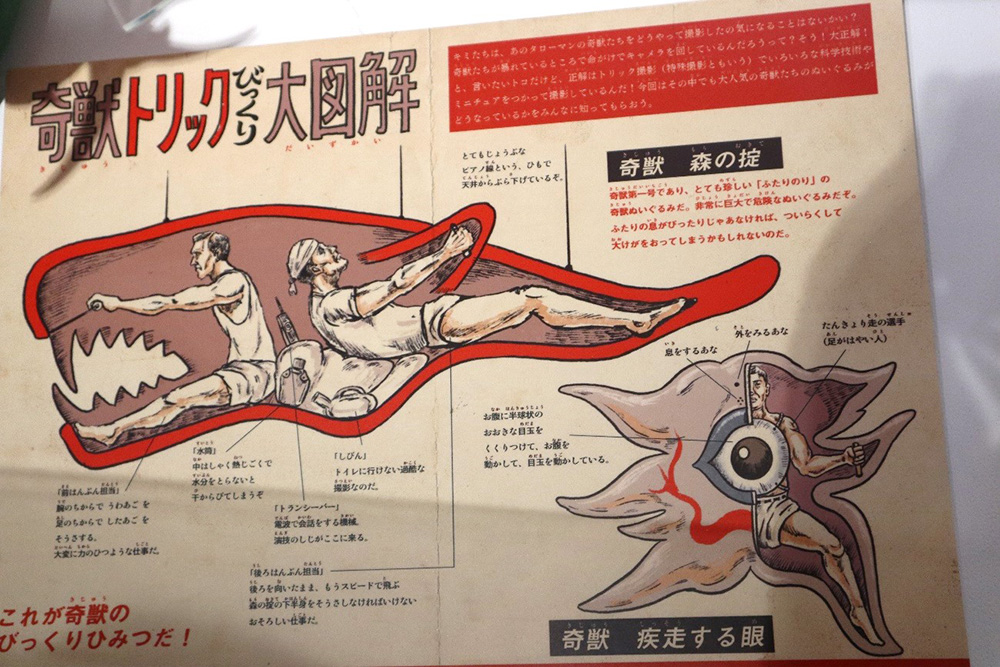

このMVの監督は、『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』(2022年)の監督を務めた藤井亮である。『TAROMAN』は「1970年代に撮影された特撮番組が偶然発掘され、50年ぶりに再放送された」という体でつくられており、番組自体がある種のフェイクドキュメンタリー性を有している。そして番組の放送終了後の2022年11月1日から12月4日にかけてNHK放送博物館で開催された「展覧会タローマン」では、実際に撮影に使用されたミニチュアや着ぐるみ、小道具などとともに、「『TAROMAN』放送当時の状況を語る資料」として、1972年頃に発売されたとされるカルタやソノシート、ぬりえなどが展示された。もちろんこれらの商品は実際に発売されたものではなく、あくまで『TAROMAN』が「1970年代に撮影された」という「嘘」をもっともらしく語るための装置にすぎないのだが、その「当時風の」展示品の一環として、怪獣着ぐるみの内部図解が利用されている点が興味深い。

例えば「森の掟」という奇獣6は、実際にはパペットサイズの造形物を用いて撮影されているが、「展覧会タローマン」で展示された嘘の内部図解では、二人のスーツアクターが着ぐるみに入って演技をしたかのように解説されている。これは無茶なスーツアクターの体勢で描かれているため、一見して嘘とわかるものではあるが、『ウルトラマン』(1966~1967年)第13話に登場するペスターや、『ガメラ2 レギオン襲来』(1996年)に登場するマザーレギオンといった、二人のスーツアクターが着ぐるみに入る怪獣の前例を踏まえたものでもあり、「もしかしたら」と空想する楽しみを鑑賞者に提供するものとなっている。またその図解が、『ウルトラマン』放送当時に『週刊少年マガジン』などで特撮解説記事を数多く執筆し、当時の児童視聴者に「特撮を見る経験」を定着させるうえで大きな役割を果たした大伴昌司の記事構成を模したものとなっていることもまた重要である。藤井は特撮というメディアにおける「特撮を見る経験」の重要性を認識し、『TAROMAN』の嘘を鑑賞者が楽しむうえで有効なものとして活用したのである。

このように藤井は、『TAROMAN』の時点で「特撮を見る経験」を意識的に作品受容に取り込む試みを行っていた。そしてその藤井がつくり上げた『次回予告』MVは、新しい「特撮を見る経験」を我々に提供するものとなっている。

『次回予告』MVは、曲に合わせて歌詞が画面に描写される「リリックビデオ」の形式が採用されている作品であり、その歌詞は特撮セット内に飾られたミニチュアの看板や道路標識、路面標示などを通して視聴者に提示される。被写体となる立体物を用いて歌詞を提示する映像表現そのものは、サカナクション『アルクアラウンド』(2010年)のように、リリックビデオにおいてはそれほど珍しいものではない。しかし『次回予告』MVにおいては、その歌詞を提示する立体物が、特撮ミニチュアであることが非常に重要である。

特撮ミニチュアにおける看板や道路標識、路面標示といった文字情報は、画面のリアリティを上げるために使用されるのが通例である。例えば『ガメラ2』のすすきのの街並みでは、ロケハン時に実際の街に存在した看板類がほぼそのままの形でつくられ、現実の街の完全再現が試みられている。しかし特撮におけるミニチュアセットの場合、『ガメラ2』のすすきのセットのように現実の風景の完全再現が試みられるだけでなく、同じく『ガメラ2』の仙台セットのような「完全再現ではないが、その街らしさを再現した」セットや、テレビのウルトラマンシリーズに登場する「架空の街並みを表した」セットも制作される。こうした完全再現以外のミニチュアセットにおいては、看板などのミニチュア小物は「セットが表現する場所の雰囲気」を表現するために用いられており、「どんな文字情報が書かれているか」そのものはそれほど重要ではない8。逆にいえば、街並みの雰囲気を表現できてさえいればいいため、スタッフの名前をもじったテキストが看板に書かれるといったこともある。またそもそも、ミニチュア小物に書かれたテキストが現実の風景を再現したものであるか否かに関わらず、特撮作品においてそれらのテキストは、カメラワークや細かいカット割りの関係上、視聴者の視界に長時間提示されることが少なく、映像上での可読性は非常に低い。いわば、特撮セットにおける看板などのミニチュア小物に書かれたテキストは、視聴者に読まれず、街並みに溶け込み「地」となることで、ミニチュアセット全体のリアリティ向上の効果を発揮しているのである9。

それを踏まえて、改めて『次回予告』MVを確認してみよう。本作では看板や道路標識、路面標示といったミニチュア小物に書かれた文字列が歌詞に対応しており、歌のリズムに合わせてそれらが画面に映り込むことで、リリックビデオのフォーマットを構成している。そして視聴者は、「リリックビデオ」という映像ジャンルの持つリテラシーのために、画面内の看板などに書かれた文字を積極的に読んでしまうこととなる。そして視聴者がミニチュアセットの中から文字情報を探してリズムに合わせて読む行為は、テキストが書かれたミニチュア小物を、「地」として風景に溶け込むものから、視聴者にその存在を訴えかける「図」へと変えるのである。このように「図」として風景からミニチュアが前景化することで、視聴者にとっては「画面に映っているものは特撮ミニチュアである」ことが前提となり、「次の歌詞は、ミニチュアをどのように用いてこちらに見せてくれるのか」という映像技術に対する期待を持って映像を見るようになる。それはもはや、歌手のキタニタツヤを含むMV内の演者たちが繰り広げるドラマをも後景化させてしまうほどである。まさしく『次回予告』MVは、特撮技術そのものが主役となった映像作品なのである。

以上のことを踏まえれば、藤井はリリックビデオの形式を用い、テキストを読む行為を介在させてMV内に登場する特撮ミニチュアに対して視聴者の注目を集めることによって、映像本編とメイキングがある意味で同時並行的に上映される、新しい「特撮を見る経験」を伴う映像作品をつくり上げたといえるのである。

トリック撮影の解説記事は、『都新聞』1908年4月22日から25日に3回にわたって掲載された「活動写真の正体」にすでに見られる。それを踏まえれば、メイキングを通した「特撮を見る経験」には100年以上の歴史がある。こうしたメイキングは新聞、雑誌、書籍といったテキストメディアをベースに広まっていき、やがては映像メディアをベースに展開していった。そして現在、『シン・仮面ライダー』や『次回予告』MVのように、テキストと映像が組み合わせられることで、映像本編とメイキングがシンクロして上映されるかのような、新しいかたちの「特撮を見る経験」を視聴者に与える映像作品がつくり出されているのである。

『シン・仮面ライダー』や『次回予告』MVのこうした視聴体験は、テキストが映像内の要素の一部を「特撮である」と明示することで成立している。つまりここでは、制作側からテキストを通して発されたメッセージを視聴者が受信することで、特撮の虚構性が完全にはぎ取られるのだ。だがそこにはもはや、視聴者の側からの「この映像はどのようにしてつくられたのだろうか」という視線の投げかけはほぼ存在しない。すなわち、この送り手と受け手による特撮を介したメッセージの応答関係に注目するならば、視聴者を能動的な存在として映像視聴体験に巻き込むインタラクティブ性の強いメディアという、従来の「特撮を見る経験」が特撮のメディア性に与えていた特徴は、今回検討した事例においては稀薄になっていることがわかる。それに加えて、特撮そのものがテキストの介在により極端に前景化されるため、視聴者の映像本編で語られる物語への没入を低減させてもいる。以上のことを踏まえても、本稿で検討した2作品は、従来とは異なる新しいかたちの「特撮を見る経験」をつくり上げたといえるだろう。

今回の検討からもわかるように、特撮は、SNSの発達やリリックビデオという形式の一般層への定着といったような、進化していくメディア環境を取り込むことで、新しい表現形式を獲得した。すなわち特撮もまた、現在のメディア環境と呼応する「今の」映像技法なのである。これらの作品で得られた成果が今後の作品に継承されていくのかは不明だが、特撮の今後の展開に注視していきたい。

脚注

※URLは2025年9月24日にリンクを確認済み