三輪 健太朗

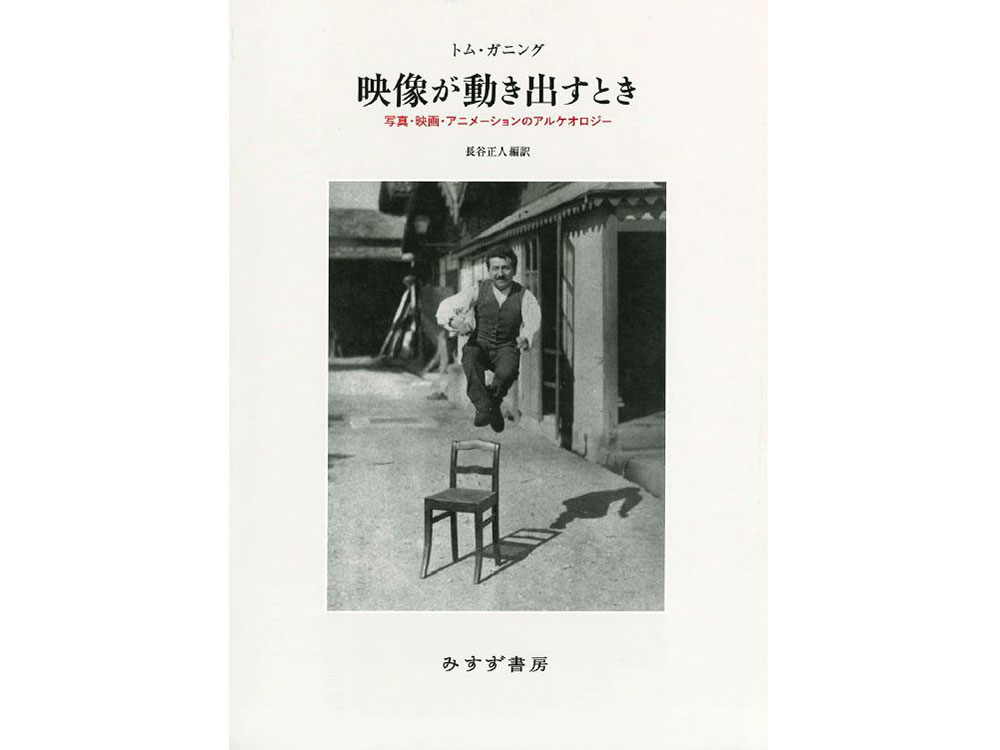

デジタル化の進展に代表されるメディア環境の変化を踏まえ、近年の映像研究ではアニメーションへの関心が俄然高まっています。映画史家として著名なトム・ガニングの近年の論考もそうした傾向を代表するものです。本稿では、2021年に日本オリジナルの編集で刊行されたガニングの論文集『映像が動き出すとき 写真・映画・アニメーションのアルケオロジー』(みすず書房)について、特にアニメーションとの関わりの深い論点を中心にレビューしていきます。

本書の著者であるトム・ガニングは、映画史の研究において目覚ましい活躍を示し、1970年代後半以来、フィルム・スタディーズ(映画研究)を牽引してきた学者の一人である1。歴史研究というと、遠い過去についての事実を拾い集め、単調な年表を作成していくような作業を思い浮かべてしまう向きもあるかもしれないが、ガニングのアプローチの特色はむしろ、歴史と理論を架橋することで、現代の我々の映画への見方そのものを大胆に更新するようなアプローチにこそある。

例えば、以後の映画史研究の基礎文献となった論文「アトラクションの映画 初期映画とその観客、そしてアヴァンギャルド」(1986年)は、発明されて間もない時期に制作された映画が、後の古典的物語映画とは全く異なる仕方で観客を惹きつけていたことを明快に指摘し、従来の映画史記述に抜本的な見直しを迫るものだった2。人はつい、映画は技法を徐々に洗練させることで物語を巧みに表現するメディアに進化していったのだ、といった類の進歩史観で映画史を眺めようとしてしまうが、そうした見方のもとでは、初期映画は後に確立される物語映画の未熟な発達段階とみなされてしまうだろう。しかしガニングによれば、初期映画は(後の古典的物語映画が登場人物への同一化や首尾一貫した物語への没入を通して鑑賞されるのとは対照的に)視覚的なスペクタクルそのものによって観客に直接的なショックを与える作品だった。したがって初期映画は、後の物語映画の未熟な前段階などではなく、まったく異なる関心に基づいてつくられた作品群として、そのアトラクション性を通して理解されなければならないのである。こうしたガニングの議論は、単に過去の一時期の映画についての省察というのみならず、むしろ映画というメディアがその歴史を通じて潜在的に有してきた可能性の広がりそのものを再考するべく、読者を促すことになる。

このように歴史と理論を架橋する(歴史を見ることで理論的な考察を導き出す)ガニングの研究の射程は、当初の主たる対象であった初期映画(を含む映画史)にとどまらず、近代の視覚文化全般へと及んでいる。そうした多彩な主題に取り組むガニングの研究のうち、今世紀に入って書かれた約100本にのぼる論文のなかから、特に映像と「動き」をめぐる論考を中心に9本を精選して翻訳し、編まれたのが本書『映像が動き出すとき 写真・映画・アニメーションのアルケオロジー』である。

本稿の筆者も訳者の一人として参加した書物であるため、この日本オリジナル編集の訳書のつくりそのものについての評言は控えるが、収録された9本の論文におけるガニング自身の議論は、映像文化に関心のある者なら誰もが一読しておくべき充実した内容である。取り上げられる対象や主題は、アマチュア写真文化(第1章)、偽造写真(第2章)、パノラマ館とコミック(第3章)、映画理論における運動という論点(第4章)、ロイ・フラーの蛇ダンスとファントム・ライド(第5章)、ソーマトロープやフェナキスティスコープなどの視覚玩具(第6章)、ブロウ・ブックとフリップ・ブック=パラパラマンガ(第7章)、アニメーションと瞬間写真の関係(第8章)、特殊効果とゴーレム伝説(第9章)と多岐にわたり、まさに縦横無尽に近代の映像文化が論じられている。

もともと各章はそれぞれ単独の論文として執筆されたものであるため、読者は任意の順序で関心のある章だけを読むこともできる。特にアニメーション論に関心のある読者であれば、一冊丸ごと読破するのが難儀なら、「第三部 アニメーションという魔術」に収められた第7章から第9章の3本の論文をまずは読んでみるのもいいだろう(ただし、これらの論文では個別具体的なアニメーション作品が詳しく言及されることは少ない。ガニングが主眼を置いているのは、あくまでもアニメーションというジャンルそのものについての歴史的かつ理論的な考察である)。

とはいえ、個々の論文を理解するためにも、本書に収録された論文たちを通してガニングが一貫して取り組んでいる課題が何であるのかを、大まかにつかんでおくことは大事である。そこで何より念頭に置くべきなのは、ガニングはこれらの論文によって、「運動」を映像研究の中心的な課題として(再)浮上させようとしている、ということだ。映画は(日本でかつて「活動写真」と呼ばれたり、英語で“motion picture”と呼ばれたりするように)もともと「運動」すること、「動く」ことを本領とする芸術なのだから、「運動」が重要だなどというのは言うまでもなく自明のことなのではないかと思われるかもしれない。しかし実のところ、映画理論の伝統の中では、運動の芸術であるはずの映画を論じるにあたって、その運動が議論の後景に退くという事態がしばしば見られてきた。

そのことが特に顕著なのは、映画とリアリズムの関係が論じられる場面である。古典的な映画理論では、映画の映像が写真に基づいていることが頻繁に強調され、人の手を介さず機械の眼で世界を捉えられるという点に依拠して映画の持つリアリティが説明されてきたのである。そうした写真映像の特性に注目する議論は、1970年代以降になると、記号学における「インデックス」の概念によって説明され、より精緻に理論化されることで、20世紀を通じて強い影響力を持ち続けた。

そうした言説史的な文脈があったうえで、2007年にガニングが発表したのが本書の第4章「インデックスから離れて 映画と現実性の印象」である。この論文は、タイトルにもスローガンのように表明されているように(原題は“Moving Away from the Index”)、映画のもたらす現実感を論じるためには、写真の特徴を強調する「インデックス」の概念から離れ、「運動」こそを見るべきであるという指針を示したマニフェスト的な試論である。そしてその帰結の一つが、写真に基づく実写映画中心に構想されてきた従来の映画理論に対して、アニメーションというジャンルを視野に入れることの重要性なのである。この意味で、もっぱらアニメーションに関心のある読者も、本書全体の理論的な基盤として、この第4章にはぜひ目を通してもらいたいと思う。

また、アニメーションについてのガニングの見解を理解するうえでは、その第4章をはじめ、本書全体を通じていわば仮想敵のように繰り返し言及されるレフ・マノヴィッチのニューメディア論についても、押さえておくことが有用だろう。マノヴィッチは、20世紀の終盤以降、デジタル技術の浸透が急速に進む中で台頭したニューメディア論を牽引してきた論者である。彼は主著『ニューメディアの言語』において、デジタル化などの現代のメディア環境の変化を踏まえたうえで、本書におけるガニングの主張に先駆けて、映画はもはやカメラによって自動的にイメージが記録されるような(非人為的な)インデックスの芸術ではなくなったのだと宣言している。では映画はどのような芸術ジャンルになったのか。現代のデジタル映画では、コンピュータによって人為的に一から生成されたCGもふんだんに用いられるし、さらにもともとは実写映像として撮影された素材もコンピュータ上で修正され加工されるのが当たり前になっている。したがってマノヴィッチによれば、ニューメディアにおける写真映像(実写の映像)は単なる「素材の一つ」として位置づけられるのであり、(CGなど)そのほかの要素と組み合わせて最終的に完成される映画は、いまや手作業に基づく絵画のようなジャンルになったのだと考えられる3。

だとすれば、現代のデジタル映画は、たとえ表面的には実写映画だと理解されている作品であっても、実のところはアニメーションの一種だと捉えられることになる。現代の実写映画では機械的に撮影された写真映像も使用するが、それはあくまで「素材の一つ」にすぎないのだから、「様々な要素のうちの一つとして実写映像〈も〉用いるアニメーション」と呼ぶことができてしまうわけだ。こうしてマノヴィッチは、従来支配的だった、実写映画こそがあくまで映画の主流であってアニメーションは映画のサブジャンルだという見方を転倒させる。むしろ、アニメーションというカテゴリーこそがもっとも包括的であり、写真からつくられた実写映画なるものは、その一部だというのである。

こうしたマノヴィッチの主張は、現代の映像文化について考えるとき、確かに一定の説得力を持っている。だが、例えば土居伸彰も指摘するように、「マノヴィッチが用いるアニメーションという言葉は、グラフィックを作るという側面のみを指している」4という点には注意が必要である。一般にコマ撮りという技術的要件に依拠して定義される「アニメーション」という概念にとっては、コマごとの画像が(絵や人形やCGなどの形で)人為的につくられているか否かは、実は本質的ではない。土居は、「アニメーション映画」という概念の理論的発展にとって重要な役割を果たしたノーマン・マクラレンの言葉を引きながら、フレームとフレームの「間」の不可視の隙間を操作し運動を創造することが肝要とみなされてきたはずのアニメーション概念に対して、マノヴィッチはフレームの「上」にしか目を向けていない、と鋭く指摘している。マクラレンの言葉をさらに引用すれば、アニメーションは「動く絵」の芸術ではなく「描かれた運動」の芸術なのだ5。

さて、ではガニングの立場はどのようなものか。まず前提として、ガニングもマノヴィッチと同様に、現代のメディア環境の激変(映画でいえばアナログのフィルムからデジタルへの移行など)が、従来の「映画」というメディアへの見方を大きく揺るがし、「映画史」の再検討を要請しているという状況認識を有している。結果的にアニメーションというジャンル概念を重視する点も共通している。しかし、それはあくまで結果としてであって、その主張に至る両者のロジックは大きく異なる。マノヴィッチは、イメージがカメラという機械によって自動的に生成されるのか、それとも絵画のように手作業で人為的につくられるのか、という二項対立的な問いを立てたうえで、現代のあらゆる映画は後者に傾いているのだから、実写映画の歴史はアニメーションの歴史に回収できるのだという。だが、ガニングの議論の核心にあるのは、そもそもこの二項対立を超えた地平において、イメージは(それが写真映像だろうと手描きの絵だろうと)運動によって観客を惹きつけるのだという観点である。その帰結として、従来の映画理論のように写真映像を特権化する振る舞いは相対化されなければならず、これまで不当に周縁化されてきたアニメーションの重要性が再浮上することになる。この意味で、ガニングによるマノヴィッチへの批判は、運動の芸術であるアニメーションにとって重要なのはフレームの「上」にあるものではない、というマクラレン的な思想とも通じている。

しかし、ガニングにとってのアニメーションの運動は、マクラレンが重視した意味での運動ともまた大きく異なる。マクラレンにとってフレームとフレームの「間」を操作することが重要だったのは、それが実写映画のようにカメラによって自動的に等間隔で撮影されるものではなく、そこにこそアニメーション作家自身による創造性が宿るからである。それはいわば、動くイメージのテクノロジーの中に、ロマン主義的な独創性への憧憬を見出すことでもあるだろう。それに対し、歴史家(映画史家)を自任するガニングは、アニメーションというジャンルの成り立ちについても、あくまでも同時代のメディア環境との関係のなかで歴史的に捉えようとする。本書の第8章「瞬間に生命を吹き込むこと アニメーションと写真の間の秘められた対称性」は、まさにそのような視点からアニメーションと瞬間写真との関係を論じたものである。

この第8章「瞬間に生命を吹き込むこと」で特に並べて論じられているのは、アニメーションと「実写映画」ではなく、アニメーションと「瞬間写真」である。ここでガニングは、フレームの「上」の違いにばかり目が向きがちな前者の対ではなく、むしろ後者の対に着目することで、アニメーションと写真が共有している時間性を指摘する。ガニングによれば、近代的なアニメーションの着想は、19世紀後半の瞬間写真の発展によって実現された、「瞬間」の可視化に根ざしているのである。もしマノヴィッチのようにアニメーションの絵画的な側面を強調するなら、アニメーションというジャンルはひたすら自由に描ける表現媒体であるように感じられるかもしれない。だが実際には、アニメーションのイメージが動き出すためには、瞬間写真に象徴されるような、瞬間への時間の分析が欠かせないのである。

もちろん、19世紀後半における瞬間写真の発展は、映画史の記述に前史として必ず見られるものであって、それが後の(実写もアニメーションもひっくるめた)動く映像の前提になったことは、それ自体として目新しい指摘というわけではない。しかし、マノヴィッチのように二項対立の図式をつくったうえで一方を他方に包摂してしまうのではなく、むしろ瞬間写真とアニメーションが共有していたものを歴史的に捉えることはやはり重要だろう。さらにガニングは、「アニメーションが動きを通して瞬間のダイナミックな性質を明らかにするのに対して、写真は静止性を通して瞬間の潜在性を明らかにする」6という一文に見られるように、両者を単に包括してしまうのではなく、共通の問いに対してそれぞれのメディアがどのように応じているのかという差異を改めて指摘してみせてもいる。

以上のように、アニメーションについてのガニングの議論は、現代のメディア環境のなかでアニメーション(ひいては映像文化全般)をどう捉えるべきかという問いに対して、ニューメディア論などの言説を踏まえ、またそれを一種の仮想敵とすることで練り上げられたものだといえる。本書の各章で取り上げられている具体的な分析対象は、(サブタイトルにも「アルケオロジー」とあるように)歴史的な過去に属するものが多いが、それらについて考えることは極めてアクチュアルな(現代的な)課題なのである。

上で述べたように、第8章「瞬間に生命を吹き込むこと」はアニメーションを瞬間写真との対称性から論じたものであり、したがって近代的なテクノロジーにまつわる論点が目立つ内容となっている。しかし、そこでガニングが主張しているのは、単にアニメーションが近代的で合理的な技術の産物だということではない。むしろ、アニメーションはその「遊戯性」によって観客に「驚きの感覚(センス・オブ・ワンダー)」をもたらし、そのことで時間の性質へと思いを馳せさせるのである。こうした遊戯性や驚きの情動は、アニメーションのテクノロジーとしての側面ばかりでなく、アニメーションのいわば魔術としての側面に目を向けさせる(ゆえに本書の第3部は、「アニメーションという魔術」と題されている)。

例えば第9章「ゴラムとゴーレム 特殊効果と人工的身体テクノロジー」は、タイトルにも示されているように、映画「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズに登場するゴラムというキャラクターを出発点として、映画における特殊効果を論じたものだが、この現代的なテクノロジーを古代のゴーレム伝説に接続することで、まさにアニメーションの魔術としてのあり方を前景化している。生身の俳優が多く登場する「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズは、作品そのもののジャンルとしては一般に「実写映画」と理解されているだろうが、しかし数々の特殊効果が画面に氾濫するこの作品は、マノヴィッチ流にいえば実写映像を素材の一つとするアニメーションにほかならない。わけてもゴラムの映像はコンピュータによってつくられており、まさしくニューメディア的なデジタル技術の産物である。しかしこの論文においても、ガニングにとってのアニメーションという概念は、単に人為的につくられたイメージを意味するカテゴリーに還元されることはない。実のところ、ゴラムをつくり上げるにあたっては俳優アンディ・サーキスの現実の身体を撮影した映像が利用されており(その意味でここには現実を指示参照する「インデックス」的な性質がある)、ガニングはそこからモーション・キャプチャの技術をめぐる歴史的な探究へと議論を展開する。そして、こうしたテクノロジーの深層に、ゴラムならぬゴーレム伝説まで遡れるような、「人工の人間を創造」すること、あるいは「人間存在のシミュラークルを複製」することに対する人類の欲望の系譜を見出していくのである7。かくしてこの論文は、アニメーションと実写映像との絡み合いから創造されたゴラムのあり方を通して、アニメーションと写真(に基づく映画)とが、互いの「重要な形式的差異を否定することのないまま、動いている身体や形態を描出し、イメージに命を与えることで、新たなファンタジーを創造し、古のファンタジーを再生するという企図を共有する」8ことを明らかにする。

同様に、第7章「変容=変形するイメージ 運動とメタモルフォーゼというアニメーションの起源」もまた、アニメーションの起源における、近代的なテクノロジーと魔術との交錯を浮き彫りにした論文である。この論文で分析されるのは、16、17世紀に奇術の道具として用いられた「ブロウ・ブック」と、19世紀に現れた「フリップ・ブック(パラパラマンガ)」という、ともに冊子形式の装置である。言うまでもなく、パラパラマンガはアニメーションの原理を説明するために現在でもよく引き合いに出されるものだが、ここでもガニングはそれを(原理としてではなく)あくまでも歴史的に捉えようとする。原理についていうなら、パラパラマンガは紙と筆記具さえあればいつの時代にも制作可能な簡単な玩具である。しかしガニングによれば、パラパラマンガ=フリップ・ブックは、(第8章で瞬間写真を通して論じられていたように)10分の1秒単位の短い間隔で運動や時間を捉えるという、近代的な時間感覚の成立とともに19世紀に初めて登場した。そこで表現されるのは、何らかのモチーフが自己同一性を保ったままに(飛んだり走ったりといった)動きを見せる様子である。他方、同様に小さな冊子をパラパラめくるという形式の装置だったブロウ・ブックは、一回ごとのめくりのたびに、描かれた絵がガラッと変わるという奇術の道具であった9。つまり、フリップ・ブック=パラパラマンガが滑らかで連続的な動きを産出するとすれば、ブロウ・ブックは突然の変容という魔術的な効果を生み出すのである。ガニングはこの論文を通して、現代人の誰もが知っている道具(フリップ・ブック)と、ほとんど忘れられた道具(ブロウ・ブック)とに注目することで、アニメーション(ひいては動く映像全般)の起源に「運動」と「変容」という二つの極を見出していく10。それは、やはり単に過去の事実としてのアニメーションの起源を探る試みではなく、アニメーションという芸術の想像力の源泉がどこにあるのかを、現代の視点から歴史的かつ理論的に問い直す作業だといえる。

以上、アニメーションに関わる論点を中心に、『映像が動き出すとき 写真・映画・アニメーションのアルケオロジー』におけるガニングの議論をレビューしてきたが、最後に言及したような、テクノロジー的な側面と魔術的な側面との交錯は、アニメーションに限らず、ガニングの研究の射程にあるすべての視覚文化に共通して見出されうるものだ。本書全体の鍵概念である「動き」や「運動」が、そのことを最もよく示している。スクリーンの上に運動するイメージを見るとき、私たちはその技術的な仕組みを理解しており、それを現実の光景と取り違えたりはしない。しかし、イメージが運動していることそれ自体は私たちの知覚にとって紛れもない現実であり、それは知識による理解を超えた魔術的な力で見る者を巻き込んでいく。その体験の驚き(ワンダー)に触発されることで、ガニングの筆致は(学術論文という体裁をとりつつも)極めて躍動的なものとなっているのである。

最後にもう一つ付け加えておけば、本書はこれさえ読めば映像文化を理解できるというような「決定版」の書物では全くない。特に、ガニングの元来の専門であった狭義の「映画」についての議論は本書には部分的にしか含まれていないし、アニメーションに関しても具体的な作品や表現の分析をもっと読みたいという声が少なからずあがるだろう。実際、本書の中核に位置するといえる第4章「インデックスから離れて」は、著者自身によって「より広い探究への序説」11だと述べられている。本書はむしろ、読者がそこから触発されてさらなる探究に乗り出すための、開かれた書物なのである12。そうした探究の成果がこれから次々生まれてくることを(訳者の一人としての個人的な願望も込めつつ)期待したい。

脚注

information

『映像が動き出すとき 写真・映画・アニメーションのアルケオロジー』

著者:トム・ガニング

編訳:長谷正人

訳者:松谷容作/菊池哲彦/三輪健太朗/川﨑佳哉/木原圭翔/増田展大/前川修/望月由紀

出版社:みすず書房

発行年:2021年

※URLは2023年2月1日にリンクを確認済み