野村 崇明

1998年に小説家としてデビューして以来、朗読、ミュージシャンとのライブ・セッション、ダンサーとの公演、戯曲の発表と、執筆だけでなく幅広い分野で活動している古川日出男。なかでも2021年に同氏の作品を原作とした劇場アニメーション『犬王』が公開されてからは、アニメーションとの関わりが密になってきています。本稿では古川と関わりのある三つのアニメーション作品を取り上げ、両者の関係を探ります。

小説家、古川日出男の活動を語るうえで、その語る対象を小説に限定することはできない。舞台活動を経て、1998年に『13』で小説家デビューした古川は、しばしば「ギガノベル」ともいわれる長編の執筆を中心としつつ、自作の朗読イベントやDVD、CDの出版、またミュージシャンの向井秀徳やサックス奏者の坂田明とコラボしたライブ・セッション1や、さらにはダンサーの黒田育世と共演した舞台公演2なども行っている。

古川の多種多様な活動のなかで、近年特に目立っているのがアニメーションとの関わりである。サイエンスSARU制作、湯浅政明が監督を務めた長編アニメーション『犬王』(2021年)を皮切りに、同じくサイエンスSARU制作、山田尚子が監督を務めたテレビアニメシリーズ『平家物語』(2022年)、そして早大・UCLA連携 柳井イニシアティブによる企画「文学ビデオ」の一作品目として発表された、山村浩二監督による短編アニメーション『とても短い』(2024年)といった、古川作品を原作とするアニメーションが立て続けに発表されている。

サイエンスSARU制作の『犬王』および『平家物語』の二作については、古川はあくまで原作者であり、作品に対する直接の関与はない。それに対して『とても短い』では、古川は自作のほぼ全文朗読を行っている。このように作品ごとの古川の関与の仕方に差はあるものの、上記三作はどれも古川のテクストの特徴を色濃く反映した作品となっている。以下では、『犬王』『平家物語』『とても短い』の三作について古川作品との共通点に着目しながら各作品を読解し、それぞれのアニメーションがどのような仕方で古川作品の特徴を受け継いでいるのかを見ていく。

山田尚子監督による『平家物語』は、古典文学の「平家物語」をアニメーション化した作品である(以下、山田尚子監督によるアニメーション版『平家物語』は「『平家物語』」と、古典作品としての「平家物語」は「「平家物語」」と表記する)。原作としてクレジットされているのは古川日出男が訳出したテクストであるが、この翻訳自体が非常に特徴的なものであり、山田版『平家物語』はその特徴を受け継いでいる。『平家物語』の読解に入る前に、まずは古川訳について見ていこう。

多くの古典文学がそうであるように「平家物語」にも無数の異本がある。古川が底本としているのは、そのなかでも最も人口に膾炙したテクストである「覚一本」だ。古川は訳出に当たって、「覚一本」が琵琶法師たちによって語られてきた諸エピソードの集積であり、複数の作者と語り手を持っている点を強調している3。そのため古川訳では章によって語り手の設定や語り口が変更されていたり、「いずれにしても声はあふれた。あふれたのだぞ、あふれたのですよ、今。」(巻十二「大地震」)という形で、一つの場面で複数の語り手が登場したりする。「覚一本」が無数の人々によってつくられ語られてきた「語り物」であることを、前面に押し出した翻訳となっているのだ。

語り物としての「平家物語」について回るのが「鎮魂」のテーマだ。巻十二「紺掻之沙汰」でも記されているように、源平合戦という過去に類を見ない規模の大戦乱の事後においては、さまざまな厄災や自然災害が平家の怨霊によるものと考えられてきた。そのため「平家物語」や琵琶法師による平家語りには、荒ぶる平家の怨霊を鎮める役割が求められてきた。古川も訳出に当たって、鎮魂に重きを置いていることを明言している4。とはいえ日本の古典文学が担ってきた鎮魂は、慰霊碑を前に黙祷を捧げる現代の鎮魂とはまた違ったニュアンスを持っていることを見逃してはいけない。

兵藤裕己が述べるように、平家語りを行う琵琶法師たちはしばしば、自らに平家の怨霊が取り憑いて語り始めるというシャーマニックな体験を語っている。「平家物語」のテクストには悪行ゆえに平家は滅びたのだという因果論的な記述が多く見られるが、琵琶法師たちはこういった憑依体験を伴う平家語りを通して怨霊たちの無念を晴らしつつ、因果応報を説き伏せ平定するという役割を担ってきた。兵藤はまた折口信夫を参照しながら、琵琶法師をはじめとする漂泊芸能民たちの役割は、このようにして平定した霊魂の持つ力を、天皇に捧げることにあったとも述べている5。

とはいえ敗者の霊魂を身にまとう琵琶法師の芸能は怨霊を説き伏せ、権力者にその力を捧げるという役割と矛盾するような形で、敗者たちの悲哀に寄り添うことも多かった。

例えば「平家物語」は平家の悪行を、朝廷の秩序である「王法」と、それと不即不離のものとされる寺院権力の秩序「仏法」の二つを乱したことにあると語る。しかし「平家物語」自体が、一貫して王法や仏法に沿うように書かれているわけではない。大津雄一が述べるように、「平家物語」には死や出家に際して家族への執着を断ち切ることを良しとする仏教説話的なエピソードと、家族への執着を捨てきれずに煩悶するさまを同情的に描くエピソードとが、矛盾をきたしながら並存している6。時に仏法の道理を語ることで怨霊を説き伏せ、時に彼らの悲哀に寄り添う「平家物語」。古川の翻訳はこういったコントロールされざる部分に、無数の作者や語り手の声、さらには語り手たちが憑依させてきた敗者たちの声をも聞き取っている。

山田版『平家物語』においても、「平家物語」の語り物としての性質が前面に押し出されている。物語の中心にいるのは琵琶法師の娘である「びわ」というオリジナルキャラクターだ。作品の構成として、平家滅亡後の未来に琵琶法師となったびわが、自らが見た平家の人々の姿を平家語りによって語り継いでいるという形となっており、『平家物語』という作品自体が未来のびわによって語られる平家語りとして描かれている。

作品の最大の特徴は、登場人物たちの実在感を丁寧に描いている点にある。版画を思わせる平面的なキャラクターデザインによって、登場人物たちが生きた時代の空気を再現しつつ、擬似的なレンズフレアや時間帯ごとに分けられたライティングといった撮影効果を生かして、登場人物たちの生きた時空間に本当にカメラが置かれているかのような印象を与える。またキャラクターたちが会話をするシーンでは、姿勢を変化させたり体の一部を弄ったりする所作が丁寧に描かれる。因果応報によって滅びていく平家の運命を描くと同時に、一人ひとりの登場人物の生きざまと心情に寄り添う『平家物語』には、語り物としての「平家物語」と同様の姿勢を見出すことができるだろう。

『平家物語』においても鎮魂は重要なテーマとなっている。平家の人々と生きる現在時のびわは未来を垣間見る能力を持っており、彼らの滅亡の未来を知りながら、平家の人々との交流を深めていく。愛する人々に待ち受ける悲惨な結末を知りつつも、その未来を変えられないことを嘆いていたびわは、第9話「平家流るる」以降、彼らのために祈り、彼らの存在を語り継いでいくことによって、鎮魂をなそうと決意する。とはいえびわの行う鎮魂には、現代的な黙祷に近いニュアンスを超えた意味があることを見逃してはならない。

第10話「壇ノ浦」における平家語りのシーンを見てみよう。まず現在時のびわが船の上にいるカットが映され、びわの顔と彼女が抱える琵琶とに水しぶきがかかる。この水しぶきのイメージを起点にして、カットは未来のびわによる平家語りへと移っていく。未来のびわは壇ノ浦の水底から語っているかのような描写がされており、水の流れを全身に受け止めながら、周りに漂う霊魂とともに巻十一「鶏合 壇浦合戦」の章段を語り始める。ここで注目したいのは、彼女の平家語りが霊魂を身にまとうだけでなく、壇ノ浦の荒ぶる自然の力をも身にまといつつ為されているという点だ。

補助線を引けば、津城寛文は折口信夫の用いる鎮魂という言葉に、人間に限らない自然物を含めた霊魂を取り扱い、それを何かに宿らせるという呪術的な意味が含まれていたと述べている7。先に参照した兵藤も折口を引いていたが、琵琶法師を含む漂泊芸能民について考えるうえで、折口信夫は最も参照される人物の一人であるだけに、この指摘を無視することはできない。びわの行う鎮魂には人間のスケールを超えた力を取り扱うという側面がある。

そもそも『平家物語』自体、人間を丁寧に描きつつも、それを超えた外部の存在を節々で示している。人間の身体の一部のみを映し、その外側を想像させるショットや、人間を中心に置かず景色の中の一部として見せるシーン、また前景に植物を配することによって、人間が自然物に取り囲まれているように感じさせるショットなどを用いることで、『平家物語』の自然は背景美術という枠を超え、人間の営みを包み込んでいるかのような印象を与える。一方で人間の生きざまや心情を丁寧に描き、他方で人間の営みをより大きなものによって包み込む『平家物語』とびわの平家語りは、それではどのような鎮魂を成し遂げるのか。

作中において多くの鎮まらざる怨霊を見ているのが平重盛だ。彼は原作の巻三「無文」において、未来を予知する能力を持っていたのではないかと語られる人物だが、『平家物語』においてはこの能力が亡霊を見る能力に翻案されている。作中で重盛が見るのは、平家の悪行の被害を受けた政治的敗者たちの怨霊だ。彼らは単なる亡霊ではなく、因果応報によって滅ぶ平家の運命の「因」である。重盛は怨霊の存在を通して、一族の未来の暗さを知る。ここで強調したいのは、怨霊たちは死後も生前の政治的勝ち負けや名誉、あるいは敵と味方といったポジショナリティに囚われてしまっているという点だ。

『平家物語』では勝者や敗者、あるいは敵と味方といった境が崩れる瞬間を印象的に描写するシーンが数多く存在する。熊谷直実が年若い平敦盛を討つことを躊躇するエピソードや、以仁王討伐のため出兵した平維盛が戦いの勝者となったにもかかわらず深い精神的な傷を負うエピソードなど、その例は枚挙にいとまがない。自らの置かれたポジショナリティを超える契機を得た人物たちはしかし、ほとんどの場合また政治や権力といった人間社会の事情に捉えられてしまう。そうであるがゆえに敗者たちは死後も勝者を恨むことになり、魂を鎮めることができない。びわが人間のスケールを超えた力を取り扱うことで為そうとするのは、勝者/敗者、敵/味方といった人間社会における立ち位置を踏み越えることによって初めて可能となる鎮魂なのだ。

平家語りによる鎮魂には、敗者に道理を説き伏せ平定するという側面がある。それは敗者たちの生を勝者や権力者たちの文脈に沿って語り直すことでもある。だが「平家物語」には同時に、敗者たちの声をそのまま聞き取ったかのような、同情的で悲哀に満ち溢れた章段も存在する。古川訳はそこにある敗者たちの声を敏感に聞き取っている。『平家物語』のアニメーションも彼らの所作や生きざまを丁寧に描くことでその声を拾っており、政治や権力、運命の呪縛から逃れられない生に細やかな喜怒哀楽を見出している。加えて『平家物語』は豊かな自然描写を駆使して、彼らの声を特定の立ち位置や利害を超えた地点から見つめ直してもいる。それはまさに、特定の時代を生きた声を彫刻すると同時に、そこに別の視点を加えて包み込むような、声を縁取るアニメーションだといえるだろう。

源平合戦という史上類を見ないほどの大戦乱はさまざまな想像力を惹起し、多くの伝説や物語を生み出した。その内最も有名なものの一つが、平家の隠れ里の伝説であろう。戦乱を生き延びた平家の一族郎党たちが僻地に隠れ住んでいたという伝説であり、そのなかには平維盛や平敦盛といった非業の死を遂げた人物たちが実は生きていたと語るものもある。「平家物語」のなかにも源平合戦を生き延びた者の語った実体験を基にしたと思われるエピソードが存在するが、平家の隠れ里の伝説は、現存する「平家物語」に収録されていないエピソードを語る者がいたのではないかと想像させる。古川日出男の『平家物語 犬王の巻』(河出書房新社、2017年)が描くのはそういった「平家物語」の歴史に残らざる異聞と、その異聞を語る者たちである。

主人公は南北朝期から室町期にかけて活躍した実在の能役者・能作者である犬王と、琵琶法師である友魚の二人だ。史実の犬王は世阿弥にも影響を与えたほど人気のある役者であったが、彼のつくった作品は現存しておらず、犬王という存在自体がいわば芸能史の異聞となっている。そのため『平家物語 犬王の巻』の犬王は、「平家物語」の同じく現存していない異聞を掘り起こす存在として造形されている。ただしこの作品は異聞たちを、単なる歴史の敗北者としてのみ扱っているわけではない。それどころか伝統的な物語形式を踏襲することにより、異聞でありながら正統な物語に正面から勝負を挑んでいる。

犬王は父親によって生まれる前に呪いをかけられ、醜いものとして生を受ける。彼はその醜さゆえに人間とは扱われず、身分制の底へと追いやられている。そのため同じく身分制の底にいる漂泊芸能民のように、死者の霊魂と交わる能力を持つ。彼の身体の醜さは、この死者たち――「平家物語」の異聞を集めていたために殺されてしまった琵琶法師たちの霊――の無念を、猿楽を通して晴らしてやることで、美に反転する。つまり『平家物語 犬王の巻』の物語は犬王の醜さが美へと反転し、それとともに身分的下層からスターダムへと駆け上がっていくという形をとっており、身分的・美学的な上下運動によって駆動する貴種流離譚の伝統的な物語形式8を踏襲している。

すべての醜さを拭い去った犬王の美貌は、直視すれば「目が暗」み、「鼻からびゅうびゅうと血を吹きだ」し、「終いには命を吸い取られる」ほどだと語られる9。これは同作品内における草薙の剣の描写と語彙に至るまでほぼ同じ記述となっている。犬王は歴史に残らざる異聞や怨霊たちとともに、日本神話という正統な物語とそれに基礎付けられた権力に匹敵する位置にまで上り詰めているのだ。だが犬王たちの反抗は、時の権力者によって挫折させられる。自らの権力を裏付けるために「平家物語」を利用しようとする足利義満の手によって、「覚一本」以外の上演は禁止され、犬王は平家に関わる演目を上演できなくなってしまうのだ。

その後の犬王は異聞の上演をやめ、足利義満の庇護を受けながら能役者として活躍することになる。先に漂泊芸能民の役割は歴史の敗者たちの怨念を平定し、その力を時の権力者に捧げることにあると述べたが、多くの怨念を成仏させ朝廷のために働いた犬王は奇しくも、その役割を充全に遂行したといえる。そうして彼は死に際して阿弥陀仏の来迎を受けることになる。だが犬王は成仏の前にもう一人の主人公、友魚を救いたいと申し出る。友魚は犬王と同じように足利義満の手によって自身の演目を禁じられ、その恨みから死後も現世に縛られ続けていたのだ。

ここで注目したいのが、犬王は成仏を迎えているにもかかわらず、友魚と同じように自らも「呪縛」されていると語っている点だ10。先述したように「平家物語」は封建社会における秩序を不即不離の関係にある二つの法、王法と仏法に代表させていた。すると朝廷のために働いた犬王の成仏は、封建社会の秩序に従った結果仏法に従いなされたものであるということができる。友魚の「呪縛」が現世における恨みに縛られていることであるとするならば、犬王の「呪縛」とは彼もまた、現世の社会システムに縛られていることを指しているだろう。犬王は友魚とともに、その呪縛を「解き合う」ことを望む。『平家物語 犬王の巻』の物語はともに権力に挑み、ともに敗北した二人が、死後においてともに現世の論理から解放されることを目指して幕を閉じる。

『平家物語 犬王の巻』を原作とする湯浅政明の長編アニメーション『犬王』は、原作の結末における犬王たちの意志を引き継いでいる。原作の犬王は封建社会の底(醜)から頂点(美)まで駆け上がった。対して『犬王』は犬王らを現世の論理から解き放つために、美/醜という概念自体を解体してみせる。

『犬王』において美を語るのは、比叡座の棟梁である犬王の父親だ。彼は究極の美を手に入れるために呪法に手を出すのだが、自身の望む美を手に入れることはできず、それどころか美についてポジティブに語ることすらできない。彼は息子たちの舞を見ては、「違う!」と声を荒げ、「美ではない」という否定文によって美を語る。『犬王』において美の実態が直接描かれることはないのだ。

美を描かない『犬王』においては、たどたどしい動きや奇妙な動きの魅力がクローズアップされている。例えば作中で演じられる演目「腕塚」において、犬王は観客に拳を突き上げたり、手拍子を鳴らしたりすることを求める。どれも南北朝期には存在しない動きであるため、観客たちの動作はたどたどしく描かれているものの、そこには未知のノリ方を学ぶ観客たちの新鮮な喜びがあふれている。また同演目において犬王はマジックなどの時代にそぐわない動きを活用しており、美/醜以上に珍しさや驚きが価値を持つようになっている。

ここで留保しておきたいのが、ミュージカルのような猿楽を描く『犬王』が一方で、南北朝期の風俗をリアルに描いてもいる点だ。街並みや衣服などの時代考証がなされているというだけではなく、例えば巨大なクジラをスクリーンに投影する演目「鯨」においては、投影機の仕組みや龕灯を操作する様子などが事細かに描かれることで、あくまで当時の技術で再現可能な演出であることが示される。また撮影処理においても、動画の線に筆のようなタッチがつけられており、日本画のような印象を受ける画面となっている11。『犬王』はあくまで南北朝期を描いている。犬王たちはそのなかにあるものの使われ方を変え、別の組み合わせを示すことで驚きを生み出す。

『犬王』のアニメーションは、こういった別の組み合わせを生み出す能力を世界そのものに対しても行使する。例えば犬王と友魚が出会うシーンでは、三人称のショットとともに、後天的盲目者である友魚のPOVショットが用いられている。POVショットでは暗闇の中に音や匂いによって世界の形が徐々に立ち上がっていくさまが描かれており、線の質感や色彩設計に至るまで、三人称ショットとはまったく異なる形に仕上げられている。同じ世界を映したショットであっても、視覚中心の三人称ショットと聴覚・嗅覚中心のPOVショットでは、要素の組み合わされ方が異なっているのだ。友魚は既存の仕方とは異なるやり方で世界を捉えることにより、犬王に「新しい」と言わしめる音楽を聴き取ってみせる。このときに聞き取った音楽が、死後の友魚と犬王を成仏へと導く。

『平家物語 犬王の巻』において犬王たちは、封建社会の秩序を駆け上ってみせた。しかし彼らは最期に、その秩序から解放されることを望んだ。その意志を継いだ『犬王』は封建社会の美/醜や貴/賎といったヒエラルキーを解体し、世界そのものの組み変わり可能性を示すことで、既存の現世の秩序とは異なる音楽を手に入れた。『平家物語 犬王の巻』が異聞たちの反抗の物語であったとするならば、『犬王』のアニメーションが示すのは、その異聞を生み出す組み変わり可能性それ自体であったといえるだろう。

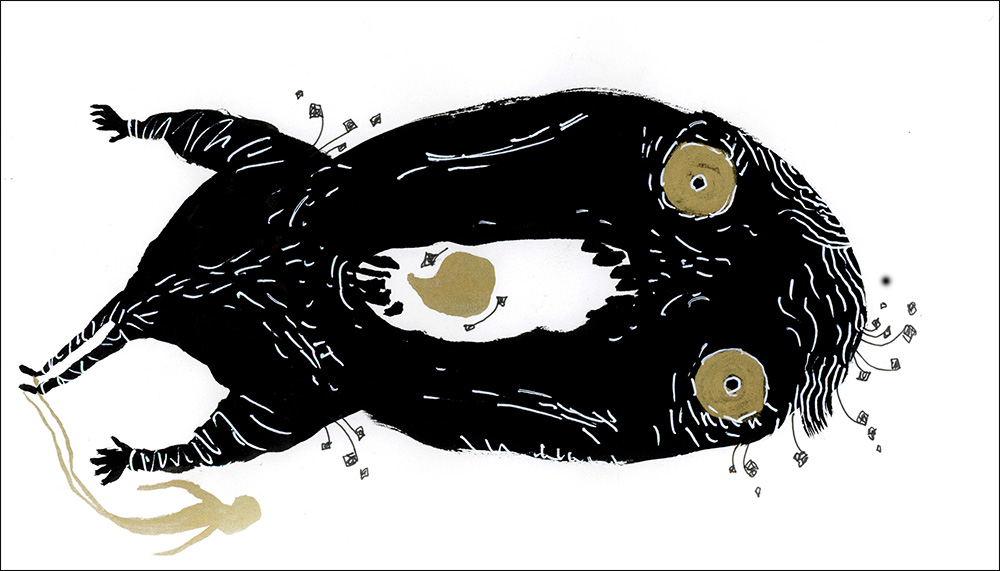

山村浩二『とても短い』の主人公は安定した形を持たない。その身体は伸縮し、歪み続け、常に震えている。同様に、作中に流される古川日出男による原作小説「とても短い」のほぼ全文朗読も、何か尋常ならざる様子を感じさせる(以下、山村浩二によるアニメーション作品は「『とても短い』」と、古川日出男による小説は「「とても短い」」と表記する)。彼らはともに、言葉のもたらす困難と格闘しているのだ。

彼らが直面する困難を知るために、まず小説「とても短い」のテクストに目を向けてみよう12。「私は東京でいちばん短いものを探した。それはこのような物語である。」という冒頭の二文から、すでに不穏さが漂っている。「それはこのような物語である」の「それ」が、「私」による「短いもの」探しの旅を指すのか、あるいは「短いもの」自体を指すのかが判然としない。かつ、直後に「このような物語」という言葉で、次に続く文章を参照することを求められ、今読んでいる文章の意味が確定しないまま次の文章へと進むこととなる。小説「とても短い」においては、こういった文章の意味の決定を繰り延べ、宙吊りにする仕掛けがさまざまに施されている。

このような小説を朗読することには多くの困難が伴う。朗読においては意味に合わせて文章を区切ったり、イントネーションを付けたりする必要がある。しかし小説が意図的に意味の決定を先送りにしている以上、意味を確定させてしまう読み方をしてはこの小説を朗読したことにはならない。そのため古川は時に文章を文節以下に区切り、時に文末と文頭をほぼ一息に読むことで、自らの朗読に一義的な意味がこもらないよう立ち回る。古川の朗読が直面しているのは、後ろに続く言葉によって前の言葉や文章の意味が決定されるがゆえに起こる、継起性の困難なのだ。

古川の朗読に呼応するかのように、『とても短い』のアニメーションも言葉の意味を不安定にする。例えば「駄馬」という言葉が古川によって読まれた際に主人公の形態は駄馬に変化するのだが、その形態は同時に「Da」という表音記号にも見えるようになっている。かつ「駄馬」の漢字を印象的な書体によって書きつけることで、「駄馬」という言葉をそれが指す意味と音声と文字の形態との三つに分解する。『とても短い』のアニメーションは言葉を意味に還元せず、言葉自体が持つ音や文字の形態とフラットなものとして扱うのだ。

『とても短い』が直面する言葉の困難とはしかし、意味の不安定さには収まらない。むしろ言葉の意味が不安定であるにもかかわらず、言葉がどうしようもないほど人間存在を規定してしまっている点が問題となっている。『とても短い』の主人公は冒頭、言葉がざわめくなかで生まれ落ちる。彼はそのざわめきのなかで、自らの形態を「Da」に変態させることで、自らのものではない既存の言語体系と同一化する。それ以降の主人公は、例えば壁を叩く音すらも五十音の「だ」として捉え、意味を持つ単語の1パーツとして認識するようになる。

言葉と同一化した主人公は今際の際において、最後の一息を「だ」という五十音として認識する。そして自らの人生の総体を「だ」から始まる言葉で振り返り、まとめることとなる。この時主人公の生と死は、自分自身のものではない一般性をもった言葉と一体化しており、そのため彼の死は彼オリジナルのものではなくなっている。朗読が「おまけに死んだのはお前かもしれないのだ。」という一文によって閉じられるのは、主人公の死が言葉によって規定された一般的なものであり、代替可能な出来事と化しているためだ。

古川の朗読が終わった後、『とても短い』のアニメーションは主人公の魂が画面の奥へと消え去るさまを描いて作品を終える。この描写は物語の冒頭へとつながっており、主人公の生誕から死まで、すなわち言語に規定されその不安定さに苦しむ様が無限にループしているように見える。しかし朗読が「だ。」という助動詞で終わり、対して作品は「だ」のざわめきから始まっていることを見逃してはならない。冒頭の「だ」は遠くから響いてきたかのような儚げなイントネーションで発音されている。作品の結末部に促され冒頭に戻ってきた視聴者は、それが最後に発音された助動詞「だ。」のエコーであることがわかるだろう。『とても短い』における言葉は単に不安定なのではなく、その前提条件としてすでに発せられた言葉のエコーであるというおぼろげさを持っているのだ。

初見では不安定なものに見えていた『とても短い』の主人公の身体は、再見においてはむしろ、おぼろげなものから何とか立ち上げられた形態としてポジティブな意味を持ってくる。古川が意味を繰り延べ、アニメーションが言葉の要素を解体することによって示すのは、言葉という存在の条件がそもそも不確かでしかないということ、そしてその不確かさのなかでも、かろうじて立ち上がりうる形態や身振りがあるということなのだ。

山田尚子『平家物語』は現世のポジショナリティを超えた視点から死者を鎮魂することを目指し、湯浅政明『犬王』は現世の秩序の組み変わり可能性を示すことで、既存の秩序から外れた地点で死者たちを成仏させた。そして山村浩二『とても短い』は、言葉という既存の秩序の立ち上がりを描くことで、その根本にあるおぼろげさを示してみせた。古川作品を原作とし、三者三様の仕方でその特徴を受け継いだこれらの作品には共通して、既存の在り様を超出する意志を見出すことができるだろう。

脚注