宮本 裕子

2024年8月末に公開されたアニメーション映画『きみの色』は、2009年放送のテレビアニメーション『けいおん!』以来、若手のアニメーション監督として、みずみずしい作品をつくり出してきた山田尚子氏の最新作。本稿では、この作品の「色」に着目して、アニメーションにおける表現、主人公の心の動き、さらには山田氏の制作におけるテーマについて考えます。

共感覚とは、主に視覚や聴覚、嗅覚、触覚といった五感のある感覚によって捉えられた対象に、他の感覚器官によって得られる要素が付随して感覚される現象のことである。例えば文字に色がついて見えたり、音を聞いた際に形が見えたりするという具合である。時間が見えるという共感覚も存在する。

詩人のアルチュール・ランボーや宮沢賢治が共感覚者だったのではないかという説は有名だが、アニメーションの歴史においても、オスカー・フィッシンガーやノーマン・マクラレンが共感覚者だったと言われている。フィッシンガーのアニメーションでは、抽象的な図形が既存のクラシック音楽と同期しながら動く。今日「モーション・グラフィックス」と呼ばれる映像の類のルーツとされることがある所以である。フィッシンガーのアニメーションはウォルト・ディズニーにも影響をあたえ、『ファンタジア』(1940年)の制作を導いた。

フィッシンガーに先行するハンス・リヒターやヴィッキング・エッゲリングといったサイレント期の「絶対映画」と呼ばれる映画的潮流において、すでに抽象図形と音楽の組み合わせは試みられている。さらにさかのぼると、20世紀初めにおける抽象芸術が、そもそも共感覚性を追求していたという事実が存在する。芸術と共感覚性の歴史は、このようにしてアニメーションの歴史にも流れ込んでいるのだ。

アニメーション史の授業などでこのような話をすると、自らが共感覚者であるということを教えてくれる学生に出会うことがある。また、授業を受けるまで自らの感覚のありようが共感覚と呼ばれるのだと知らなかったという場合もある。共感覚の性質はさまざまだが、なかには数字に色がついて見えるために、計算が極めて困難だという学生がいた。例えば足し算であれば、数字についている色を混ぜた色と、和となる数字の色とが異なるため、大変に混乱するのだという。

かような困難さについては、当人の話を聞くまで考えにも及ばなかった。このような話を聞くにつけ、いよいよ人が見ている世界は個々に異なるということが、現実感を伴って実感されてくる。個人はその独特の人生の文脈から世界を見るのであり、その見え方はさまざまであるというような通り一遍の説明や解釈から理解できていると思っていた他者との異なりを遥かに超えて、世界そのものの感受されかたの次元における決定的な異なりが、他者との間に横たわっている。そのことに、途方に暮れる思いもする。

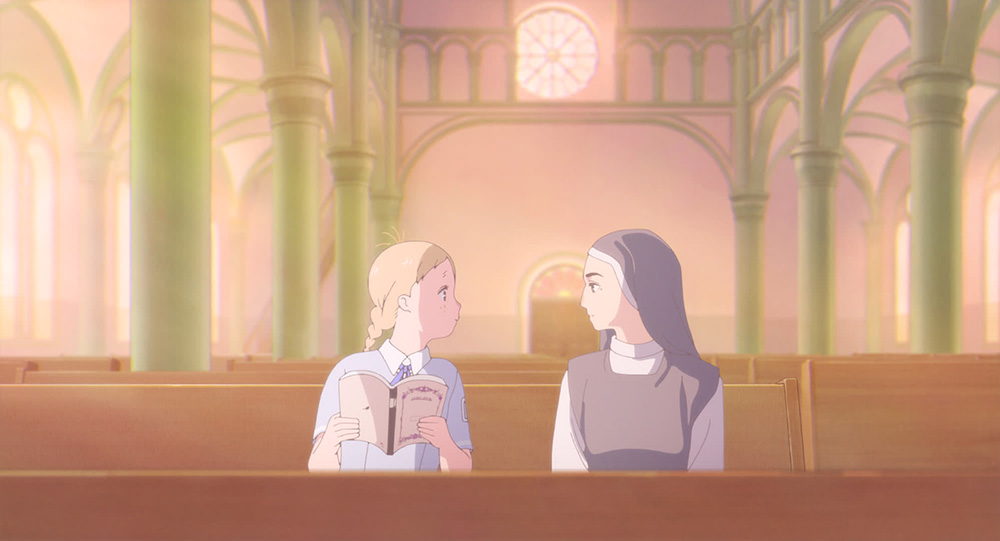

山田尚子の『きみの色』(2024年)の主人公トツ子は、この文脈で言えば共感覚者である。彼女には、他の人が見ているのとは違う色が世界について見えている。かつ、自身が見えているものを人に告げることによって、奇異の目で見られることを恐れている。そんな彼女が、自身のそれとはまた別様の秘密とそれゆえの孤独を抱えたきみ、ルイとバンドを組み、学園祭でライブをして、進学で地元を離れるルイを見送る。大きなドラマの起きない日々を描く「空気系」の極北である『けいおん!』シリーズを監督した山田尚子らしく、「世界の終わり」のような極端な作劇的仕掛けはなく、日常のなかにある、はたから見れば特別ではないが特別な出来事を、やはり極めて丁寧に描いていく。個々の秘密を抱えた他者と束の間協働し、「好き」を共有することでいっときでも心を通わせること自体は、他者との間の圧倒的な異なりを前提にしたとき、やはり特別であり、ほとんど奇跡である。

現在デジタル技術で制作される日本の多くの商業用アニメーションは、セル・アニメの慣習を引き継いでいるが、もはや物質としてのセルは用いないため、「セル・ルック」などと呼ばれる。「セル」アニメーションの大きな特徴の一つに、キャラクターを象るはっきりとした輪郭線が挙げられるだろう。キャラクターの輪郭線を作画し、その中に色を塗るという制作工程は、デジタルになっても大きく変わってはいない。今日、セル・ルックを実現する3DCGIアニメーションも珍しくなくなっている。そこで重要なのはやはり、3DCGIでは本来再現が想定されていない輪郭線をシミュレートし実装することだ。

かように、「アニメ」は輪郭線に特徴づけられている部分がある。当然『きみの色』も多分に漏れないのだが、同作には輪郭のはっきりしない印象的なイメージがいくつかある。トツ子は作曲する際、音の色をきみやルイの色に似ていると感じる。ここでトツ子に見えている色は、白い画用紙に水彩を落としたような色のみであり、輪郭はない。さかのぼって幼少期のトツ子が描いた人の絵を見ても、どことなく人の形をした水彩の色の塊が描かれており、ここで人は輪郭線をもって描かれていない。トツ子が見ている色というのは、おそらくこのように輪郭を欠いている。なお、このトツ子の絵は、ライアン・ラーキンの『ウォーキング』(1968年)の中盤、さまざまな色の水彩で複数の人が歩く姿がアニメートされた場面を想起させもする。

色彩から始まり、徐々に輪郭をもった場面に変化する表現も印象的である。例えば古本屋しろねこ堂で、トツ子がきみからバンドをしていいと言われたときに、「ズキューン」と胸を打ち抜かれたような反応をした次のショットである。白い背景に濃い青色が凹凸を伴って、ほぼ水平に塗られる。その後、その輪郭のぼやけた色の塊が、船から見える山として、ディゾルヴするように変化し、それがトツ子ときみが乗る船内からの具体的な眺めへと転じる。あるいは映画の終盤、ルイが船で旅立つシーン。はじめ、白い画面にカラフルな複数の色が浮かび上がり、その後に背景の空や見切れている船体がここでもディゾルヴするように浮かび上がり、具体的な場面になっていく。

これらの場面では、描かれる対象が輪郭を持って意味を指示される前に、色とその質だけがあり、後に具体的な場面を指示するモノの表現として象られていく。何らの枠組みをも持たない色が最初に来て、その後、シーン内での意味や機能を持った「モノ」として同定(アイデンティファイ)されるのだ。このような、輪郭線を欠いた淡い色から画面が徐々に輪郭を持っていく表現は、枠組みをもって限界づけるのではなく、質そのものとして世界を感受することの、素朴だが本来的な世界との関わりというものを比喩的に思わせる。トツ子の世界の見え方と非共感覚者のそれは当然異なるわけだが、人は認識した対象を、属性や社会的な位置づけ、有用か無用か、といった意味的に輪郭づけられ制限づけられた枠組みから同定するその手前で、まず感受しているのではないだろうか。山田尚子が、日常を精緻に描写するときに、そのフィルムが情感を伴うのは、その表現が、そのような世界との関わりの源泉に触れようとしているからではないだろうか。輪郭を欠いた色の表現は、本作を特徴づけると同時に、山田の表現的な核心とも象徴的に関係していそうである。 トツ子は人を色で認識している。彼女が他者から受け取るのは色そのものであり、その人の輪郭ではない。トツ子が人に対してきれいだと感じるのはその造形ではなく、発される色である。きみは、アニメの表現的な慣習からして、美人として描かれているだろうが、映画の最初にトツ子が彼女に「心酔」しているのは、その身体的な造形のためではなく、その色のためである1。山田は、これまでも自身の作品において女性同士の親密な関係性や感情を描いてきた。しかしそれが「何」なのか、作品の中でも外でも、既存のセクシュアリティやジェンダーの言説のなかに組み込んで明言することは避けてきたようである。そのことについて、観客側が考える是非は各々あるだろうが、本稿における色と輪郭線の文脈から見るならば、次のことは言えるだろう。本作では、トツ子の世界と他者に対する感受の仕方を通じて、既存の枠組みという輪郭線に制限づけられえない、意味化される手前の世界や他者との関係が寿がれているだろう。輪郭づけられる前の状態を手放さないこと、あるいは手放せないことが「変えられない」ということこそが、トツ子の世界をつくっているのである2。

抽象芸術における共感覚性の追求は、音楽との類似において記述される傾向にあった。音楽は純粋に抽象的な芸術だとされるからである。同時に、19世紀に始まる非現実模倣的な芸術の潮流から、客観主義に抗して、夢や幻覚といった内的、主観的なヴィジョンが重視され、抽象芸術に帰結する3。ポール・ウェルズはアニメーションという表現の「個人性」を強調するが4、それはこのような抽象芸術からの流れを汲んだアニメーションの歴史と作品からよりよく理解できるだろう。『きみの色』は、個人的なヴィジョンとしての共感覚と音楽との関係という、抽象芸術からアニメーション史にわたるトピックを汲む作品として位置づけることができる。

しかしそれは純粋に形式の点であるよりは、テーマと内容の点においてである。主人公3人が共有する時間は、音楽に媒介されている。そして音楽こそが、3人の異なりを共有することを可能にしている。トツ子の独特の世界の見え方を他者にそのまま差し出すことはできないが、音を媒介にすれば、共に感じることができる。輪郭づけられないものを、抽象である音楽で表現するのである。そうすることで、「違うこと」のなかで、輪郭づけえないものを、別様の仕方ではあるが、共に感覚することが可能となる。

山田の日常の自明ではなさを尊ぶ映像的な筆致は、ある種の祈りのようにも感じるが、今作では祈りという行為それ自体も具体的な場面のなかに描かれている。トツ子は「変えられないものを受け入れる」ために祈っている。おそらく最初、彼女は自身の独特の世界の感受の仕方を受け入れるために祈っている。受け入れることとは、赦すことであり、祈りは赦しを乞うことでもある。交流を通じて、おそらく3人ともが自らの変えられないものと変えられるものを明らかにし、変えられないものを受け入れることに、つまり自らを赦すことに至っている。そこで初めて、トツ子は自分の色を見る。自分が何者なのかを知るのである。赦し、受け入れるとは、諦めることでもあり、諦めるとは本来、明らかにすることを意味する。

圧倒的な異なりを前に、明らかにすること、受け入れ、赦すこと。それが、滲んだ色を識別するようになされること、そのようにして紡がれる日常が奇跡それ自体であること。傍目には見えない個人のヴィジョンが、部分的には明らかにされること(赦されること)は、抽象芸術とその流れを汲むアニメーションの系譜であるが、『きみの色』はそれらを山田の作家的なテーマと表現へと折り返しているようである。

本作を最初に鑑賞した試写では、隣に座っていた人が中盤からずっと涙を流していた。公開初日にもシネコンで鑑賞したが、連れ立った観客2人が劇場を出た後も歩きながら話し、しみじみと泣いていた。山田の映画はこれまでも多かれ少なかれそうで、同様の光景をこれまでも目にしてきた。物語上、まったく泣くところではなさそうなところで人を泣かせるようなところがある。本作はその性質が先鋭化されているように思う。山田の世界を寿ぐヴィジョンが、観客に共に感覚されるからであろう。私たち観客は、それぞれの圧倒的な異なりのなか、つかのま山田のヴィジョンを介してそれを共にし、虚構であるはずのアニメーションを通じて、輪郭づけられる手前の世界に触れ、そこに共にあることの本来的な奇跡に開かれるのである。

脚注

information

きみの色

監督:山田尚子

脚本:吉田玲子

音楽・音楽監督:牛尾憲輔

キャラクターデザイン・作画監督:小島崇史

キャラクターデザイン原案:ダイスケリチャード

キャスト:鈴川紗由、髙石あかり、木戸大聖、やす子、悠木碧、寿美菜子、戸田恵子ほか

企画・プロデュース:STORY Inc.

制作・プロデュース:サイエンスSARU

劇場公開日:2024年8月30日

上映時間:1時間40分

https://kiminoiro.jp/

※URLは2024年10月1日にリンクを確認済み