安原 まひろ

2023年8月7日(月)、東京・六本木の国立新美術館にて、日本アニメーション協会(JAA)が主催するイベント「イントゥ・アニメーション8」が開催され、協会会員たちの作品上映と、ワークショップやトークなど、アニメーションにまつわるさまざまなイベントが開かれました。なかでも「アニメーションマスターテクニック 遊び心と仕事術」は、アニメーション作家の上甲トモヨシ氏が企画した、自身が尊敬する作家を招き、彼らがいかにしてものをつくっているのかを探るトークイベントです。招かれたのは、映画やテレビの商業アニメの分野で活躍してきた森田宏幸氏と、ミュージックビデオなどの短編アニメーションの分野で活躍してきた山田遼志氏。同じアニメーションのつくり手でありながら、制作のスタイルの違う二人が話す化学反応から、アニメーション制作の真髄がにじみ出ることとなりました。

「イントゥ・アニメーション」は、アニメーションのつくり手と研究者が集まる日本アニメーション協会(JAA)の主催により1997年以来、2、3年おきに開催されてきた。前回の「イントゥ・アニメーション7」は2017年の開催だったが、コロナ禍の影響で休止しており、今回の「イントゥ・アニメーション8」は6年ぶりの開催となる。

2023年7月、国立新美術館3階の会場は、久しぶりの開催を喜ぶ人々であふれていた。本イベントではJAA会員作品の上映や、ワークショップ、トークイベントなど、アニメーションにまつわるさまざまな催しが会員たち自身の手によって運営される。なかでも「アニメーションマスターテクニック 遊び心と仕事術」は異色の企画となった。映画やテレビの商業アニメの監督として活躍してきた森田宏幸と、個人作家としてミュージックビデオなどの短編アニメーションの分野で活躍してきた山田遼志という、タイプの異なる二人の対談が実現することになったからである。

森田は1964年生まれ。『AKIRA』(1988年)や『魔女の宅急便』(1989年)、『ホーホケキョ となりの山田くん』(1999年)などのアニメーターを経て、映画『猫の恩返し』(2002年)やテレビアニメ『ぼくらの』(2007年)の監督を務めた。

一方の山田は1987年生まれ。多摩美術大学大学院グラフィックデザイン専攻修了後、株式会社ガレージフィルムにアニメーターとして勤務、2017年フリーに。文化庁芸術家海外研修員としてドイツに留学している。手描きアニメーションを中心にコマーシャルやミュージックビデオ、イラストレーションなどを手掛けてきた。代表作に『Hunter』(2017年)と、KingGnu『PrayerX』(2018年)、millennium parade『Philip』(2020年)1といったミュージックビデオが挙げられる。

二人のスタイルの違いを説明するならば、森田は長編アニメーションを生業とし、山田は短編を担ってきたこと。長編の多くは商業的であり、ストーリー性を中心に組織的に制作されることが多い。一般視聴者にわかりやすい作風である。短編は何より個人の作家性に重きを置く。作家の個性を軸にするため個人制作や小人数の制作体制が普通だ。一見難解で実験的な映像表現がなされることも少なくない。

じつは、二人はともにJAAの会員でありながら、この日が初対面であった。そこには、このトークイベントの企画者・上甲トモヨシの判断がある。上甲自身もクリエイティブユニット「デコボーカル」を主宰するアニメーション作家であるが、JAAの常任理事を務める立場もあり、アニメーションに関わる人たちが、熱く刺激し合える場を希求していた。二人の個性や考え方を際立たせるために、あえて面識がないほうがよいと一計を案じたのだろう。

上甲の狙い通り、挨拶を交わす二人からは緊張がうかがえた。互いの仕事へのリスペクトを伝える言葉が出る。スタジオジブリをはじめ、一般に知られている作品の経歴を持つ森田は、山田の目にはアニメ仕事の王道を歩んできた人物に見えるはずだ。一方で森田には、自分の個性を軸にしたオリジナル作品の実績がない。「アニメーション作家を名乗れなかった」と語る森田にとって、独自の作家性を軸に、若手のファンからも支持を得ている山田の存在はまぶしく映っていたのではないだろうか。

そうした二人の話は、このあと複雑な交錯を見せていく。

上甲から自己紹介を促され、まず山田はmillennium paradeのミュージックビデオ『Trepanation』(2021年)を示した。昆虫、植物、動物の有機的なフォルムや構造を、アンドロイドの姿とリンクさせながら展開する、短編らしい作風である。

それに対して、意外なことに森田も、自身の自主制作短編『横浜お知らせ』(2009年)を披露する。本作は映画などの商業作品ではなく、2009年の「イントゥ・アニメーション5」で発表されたものだった。同じくJAA会員で、個性的な作風で知られる作家・池田爆発郎とともに結成したユニット「ボムフォー64」による制作とされ、ブリーフ1枚の男がマイクを持ち、横浜駅周辺の看板の文字をムード歌謡に乗せて歌い上げていくというもの。看板の映像とキャラクターデザイン、唄は池田爆発郎によるもので、ユニークな作風となっているが、キャラクターのアニメーションは森田がすべて一人で描き、演歌歌手のような動きは細かいしぐさに至るまで徹底的に写実的である。森田は自分だけの手で、動きを心ゆくまで追求したかったのだと、その制作の動機を語った。

一方、自身の作家性を柱に『Trepanation』を見せたかに見えた山田も、意外なことを語り始める。山田も、これを仲間のアニメーション作家とともにつくり上げたと言うのだ。実は、『Trepanation』は山田のファンからは山田らしくないと評されている。他者の作家性を受け入れることで、単なる役割分担ではなく、「自分の作家性を殺したあとに何が残るのか」を模索したと話すのだ。そうして制作に取り組むうちに、自分の作家としての個性のありかが、副次的に加えられる動きそのものに立ち上がるという気づきもあったという。山田は「肉としての作家性ではなく骨としての作家性のありかを浮かび上がらせたかった」と、独特の言葉で語る。

森田は個人制作を通じて自身の作家性を模索し、山田はあえてチーム制作で、自身の作家性を手放す試みに身を投じていたということだ。二人のトークはこのように、冒頭から予想のつかない展開を見せはじめた。

上甲は、今回のトークに見せ場を与えるために、二人に宿題を課していた。当イベントのポスタービジュアルをもとに、二人にアニメーションをつくらせていたのである。同じモチーフを二人がどのように料理するかを比較しようというわけだ。とはいえ、このとき二人は、ともに仕事を抱えて多忙を極める身であった。「これをつくるために昨日は徹夜でした」と二人は口を揃える。互いに相手を意識して「手を抜かないでつくろう」と自身を追い込んだ結果、そのスケジュールのなかでも多くの時間を割くことにより二人とも徹夜になってしまったようだ。

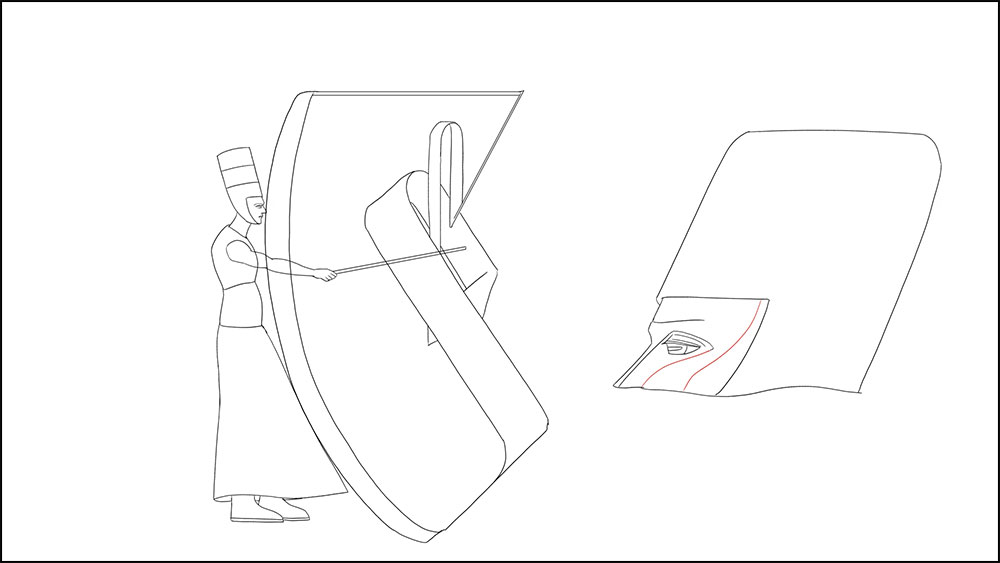

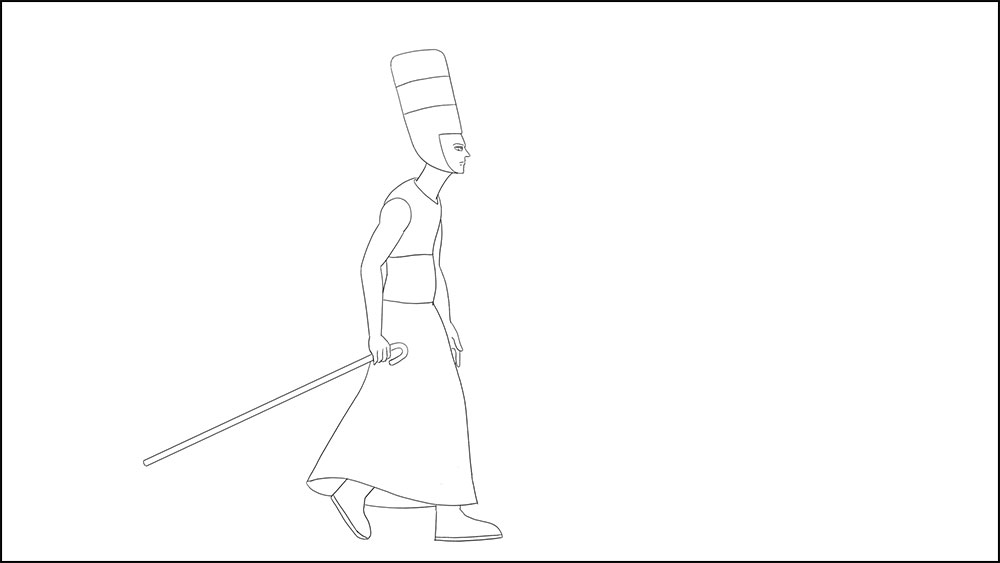

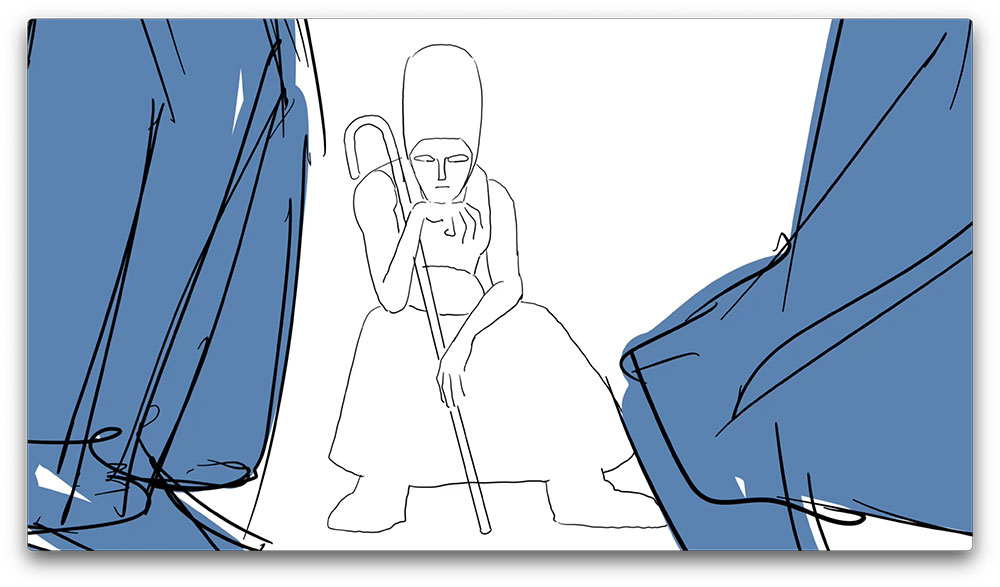

ポスタービジュアルは山田の手によってつくられたものだったが、決してアニメーションにすることが前提ではなかった。「未来の民族シリーズ」と呼ぶプロジェクトの一環として、千年後の人類がどうなっているのかを想像したものだ。

まず山田は、これをアニメーションにするにあたって、アクリル画風の厚みのある塗り表現をシンプルな線画に変換した。そのうえで、男が歩き、自身の顔と対峙し、立体感をともなって回転するというアニメーションにして見せたのである。山田の作品にしばしば用いられる複雑で有機的なモチーフや印象的な色彩はむしろ取り去ったうえで、線画による動きを表現した。森田は驚きを隠さず、本作を真剣に見つめていた。

続いて森田は、作品を2点披露した。1点目は、この男を露天商に見立てて雑踏の風景のなかに座らせ、風情のある風景を表現したもの。「アニメのワンシーンのプリビズ(イメージを伝えるラフ)で、いつも仕事でやっているアプローチ」と森田は説明する。森田なりに商業アニメ的なニーズに応えるアプローチだといえるだろう。

しかし2点目は、非常に実験的なアプローチを披露する作品となっていた。男性の頭、身体、足や腕がパーツで分解されバラバラに動き、なぜか獅子舞のように見えるアニメーションだ。これは1点目とは異なる、短編的なアプローチといえるだろう。パーツを分解することで、自由な動きを開放する試みは、森田の動きへのこだわりが見て取れる。「雑で、動きの追い込みが足りなかった」と言い訳も口にするが、それもまた、こだわりゆえのことではないだろうか。

森田のアプローチに比べると、山田のそれは精緻であり、気づかいがうかがえる。山田は独特の絵柄や彩色を用いた作家性の持ち主であるが、今回それを捨て去って見せた。山田の作品を見た森田の驚きの理由も、ここにあったのではないだろうか。しかも、山田が披露した丁寧に絵を動かす技術は、まさに、森田がアニメーターとして得意とする分野だ。キャラクターが動くことによって男の頭部のディテールがより際立っていくところに、山田の表現上のテーマがあったことも秀逸だったのだろう。

短編アニメーションの分野では、大胆な個性が重視される反面、動きの細かな部分にはこだわらない傾向がある。少なくとも、そのように見ていた森田にとって、山田が丁寧な動画を見せてきたことは予想外だったといえる。

大掴みな個性に依存することなく、動きをつくる技術を通して表現していこうとする長編的なアプローチを行った山田。対して、森田は短編的なアプローチを見せたのだ。

このあと、上甲に導かれて、二人がどのようにしてアニメーションを仕事にしていったかが語られていく。冒頭での緊張はほぐれたようで、饒舌に語られるようになったその内容からは、交錯する二人の思いは明確になっていった。互いにクロスし、行き違いながらも共通して見えたのは、互いが自分の殻を破ろうとする姿だった。

美大卒業後の10年間、アニメーション作家としては身を立てられなかったという山田。そうしたなか「制作の疲れを癒すために訪れるクラブやライブハウスで、音楽方面のつながりが自然にできていった」とは語る。食べていけるようになったきっかけも、友人であるバンドのKing Gnuが売れたことが大きいという。以降、ジャケットデザインやミュージックビデオの制作などで仕事が安定しはじめる。ドイツで作家としての表現を磨いた山田であるが、帰国後は広告のアニメーション制作などで生計を立てざるを得なかった。そうした「ほかの人でもできる仕事」から脱却したくても、一般的には暗く見える自身の作風だけでは突破口にならない。

そんな山田が行き着いたのが、作家性や独自の世界観などは、作品への入り口にすぎないという居直りだった。山田はその制作過程において、何が作家のアイデンティティとして作品に残るのか実験を始める。先に紹介した『Trepanation』での他の作家とのコラボもその一例だ。自身のシグネチャー(作家独自の絵柄)を捨て去ったうえで、「肉としての作家性ではなく骨としての作家性のありかを浮かび上がらせたかった。綿密な設計のなかで自由を封じた先に生まれる動きは演出に帰結する。演出という枠を破れる動きそのものに作家性が宿る」という。言い換えれば「肉を切らせて骨を立たせる」という極意にたどり着いたということだろう。

対して森田は、アニメーターとして身を立てることからキャリアをスタートした。しかし、商業アニメーションにおけるそれは、個性が求められない職人仕事である。作品における作家性は、脚本家や原作者のものであることを制作現場では叩き込まれ、その後、演出や監督になってもそれは変わらなかったそうだ。思い通りにならない制作体制やスタッフとの軋轢で、モチベーションが削られることもあるという。それでも森田は、アニメーターや演出として創造性を発揮してきた。自分をどんなに殺しても、癖のようなものが最後に作品に残る。またスタッフの予想外の仕事に喜びを見出すこともある。

そんな仕事の傍ら、自身の作家性を開発しようと、現代アート画家の梅原健二に師事したこともあるそうだ。つかみどころのない美術の世界で創作の秘密に触れつつも「自分だけの絵のスタイルが見つからなければ作家にはなれない」という言葉を突きつけられた。

森田と山田、違いはあるものの、二人に共通するのは、自分の殻を破ろうとする態度だ。それぞれ自分のいる場所の対岸に、まだ見ぬ地平を探している。

そんな二人に上甲は「アニメーション作家として食べていくには?」という質問を投げかける。

二人は少し考えたうえで、ひねり出すように答えを口にした。山田は「謙虚になる、夢を見ない」と。そして森田は、「技術を身につけること」と。

山田の答えは無愛想にも感じられるし、一方の森田も、味気ない答えといえる。当たり前の答えでもあるだろう。しかし、ここまで二人の話を聞いてきた観覧者には、その言葉の重さが理解できたはずだ。

お金も名誉も願望も、すべてにこだわっていては前に進めない。積み上げてきた作家性さえも捨て去る必要がある。「夢を見ない」とはそういう意味ではないか。しかしそれは、諦めるということではない。山田は「自分がやりたいことを口に出して言っていくことが大切だ」と語る。それは制作するときに限らず、たとえ飲み会であっても口に出すことで人に伝わることは多い。遠慮することに意味はなく、時には人間関係のけじめも乗り越えていく。「『これはやってはいけない』ということをあえてやるのが重要。それがないとつまらなくなってしまう」と山田は言う。

山田の『Trepanation』は、日本古来の死生観を着想とし、バロック的なレイアウトや色彩設計を軸としているため、かつての山田の作風に沿った暗い世界観になることもあり得た。それが、洗練されたグラフィカルな画面に昇華されているのは、VFXチームとの連携の賜物といえる。きっとここでも山田は、垣根を設けない対話によって、近接する職種のクリエイターを、自身の創作に引き込んでいったのだろう。「謙虚になる、夢を見ない」とは、どこまでも諦めないために必要なことだと言っているのではないだろうか。

一方の森田も、「予算を抑えた請負仕事はいつでも誰でもできるはずだ」と、特に苦労はないかのように言ってのける。それでも、「技術は自分の芯になるし、否定されたときの支えにもなる」と技術を磨くことをすすめる。

森田は「本物の職人仕事は創造的である」とも語る。自分のオリジナルではなく、原作に胸を借り、商業的な縛りがあるからといって、仕事がおもしろくないわけではない。それはむしろ逆で、どんな題材であっても、自分の技術を屈指することに自信があるのだ。そこには喜びがあり、自分の作家性がそこに宿っていると信じている。作家への挑戦も、そうした技術をより掘り下げるための手段に過ぎない。

森田が監督を務めた最新作の『聖剣学院の魔剣使い』(2023年)はライトノベルを原作としているため、絵づくりにはオリジナル部分が多い。構図の選択、キャラクターの芝居付け、動きなど、技術によって、原作の世界観を拡張させようとする森田の意欲は、今もとどまるところがない。

こうして、山田はどこまでも個人作家であり、森田はどこまでも商業アニメの担い手であるところに、トークイベントの最後に来て回帰した。そもそもの二人の経歴からも納得する結末である。

近年、YouTubeなどのネット媒体のおかげで、アニメーションを志す人たちが自分の作品を発表するハードルは下がっている。しかし、仕事につながるまでの活躍の場を得ることの難しさは今も変わらない。この「イントゥ・アニメーション」は、そんな思いを共有する作家同士が協力し合って、自分たちの作家性を押し出す場として、入場無料、そして報酬がないかたちで続けられてきた。古川タクが会長を務めていた時代から引き継がれ、現在の会長・水江未来に至るまで、そこに参加してきた世界的にも知られている作家たちの系譜の流れに山田はいる。また、商業アニメの仕事の傍ら、短編を自主制作する森田のスタンスは、初代会長の手塚治虫が、商業アニメの制作の傍らで『ジャンピング』(1984年)などの短編を自主制作していた姿とも重なるといえる。

このことは当の本人たちは意識していないことであろう。しかし、短編と長編のせめぎあいを超えて、アニメーションのつくり手の普遍的な姿が、本イベントでは期せずして眼の前に現れていた。

脚注

information

イントゥ・アニメーション8

会期:2023年8月4日(金)~7日(月)

会場:国立新美術館3階 講堂・研修室、1階 ロビー

入場料:無料

主催:日本アニメーション協会(JAA)

https://into-anim.localinfo.jp/

※URLは2024年7月19日にリンクを確認済み