中川 大地

専修学校をリノベーションしたホテル アンテルーム 京都にて2021年より行われている企画展「art bit – Contemporary Art & Indie Game Culture -」。国内最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit」との連携による企画で、現代アートとインディーゲームを組み合わせて展示されています。2023年に3回目の開催を迎えたことを契機として、2回目から外部アドバイザリーとして同展覧会に関わってきた中川大地氏がこれまでの歩みを振り返ります。

ホテル アンテルーム 京都の催事として2021年に始まった企画展「art bit – Contemporary Art & Indie Game Culture -」(以下、同展覧会全体を表す場合は「art bit展」、最初の展覧会を指す場合は「art bit #1」)は、現代アートとインディーゲームを合わせ鏡のように展示するというコンセプトで、同ホテル内のエントランスロビー兼ギャラリー「GALLERY9.5」を中心会場に、2023年まで3年連続で行われている。

アート的な観点からビデオゲームを取り扱った国内の展覧会としては、神戸ファッション美術館・水戸芸術館で行われた日本の公立美術館初めてのゲーム展である「BIT GENERATION 2000 テレビゲーム展」(2000~2001年)や個人展「dotimpact 田中孝太郎[リアル・タイム・マシーン]展」(2005年)あたりを嚆矢に、東京藝術大学大学院の映像研究科でゲームコースが発足する際の準備イベントとして行われた「東京藝術大学ゲーム学科(仮)展」(2017年)、ビデオゲームアートやアート的なインディーゲームの最前線を本格的に取り扱い話題を集めたNTTインターコミュニケーション・センター [ICC]での「イン・ア・ゲームスケープ ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我」(2019年)などが挙げられる。

こうしたゲーム関連展の動向としては、ゲーム産業の発展史を総花的に振り返るタイプの展覧会が相対的に役割を終え、特定のコンセプトから周辺ジャンルとのクロスオーバーに取り組むタイプの展覧会が増えつつある1。

もともとジャンル成立当初からビデオゲームはメディアアートやコンピューターアートの隣接分野として捉えられる傾向が強かったものの、特に近年はゲームエンジンの普及によりインディーゲームシーンの裾野が格段に広がり、個人作家や独立系スタジオによるアーティスティックな感性や問題意識で制作されるタイトルが世界的に急増している。そのため、『美術手帖』誌が2020年8月号で「ゲーム×アート」特集を組むなど、アート的な観点からゲームを取り上げようとする機運が改めて強くなってきていると言える。

そうした状況のなかでのart bit展の特徴は、日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit」のスピンオフ的な企画として生まれている点にある。本展会場のホテル アンテルーム 京都は、BitSummit公式ホテルとして関係者の滞在拠点の一つでもあり、同イベントの主催者の一人であるSkelton Crew Studioの村上雅彦とアンテルーム側のマネージャーである豊川泰行が2020年に意気投合してチーム化したことから、art bit展の企画は始まっている2 。

豊川は学生時代、立命館大学ゲーム研究センターの前身となったゲームアーカイブプロジェクトでゲーム研究に携わった経験があり、アンテルーム就職後はホテル内ギャラリーの催事の運営業務や書籍などを通してアート史を一から学びながらart bit展の企画を行ってきたという。そのためか、どちらかというとキュレーターのアドホックな問題意識に即して作品レベルでゲームとアートの境界が曖昧化されているタイプのメディアアート的な展示が追求される傾向の強かった従来の展覧会に比して、よりオーセンティックな現代アートの歴史性に立脚したコンセプト設計がなされている点が特徴的だ。

つまり、BitSummitというインディーゲームシーンの“本流”に近いところから始動しているからこそ、ひとまずはカテゴリーとしての「現代アート」の外延性を明確に意識化したうえで、それをカウンターパートとしてビデオゲーム作品と対照させるというアプローチが採られている点が、先行するアートゲーム/ゲームアートの展覧会に対するart bit展の特色と言えるだろう。

具体的にどのような展示がなされてきたのかを見ていこう。

初年度の展覧会「art bit #1」では、〈ミニマル・規則性アート〉〈デジタルアートの思想〉〈観光・地域アート〉〈原体験〉という四つのテーマ別にそれぞれ現代アート作品とインディーゲーム作品を対照させるかたちで展示。このうち筆頭に掲げられた〈ミニマル・規則性アート〉のテーマでは、現代アート側からは、テレビゲームの思考で画面構成した「連鎖シリーズ」等の絵画制作を行う竹内義博による《嘘か誠か》(2021年)と、インディーゲーム側からは数学的な幾何学図形をシューティングゲームの弾幕に援用したえふぇ子の『Mathmare』(2019年)が対置されている。

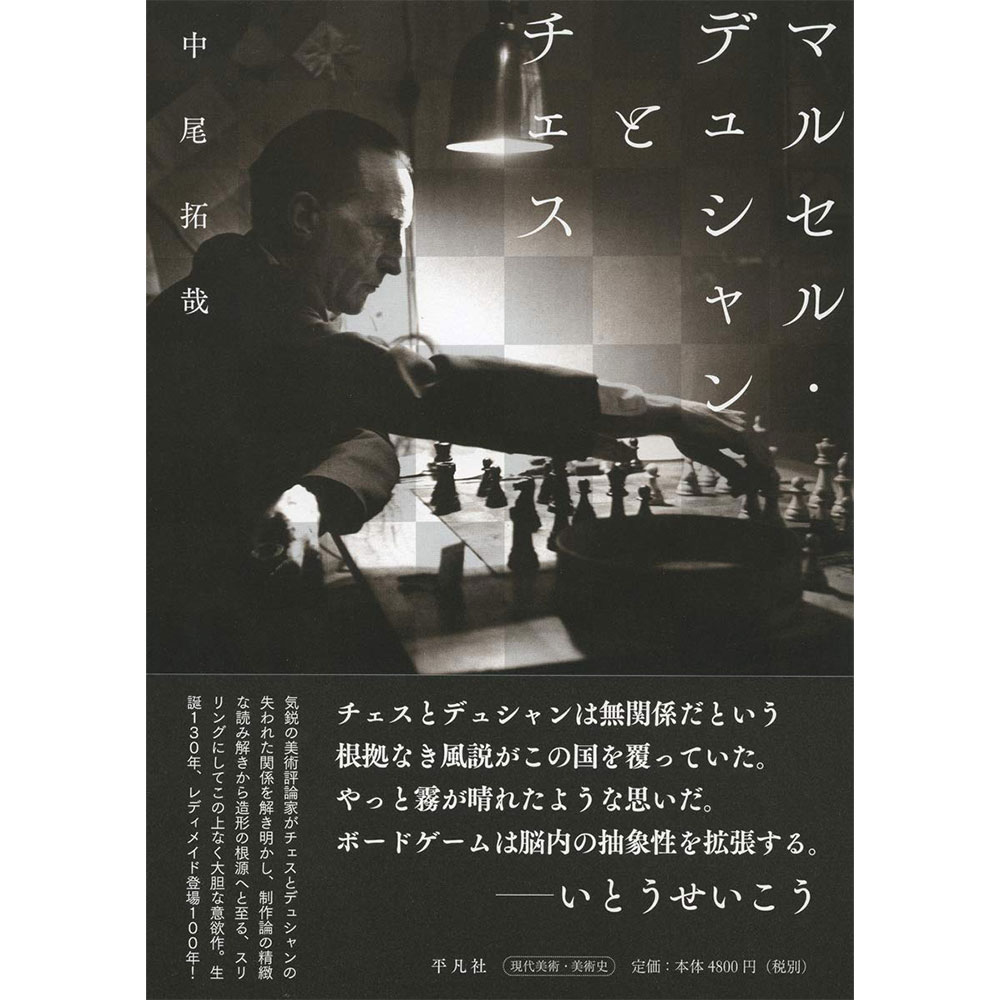

この作品対比コンセプトについて、美術評論家の中尾拓哉は、マルセル・デュシャンが後世に多大な影響を与えた芸術家として知られる一方、フランス代表のチェス・プレイヤーでもあったことをリマインドしながら、次のように解題している。

ゲームが絵画であっても、絵画がゲームであっても、目に見えている画面には、人の思考が映し出された不可視のシステムが隠されている。鑑賞とプレイ。それはどちらも「起こりうる運動」をとらえようとするものなのではないだろうか。だからこそ、二人の「ゲーム/絵画」が展示される空間では、まさにこうした鑑賞とプレイの境界上で起こる相互作用(inter-play)を感じることができるはずだ。

中尾拓哉「アートとゲームに宿るもの」(「art bit #1」展示フライヤー、2021年)より

つまり、20世紀の現代アートの起点であるデュシャンの活動のなかに、すでにしてチェスのゲームプレイと、絵画や彫刻のような既存の視覚芸術の鑑賞行為を解体・再編していく文脈のゲームとしての芸術制作が一貫した営みとして懐胎しており、その本質を現代的に追体験できる作品セットとして、竹内の絵画と『Mathmare』というマッチングが施されているのである。このように現代アートとビデオゲームに発生当初からの双子関係を見出して、そこからの歴史的な発展をたどり直そうという世界観が、art bit展のコンセプトの縦軸として見出されるに至る。

これと同様に、ほかの三つのテーマでも、広義の現代アートの枠組みで活動する作家陣の作品と、それに共鳴するインディーゲームを1、2作品ずつペアリングさせることで横軸のバラエティを形成。ジャンルクロスオーバー型のグループ展としてのスタイルを確立したのが、最初の「art bit #1」だったと言えるだろう。

ただし、現代アート作品とビデオゲーム作品を並列的に展示するというのは、そう理念的に想定するほど簡単ではない。実空間での設置方法や標準的な鑑賞にかかる時間、それに作品にどのように接するかのインタラクション度合いの違いなど、作品展示における多くの前提がまったく異なっているからだ。

この点、従来のビデオゲーム展でも、TGS(東京ゲームショー)やBitSummit本体のようなゲームソフトの試遊を本旨とした「展示会」とは差別化しつつ、ハードやパッケージの実物展示やデモ映像に留めるのか、プレイアブル環境をどこまで用意するのかといった課題がそれぞれに模索されてきていた。例えば最初期の「BIT GENERATION」展であれば、アーケードゲーム機をプレイするためのコインが来場者に複数枚配られるという設計でプレイアブル時間を制限しつつ子ども時代のゲームセンター体験を想起させる工夫がなされていたり、埼玉のSKIPシティで2015年から開催された「あそぶ!ゲーム展」シリーズであれば、児童教育的な目的意識で全面的にプレイアブル環境を提供する点を最大の特徴にしていたりと、それぞれの企画主旨や施設特性に応じた体験設計がなされてきた点も、ビデオゲームの「展覧会」ならではの特徴だった。

そこから翻ると、現代アート作品との共存をミッションとした本展の場合、ギャラリー空間において絵画やインスタレーションを眺める体験性に近づけるかたちでインディーゲーム作品を陳列する必要がある。そうなると、基本的にはPCや家庭用ゲーム機で提供されているインディーゲームの場合、アーケードゲーム筐体のようなオブジェ性に頼ることもできないため、鑑賞者の回遊性を担保しながら実物作品と並べられる手立てとしては、せいぜいPVなどの短時間の紹介映像の投影程度に限られてしまう。これが「ゲーム展」の方法論としては不十分なのは明らかだろう。

ここでart bit展の強みになっているのは、ホテルのエントランスロビーを利用したギャラリーで開催していることだ。つまり展示会場と宿泊施設が直結しているため、コンセプトを対置するギャラリーでの展示とは別に、ギャラリーより奥のバーラウンジや客室でゲーム作品の試遊スポットを設けることができるのである。したがって主に宿泊客の滞在に応じて、多岐にわたるゲームジャンルとプレイ時間の広がりをもつインディーゲーム作品を好きなだけプレイできるという環境がホテル アンテルーム 京都では実現されており、これまでのゲーム展を悩ませてきた鑑賞とプレイの葛藤に、施設ならではの解決法を示してみせたと言えるだろう。

以上のように、実物ベースのアート作品とビットベースのゲーム作品の紹介映像を対峙させるギャラリーでの「展覧会」としての展示と、心ゆくまで出展ゲームを試遊できる「展示会」形式でのプレイアブルスポットを両立させることで、「現代アートとインディーゲームを合わせ鏡のように展示する」というコンセプトを具現化する手法を確立したことが、2021年時点でのart bit展の実施面での何よりの成果であった。

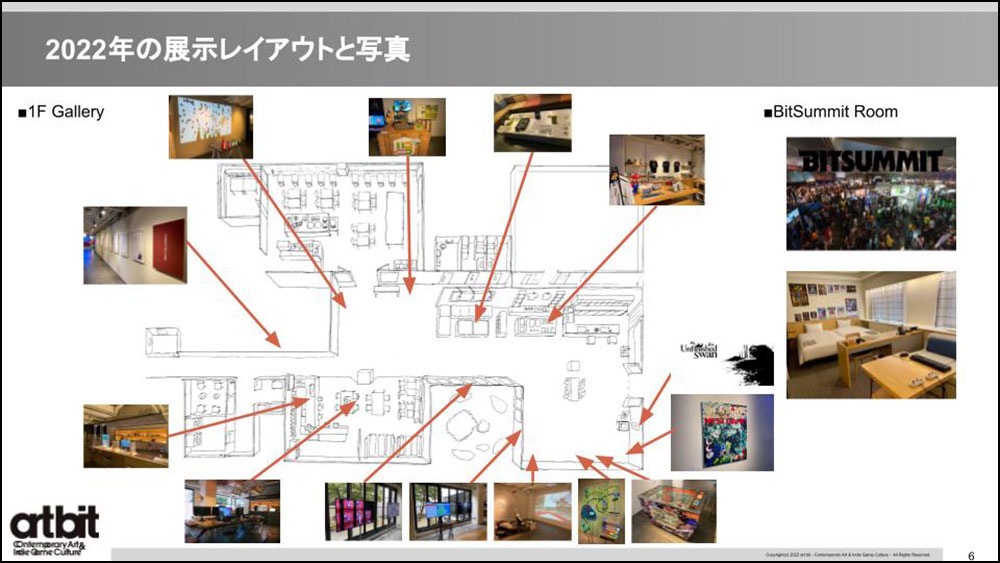

この方法論の延長線上に、翌2022年の「art bit – Contemporary Art & Indie Game Culture – #2」(以下、「art bit #2」)では、アート作品とビデオゲーム作品を1対1で対置させるのみでなく、アナログゲームやゲーミフィケーションの実践、物理空間とデジタル空間をつなぐ実世界指向型のゲーム作品、そして立命館大学ゲーム研究センターによるパネル展示など、展示作品のカテゴリーの幅が拡張されていく。

コンセプトを抽象化した理念設計の面でも、個別の展示セットに対して四つの小テーマを与えた初年度とは異なり、〈現代アートとビデオゲームの父と母に捧げる展覧会〉という全体包摂的なテーマが掲げられた。これは先述したように本展の企画性が「現代アートの父」マルセル・デュシャンが同時にチェス・プレイヤーでもあったことに大いに触発されていることが最も基本的な含意となっているが、そこに引き続く「母」の文言で意識されているのは、1960年代の世界的なカウンターカルチャーの機運のなかで立ち上がった芸術運動フルクサスに参加していたオノ・ヨーコである。彼女は当時チェスの駒をどちらも白一色にすることで敵味方の境界のないノーサイド状況を盤面上に創出する作品《Play It by Trust》(1966年)を発表しており、まさに芸術制作とゲームプレイを越境したデュシャンの系譜を変奏している。このように初年度に始まったデュシャン以降の現代アート史の参照年代をさらに下って、より身体的・祝祭的なパフォーマンス実践を志向したフルクサス周辺の動向に、「art bit #2」ではキュレーションの軸足が置かれることになった。

選ばれた作品としては、初年度に引き続き竹内義博の「連鎖シリーズ」の新作絵画《小さな世界》(2022年)と、ジャクソン・ポロック的なアクションペイティングのゲーム化とも言える異色のインディーADV『the Unfinished Swan』(2012年)を対置させることで、デュシャン渡米後のアメリカ現代アートの主流となった1950年代の抽象表現主義の流れを引き受けて前年とのブリッジを行いつつ、フルクサス参加後にメディアアートの泰斗となったナム・ジュン・パイクの《TV garden》(1974年)をオマージュした彌永ゆり子の《NET garden》(2022年)と、2020年のステイホーム環境下で3D空間にハンドペイントしたデジタルの森を探索する短編インディーADV『Sunlight』の対置によって、現代アート史の流れをたどり直していく縦軸のコンセプトを継承している。

そのうえで、さらにフルクサス的な身体性・即興性を体現する作品として、前年にも〈観光・地域アート〉のテーマで出展していたcontact Gonzoによる、香川県観音寺市の伊吹島を舞台にしたご当地もの体感バイクレーシング《伊吹島ドリフト伝説》や、クレーンゲーム機を用いてアート制作で発生した廃材(副産物)をプライズ化する、副産物産店(矢津吉隆+山田毅)の《バイプロダクツキャッチャー》(2022年)、さらに井上明人によるコロナ禍におけるステイホーム中のゲーミフィケーション的な実践に基づく《Walking With Video》(2020年)といったプレイアブルなインスタレーションを配置することで、ギャラリーのメインスペースをまるでゲームセンターのような遊戯空間に仕立てることが、本展の横軸のコンセプトになっていたと言えるだろう。

さらに、「art bit #2」のテーマ起草の重要な契機として、ファミリーコンピュータの開発責任者だった上村雅之が、2021年末に逝去していたことが挙げられる。日本における「ビデオゲームの父」の一人であると同時に、任天堂退職後は立命館大学ゲーム研究センターの発起人・初代センター長として京都における遊び/ゲーム研究の拠点構築と後進育成にも尽力した上村の功績を称え、ギャラリー奥からホテル客室に続く廊下スペースを利用して、その足跡を振り返るパネル展示「上村雅之の「遊び」の世界」が行われた。

このようにアートとインディーゲームの実作のみならず、立命館大学を中心としたアカデミックなゲーム研究コミュニティのアーカイブ活動などと連携できる場になりつつあることも、art bitという展覧会のこれまでにない特色として挙げることができるだろう。

脚注

information

|art bit展|art bit – Contemporary Art & Indie Game Culture – #3

会期:2023年7月5日(水)〜9月2日(土)

会場:ホテル アンテルーム 京都 GALLERY9.5

入場料:無料

https://www.uds-hotels.com/anteroom/kyoto/news/17075/

※URLは2023年8月21日にリンクを確認済み

>アートとゲームはいかに共鳴させうるか 企画展「art bit – Contemporary Art & Indie Game Culture -」のあゆみから[後編]