塚田 優

絵本の出版によって多くの人々の支持を得ている、いわいとしおとヨシタケシンスケ。筑波大学大学院を修了し、メディアアート作品を発表しているという共通点がある二人ですが、絵本というメディアに対してはそれぞれどのようなアプローチをしてきたのでしょうか。本コラムでは、彼らの絵本の仕事について考察しながら、広がりを見せるメディアアートのジャンルの輪郭を探っていきます。

メディアアートの定義は難しい。比較的最近の概説書である『メディア・アート原論 あなたは、いったい何を探し求めているのか?』(久保田晃弘・畠中実編、フィルムアート社、2018年)においても「メディア・アートという名称は、一般的にはコンピュータをはじめとする同時代のメディア・テクノロジーを使用した美術作品を総称するものとして使用されている。しかし実際には、技術を応用したデモンストレーションなども含めて幅広く使用されており、明確な定義があるわけではない1」と述べられている。エンターテインメントの分野に新しい技術が応用される事例や、バイオテクノロジーなどの理系的なアプローチで作品制作を試みるアーティストの存在を念頭に置くと、たしかにその領域を明確に線引きするのは困難である。

そのようなジャンルの広がりのなかで、メディアアートとの関わりがありながらも、絵本の出版によって多くの人々の支持を得た人物について本稿では考えてみたい。ここで取りあげるのは、いわいとしお(岩井俊雄)とヨシタケシンスケである。このコラムでは奇しくも2022年に規模の大きい個展が開催された両者の出自をメディアアートの歴史にひもづけたうえで、彼らの絵本の仕事について考察を試みてみたい。

いわいとしおとヨシタケシンスケは、ともに筑波大学大学院芸術研究科デザイン専攻総合造形コース(以下、総合造形コース)を修了しているという共通点を持つ。総合造形コースは1975年に創設され「造形、メディア的展開、環境的展開をキーワード2」に、それまでの美術大学とは一線を画す才能を送り出してきた。修了生には原田大三郎や土佐信道(明和電機)、クワクボリョウタ、タムラサトルといった人物がおり、同コースの教授を務めた三田村畯右は2000年に発表された文章のなかで卒業・修了生の活躍について触れ、彼らが芸術分野において「《メディアの筑波派》として知られつつある3」ことを記している。ほかにも「ポケット・モンスター」シリーズのプロデューサーを務める石原恒和も修了生には名を連ねており、同コースは多様な人材を輩出してきた。

このように、メディアアーティストの供給源として存在感を放っていた筑波大学であるが、ここでもう一つ触れておきたいのは、同大学教授の岩田洋夫の呼びかけにより2004年から始められた「デバイスアート」の研究プロジェクトである。デバイスアートとは装置的、ガジェット的な1990年代の日本のメディアアート作品に見られる傾向を言説化するために用いられた名称であり、作家や研究者など10名のチームで始まったそのプロジェクトは、シンポジウムの開催などを通じ、その概念を徐々に明確化していった。プロジェクトのリーダーでもあった岩田は、次の三つの特徴がデバイスアートにあることを指摘する。まず一つ目の特徴に岩田は、ツールとコンテンツの一体化をあげる。技術者がツールをつくり、コンテンツを芸術家が制作するという試みは数多くなされてきているが、デバイスアートの場合はツールそのものを芸術家が制作することが珍しくない。二つ目には、作品が積極的に商品化されることが特徴として触れられる。それは作品に誰もが楽しめるようなエンターテインメント性があることの傍証とも言えるだろう。そして三つ目に言及されるのが、日本の伝統文化との関連性だ。茶道や華道といった日本の文化には道具に対する美学や尊重があり、それが「コンセプトを出発点とする西洋文化と大きく異なる」と岩田は指摘する。具体的な作例としては、没入型ディスプレイの小型化に挑戦した岩田自身の作品《浮遊する視線》(2001年)や、対戦ゲームをモチーフとしたクワクボリョウタの《PLX》(2001年)が紹介されており、これらの「デバイスアートが日本のメディア芸術における固有の特徴として、アルスエレクトロニカやSIGGRAPH等を通じて国際的に大きく注目されるようになった」と岩田は述べている。そしてこうしたデバイスアート的な作品は筑波大学の関係者に多く、その意味でこうした傾向は、地域的なものであることもここで付け加えておこう4。

研究メンバーの一人でもあった草原真知子もまた、デバイスアートについての文章を著しているが、そこで草原は岩田が二つ目の特徴としてあげたエンターテインメント性も念頭に置きながら、次のように書いている。

明和電機の作品やパフォーマンスは、エンタ―テイニングな表層の下にシリアスな文明批評がある。そこで多用される「見立て」は日本では日常的にも用いられる概念だが、現代美術で重視される「メタファー」を含むだけでなく、それ以上にバラエティに富んだ意味の操作を可能にする。5

このように草原は明和電機に触れながらデバイスアートの特徴について述べ、こうした日本独特の傾向をネガティブに捉えるのではなく、むしろ西洋とは異なる文化や社会背景があってこそのムーブメントとして評価するのだ。

いわいとヨシタケの絵本を論じるために、ここまで両者が筑波大学の総合造形コース出身であることや、同大学がデバイスアートという言葉の震源地であることに触れてきたが、筆者がここで強調したいのは、総合造形コースがジャンルにとらわれない人材を輩出しており、そんな同コースの気風が、デバイスアートというジャンルを生み出した歴史である。ここにおいて、デバイスアートと絵本が接続されうる文脈が浮上してくるだろう。なぜならデバイス=装置と捉えるならば、絵本とは「物質たるしかない本という装置について再考させる貴重かつ絶好の場6」であるからである。世界的なベストセラーでもあるエリック・カール『はらぺこあおむし』(偕成社、1976年)がページに穴をあけているように、絵本は「本」を可塑的な装置と捉え、これまでさまざまな実験を繰り返してきた。そうした即物的なアプローチでなくとも、大人とは異なる感性を持つ子どもに対して、絵本作家たちはその叙述を絵とともに工夫してきた。このように絵本を捉えるならば、総合造形コースで学んだいわいやヨシタケが、アウトプットの形式として絵本を選択することは何も不自然なことではなく、むしろそこには一定の論理性が見出せるのではないだろうか。

ここからはいわいとヨシタケについて個別に取りあげながら、それぞれの絵本の仕事をメディアアートの語彙を援用しながら分析したい。まずはいわいについて考えてみよう。まず前提として共有しておきたいのは、いわいとしおは岩井俊雄として、メディアアートの分野で1980年代より充実した活動を展開していたということである。岩井は1985年に卒業制作として提出された《時間層Ⅰ》をハイテクノロジーアート公募展’85にも出品し、金賞を受賞することで、早くから注目を集めてきた。NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]で1997年に回顧展が開かれ、同年の坂本龍一とのパフォーマンスはアルスエレクトロニカ・フェスティバルのインタラクティブアート部門のグランプリを受賞するなど、国際的な評価も得ている。

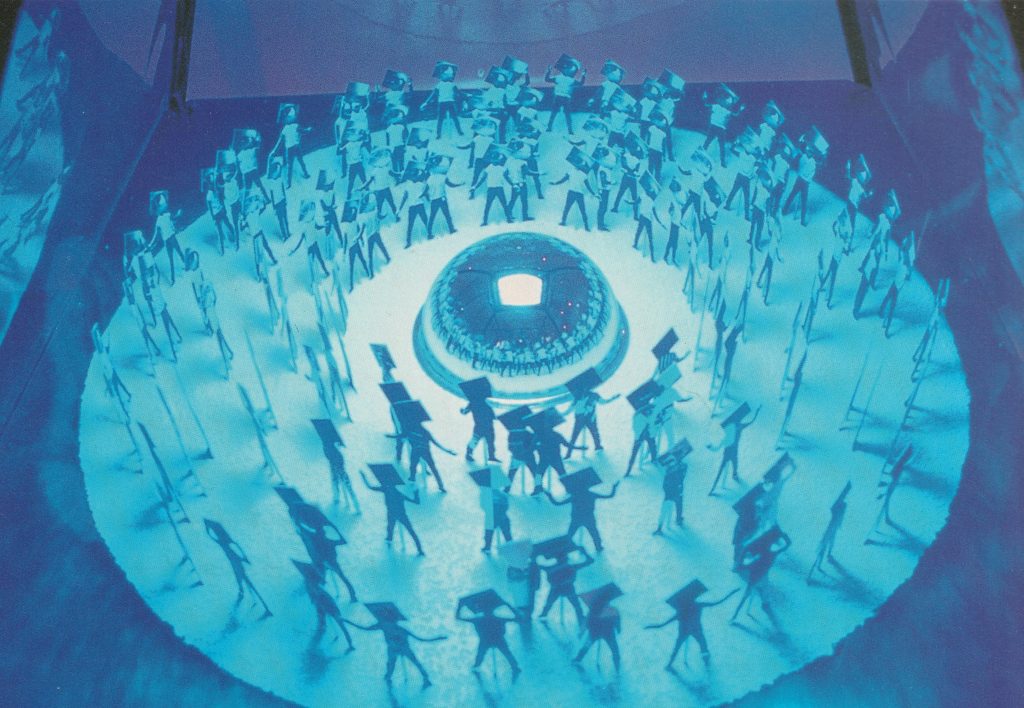

そんな岩井の作品の特徴の一つとして、ここではその仕事が「メディア考古学」的なものであることについて言及したい。エルキ・フータモによればメディア考古学とは、すでに時代遅れとなってしまったメディアをその当時の文化的、社会的背景も踏まえながら考察することによって、メディアの変遷を批判的に捉え、それを単線的な歴史ではなく、複数の文脈が合流したり、または分岐したりするようなダイナミズムのなかで私たちのメディアの経験を考えていくスタンスのことである7。それを踏まえると、岩井の作品には20世紀に隆盛した映像文化の古層にアプローチするような作品があることに気づくだろう。例えば《時間層Ⅱ》(1985年)はフリップブック(パラパラマンガ)や、フェナキスティスコープのような20世紀以前からある非光学的な映像玩具の原理を応用した作品である。同作は120体の紙人形を載せた円盤が回転し、上方からビデオモニターをストロボ点滅させることによって、まるで紙人形が動いているかのような知覚を体験させてくれる。このようにして、岩井はすでに時代から取り残されてしまったメディアを制作時の同時代のメディアと掛け合わせることによって、ありえたかもしれない映像の進化の歴史を提示しているのだ。フータモは『メディア考古学 過去・現在・未来の対話のために』(NTT出版、2015年)において岩井をポール・デマリニスとともにメディア考古学的なアーティストとして取りあげ、「さまざまな時代のデヴァイスを復活させては、ぱっと見では両立不可能な領域とアイディアを繋ぎ合わせている8」と評価している。

ここでフータモが奇しくも「デヴァイス」という言葉を使っていることから、岩井もまた筑波大学の総合造形コースの系譜を引き継いでいると考えられるのだが、こうした高度なテクノロジーによらない、古いメディアへのまなざしは、2000年代以降より直接的なものとして現れてくる。そのことがよくわかるのは、自身の長女・岩井蕗花のために制作された手づくりおもちゃが数多く掲載されたフォトエッセイ『いわいさんちへようこそ!』(紀伊国屋書店、2006年)である。同書は子育てのなかで娘とどのように交流すればよいかを悩んだ岩井が、おもちゃを一緒に手づくりし、それで遊ぶことによって関係を築いていったことが写真と共に綴られている。ここに掲載されたエッセイ「ハイテクパパの悩み」には、現代の子どもは便利な機械がありすぎて、それに対する感動が希薄になっていることが指摘され、「ローテクとハイテクのそれぞれの違いや面白さ、よいところと悪いところの両方をしっかりと見極め、子供に胸を張って伝えられるような大人でありたい9 」と述べられている。このような考え方は、メディアアーティストとしての問題意識と地続きのものとして捉えることができるだろう。岩井は2005年のインタビューにおいて、次のように述べている。

アナログレコードからCDになって一見音質は良くなったと思ったけれど、実はデジタルよりアナログのほうが深かったことに初めて気付いた。10

このように岩井は、古いメディアと新しいメディアの双方を理解することの重要性を主張しており、だからこそ偏見なく絵本という古くからあるメディアにも取り組むことができたのではないだろうか。また、そもそも岩井はテレビアニメーション、ゲーム、電子楽器などさまざまなメディアを横断しながら活動をしてきており、だからこそ絵本にも抵抗がなかったのではないかと思われる。

それでは具体的に、岩井俊雄=いわいとしおの絵本作品について触れながら、彼がそれにどのようにアプローチしているのかを考えてみよう。まず取りあげたいのは『100かいだてのいえ』(偕成社、2008年)である。同書は主人公・トチが100階建ての家の頂上を目指し冒険していく物語だ。

『100かいだてのいえ』の特徴としてまず挙げられるのは、絵本が縦開きになっていることである。2022年の7月から9月にかけて茨城県近代美術館で開催された「どっちがどっち?いわいとしお×岩井俊雄-100かいだてのいえとメディアアートの世界-」展では、会場に展示されていたパネルにおいて『100かいだてのいえ』に対するいわいのこだわりが解説されているのだが、それによると建物を描く際に必要な高さを、縦にすることによって確保したことが紹介されている。またページを上から下にめくるようにすることによって、上昇していく感覚が途切れないようにしたという工夫もほかのパネルで触れられていた。こうしたエピソードからは、いわいが物理的なレベルで絵本というメディアに向き合っていたことがわかるだろう。同書は構想段階において「100かいだてのえほん」というタイトルが付けられており、その自己言及的なコンセプトは、メディアの原理を操作、加工することで作品制作を続けてきたメディアアーティストとしてのいわいと地続きの思考回路だと指摘することができる。

このような傾向はいわいのほかの絵本にも見出すことができる。例えば『どっちがへん?』(紀伊国屋書店、2006年)は本に特有のフォーマットである見開きをコンセプトとして利用した作品である。同書では左右のページに同じような絵が描かれているが、よくよく見ると、片方は現実では起こらないようなことや、間違いがまぎれており、楽しみながら知育の効果をあげられるよう設計されている。『ゆびさきちゃんのだいぼうけん』(白泉社、2016)はストーリーにあわせて指さしをしながら読み進める絵本であるが、それによって場面は細分化され、紙面に対する視線の運動が可視化されるような構造になっている。このことは、見方によってはPC操作におけるカーソルのあり方も連想させるだろう。カーソルと同様に、同書における「指」はメディアに対する仮想的な最前面として存在しているのだ。

それでは次に、ヨシタケシンスケの仕事について考えてみたい。岩井と違いヨシタケはメディアアーティストとして華々しい注目を集めていたわけではなく、彼のアーティスト時代は、いわゆる下積みとして位置付けられるだろう。しかしそれは岩井と比較した場合の話であって、一定の評価を得ていたことは事実である。まずはそのことに触れておこう。

ヨシタケは筑波大学大学院芸術研究科デザイン専攻総合造形コースを1998年に修了しているのだが、その年の第1回筑波大学研究科長賞を受賞している。また、在学中の1995年には、明和電機も歴代の受賞者に名を連ねるソニー・ミュージックエンタテインメントが主催する第4回アート・アーティスト・オーディションで優秀賞、一般審査賞、カールスモーキー石井賞を受賞している。自費出版で1999年につくられ、最近復刻された作品集『カブリモノシリーズ』(白泉社、2022年)によると、1990年代後半から2000年代前半にかけて計8回の個展を開催するなど、精力的な活動を展開していた。世田谷文学館で2022年4月から開催され、全国巡回している大規模個展「ヨシタケシンスケ展かもしれない」ではメディア・アーティスト時代の作品も出品されていることから、その出自はヨシタケ自身にとっても無視することのできない位置付けを与えられていることがうかがえるだろう。

同展で展示されていたのは、アート・アーティスト・オーディションでも評価されたカブリモノシリーズだ。同シリーズは「頭にかぶったり、身に付けたりすることで何かができるようになったり、出来なくなったりする一種の『道具』として制作11 」されたものである。シリーズの1作でもある《GOOD EAR》(1996年)は、後ろ側からの音が聞き取りやすいような構造をもっており、「自分の背中に向けて発せられた声」や「自分に対する他人の本音」について知ることができる作品になっている12 。カブリモノシリーズの、頭部に装着するという「道具」的な傾向はデバイスアートとも共通するものであり、その意味で言えば、ヨシタケもまた筑波大学の総合造形コースの流れに影響を受けた作家であると指摘することができるだろう。実際、もともとこうしたメディアアートを手掛けていたヨシタケのキャリアは、「ヨシタケシンスケ展かもしれない」でもわかりやすく現れていた。キャラクターの口にりんごを投げ入れる「うるさいおとなをりんごでだまらせよう!」や「てんごくのふかふかみち」や「じごくのトゲトゲイス」のコーナーには鑑賞者とのインタラクション性が盛り込まれているし、展覧会の「はじめに」においてヨシタケは見どころとして「あなた以外のお客さん」をあげ、展覧会という「メディア」に対してメタな言及を行っている。こうした展示における試みの数々は、メディアのありように対してさまざまな言及を行ってきたメディアアートの取り組みとも共鳴する部分だと言えるだろう。

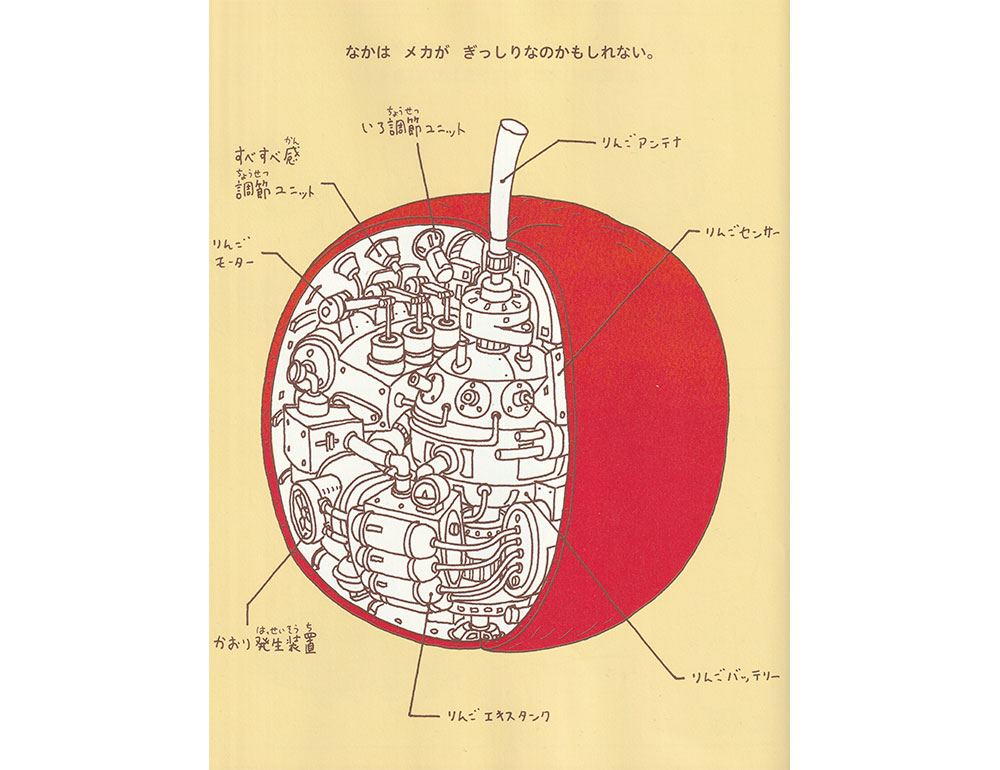

ではそんなヨシタケの絵本は、どのようにメディアアートと関連させて考えることができるのだろうか。ここでは、ブロンズ新社から発売されているシリーズ「発想えほん」について考えたい。シリーズには『りんごかもしれない』(2013年)、『このあと どうしちゃおう』(2016年)、『ころべばいいのに』(2019年)といったラインナップがあるのだが、例えば『りんごかもしれない』の場合、対象としてのりんごを「これは りんごじゃないのかもしれない」と対象をいったん宙づりにすることで、さまざまな発想を行う作品になっている。それによってりんごは観念の水準でさまざまに異化され、再定義されていく。

このような、ありえたかもしれない可能性を次々に提示していく発想えほんのスタイルは、スペキュラティブ・デザインのアプローチと近いものとして理解できるのではないだろうか。スペキュラティブ・デザインとは、作品を通じて「答え」ではなく「問い」を提示することを目的としており、それを通じて「ありえたかもしれない可能性」を思考実験するような傾向をもっている。そのことを踏まえると、テクノロジーの背後にある文脈や選択肢の可能性について思考することを可能にするスペキュラティブ・デザインは、これまでメディアアートが行ってきたメディアに対する自己言及的な実践と共通する部分があると言えるだろう。アンソニー・ダン&フィオナ・レイビー『スペキュラティヴ・デザイン 問題解決から、問題提起へ。――未来を思索するためにデザインができること』(ビー・エヌ・エヌ新社、2015年)を一読すればわかるように、もちろんそうした実践にはさまざまなバリエーションが存在するのだが、ヨシタケの仕事へと接続するために本稿が強調したいのは、スペキュラティブ・デザインは作品を一つのフィクションとして提示する傾向があることである。例えばスプツニ子!《Tranceflora – エイミの光るシルク》(2015年)は、意中の男性から生理学的に愛されるために、遺伝子を改変された蚕からつくったドレスを制作するというストーリーを持っている。同作はその「ごっこ遊び」をきっかけとして、人間の心理がテクノロジーにどう影響されるのか、あるいはされないのかという思索へと鑑賞者を導いていく。

取りあげている主題は違えど、ヨシタケの発想えほんもまた絵本というフィクションをきっかけとして、読者に問いをなげかけ、思索を促す傾向がある。『りんごかもしれない』は不可視の中身の部分に対し、「ぶどうゼリー なのかもしれない」「メカが ぎっしりなのかもしれない」と想像を膨らませたり、「こころが あるのかもしれない」「ほかのものに なりたかったのかもしれない」と人間的な自意識を想定してみたり、家にたどり着くまでの来歴を想像したりする。最終的に物語はりんごが食べ物であることを認め、りんごを食すことになるのだが、それまで語られた思索の幅広さや、ありえたかもしれない可能性を提示する同書のアプローチは、スペキュラティブ・デザイン的であると指摘することができるだろう。ヨシタケ自身「『かもしれない』っていう言葉でいろんなものを疑っていくことや、そもそもの部分に常に立ち戻っていくようなことが、やっぱり僕自身がやっていて面白い作業13 」と語るように、発想えほん以外でも、可能性について思索した作品は数多く存在する。『りゆうがあります』(PHP研究所、2015年)、『なつみはなんにでもなれる』(PHP研究所、2016年)、『それしか ないわけ ないでしょう』(白泉社、2018年)といったものがそうした特徴を持つものとしてあげられるが、美学者の伊藤亜紗『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社、2015年)をきっかけとして、伊藤とヨシタケの共著として発表された『みえるとか みえないとか』(アリス館、2018年)は、単に想像力を自由に働かせるだけではなく、視覚障害者の日常の感覚を表現することで私たちの社会を再考するきっかけを提供しつつも、目の不自由な人しか住まない世界についても思索する、きわめてスペキュラティブ・デザイン的な作品だと言えるだろう。

以上のようにいわいとしおとヨシタケシンスケの絵本の仕事には、メディアアートとのつながりが見出せるのだが、絵本の構造を踏まえつつ制作するいわいと、絵本を思索的な、想像のための実験場としてとらえるヨシタケは対照的だと言えるだろう。『メディアは透明になるべきか』(NTT出版、2007年)において、ジェイ・デイヴィッド・ポルターとダイアン・グロマラは「あらゆるデジタル作品は透明性と反映性の間で揺れている14」と書いているのだが、それはなにもデジタル作品に限ったことではないだろう。なぜなら同書でも絵画が例に取りあげられているように、遠近法にのっとってメディア(絵画)自体を透明化し、没入的効果を目指すものもあれば、ハンス・ホルバインが《大使たち》(1533年)においてアナモルフォーズを取り入れ、メディア経験について受け手に反省を促すこともありえるからだ。いわいは絵本の物質的な側面を反映し、ヨシタケは物語性を通じてメディアを透明化し、想像をはばたかせている。このように両者を対比させることは、メディアの持つ相反する二つのベクトルについて根本的に考えることにもつながってくるはずだ。

冒頭にも書いたように、メディアアートの定義は難しく、そのアウトプットもさまざまな領域に拡散している。ここまでの論述はそうした現状を背景に、デバイスアート、メディア考古学、スペキュラティブ・デザインといったタームをてことして、メディアアート的なるものをいわいやヨシタケの絵本の中に見出す試みだった。デジタル技術がより身近に、一般的なものになった昨今、あえて「メディアアート」という言葉にこだわって思考する必要はないのかもしれない15。しかし本稿は、メディアに対するあくなき実践を繰り返した結果うまれたジャンルの広がりを、部分的にではあるが具体的なものとして提示することができたのではないだろうか。

脚注

参考資料

馬定延『日本メディアアート史』アルテスパブリッシング、2014年

目黒強「日常感覚を異化する絵本――安野光雅とヨシタケシンスケ」、『ユリイカ』7月臨時増刊号青土社、2020年

『三田村畯右と〈総合造形〉 ‘つくば’からの発信・2000』茨城県つくば美術館、2000年

※URLは2023年3月1日にリンクを確認済み